SEARCH RESULTS FOR "三島由紀夫"

三島由紀夫誕辰百週年 日本舉雙展覽紀念 法文手稿首度曝光!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-31

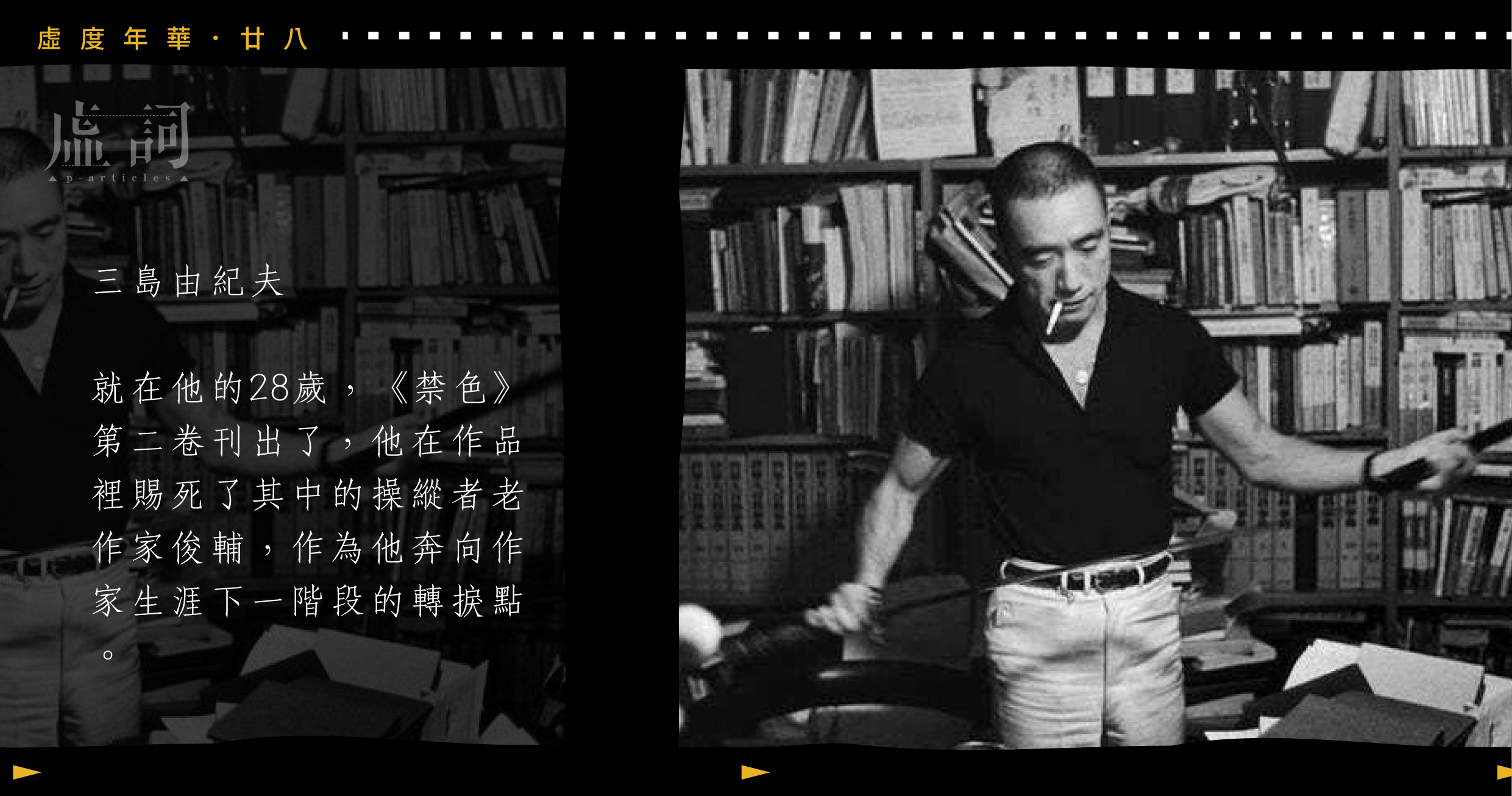

今年是日本文豪三島由紀夫誕辰100週年。為慶祝三島由紀夫對文學以及藝術的貢獻,日本在三島由紀夫文學館與GYRE GALLERY舉行兩場展覽活動,分別為《珠玉の100選》和《永恆輪迴中的虛無:三島由紀夫誕辰100週年=昭和100週年》。前者精選了三島由紀夫的100件珍貴資料,後者則邀請八位藝術家以其遺作《豐饒之海》為靈感,重新詮釋小說中「虛無」與「再生」的主題。

《方圓》「金閣寺.三島由紀夫」——編者話

其他 | by 方圓編輯部 | 2025-08-21

死亡從來不只是單純的自然事件。日本作家三島由紀夫的作品常出現對「美」的省悟。適逢三島由紀夫今年逝世五十四周年,今期《方圓》為「金閣寺.三島由紀夫」,探討美與死亡,箇中涉及的文學、政治和人格鑒賞。死亡導致孤離,又能打破個體孤獨的樊籬,我們又能否用心聆聽那些將逝未逝,若即若離的幽玄之音?

《三島由紀夫:最後思辯》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2022-04-22

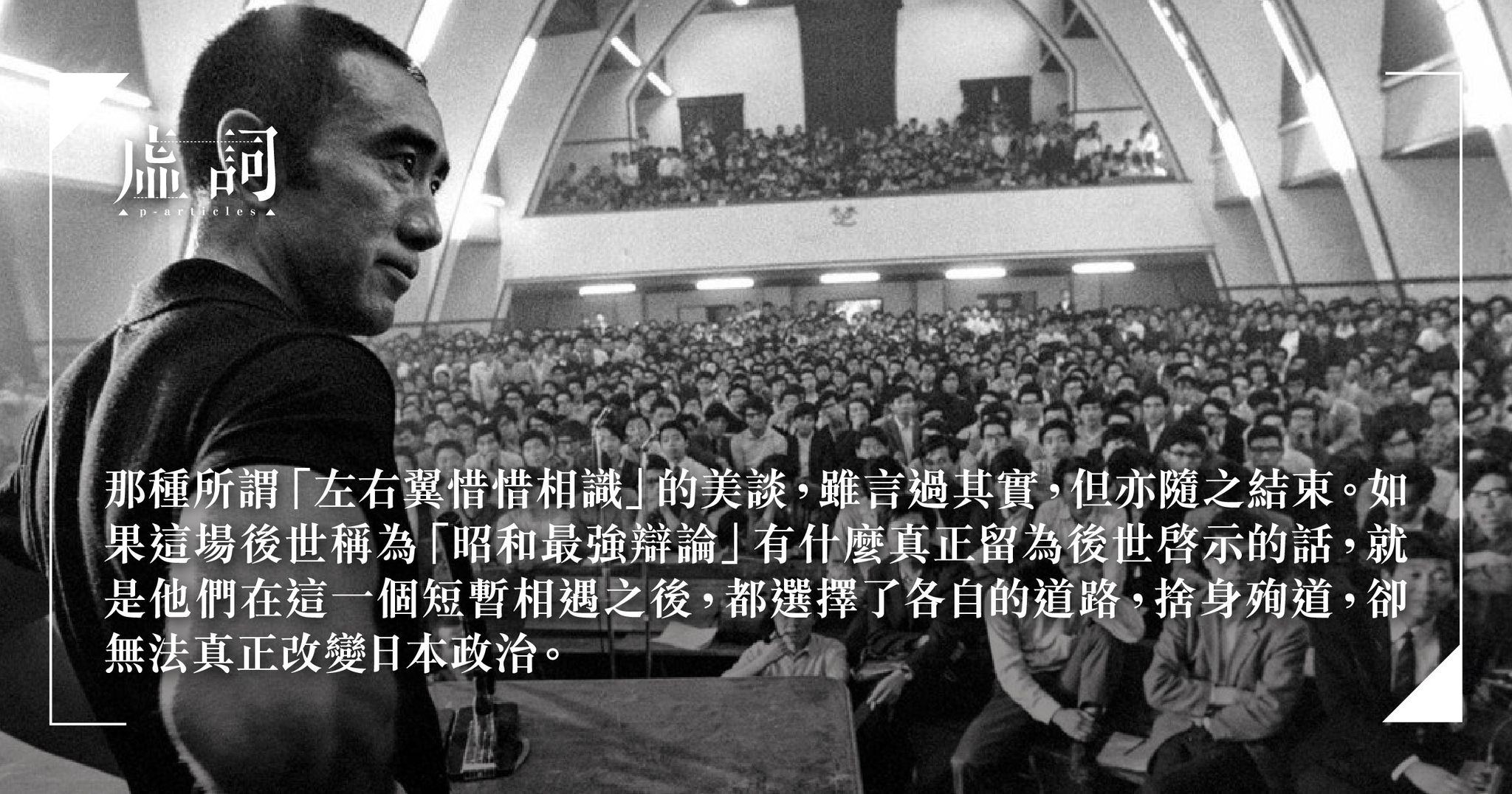

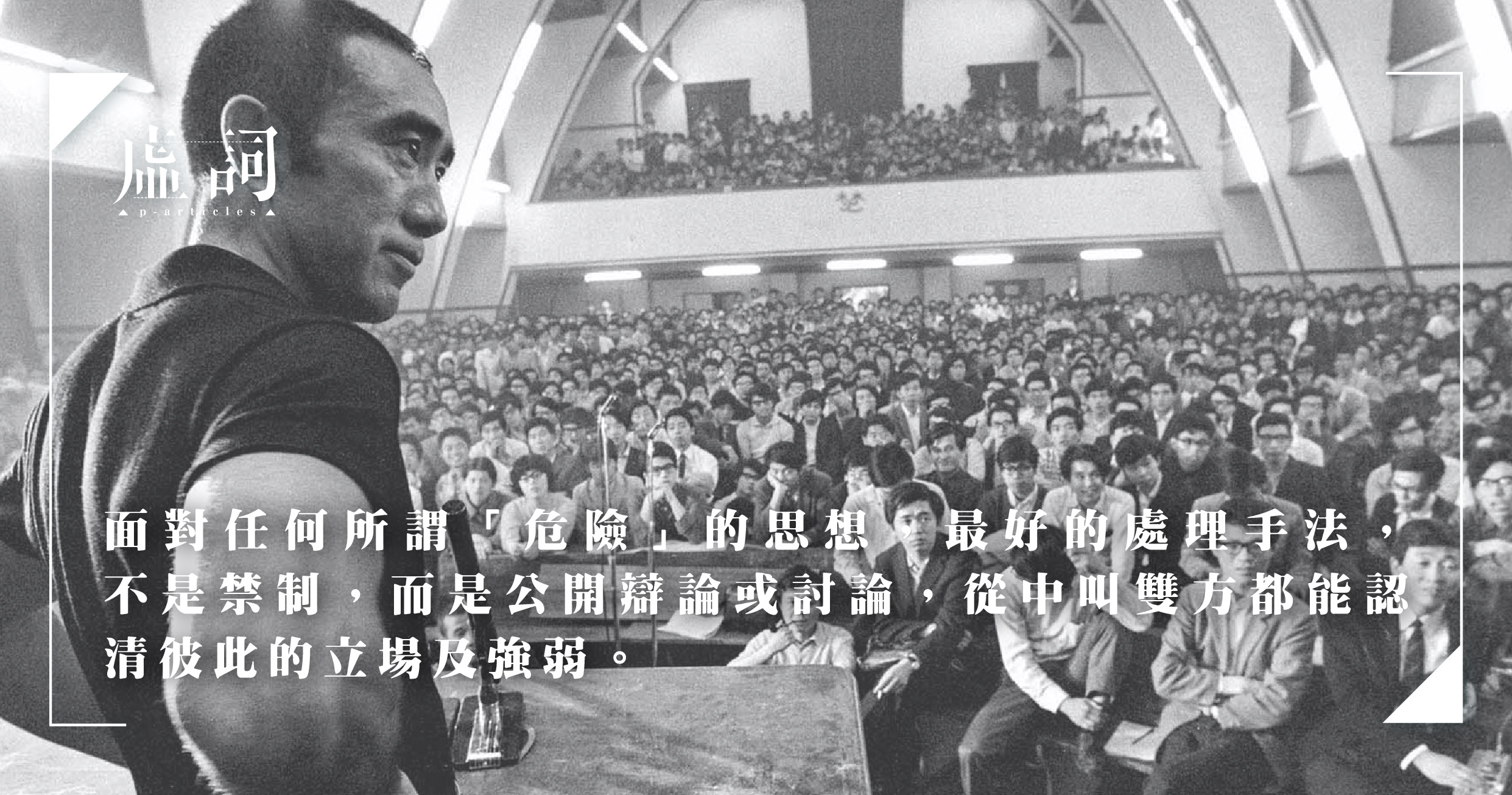

三島由紀夫與日本左翼學生組成的「全共鬪」,在東大就著社運、暴力、時間、自然、命名、他者、語言及天皇進行公開辯論,被後世稱為「昭和最強辯論」,駱頴佳、藍玉雍、蕭雲、易山各自分享看過這部《三島由紀夫:最後思辯》紀錄片的感覺,談熱情、尊重與文字的重要。

《三島由紀夫 vs 東大全共鬪》的魅力

影評 | by 蕭雲 | 2022-01-25

在戲院關門之先,蕭雲趕及觀賞《三島由紀夫:最後思辯》,詳文分析1969年三島由紀夫和全共鬪學生在東大講堂大辯論的攻防壁壘,撇除雙方在意識形態上互不相讓,其惺惺相惜不在政見,而是同懷不可實現的理想主義,儼如「親愛的敵人」。三島向世人展示的是不朽的辯才和風度,更是無數左右翼份子無法身體力行的,一份殉道的意志。

熱情、尊重與文字的重要——《三島由紀夫:最後思辯》

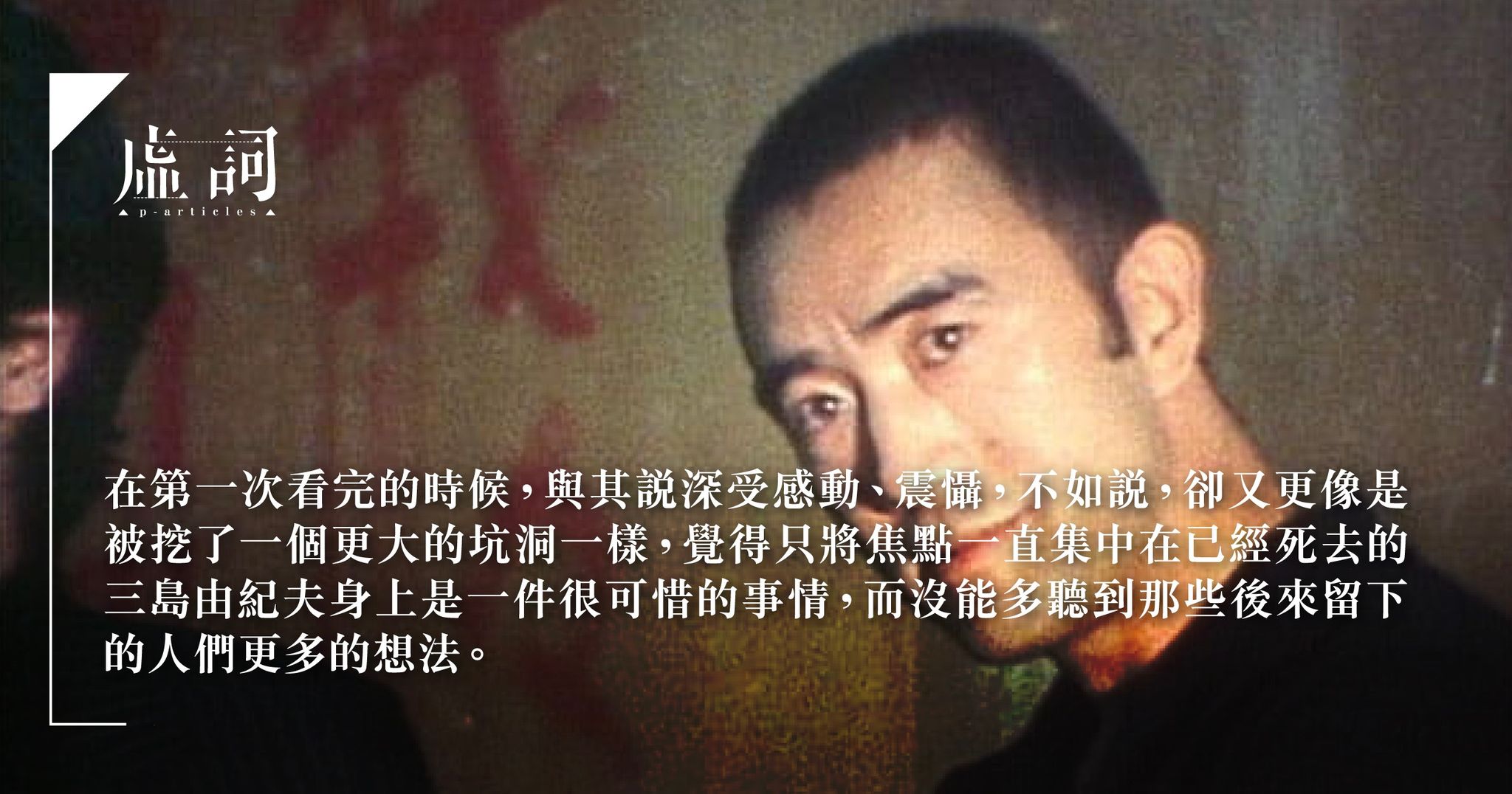

影評 | by 駱頴佳 | 2021-12-28

看完《三島由紀夫:最後思辯》,駱頴佳形容心情久未平伏。當幾部有關香港社運的紀錄片遭禁之際,或者大家也可看看這部1969年由三島由紀夫與日本左翼學生組成的「全共鬪」在東大就著社運、暴力、時間、自然、命名、他者、語言及天皇進行公開辯論的紀錄片,他們是如何將一場社會運動的討論,在彼此尊重的大前提下,提昇到一場涉及哲學以至美學的高水平思辯。