SEARCH RESULTS FOR "中國"

尋秦?避秦!港人視角的中國歷史

時評 | by 易山 | 2026-01-13

《尋秦記》電影版上映掀起全城熱話,令香港頓時掀起一片「尋秦熱」。易山藉此探討其超越流行文化回憶的深層意涵,包括香港人對千禧年代本土文化的懷念,以及集體潛意識中對身份認同的前世回溯。易山更從大歷史角度切入,將項少龍喻為香港:以靈活變通的港人特質介入大中華敘事,曾如太傅般傾力輔佐國家發展,最終卻由「尋秦」淪為「避秦」。

深圳高中生「柯南」上身 受推理小說啟發 以粉筆破解夾萬密碼「盜取」手機

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-24

推理小說以其解謎的快感、懸疑的佈局,以及對失物或奇案的抽絲剝繭,一直是流行小說一大熱門類別。近月,深圳一所寄宿制高中發生一起學生違規事件,數名高一學生受懸疑推理小說啟發,以利用粉筆破解夾萬密碼,「盜取」手機使用。

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。

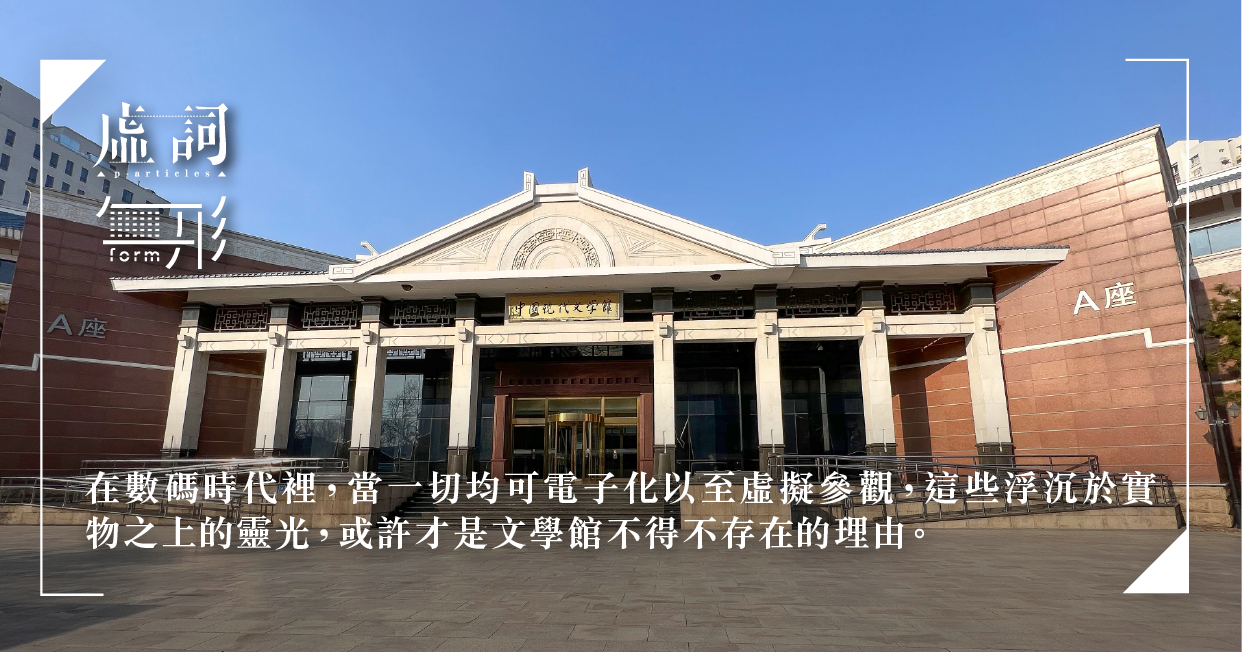

都大中國現代文學館開幕 首展「相知無遠近」 呈現張愛玲與宋淇夫婦逾120珍品

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-26

香港都會大學(簡稱「都大」)於何鴻燊圖書館內正式設立「中國現代文學館」,並於2025年11月20日舉辦開幕儀式。同期,「中國現代文學館」推出首個專題展覽,名為「相知無遠近:張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」。該展覽呈現超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴手稿、書信及遺物,供公眾近距離觀察張愛玲的人生歷程。

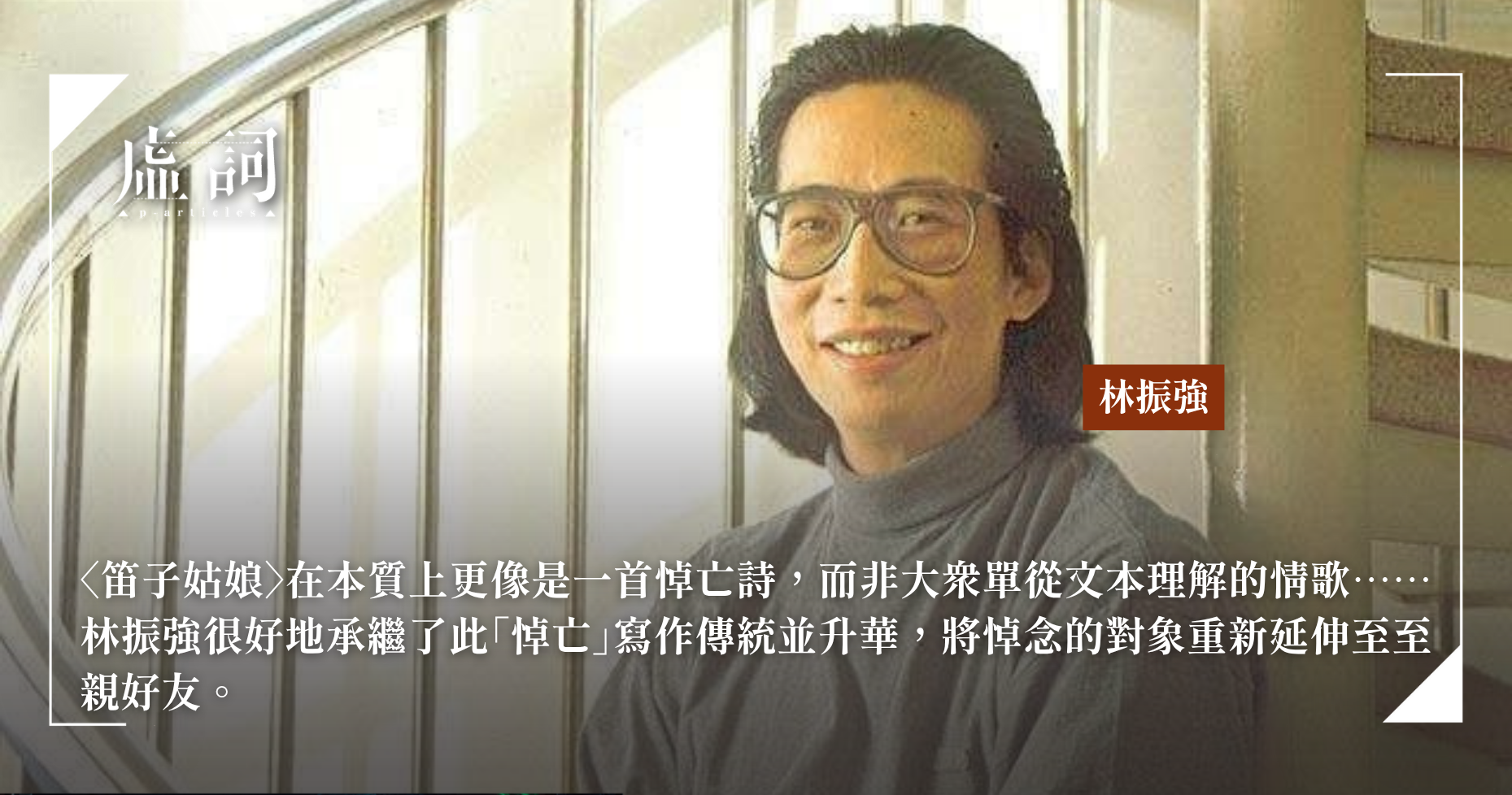

笛子.鋼琴.結他:林振強筆下的樂器與感情

其他 | by 羅顥熹 | 2025-11-19

今年正值香港資深填詞人林振強逝世二十二周年,羅顥熹以中國文學理論的視域重新解讀其三首以樂器為題的經典詞作——〈笛子姑娘〉、〈雨夜鋼琴〉與〈結他低泣時〉。羅顥熹從〈笛子姑娘〉如何承襲古典「悼亡」傳統寄託哀思,到〈雨夜鋼琴〉以激憤琴聲探討抒情新面向,再至〈結他低泣時〉交織現實與詞境,又照顧了夏韶聲的個人感受。以文章致敬一代詞人以物託情,甚或說理勉人的深厚功力。

在洞背村,你可以選擇只做芒草中的一團陰影:周慧《認識我的人慢慢忘了我》編輯手記

其他 | by 黃潤宇 | 2025-10-01

中國作家周慧的《認識我的人慢慢忘了我》近月出版了繁體中文版,負責編輯的黃潤宇指出周慧著作真正的價值,在於其獨特而精準的散文語言,以及寫作本身作為一種「高貴的武器」,讓周慧得以對抗沉湎,其冷靜、生猛的筆觸,召喚出私密經驗的共通性。黃潤宇相信,每個人都能在自己的生活中找到一條「草蛇灰線」,找到自己的「洞背村」。

《長安的荔枝》——未完成的部分與待完成的意義

影評 | by 姚金佑 | 2025-10-01

姚金佑傳來《長安的荔枝》影評,指作電影以唐代荔枝運送為主線,透過九品官李善德的升遷與受命,呈現職場奴役與國家衰微。姚金佑認為電影的諷刺性書寫極具力度,尤其在楊貴妃欲取未取的荔枝上得以體現。然而,戲中存有不同問題,如蘇諒、阿僮等配角淪為工具人、喜劇元素頭重腳輕,造成斷裂感等問題。

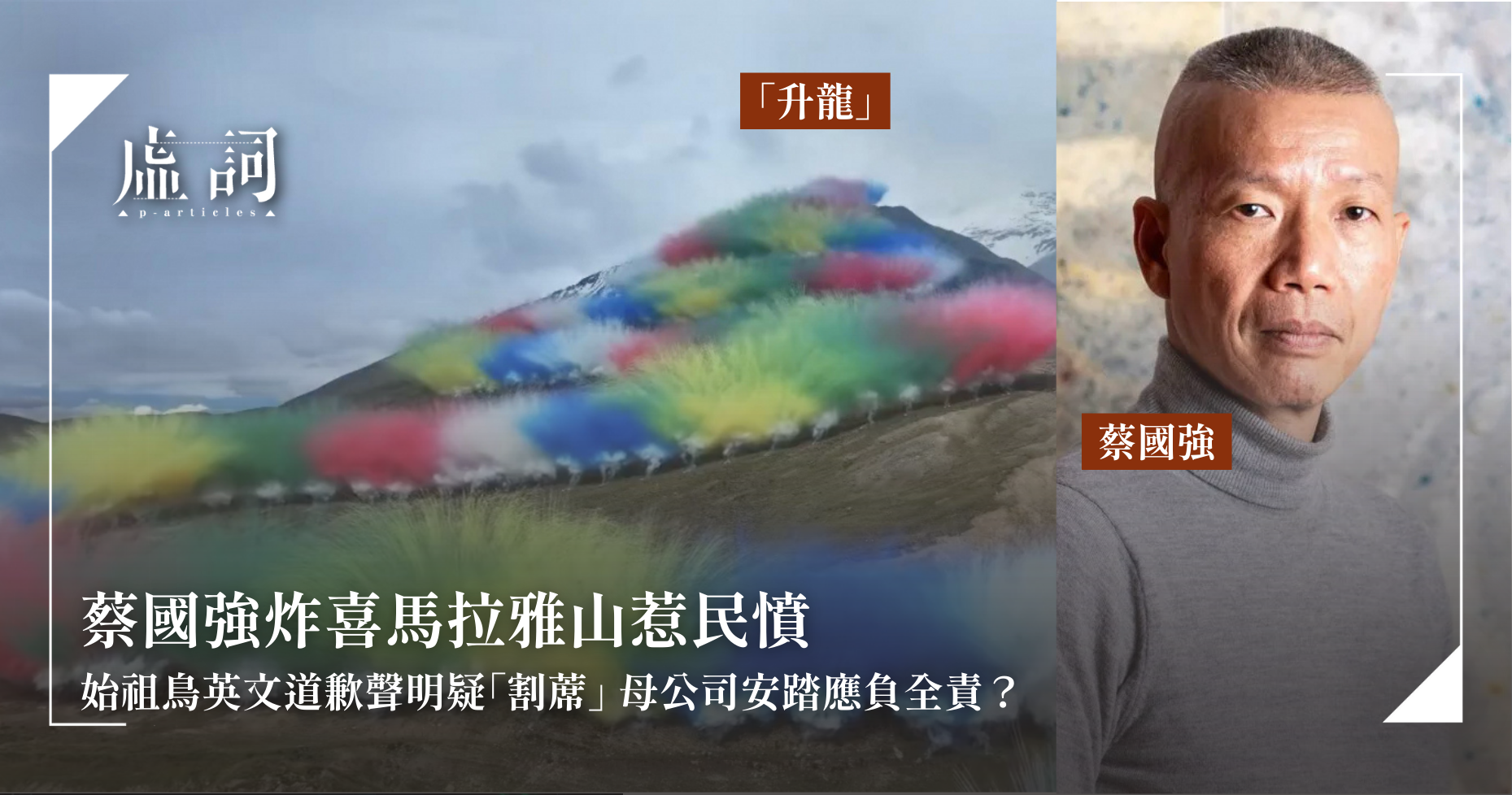

蔡國強炸喜馬拉雅山惹民憤 始祖鳥英文道歉聲明疑「割蓆」 母公司安踏應負全責?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-22

以爆破藝術聞名的中國藝術大師蔡國強與高端戶外品牌「始祖鳥」(Arc'teryx),近日在西藏喜馬拉雅山脈合作進行名為「升龍」的大型煙火藝術計畫,原意為展開一場藝術與自然的深度對話。然而,自「升龍」影片公開後,迅速引發公眾質疑,涉及生態破壞、文化不敬及商業動機等議題。

王家衛《繁花》捲編劇署名爭議 古二曝錄音控剽竊與霸凌 劇組承諾公開籌備資料自證

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-22

由香港名導王家衛監製並執導,胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演的電視劇《繁花》,自播出後不僅掀起收視熱潮與文化現象,更在各大影視頒獎典禮上斬獲殊榮。其中,編劇秦雯憑藉此劇榮獲白玉蘭獎與金鷹獎「最佳編劇」肯定。然而,近日該劇陷入編劇署名風波,一名自稱參與核心創作的編劇「古二」在社交媒體公開發文且附上多段錄音,控訴其創作成果遭剽竊,並指控《繁花》劇組對其進行霸凌與壓榨。

當代的某些關係

小說 | by 苦橙蒿 | 2025-09-19

苦橙蒿傳來小說,書寫「我」作為一名對外貌與身分認同感到焦慮的無性戀酷兒,身處在保守的城市中感到格格不入,既厭倦了交友軟體,也對線上社群中基於觀念的激烈碰撞感到疲憊。就在放棄社交之際,他認識了短暫返鄉的之格,在對話之中讓「我」第一次感到真正的被理解、接納與溫柔。

允許一些可怖迴旋起溫暖

小說 | by 簾櫳 | 2025-09-12

簾櫳傳來小說,書寫一個早熟男孩在網絡時代的浪潮中,摸索自我與世界的邊界,從童年鄉村的純真,到城市生活的衝擊;從道德課本的教條,到金錢秩序的真實;從初識情慾的羞澀,到無聲的自我探索。男孩試圖理解那些模糊的界線,為何曾被允許的親密,如今卻通向陌生的遠方。在懷疑自我、渴望真實下,在虛擬與現實之間不斷擺盪著。

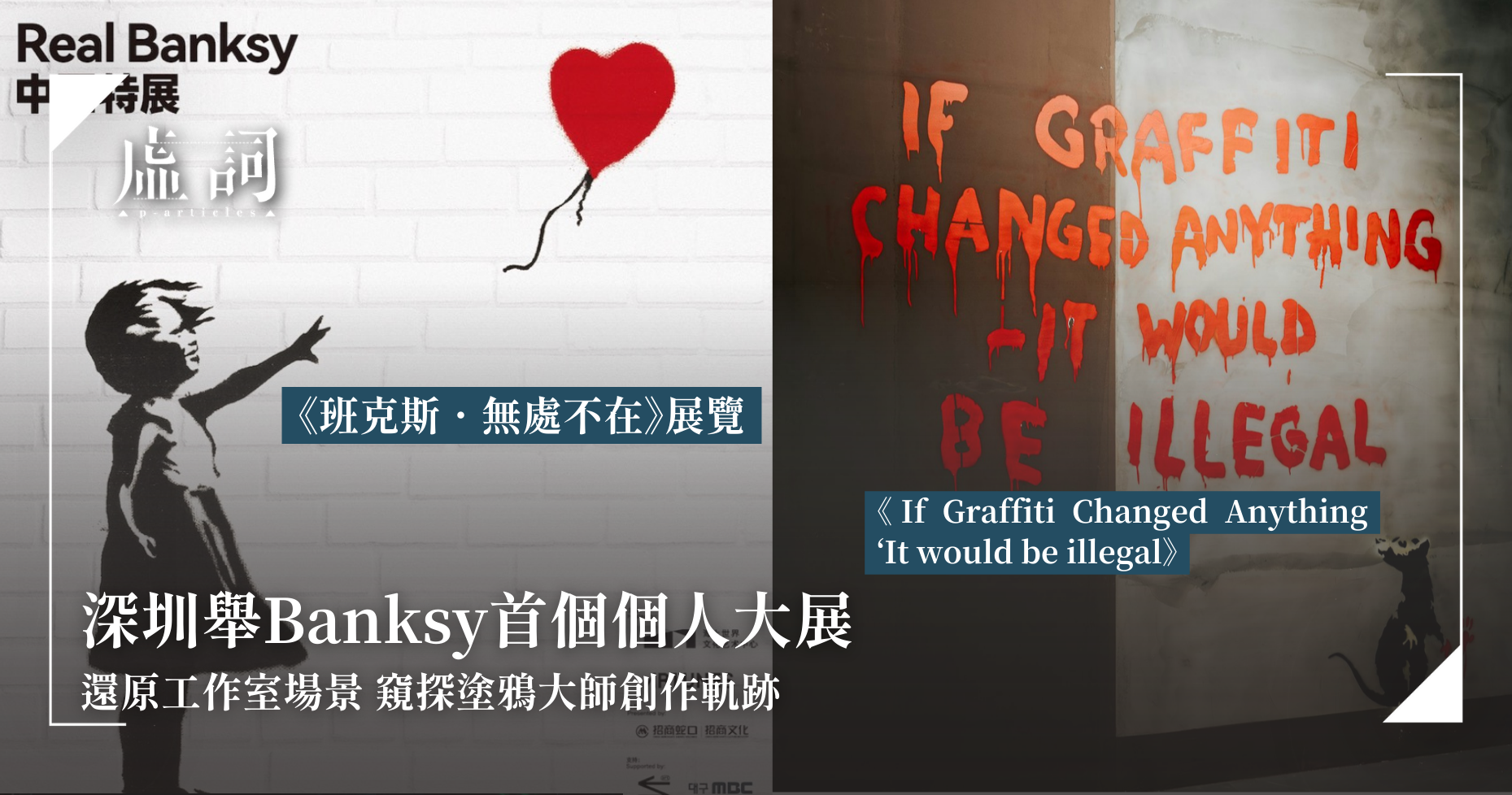

深圳舉Banksy首個個人大展 還原工作室場景 窺探塗鴉大師創作軌跡

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-09

近日,英國街頭塗鴉藝術家Banksy在倫敦法院外牆創作的新作,再次以其擅長的塗鴉藝術方式諷刺時弊,引起全球關注。Banksy 充滿衝擊力的視覺符號,一直深受大眾喜愛。現在,他的首個個人大型展覽《班克斯.無處不在》正在中國深圳舉行,展出約 110 件作品,其中 34 件經由 Banksy 本人設立的官方機構 Pest Control Office (PCO) 認證的版畫原作。展覽更還原了他的個人工作室場景,讓觀眾能一窺這位塗鴉鬼才的創作脈絡。

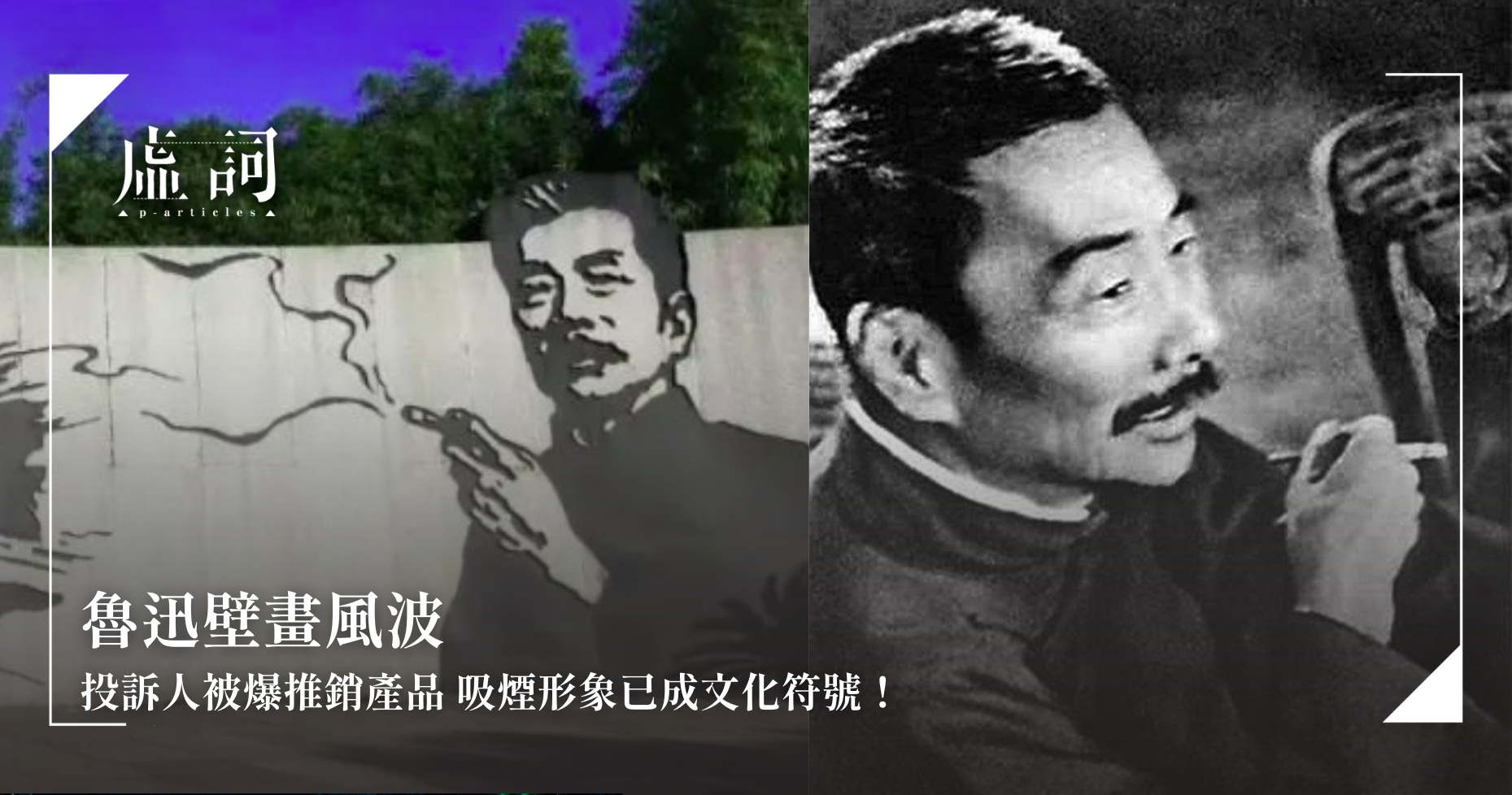

魯迅壁畫風波 投訴人被爆推銷產品 吸煙形象已成文化符號!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-03

位於浙江紹興魯迅紀念館的一面魯迅手持香煙的壁畫,作為熱門打卡點,吸引了眾多遊客。然而,一名自稱「控煙志願者」的遊客孫女士向當地政府部門投訴,稱此畫面可能誤導青少年,事件隨即引發社會廣泛關注與爭論。根據《魯迅日記》記載,魯迅在1925至1936年間每日吸煙約20支吸煙,在寄給友人的信中寫道:「仰臥-抽煙-寫文章,確是我每天事情中的三樁事。」可見魯迅煙癮之大,形容煙不離手亦不為過,其吸煙的形象亦深入人心,成為一種文化符號。

讀小說自學成盜墓賊!中國男子痴迷書中情節 竊9件一級國寶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-02

湖北省棗陽市的郭家廟墓群作為中國重要的考古遺址,於2023年遭受盜墓事件,導致20件珍貴青銅器被竊取。在主犯余某於2025年3月落網後,其曲折離奇的犯罪細節隨之曝光,表示自己的盜墓技術與知識竟是從閱讀盜墓小說中自學而成。余某供稱沉迷於盜墓小說中光怪陸離的探險情節,其後不再滿足於虛構故事,並對小說中描寫的「神祕技法」產生親身體驗的念頭,繼而犯案。

中國BL劇迎末路?陸國際版平台禁播 將全面封殺參演藝人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-31

中國國家廣播電視總局(廣電總局)於8月18日發布《進一步豐富電視大屏內容 促進廣電視聽內容供給的若干舉措》(簡稱21條),涵蓋21項措施,旨在提升電視內容供給並扶持長劇發展。與此同時,一份據稱出自廣電總局電視劇司18日會議紀要於中國網絡上廣泛流傳,其中針對BL劇提出兩大禁令。若然會議紀要屬實的話,將進一步打擊中國BL劇。

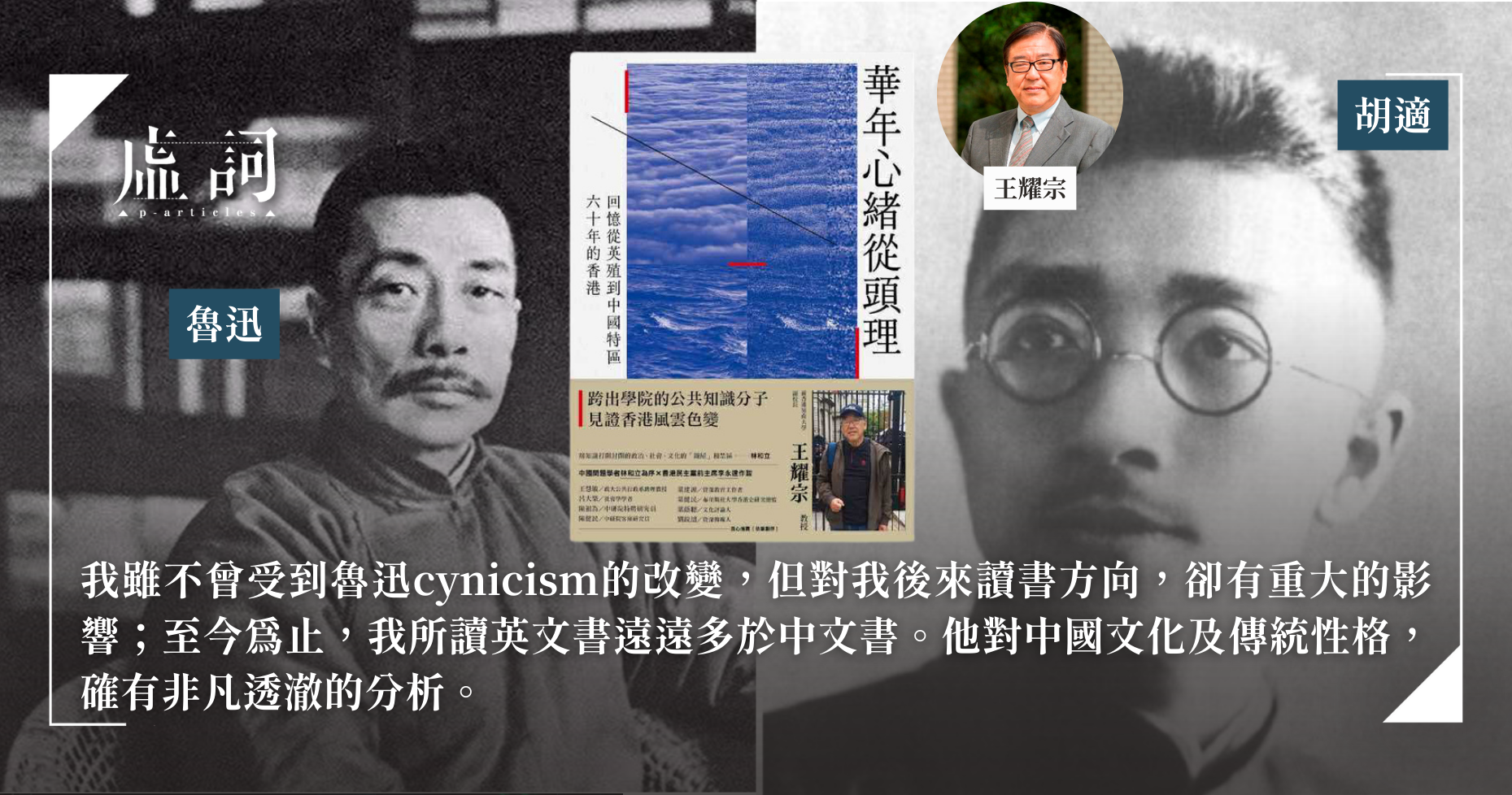

【新書】王耀宗《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》書摘——〈博覽群書 知識啟蒙〉

其他 | by 王耀宗 | 2025-08-25

香港政治學者、公共知識份子王耀宗教授近月出版新書《華年心緒從頭理》,以筆墨記錄自身的生命經歷,從中窺探香港當代文人史重要篇章。在〈博覽群書 知識啟蒙〉一篇中,記述王耀宗自幼求知慾旺盛,從《三國演義》等古典小說入門,常流連灣仔舊書攤,覓得豐子愷、傅雷等佳作。中學時代,新建成的大會堂圖書館成為他的知識寶庫,在此他接觸了《中國新文學大系》,深受胡適與魯迅的思想啟蒙,抄錄魯迅《野草》篇章,並廣泛閱讀陳獨秀、茅盾、巴金等人。周鯨文的《風暴十年》與台灣《文星》雜誌的李敖等作家,深刻形塑了他對政治與傳統的批判視野,奠定其一生的知識基礎與探索方向。

史學泰斗許倬雲離世 享壽95歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-05

著名歷史學家許倬雲,昨日(4號)由中央研究院與唐獎基金會宣布離世,享壽95歲。許倬雲一生致力於中國通史與古代政治文化研究,為近代華人世界具影響力的歷史學者之一。許倬雲的職業生涯橫跨台灣、美國及香港等多地,先後於國立台灣大學、美國匹茲堡大學、香港中文大學等任教歷史學。許倬雲曾提出「中國文化三原色」代表性理論,其將中國文化比喻為三種基本顏色,分別為「親緣團體」、「精耕細作」與「文官制度」,以解釋中國文化的核心元素和演變過程。歷史學者杜正勝表示「三原色」理論是研究中國史的重點之一,此理論放眼到近代中國,雖社會結構已大相逕庭,但依然有著重視親族關係及文官政治傳統等,仍影響深遠。

「詩同讀·風格」 海自暗光中顯現,幽禁於琥珀中的顏面 ——讀曹疏影〈fragile〉、〈淡金路〉

其他 | by 畢如意, 季展伊, 張雅婷, 現三, 不與易, 謝曉陽, 李曼旎, 歐陽咻, 嘻嘻, 意寒 | 2025-07-20

香港詩人曹疏影今年年初出版《石榴海難》詩集,畢如意與祝梨選取了集內〈fragile〉和〈淡金路〉兩首詩作,並邀請了香港詩人、旅居台灣的詩人和大陸的幾位詩人共讀。季展伊、張雅婷、現三、不與易聚焦於〈fragile〉一詩。季展伊從語言質地與意象迴環入手,探討新天使的逃逸傾向與自我裂變;張雅婷強調珍珠的轉喻美學,重複結構中脆弱態度的轉變;現三以蚌殼隱喻詩歌的開合,捕捉甜美與危險的交織;不與易則層析脆弱的五種狀態,語言延宕如珍珠餘韻。謝曉陽、李曼旎、歐陽咻、嘻嘻、意寒則集中詩作〈淡金路〉。謝曉陽結合實地體驗,描繪從喧囂到靜謐的轉渡,強調破碎信仰中的微光;李曼旎視之為逃逸之詩,探討集體經驗的逸出與自我見證;歐陽咻借奧登與勃魯蓋爾畫作,分析依卡洛斯在親密語境的存續;嘻嘻融入個人遊歷與歷史碎片,連結海上花瓣般的台灣意象;意寒則辨識三條線索,突出詩人重建希望的能力。

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

中國網絡文學年增200萬部 容不下BL題材 逾50位海棠作家被捕

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-26

中國作家協會於2024年6月17日發布的《2024中國網絡文學藍皮書》顯示,截至2024年底,網絡文學作品總量已超過3,300萬部,較前一年新增200萬部。然而,隨著網絡文學的規模與影響力不斷提升,相關平台的内容審查也日益嚴格。近期一批在台灣「海棠文學城」發表BL小說的作家因而被捕,引起公眾質疑警方執法是否構成「遠洋捕撈式執法」及量刑過重,影響中國網絡文學的發展。

趕時間送餐的外賣詩人 王計兵以勞動為靈感創作出六千首詩

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-28

2022年,一首名為〈趕時間的人〉的詩席捲中國網絡,作者王計兵因此聲名大噪。不過,王計兵並非傳統意義上的文學作家,而是千萬外賣員中的一員,因而被稱為「外賣詩人」。王計兵的詩歌源自生活,反映了他作為勞動者的真實經歷。送外賣時的點滴故事成為他的創作靈感,創作出如〈趕時間的人〉、〈請原諒〉、〈請叫我王計兵〉、〈高溫〉等六千首詩作。對他而言,文學不是任何賺錢工具,直言:「文學不能只變成金錢的模樣,從前不能,現在不能,將來也不能。文學始終是文學本身,我相信它的光輝,也願意被它引領。」

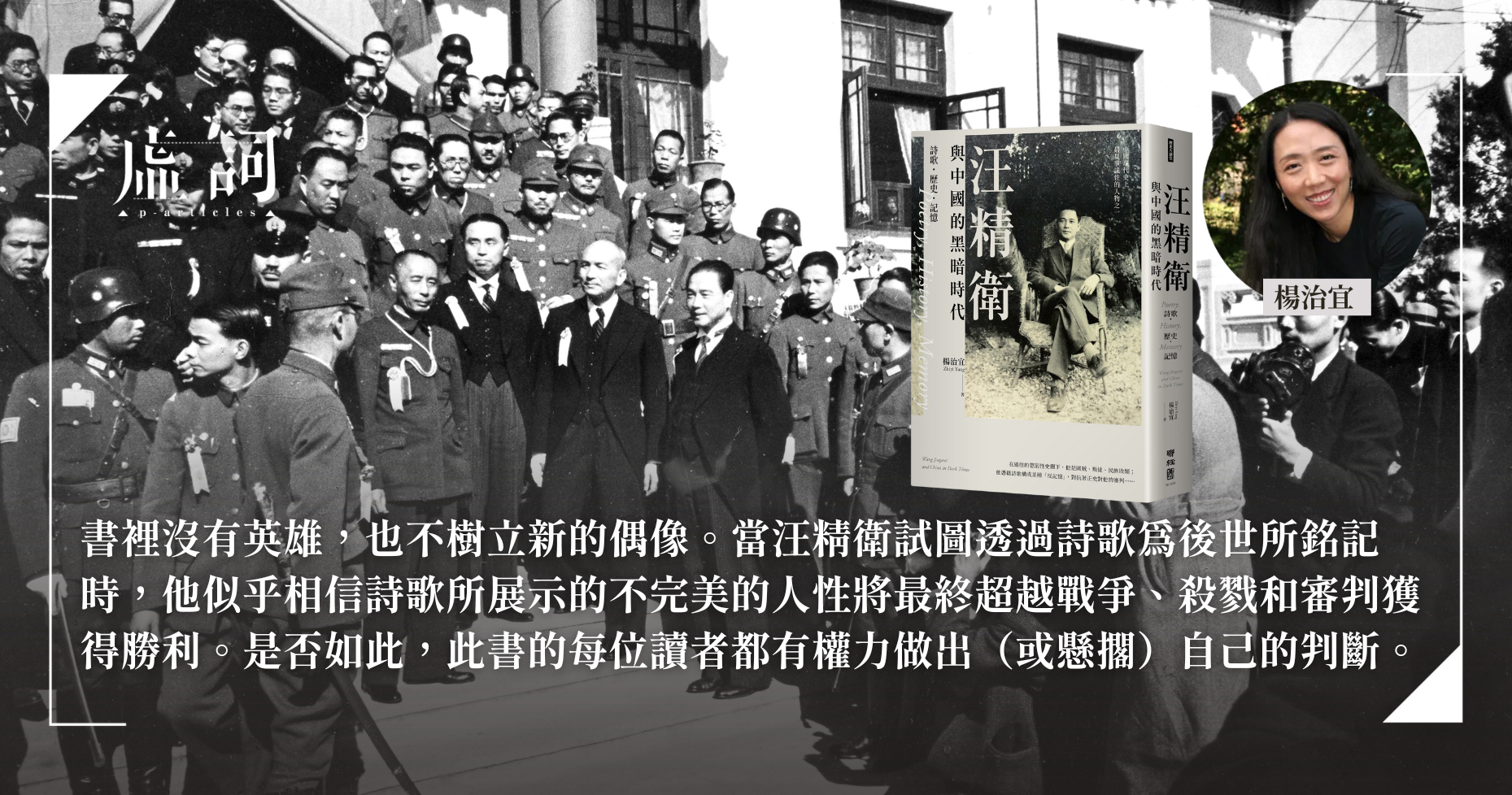

最深情語最溫文:癡絕的精衛

其他 | by 陳國球 | 2025-03-12

汪精衛作為歷史上備受爭議,陳國球在其詩詞中看到他最深情、最癡絕的一面。汪棈衛以「新亭淚」寄寓國事憂思,以「風帆無情」抒發與妻子陳璧君的離別之痛,字裡行間都流淌著其對時代變遷的感慨與對命運的叩問。令陳國球認為文學上的汪精衛比歷史上的汪精衛,更動人,形容他是「癡絕的精衛」。

《哪吒2》香港首日票房突破657萬 哪吒以「反叛」文學形象顛覆中國傳統觀念 千禧年後再無港人飾演哪吒?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-26

《哪吒之魔童鬧海》(簡稱《哪吒2》)是一部2025年上映的中國奇幻喜劇動畫電影,為2019年電影《哪吒之魔童降世》的續集,由餃子執導兼編劇。本片繼續以明朝小說《封神演義》為基礎,以中國傳統神話人物哪吒為原型,講述哪吒及敖丙經歷「天劫」之後,歷經重重困難並與敵對勢力相抗爭的故事。電影自上映以來,在全球多個國家造成轟動,成為多地票房黑馬。在古典文學中,哪吒象徵著「反叛」的意義,選擇以「剜腸剔骨」的方式自刎是對「身體髮膚受之父母」儒家倫理的徹底否定;蓮藕化身則隱喻個體掙脫血緣桎梏、追求精神獨立的可能,顛覆華人家庭為重的傳統觀念。

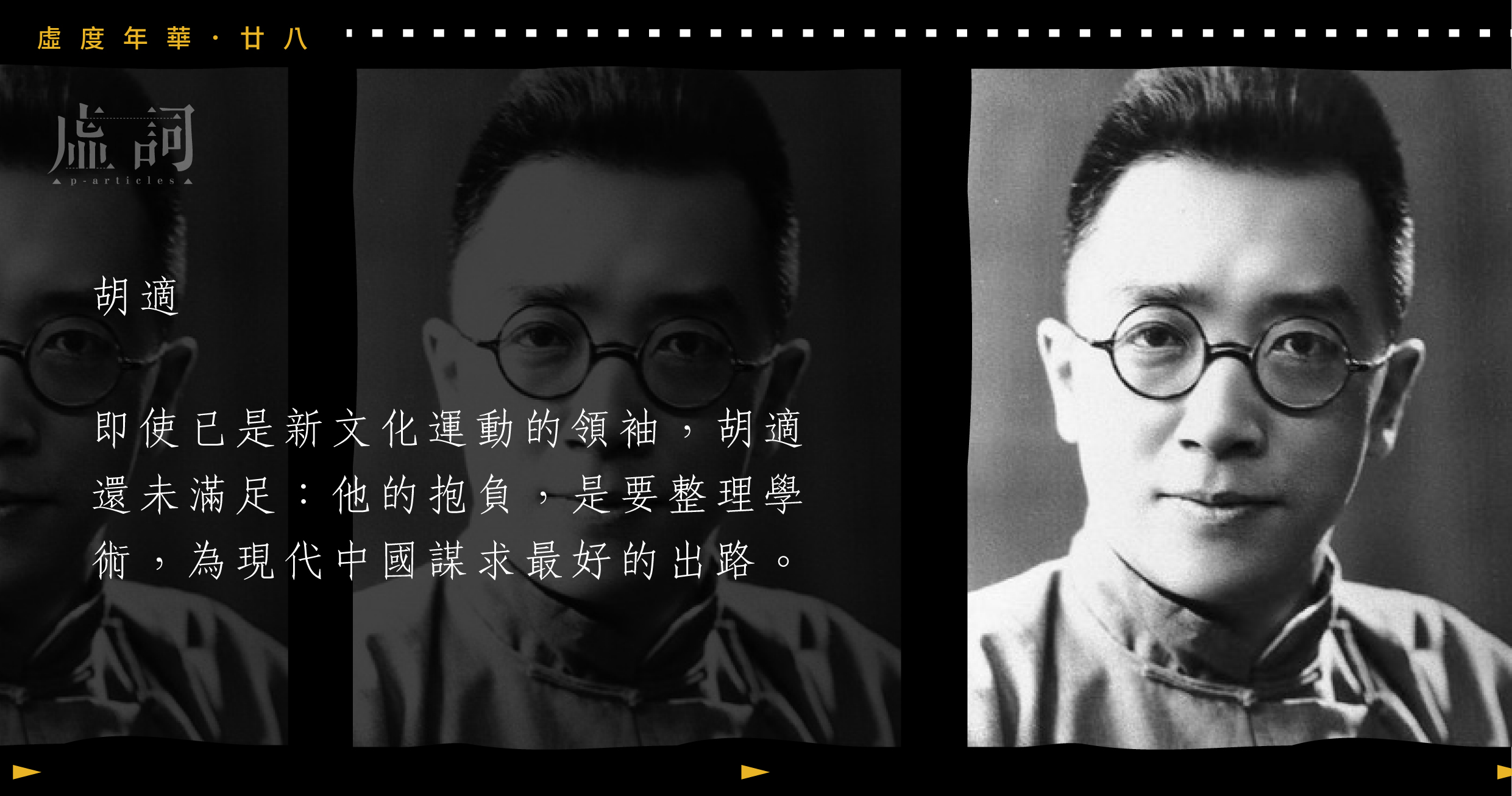

中國新文學運動的雙城記 ─序郝譽翔《城市異鄉人》

書序 | by 陳芳明 | 2025-02-03

重新回望中國的五四運動,以及隨著運動而陸續浮出歷史地表的作家,距離今天已經整整一百餘年。這樣的歷史縱深,確實需要一定的洞見,而且也需要在眾多史料中慢慢爬梳。

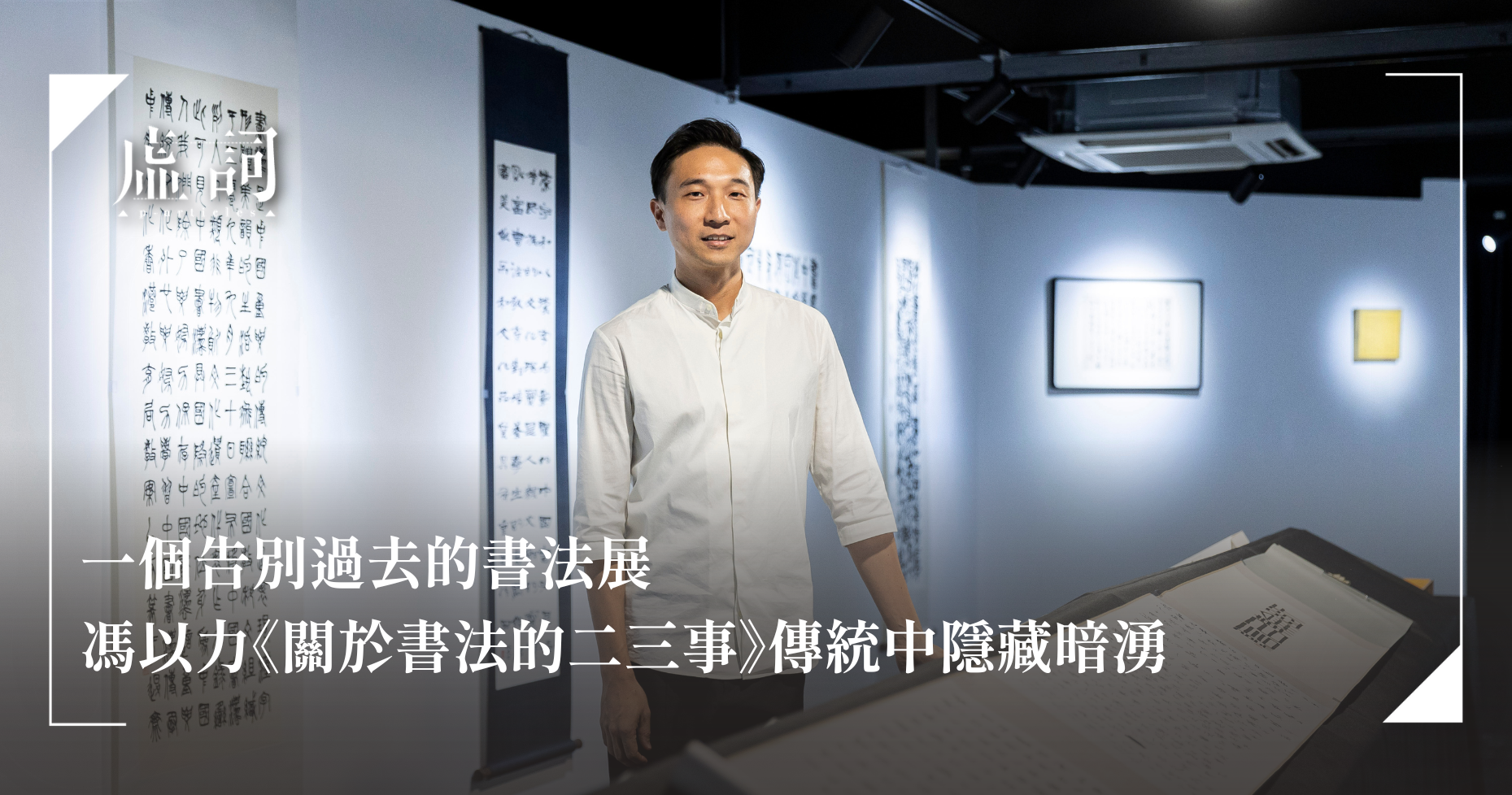

一個告別過去的書法展 馮以力《關於書法的二三事》傳統中隱藏暗湧

專訪 | by 黃桂桂 | 2024-09-24

平時多舉辦當代藝術展覽的九龍灣藝術空間WURE AREA正在舉辦一個書法展,是藝術家馮以力的個展《關於書法的二三事》。展廳靜謐無聲,超過二十件書法作品在兩旁排開,緩步走進,像一條通往馮以力思考深處的隧道。馮以力寫了書法二十多年,在大學時期開始以藝術角度閱讀書法,反思何謂臨摹和書法,卻開始厭棄直幅書法。但在是次展出的作品中,大部分是直幅,他更提出不同問題和實驗,透露了他對書法的創新、形式和內容之間的關係的想法。

【新書】《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》序〈記憶戰爭〉

書序 | by 楊治宜 | 2024-09-23

汪精衛作為現代中國政治和文學中最具爭議性的人物之一,詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,但其故事從未被妥善地講述過,甚至現時中國禁止任何關於戰時合作政權的學術研究,以汪精衛為最。在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜認為汪精衛的抒情詩在建構他的政治身分上扮演了核心角色,而且深刻影響了大眾對他的身後記憶。她援引中國大陸、臺灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,嘗試以批判的角度與客觀立場,來探究汪精衛政治、文學與個人生活的傳記。

國際旅遊指南《Lonely Planet》 撤出中國市場 網民慨嘆「時代的眼淚」 林輝:真正以旅行者福祉為依歸的旅遊書

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-30

國際知名旅遊品牌「Lonely Planet」(孤獨星球)26日在中國微信公眾號宣布,由於「過往疫情影響與公司戰略調整」,已關閉中國辦公室,停止在中國出版業務。同時,Lonely Planet在中國的所有官方社交媒體帳號已停止更新,包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等。三位香港旅遊作家鄒頌華、薯伯伯、林輝接受「虛詞」訪問時,一致對Lonely Planet撤出中國市場不感意外,主因都是現今科技發達,市面上已經有許多網站或手機應用程式能取替《孤獨星球》的功能。

【香港城市大學般哥展覽館全新展覽】重組絲絲足跡——「絲織繁華:從中國到歐洲之路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-28

香港城市大學般哥展覽館從今年4月起,舉行展覽「絲織繁華:從中國到歐洲之路」,讓觀眾深入絲綢的歷史,剖析絲綢如何在過往數世紀連結東西方,成為國際交流的媒介。

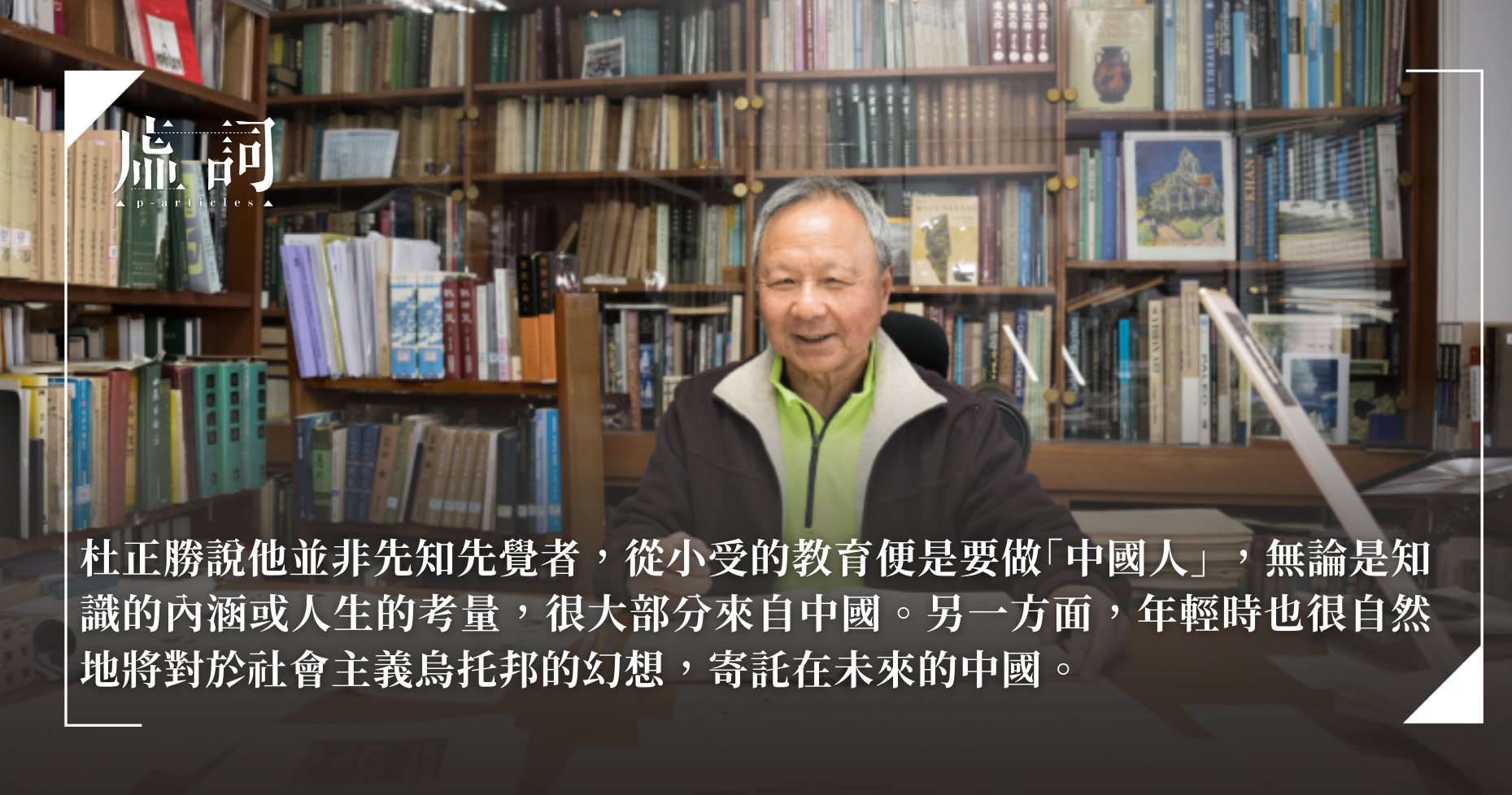

永遠與現實對話:杜正勝從人生歷程談向歷史及《中國是怎麼形成的》

專訪 | by 吳雅婷, 劉靜貞 | 2024-06-30

曾擔任故宮博物院院長、教育部長,幾度立於文教政策浪頭上的杜正勝,今年出版的新作《中國是怎麼形成的:大歷史的速寫》就展現出他如何融匯對於中國史的認識,並充分體現了現階段對於中國史的態度與想法。也讓我們看到,一位學者為學,如何從議題的選擇轉而藉由角度與方法,來重新反思原先的歷史認識。問起這本書的寫作緣起和構思過程,以及寫作中有什麼困難不易處?杜正勝表示:「寫這本書的過程,坦白講,沒有困難。」

中國著名作家殘雪榮獲美國文學獎 以新實驗寫作解剖自我 反思文革創傷

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-05

去年諾貝爾文學獎呼聲極高的中國著名作家殘雪,近日據美國媒體報道,榮獲「美國文學獎」(America Award in Literature),以表揚其終身致力於文學創作,成為該獎歷年得主中首位中國作家,而曾獲此獎的亞洲作家僅有2011年的韓國詩人高銀,以及2018年的村上春樹。

【卡夫卡逝世百年】為何內地大幅紀念卡夫卡?卡夫卡與躺平的精神聯繫「我最擅長的事,就是一蹶不振。」

現象 | by 默言 | 2024-05-26

西方的現代主義小說先驅法蘭茲・卡夫卡(Franz Kafka)轉眼已逝世百年,幸得他的好友布羅德 (Max Brod) 沒有如實遵從他的遺囑,把所有作品全數焚毀,我們才沒有錯過二十世紀最具影響力的作家之一。這位「弱的天才」去世後才受到世人矚目,相信他本人也沒料到自己的頹廢美影響至遙遠的中國,一句「我無法朝著未來前進, 卻能面對未來,裹足不前。我最擅長的事,就是一蹶不振」荼毒不少青年,成為「躺平主義」的楷模。

中國導演婁燁參戰康城 偽紀錄片保留疫情封城記憶 內地過審機會渺茫 婁燁:歐洲才是我最看重的市場

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-20

第77屆法國康城影展近日開幕,中國著名獨立電影導演婁燁亦憑著偽紀錄片《一部未完成的電影》,相隔十二年,第五次參戰康城影展,並入選特別展映單元,放映後更有觀眾以中文大喊:「婁燁中國最偉大的導演!」《一部未完成的電影》亦因為拍攝了武漢封城期間的真實場景,引起了爭議,電影至今未獲中國大陸的電影公映許可證,在「豆瓣」的影評也全被刪光,內地影迷皆料無法在國內放映,如今幸得以在康城影展上展映。

中國作家「蜀中五老」之一、《讓子彈飛》原著作者馬識途仙逝 享嵩壽110歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-28

中國四川現代作家、《讓子彈飛》原著作者馬識途於因病醫治無效仙逝,享嵩壽110歲,消息由其女兒馬萬梅傳出,她早於年初曾發出親父自擬的文稿《十齡記》。

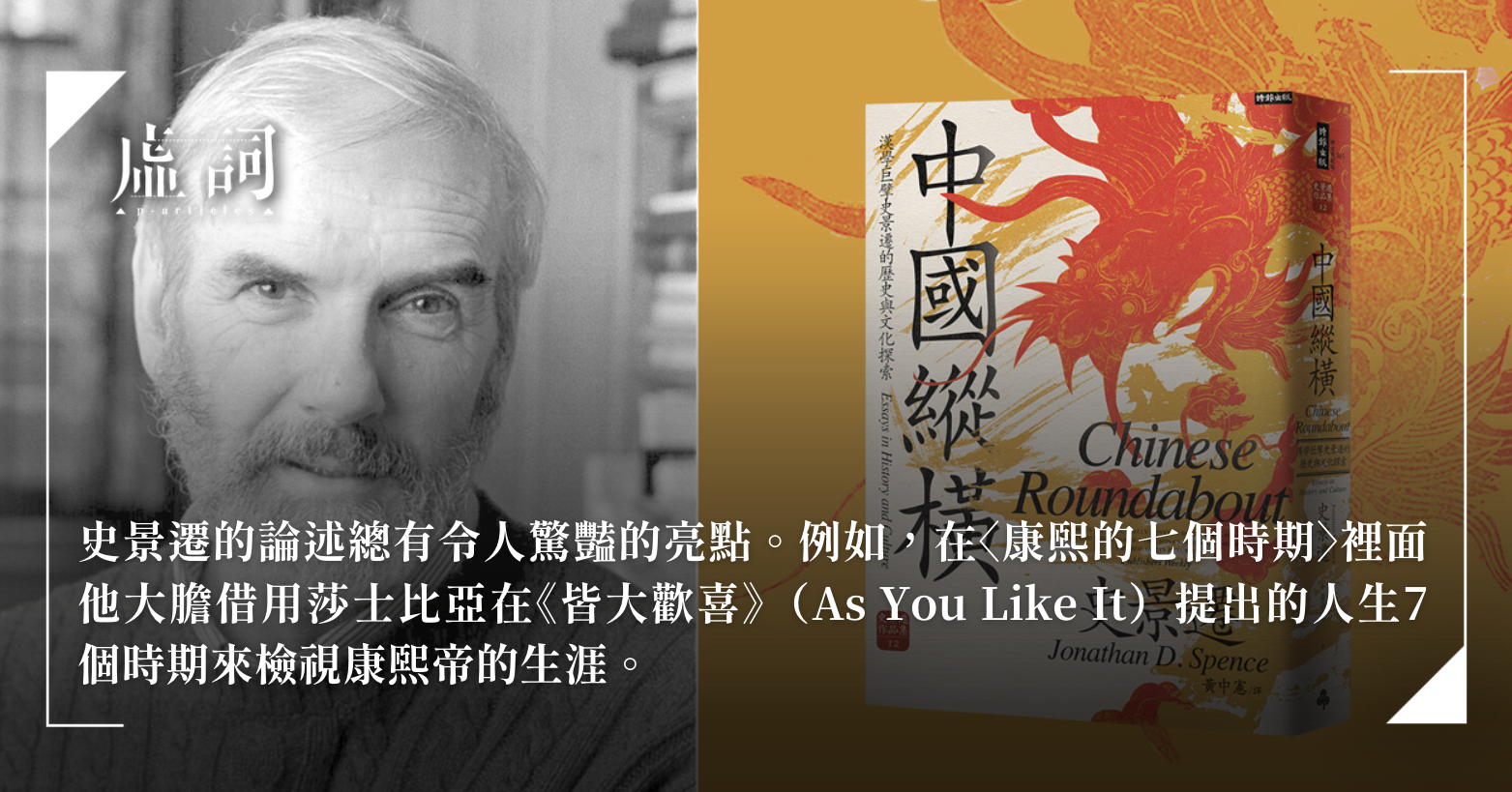

台灣欠缺的那本史景遷:《中國縱橫》

書評 | by 陳榮彬 | 2024-03-18

臺北絲路出版社於1993年出版了一本翻譯書《知識份子與中國革命》(The Gate of Heavenly Peace : The Chinese and Their Revolution, 1895-1980),作者叫做「史班斯」,譯者為張連康——沒錯,這位「史班斯」就是後來在中文學術界大名鼎鼎的耶魯大學漢學家史景遷(Jonathan Spence),他的作品也就此踏上在中文世界的旅程。

曾國祥與《權力遊戲》團隊聯手執導 Netflix 影集《3體》改編中國科幻鉅著引起熱話

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-23

中國當代科幻作家劉慈欣的暢銷著作《三體》,由Netflix購入版權並開拍成影集《3體》(Three Body Problem),憑《少年的你》獲得香港電影金像獎最佳導演的曾國祥將會擔任首兩集的導演,聯同《冰與火之歌:權力遊戲》的團隊攜手打造,影集已確定於3月21日上架,一共八集,每集片長一小時,正式預告片亦已於早前推出。

【教育侏羅紀】中國文學最後的十堂課——寫給讀文學的你

教育侏羅紀 | by YW | 2024-01-16

你還記得當年上中國文學課的畫面嗎?YW眼見修讀中國文學的學生每年遞減,首次任教文學科卻聽聞學校要殺科,如今迎來了最後的十堂課,有所感觸。文學科課程要讀的內容多、試題難、回報低,中途棄船的人很多,只有九位學生堅持留下。這段旅程令YW反思怎樣的語文教育才是成功,到底DSE是否衡量老師教育能力的場域,相比五星星,他更貪心的希望是,學生走向更廣闊的世界。

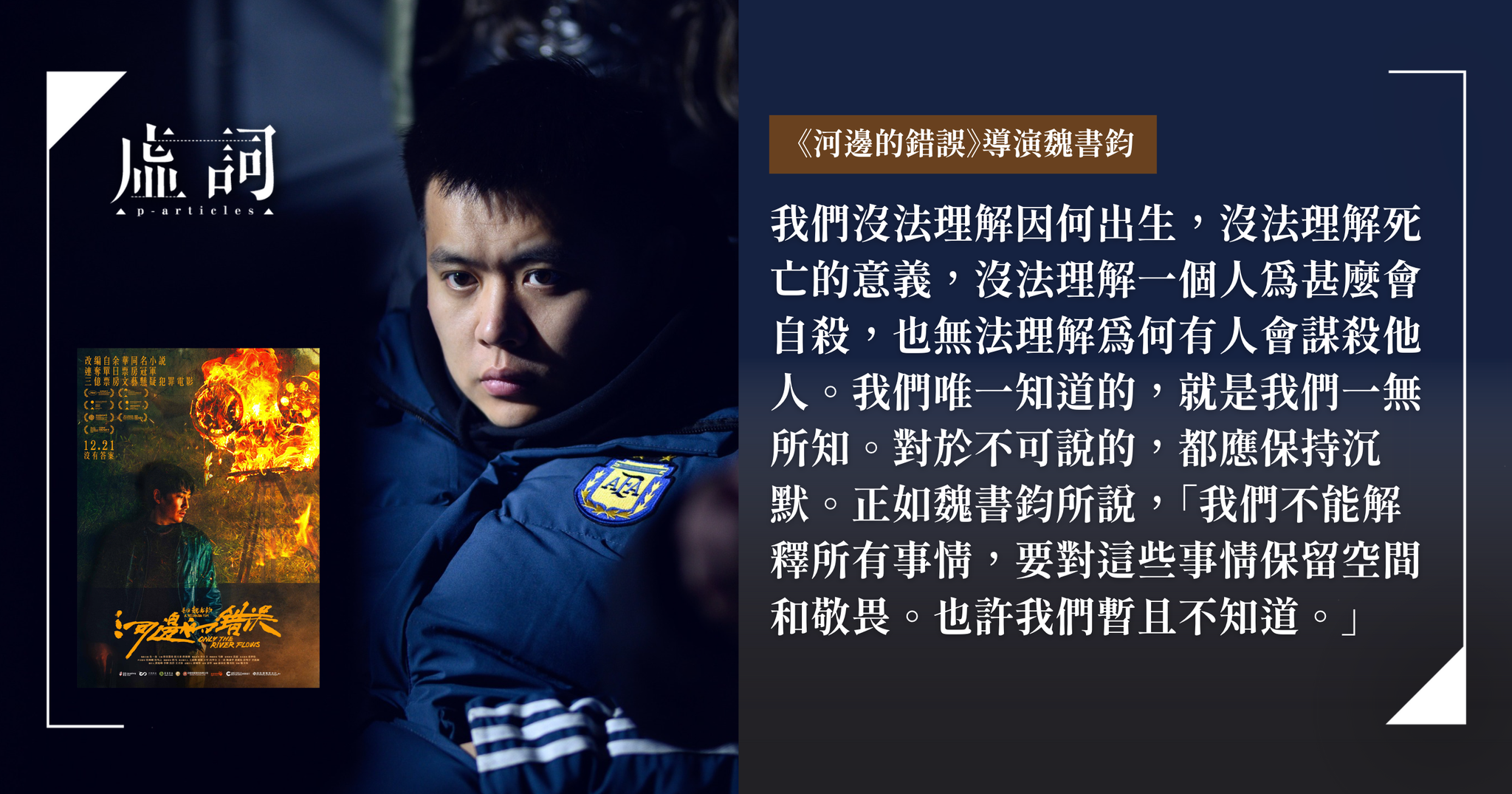

「沒有答案,是為讓更多答案出現」——訪《河邊的錯誤》導演魏書鈞

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-01-12

身為90後的中國導演魏書鈞,此前已憑短片《延邊少年》、首部長片《野馬分鬃》、2021年的作品《永安鎮故事集》,三度入圍康城影展。而他近日在香港上映,改編自余華同名小說的新作《河邊的錯誤》,同樣成功入圍去年康城影展「一種關注」單元。作為近年在康城最受矚目的中國新生代導演,魏書鈞的電影總是帶著獨有的反叛與荒誕感。正如《河邊的錯誤》看似是一部懸疑、推理電影,電影海報上卻已說明「沒有答案」。觀眾看畢面面相覷,沒有得到答案,反而帶著更多問號,而這正是魏書鈞所追求的。「沒有答案,是為讓更多答案出現。無數的觀眾,無數種看法,共同構築了這部電影。讓它超越了電影本身,我覺得這個過程很奇妙。」

《豐子愷》:張達明闊別舞台十二年之作 演活中國漫畫鼻祖善美人生

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-25

談及漫畫大師,我們大抵會先想起日本的手塚治虫和鳥山明,卻忘了「中國現代漫畫鼻祖」的豐子愷。適逢新域劇團三十週年誌慶,盧偉力博士接任藝術總監,隨即宣布籌備《豐子愷》舞台劇,由盧偉力擔任編劇和導演,請來好友張達明飾演豐子愷。故事將在兩個多小時內重現豐子愷青年、中年、老年的三段人生,也呈現豐子愷與李叔同、夏丏尊的師生關係,講述一段在動盪時代裡守護善良童心的時光。

「M+希克藏品:別傳」開幕 艾未未、岳敏君等作品探討90年代中國變化

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-22

M+博物館所收藏的希克藏品,是世界上最豐富及全面的中國當代藝術藏品之一,紀錄了中國藝術自1972年至2012年的發展。繼啟幕起展出的「從大革命到全球化」後,第二個希克藏品展覽,「M+希克藏品:別傳」於今日(22日)起在希克展廳向公眾開放,展出希克藏品中超過120件藏品,呈現1990年代至2000年代初的中國藝術,從藝術家的角度出發,探討他們如何透過表現自身的存在,並運用獨特的視覺手法,以與別不同的視角審視中國當代藝術。

【台灣金音獎】黃衍仁憑《窄路微塵》電影配樂成功入圍 與日本、中國、泰國音樂人角逐「亞洲創作音樂獎」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-13

第14屆台灣金音創作獎於12日公布入圍名單,香港音樂人黃衍仁憑電影《窄路微塵》原聲配樂,入圍「亞洲創作音樂獎」,成為本屆金音獎入圍名單中唯一來自香港的音樂人。同樣入圍角逐該獎項的音樂單位包括來自日本的東京塩麴、中國的王澳珂、火星電台,以及泰國的 Ham Tanid(Tanid Sintaratana)。頒獎典禮將於今年10月28日(星期六)於台北流行音樂中心舉行。

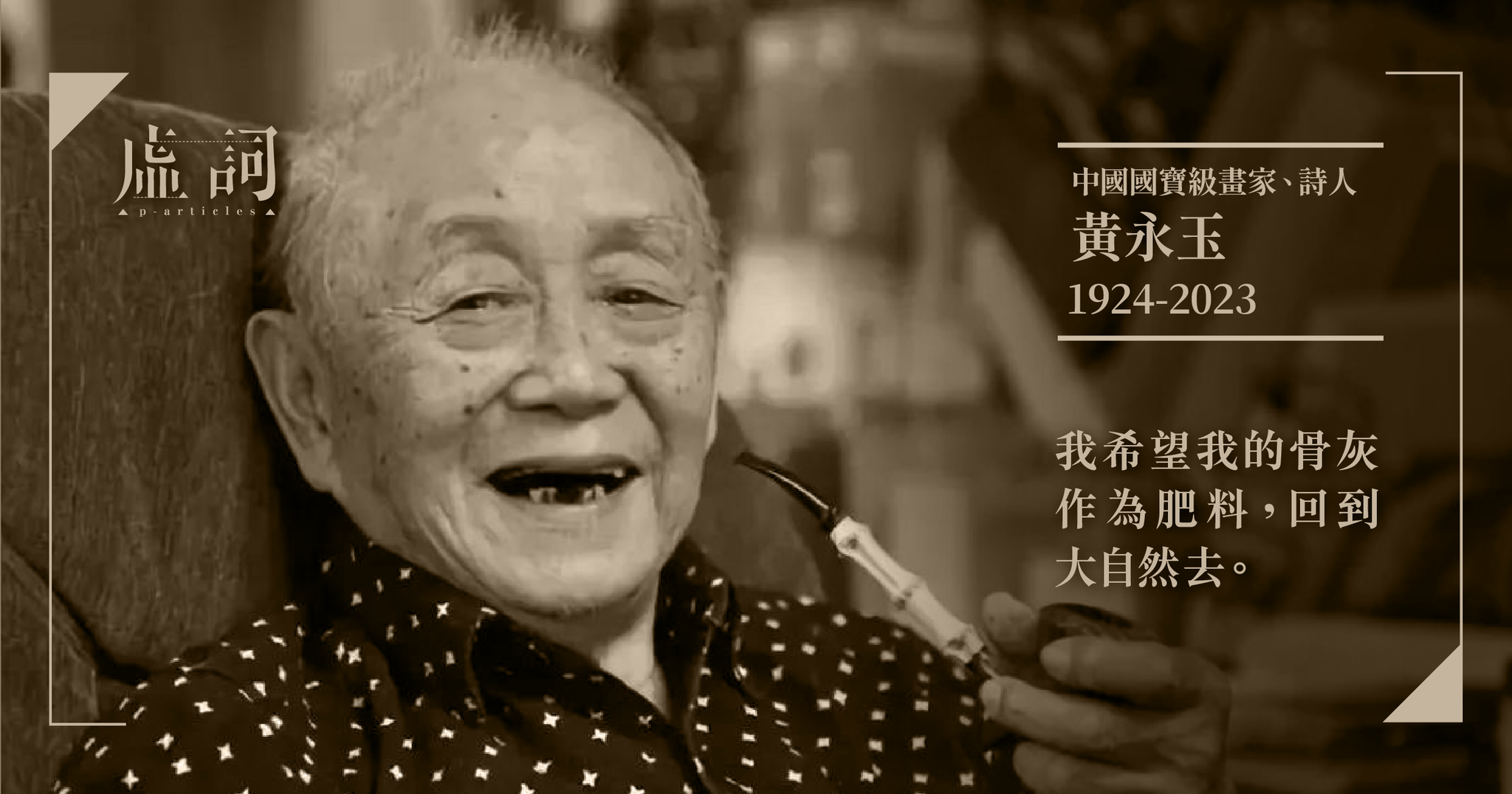

中國國寶級畫家、詩人黃永玉逝世

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-06-15

中國國寶級畫家、詩人黃永玉在6月13日逝世,享年98歲。在他的遺囑上,他表明希望離世之後,將遺體進行火化,而且「任何人和機構,包括我的子女、孫子女及親朋友好,都不得以任何理由取回我的骨灰。我希望我的骨灰作為肥料,回到大自然去。」

已讀即回:歷史組小Re-U!文學歷史就咁話 Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-04-01

歷史組戰隊成員范小毛、譚家齊歸位!多謝大家嘅留言,小毛、家齊收到晒!未睇嘅朋友快啲入去重溫,支持五夜歷史組啦!

【已讀不回 S2 #8】范永聰:歷史佬辣評中日韓民族性:金文學《中國人 日本人 韓國人》

已讀不回 | by 范永聰 | 2022-03-11

歷史學者金文學的著作《中國人 日本人 韓國人》首創以「隨筆」方式比較「漢字文化圈三大成員國」歷史與文化,震撼東亞學術界。「五夜歷史佬」范永聰(范小毛)聲音導航,同我哋講下呢本書有咩咁厲害!

【已讀不回 S2 #1】大師兄Roger:支配自己,超越現實的惡:唐君毅《道德自我的建立》

已讀不回 | by 李敬恒 | 2022-02-22

全新一季「已讀不回BookChannel」,打頭陣的是重量級唐君毅《道德自我之建立》。這位當代新儒家宗師在著作中強調,人不能僅按照本能和欲望過活,我們應該要運用與生俱來的自覺能力為生活賦予道德價值,從而超越現實的種種限制,達致自主的人生。 鳴謝新亞研究所提供場地。

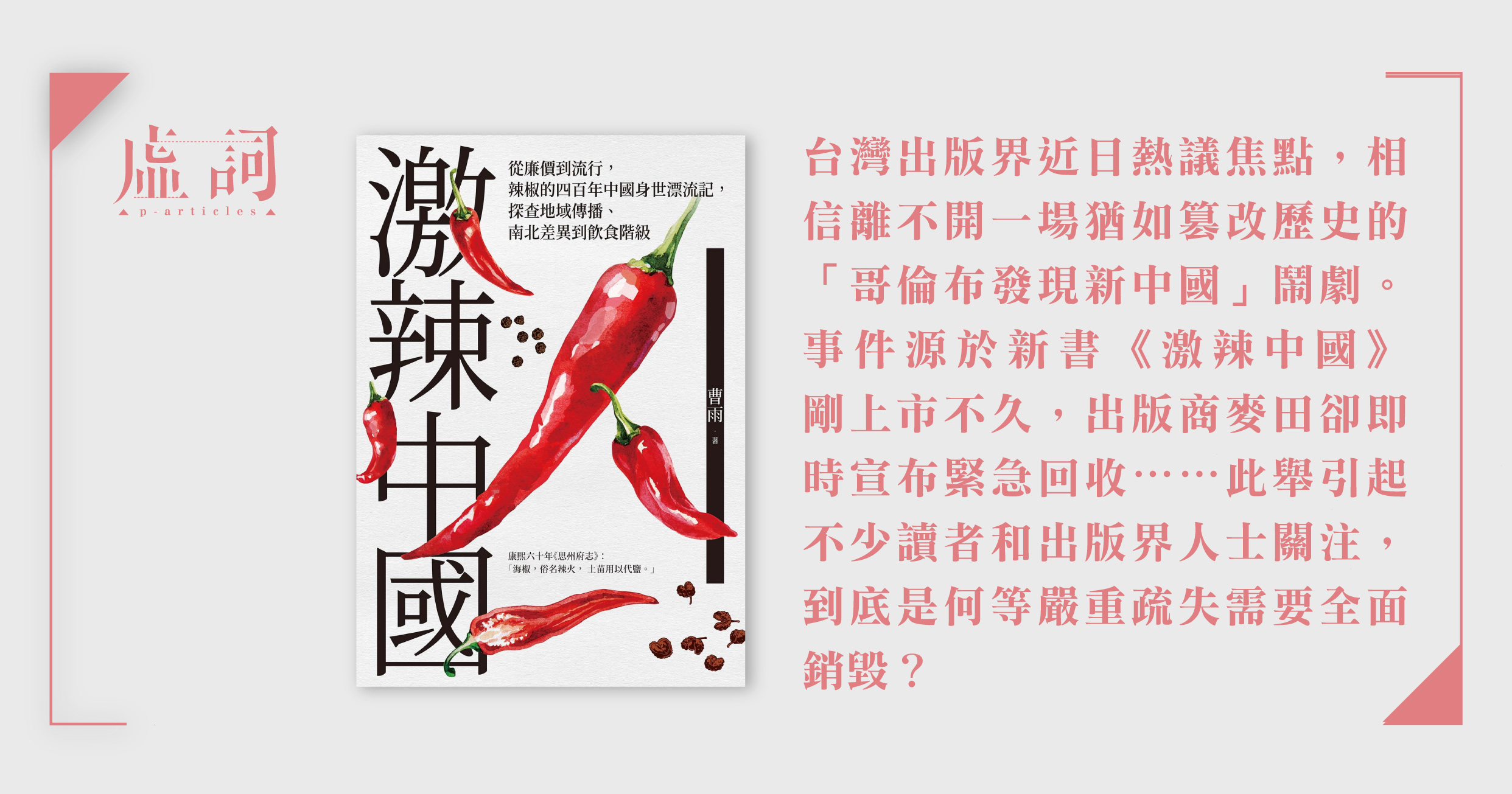

哥倫布發現新中國?《激辣中國》校對災難,教你慎用Replace All

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-02-21

台灣出版界近日熱議焦點,相信離不開一場猶如篡改歷史的「哥倫布發現新中國」鬧劇。事件源於新書《激辣中國》剛上市不久,出版商麥田卻即時宣布緊急回收,原來書中誤將所有「大陸」都統一修改為「中國」,但作者曹雨澄清,自己於書中寫及的「大陸」根本就不是指代「中國」,而是Continent的意思。New Continent就是哥倫布所發現的「新大陸」,結果出現「新中國」、「歐亞中國」、「南亞次中國」等令人誤解及不倫不類的名詞。

馬興文的中國波普風潮

專訪 | by Jerry | 2021-12-14

過去這一年,疫情陰影下的香港陷入困頓,然而藝術界卻吸引了普羅大眾更多目光。M+隆重開幕,與此同時,NFT(Non-fungible token)帶動的虛擬創作風,就連城中名人與演藝界明星都積極參與。當然許多人認為NFT是時令的泡沫,而M+最終亦可能只是一個新鮮潮點,但對輾轉在外國和上海生活多年,最近回到香港這個出生地的Simon Ma(馬興文)來說,他認為死氣沉沉壓抑多時的香港,正正需要這些改變。

【已讀不回#65】鄧小樺 X 黃念欣:黃碧雲《溫柔與暴烈》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-09-24

聽說《溫柔與暴烈》在網上炒賣至上萬元,黃念欣老師分享她由看不明這部小說,到見證黃碧雲包容她訪問配備不足,平凡此書被文學標準低估了的種種故事。今集已讀不回,有黃念欣與小樺一起了解現實中的溫柔與暴烈。

金庸能否外於「政治正確」?

其他 | by 蕭雲 | 2021-02-22

外國的平權運動不時招來「政治正確」之譏,故網上出現駁論,指金庸小說裡面也沒有黑人,暗示荷里活務求黑人在電影擔綱是矯枉過正。放下「漢人中心主義」再看金庸小說,蕭雲分享他的見解。

爆紅平台Clubhouse被中國封鎖 兩岸三地再無「不設防」討論

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-02-13

在全球掀起熱潮的語音社交平台Clubhouse,過去一周突然在亞洲爆紅,創造了極大規模的兩岸三地民間交流。然而,隨著Clubhouse被中國當局無預警封鎖,亦意味中港台之間的真誠交流,以及平台上的各種言論自由,一瞬即逝。

《對不起,錯過你》寫當下社會的「實」

影評 | by Mike Kwan @ 映畫札記 | 2021-09-27

Ricky 仍然要為生活「頂硬上」:而所謂「生活」其實就是為虛幻願景奔走與承擔不公懲罰。

【教育侏羅紀】一直做下去,靠的便是「堅持」——愛麗絲劇場實驗室的教育精神

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-20

正如在最近《3016》的教育劇場演出中,學生扮演企業的實習生,需為公司構思一雙鞋,卻有學生回答用糞便,演教員處變不驚,更一本正經地回答:「那麼你要考慮處理素材的成本,考量身處3016年的環境,再檢視造鞋的物料。」

六四完結了嗎?——「六四:小說與大說,香港與中國」座談會紀錄

報導 | by 賴展堂 | 2021-06-24

中文大學文化研究中心早前舉辦「六四:小說與大說,香港與中國」座談會,請來黃念欣與何曉清作嘉賓,從文學和歷史、香港和中國出發,分享她們對六四的研究。即使文學作品未必像歷史寫作般,負擔起事實與真相的責任,但正是其含混複雜,能夠引領我們更全面地認識天安門事件的記憶與情感。於當下多角度地回顧六四,不僅是對事件本身的分析,更有助我們思考香港的局勢。

【教育侏羅紀】開歷史倒車、礙未來發展——為何我反對刪減中文科口試考卷

教育侏羅紀 | by 周子恩 | 2019-09-10

懂得與人互動溝通、多元協作及處理複雜人際關係明顯是 21 世紀年輕人必須掌握的「應用技能」/軟技能(soft skills),而適當的口語溝通訓練,絕對是當中的關鍵要務。

【教育侏羅紀】中文科聽說考試,一個近四十年的問題

教育侏羅紀 | by 王証恒 | 2019-09-03

學校課程專責小組委員會6月公布諮詢文件,建議檢討聆聽和說話評核的作用。有網民認為此舉是為推動普教中鋪路,也有人認為改革是走回頭路。其實,在討論中文科公開試應否設聆聽、說話考核之先,還需理清其發展脈絡。本文旨在為課改爭論提供一些背景資料。

電影,只是工具?

時評 | by 應亮 | 2021-09-23

中國電影局通過《中國電影報》,在其微信公號發的新聞非常短小,只說「暫停」中國的片和人參加今年的金馬影展,並沒說理由,沒說「暫停」的有效期,沒對「大陸影片和人員」做任何界定。相當於出了一道填空題:2019年,中國國家電影局出於_____的原因,暫停大陸影片和人員參加金馬。

冷戰從樓盤改名開始:曼哈頓從此曼哈屯

其他 | by 黃潤宇 | 2019-09-05

如果你存了十年首期、背上厚重的房貸,終於買下了「曼哈頓國際公寓」,樓盤卻一夜之間更名為「曼哈屯公寓」,你會不會感到崩潰?去年年底,中國民政部公告表示將要整治各地「大、洋、怪、重」的不規範地名,不少樓盤街道接連中招。今年七月,整頓之風更是吹到了大都市——即便是由三家大開發商在南京聯手打造的新樓盤「應天府」,也成為當地公開報導的第一起樓盤名整頓案例,面臨相同困局。

大陸網絡小說新禁令!寫及性相關是高風險!網民:中國特色柏拉圖網絡小說更誘惑

其他 | by 李元巢 | 2019-05-29

柏拉圖式網絡小說,說的不僅是不能有性愛場面,是連「嘴唇」兩字都成為敏感詞,那還讀甚麼、寫甚麼?還有網友一針見血充滿內涵地回覆道:「在BL同志漫畫小說都被命令禁止的中國,你跟我談柏拉圖?」哦對,最近連諾貝爾獎得主、中國共產黨員莫言最近都遭習近平點名批評,紅高粱影視基地遭到強拆,這樣看來網絡小說可真如螻蟻,一捏就爆。

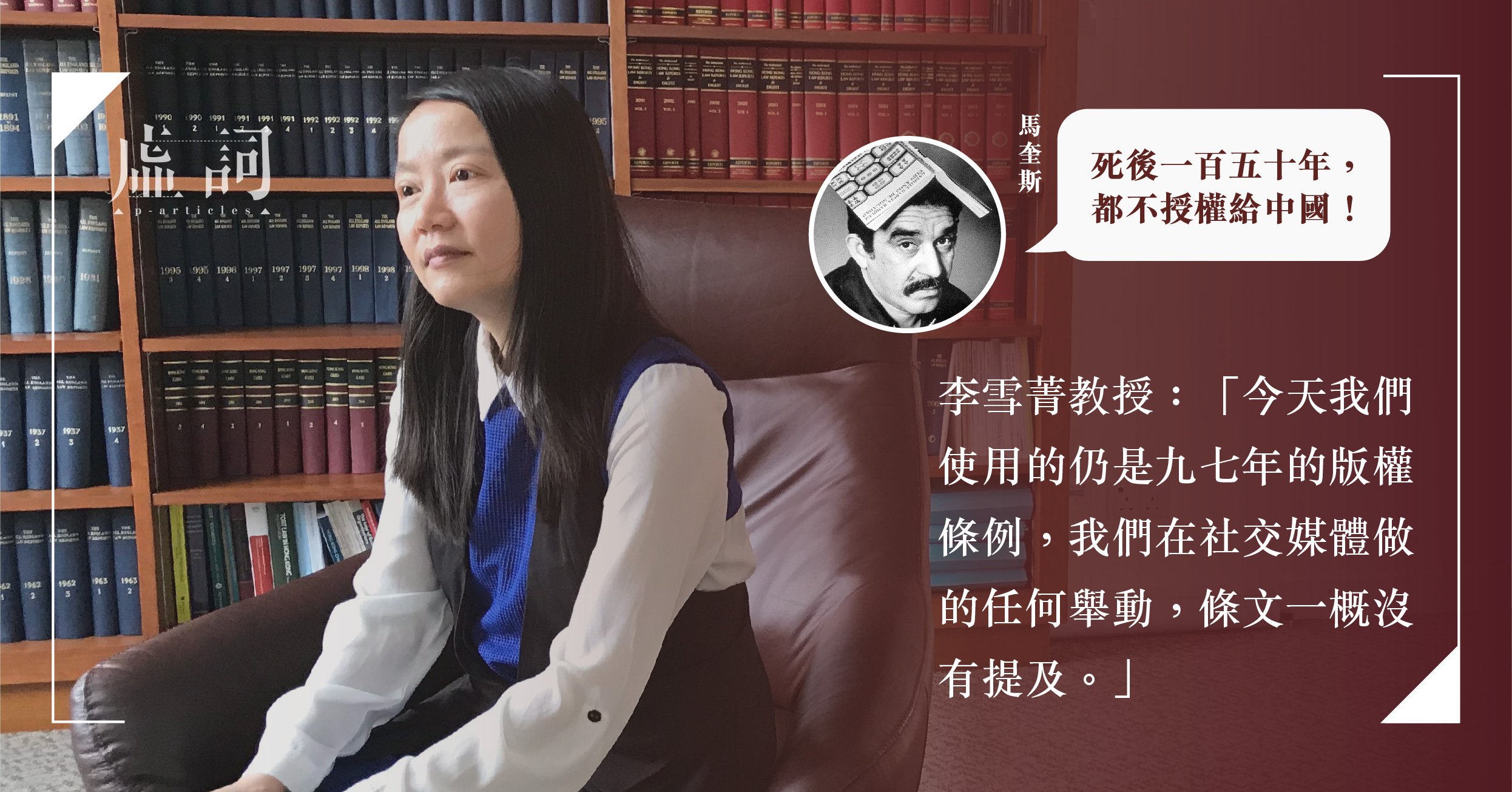

【世界閱讀日專題】版權之難:還記得馬奎斯對中國的怒吼嗎?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-25

1990年,在中國就發生了一起舉世矚目的版權公案。當年拉美魔幻寫實代表人物馬奎斯到訪中國,發現書店到處都陳列著各出版社擅自出版的《百年孤寂》、《霍亂時期的愛情》等作品,深感憤怒,並決絕地留下一句:「有生之年到死後一百五十年,不會將自己作品的任何版權授予中國的任何一家出版社,尤其是《百年孤寂》。」