SEARCH RESULTS FOR "人類"

書作譯者將被取代?國際言情小說龍頭禾林改用 AI 翻譯 法業界批「背叛讀者」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-08

全球最大言情小說出版商哈珀柯林斯(HarperCollins)旗下的禾林(Harlequin)出版社,其法國分公司近日終止與多名資深人工翻譯之合作,將翻譯工作轉交予採用AI技術的公司,繼而引發業界強烈批評。面對指責,禾林發言人表示目前僅處於測試階段。他續指,近年禾林系列小說在法國銷量持續下滑為維持書作親民定價並保證出版量,只能尋求使用AI來降低製作成本的方案。

英國劍橋字典2025年度字「Parasocial」原為心理學術語 揭示當代人類單向情感變遷

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-29

英國劍橋字典(Cambridge Dictionary)於 11 月 18 日正式公布 2025 年度代表字為「Parasocial」。此詞中文可譯作「擬社會關係」或「單向情感關係」,精準捕捉了當代社會的時代精神,反映出在社交媒體與AI高度融入日常生活下,人類情感連結模式所發生的重大轉變。

鬼太郎故鄉「妖怪川柳大賽」明年起停辦 評審稱難辨人類還是AI作品 廿年歷史將成絕響

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-22

以「鬼太郎故鄉」享譽盛名的日本鳥取縣境港市,其境港觀光協會近日拋出震撼彈:已舉辦近二十載的年度文化盛事「妖怪川柳大賽」,將於第 20 屆圓滿落幕後正式畫下句點。主辦方坦言,生成式 AI 科技的飛速發展,導致評審團隊難以區分參賽作品究竟出自人類手筆抑或是 AI 生成。因此經過慎重考量後,決定明年起停辦比賽。

AI模仿作家風格作品完勝人類? 美研究證實經訓練及微調過的 AI 文本更受讀者青睞

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-05

美國一項最新研究顯示,大型語言模型(LLM)在接受作家作品的訓練並經人手微調後,其生成的文本不僅能忠實呈現作家的語調與風格,甚至在盲測中比人類作家的模仿作品更受讀者與專家青睞。這項發現在英語寫作領域中,證實了 AI 已具備與人類作家分庭抗禮,甚至勝過人類的實力。

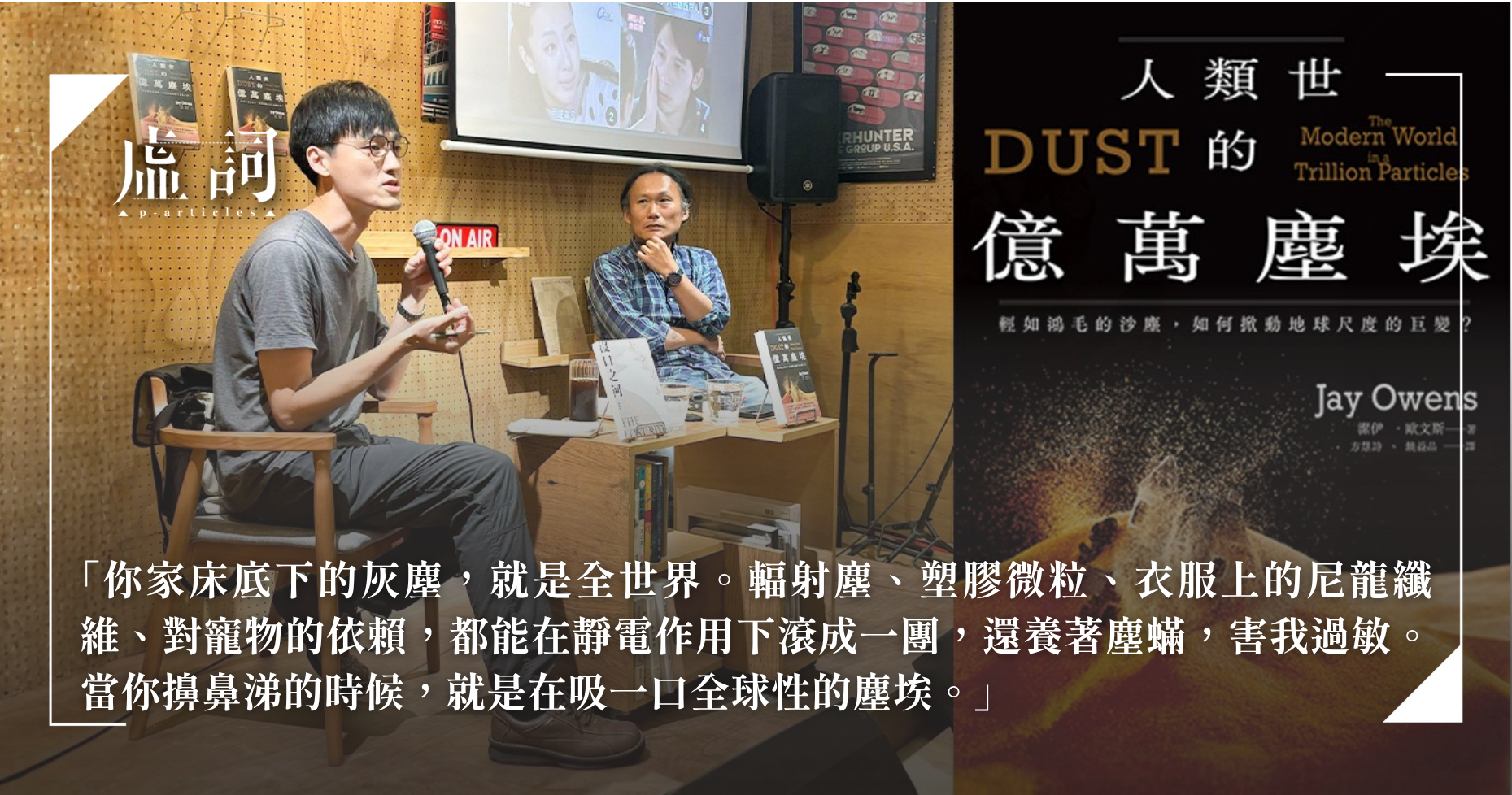

當你擤鼻涕的時候,就是在吸一口全球性的塵埃:洪廣冀、黃瀚嶢談《人類世的億萬塵埃》

報導 | by 宋繼昕 | 2025-10-13

台大地理系洪廣冀與生態作家黃瀚嶢,以《人類世的億萬塵埃》為題,從微小的「灰塵」出發,對談「人類世」與「超物件」等宏大概念。講座中,他們指出全球環境議題背後隱藏的資源分配不均與歷史責任。從倫敦煤煙到台灣的礦坑與空污,塵埃串聯起跨時空的環境史,也顯影出地景記憶與身體經驗。黃瀚嶢藉由台東揚塵、茶房結晶到媽祖神像的例子,說明塵埃亦是文化與情感的載體。

AI代筆將付出代價?「矽谷創業之父」預言人類不再以寫作訓練思考

其他 | by 虛詞編輯部, Paul Graham | 2025-08-13

自生成式AI出現後,不少人選擇使用AI生成文章或段落,以節省下筆的時間。 被譽為「矽谷創業之父」的商業思想家 Paul Graham,去年在其個人網誌上罕有地發文分享他對AI的看法,並提出了預言般的評論。他認為,AI 將會使人類放棄以寫作來訓練思考,未來,只有那些堅持動筆寫作的人,才能保有清晰的思考能力。虛詞編輯部特此翻譯了 Paul Graham 的文章,希望能與讀者一同思考寫作的真正意義,以及長期使用AI將如何對我們的思考模式產生深遠的影響。

鬧鬼嗎?試試用人類學來看:專訪李安如談《女工之死》

專訪 | by 阿潑 | 2025-07-31

人類學家李安如年中出版《女工之死》一書,以「鬧鬼」現象揭示工業時代的空間記憶與性別政治。李安如指出漢人文化中未婚女性無法歸家的困境,以及家屬透過「裝金身」轉化逝者為神明的文化韌性,均反映出女工在父系結構下的次等地位與能動性。李安如表示,「鬧鬼」是一種隱喻,用來反映一種令人不安、遭到隱埋的歷史。

來吧,來認識「周遭」: 牛津非常短講套書《二十一世紀的環境課》

書序 | by 洪廣冀 | 2025-07-14

洪廣冀為牛津非常短講套書《21世紀的環境課》撰寫總引言,認為書作以簡潔而深入的方式,探討環境的多面向議題,從自然生態到人類文明,揭示「環境」從背景概念演變為與生命緊密相連的「周遭」的歷史脈絡。不僅提供入門知識,書作更能啟發讀者反思環境與人類的共生關係,思考如何面對當代環境挑戰,珍惜與其相依的親密聯繫。

科幻小說

散文 | by 無鋒 | 2025-06-20

無峰傳來散文,書寫一個單性生殖的文明中,小棕人帶著好奇與渴望,嚮往加入外太空探索的熱潮。然而,母親分享 「纖維人」 的故事希望打消小棕人參與外太空探索。「纖維人」作息規律,且十分崇拜一個會發光的矩形物體。有的纖維人隨意浪費資源,有的則相聚嚴肅討論節省資源來拯救他們的星球,他們的一舉一動都相當神秘詭異。

回憶的內在意識

散文 | by 黎喜 | 2025-06-18

黎喜傳來散文,認為「現象學」是傷心哲學,為解構回憶的存續。他指出回憶是無可避免,記憶即便被過去埋藏,還是會被現在觸發,但經歷都引發不一樣的體會。忘卻過去或許是解脫回憶的出路,但正如過去無法抹滅,回憶亦難以忘記。而回憶的誕生來源於人對事物產生認知,命名即是認知的開端,從而留下逝去而又無法擺脫的回憶。

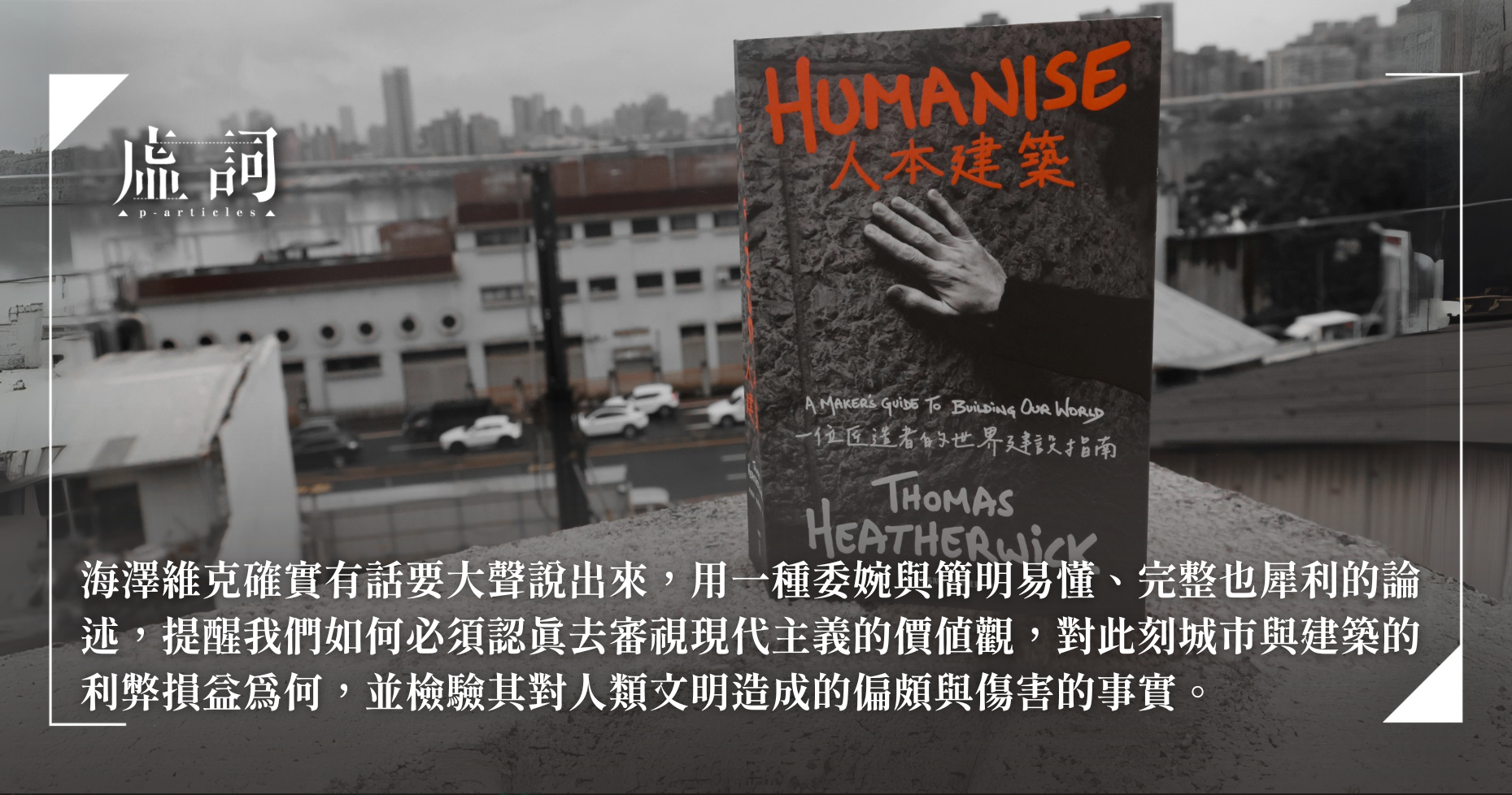

建築可以寫信給路人嗎?讀《人本建築》

書評 | by 阮慶岳 | 2025-05-19

台灣小說家兼建築師阮慶岳認為托瑪斯.海澤維克(Thomas Heatherwick)的《人本建築》是對現代建築提出深刻批判的宣言,書中尖銳指出當代建築師的角色轉變、現代建築的單調冷漠,以及建築淪為利潤導向商品的現狀,以挑戰百餘年來現代建築的走向與價值觀,提醒我們應更認真審視現今被神化的現代主義觀值觀,如何對城市、建築、人類文明造成傷害。

美國作家協會推出「Human Authored」 獨有設計標誌 助讀者分辨作品是AI還是人類創作

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-11

人工智能(AI)科技發展一日千里,不少作家或素人都會利用AI協助自己創作作品,並刊登至不同平台,使讀者難以分辨作品是由真人撰寫還是AI生成。為協助讀者有效區分,美國規模最大的作者機構——美國作家協會(The Authors Guild)推出全球首個官方認證系統「Human Authored」,讀者只需透過平台進行查詢,便能確認作品是否由人類創作。

AI打敗艾略特? 美國研究顯示讀者無法分辨詩歌作者是AI還是人類

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-12

隨著人工智慧技術的光速發展,AI 產生的影像與創作已逐漸達到與人類作品難以區分的境地。去年11月,由美國匹茲堡大學科學史與科學哲學系教授 Edouard Machery領導的研究團隊發表論文:研究顯示AI生成的詩歌在多數評分標準上超越艾略特、莎士比亞等不朽詩人。這不僅挑戰了我們對藝術創作的傳統認知,也引發了對創作本質的哲學性思考。

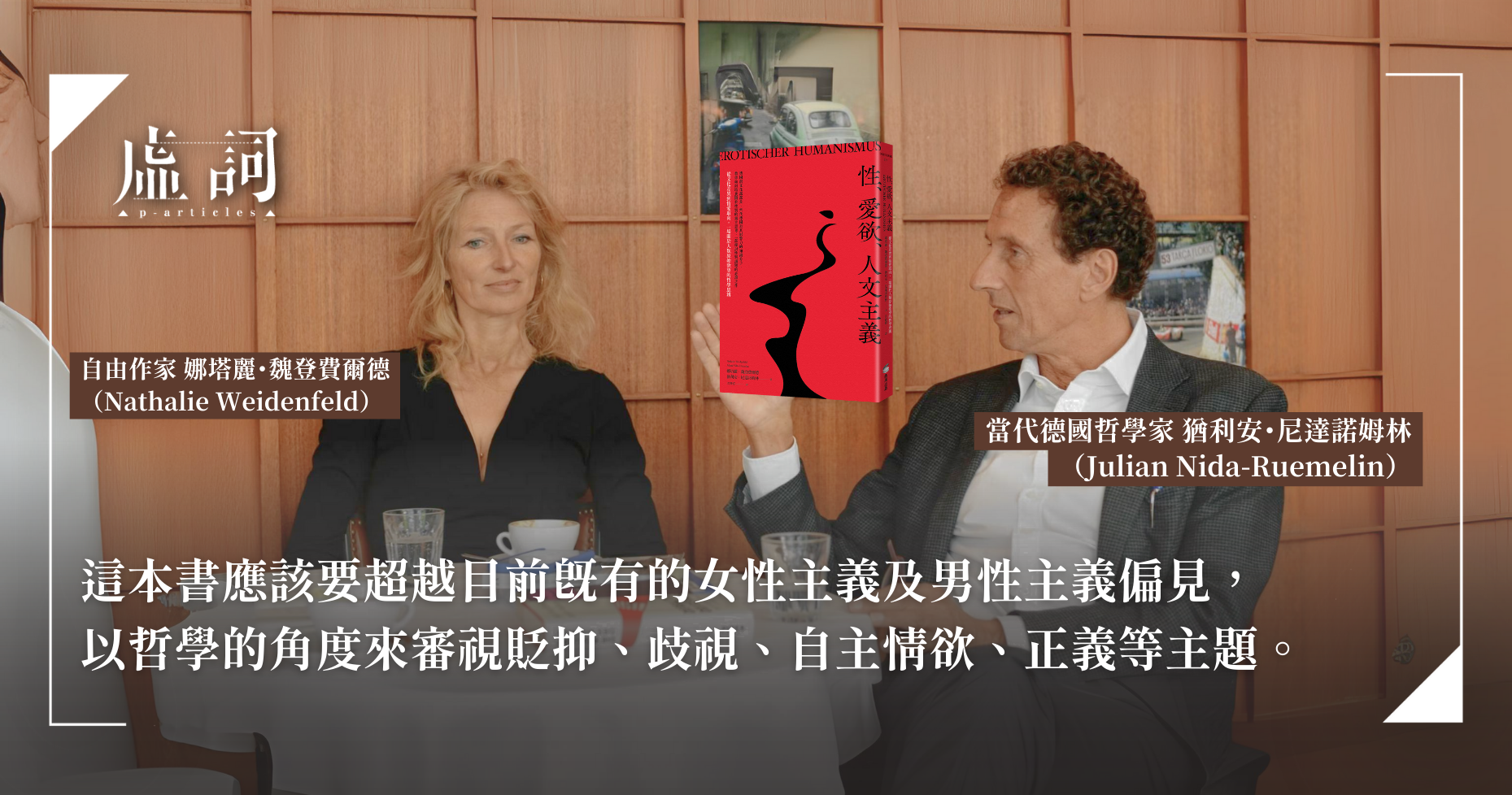

【新書】《性、愛欲、人文主義 :從文化差異到情愛取向,一場關於人類原始慾望的哲學思辨》前言

書序 | by 猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)、娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld) | 2024-06-03

當代德國哲學家猶利安・尼達諾姆林(Julian Nida-Ruemelin)聯同自由作家娜塔麗・魏登費爾德(Nathalie Weidenfeld)出版《性、愛欲、人文主義 :從文化差異到情愛取向,一場關於人類原始慾望的哲學思辨》,以「愛欲的人文主義」(Erotischen Humanismus)為基本立場,探討了15個兩性主題,例如性別正義、色情片、藝術裡的色情、街頭性騷擾等問題,亦輔引自文學、電影橋段、電視影集或個人經驗,找出個人自主與社會規範間的平衡點,並對女性主義及性別正義的樣貌,進行全新的闡釋。

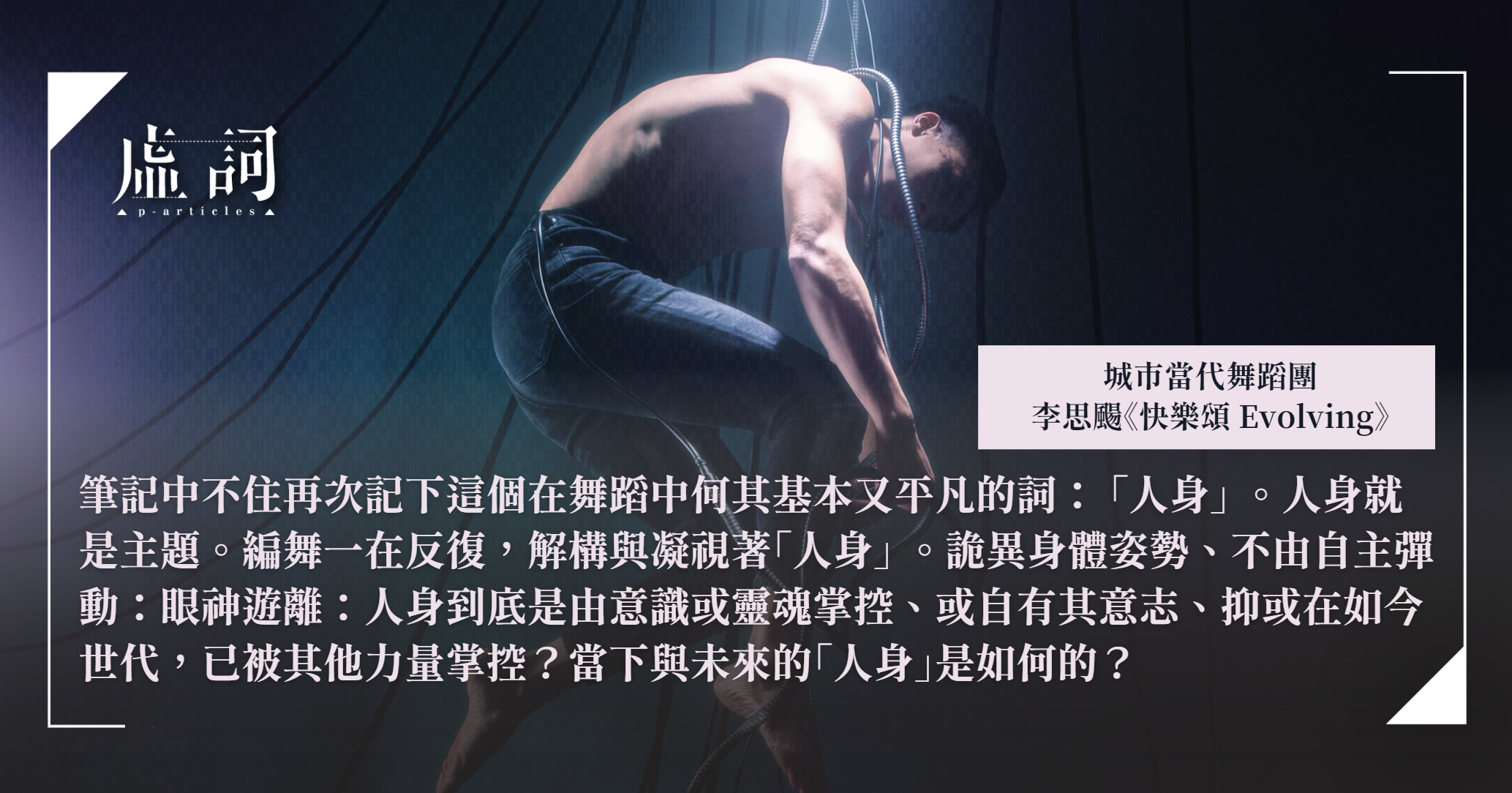

後人類人身頌曲——李思颺《快樂頌 Evolving》

藝評 | by 陳冠而 | 2024-05-09

城市當代舞蹈團剛於上月發布以「禾火 45 °C」(An Ardent °Fall) 為主題的一連串舞季及誌慶節目,其中《快樂頌 Evolving》將作為舞季揭開序幕,由中生代編舞李思颺 (Justyne) 沿用其獨有的當代舞蹈語彙作為嚮導,邀請觀眾進入編程世界探究快樂所在。陳冠而先行觀演排練,認為《快樂頌》數年前作品中已使用,今次延續探索,但有趣的是,李思颺自經典古典元素擷取靈感,但她的編舞語彙與及目光卻是當代的,加上第九交響曲的恢宏,可見她企圖以更悠長的視角鳥瞰人類的演化,與及當刻眼下的局面。

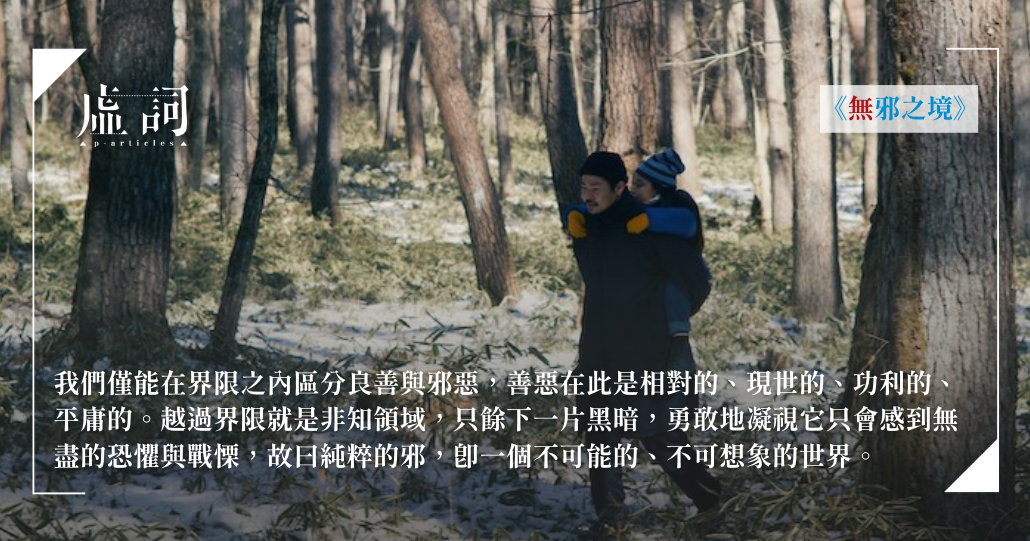

論《無邪之境》——論人類命運:原初、辯證與辯證的終結

影評 | by 海鹽 | 2024-02-01

濱口龍介在《無邪之境》之中建構出一個靜態的場域──原初自然,對於我們這些「現代人」,一切都是神祕而陌生。海鹽分析電影裡的原初世界和資本世界,是如何構成辯證關係,並點出當中暴力的隱蔽之處,而最後資本世界的人類作為獻祭,意味著辯證運動的終結,善惡的劃分消失了,自然世界復歸平靜、神聖與潔淨。

穿越時空的奇幻旅程 探尋亙古不變人類慾望——「江康泉:戰國龐克」 大館展覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-14

中國傳奇詩人屈原投汨羅江自盡的故事家傳戶曉,其不朽的風骨與浪漫的詩句至今仍為人所傳頌。假如屈原在死後二千年輪迴再生,在長生不老的秦始皇統治下的獨裁暴政中重獲新生,由汨羅江一下子被投擲到賽博龐克(cyberpunk)的香港之中,他會發生一段怎樣的故事?動畫導演兼視覺藝術家江康泉(江記)在大館舉辦的個人展覽「江康泉:戰國龐克」,從奇幻的想像出發,結合歷史與科幻,糅合了動畫、聲音、霓虹燈等多種元素,發掘歷史的可能性,探索人類自古至今的核心慾望,叩問科技、歷史與人類慾望間千絲萬縷的關係。

【懶人包整理】聊天機械人ChatGPT全球爆紅 AI寫作能否取代人類原創再掀熱議

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-02-16

自從OpenAI的聊天機械人ChatGPT橫空出世,短短兩個多月已吸引全球逾億人使用,不少用家亦嘗試利用AI系統寫詩寫小說、撰寫電影劇本與學術論文等,在社會掀起一片熱潮的同時,也令大眾再次關注AI寫作是否能夠取代人類的原創性,以至人工智能將為人類帶來怎樣的影響與衝擊。

【文藝Follow Me】「後人類敘事:以科學巫術之名」展覽 探索邊界中模糊的可能性

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2022-08-13

在古斯拉夫的神話中,太陽神有一個女兒叫Zorya,代表黎明女神。關於Zorya的故事在烏克蘭、波蘭、斯洛維尼亞、俄羅斯等地因應各地文化被描繪成不同故事版本。她有時是一個人,有時是兩姊妹、三姊妹,各自代表著天上不同時候的光:黎明時她是「晨星」(Zorya Utrennyaya),黃昏時她是晚星(Zorya Vechernyaya),午夜時她就是午夜(Zorya Polunochnaya)。

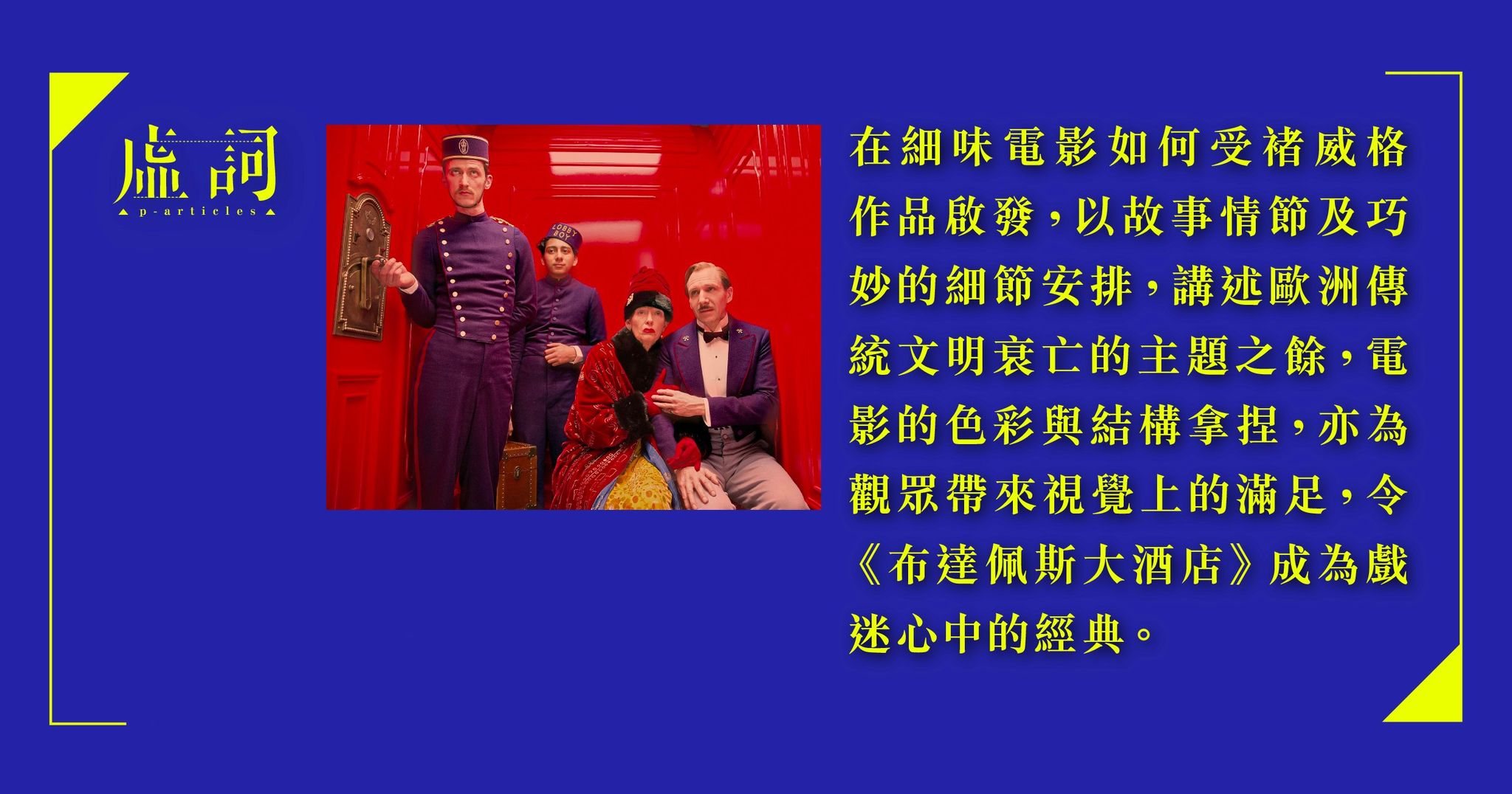

《人類群星閃耀時:電影中的褚威格世界》——亂世中的放逐,見證美好時代告終

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-07-13

奧地利作家褚威格善於閲讀人性錯綜複雜的激情與慾望,歷年來也有不少電影改編或啟發自他的作品,適逢今年褚威格逝世八十周年, 香港藝術中心與香港歌德學院合辦《人類群星閃耀時:電影中的褚威格世界 》,精選幾部與其相關的電影進行放映,更邀得《布達佩斯大酒店》視覺特效師擔任座談嘉賓,從箇中美學探究此片的核心靈魂褚威格,如何為電影帶來深遠影響。

專訪賴燕婷、梁騫仁、江逸天:我們與後人類的距離

專訪 | by 瀧澤勳 | 2022-06-23

本地藝團「前半生藝術概念有限公司」的概念音樂會《後人類景觀》,靈感來自董啟章的《後人間喜劇》,邀得本地作曲家梁騫仁及音樂人江逸天合作,糅合極簡主義音樂,以及一系列效果攝影和錄像,編織未來城市的聲音和畫面,牽引觀眾遊進異想世界。

自由空間音樂會《午後看海》:所有人類都是海的囚徒

劇評 | by 吳騫桐 | 2022-06-07

混揉文學與音樂的跨界演出《午後看海》放置在城市邊陲的海堤地帶。夜間跋涉,下車走一段長長的路,已讓人有種全黑潛游的錯覺。《午後看海》場刊小誌內的七篇散文,如同散文集《回家》的後續。策劃演出的音樂人江逸天說,這次合作始於兩年前閱讀了《回家》。我很好奇人們從作家投映自身的文字裏,終究看到怎樣一面倒映自己的內部海域。能借取別人的骨架來繫住漂流的心靈嗎?他們是安坐於船上的過客,划撥浪尖的泅水者,還是水下很深很深的失溺遊魂?

【已讀不回 S2 #16】梁榮武:人類細自然大!Janine Benyus《Biomimicry: Innovation Inspired By Nature》

已讀不回 | by 梁榮武 | 2022-05-19

人類通過仿生學(Biomimicry)系統化學習及模仿生物結構和大自然運作原理,以研製新技術及改善現有科技,今集前天文台助理台長梁榮武講Janine Benyus《Biomimicry – Innovation Inspired by Nature》,看看我們可以為地球做些甚麼!

烏克蘭危機與人類歷史的方向

時評 | by 哈拉瑞(Yuval Noah Harari)/李敬恒譯 | 2022-03-17

著名歷史學家哈拉瑞早前撰文評論烏克蘭危機,認為其核心是關乎歷史與人類本質的一個基本問題:改變是否可能?儘管有過難以忍受的歷史,烏克蘭人還是建立了一個民主體制,一切都取決於人類的選擇。李敬恒將全篇文章予以翻譯,讓更多華文讀者能更深入了解哈拉瑞的觀點。

「本土」不復存在,人類主宰自然——評拉圖《著陸何處》

書評 | by 彭礪青 | 2022-01-19

法國哲學家暨科學人類學家拉圖的近作《著陸何處》,主要針對特朗普退出氣候體制的決定,抨擊這種不負責任、只顧躲在牆內幻想自己偉大起來的態度,彭礪青這篇書評認為,比起各種政治意識形態的針鋒相對,拉圖希望人類打開腦袋的窗口,終止批判。

人類學的滋味:讀《人類學好野——關於人類的,我都想學》

書評 | by K.L Pang | 2021-07-26

學院知識走入民間,是出版產業的一大趨勢。在台灣,人類學已成為出版新寵,近來香港亦趕上台灣的潮流,出版了第一本面向大眾的人類學讀物,由中文大學人類學系學者合撰的《人類學好野——關於人類的,我都想學》。K.L Pang形容,書中涉及的主體廣泛,讀者能感受到人類學作為知識生產的洞見和旨趣。