SEARCH RESULTS FOR "創造"

東亞文藝之沈痾:超越人性的遲疑

其他 | by 盤柳儂 | 2025-10-22

盤柳儂傳來評論性散文,認為無論日本、韓國或中國等東亞文藝的作品,皆擅長細膩捕捉情感與社會困局,體現現實主義精神,卻鮮少超越人性,繼而陷入道德與倫理的封閉循環。盤柳儂引用尼采的「超人」理念,批判以「情理」取代「真理」的文化氣候,呼籲藝術家擺脫人性桎梏,追求更高的審美與創造力。

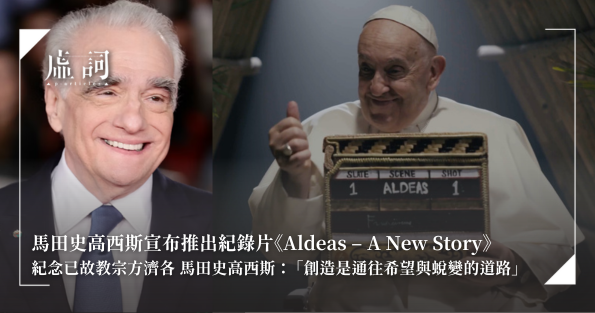

馬田史高西斯宣布推出紀錄片《Aldeas – A New Story》 紀念已故教宗方濟各 馬田史高西斯: 「創造是通往希望與蛻變的道路」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-08

國際知名導演馬田史高西斯近日宣布,將製作紀錄片《Aldeas – A New Story》以紀念已故教宗方濟各。紀錄片將會聚焦於教宗於2013年創立的國際非牟利組織Scholas Occurrentes最新的「Aldeas」電影計畫,捕捉當地青年參與計畫的創作電影歷程。其中《Aldeas – A New Story》亦收錄了教宗最後一次鏡頭前珍貴訪談,以及與馬田史高西斯的對話內容。

《命運》交響曲

小說 | by 盧頌熹 | 2025-02-21

從前,中文大學有一個關於未圓湖的傳說:只要於未圓湖面跳下去,就可以瞬間轉移至香港大學。大家一直對此半信半疑,直到⋯⋯盧頌熹與允行遇見未圓湖的湖中女神並給予三個願望。許了前兩個願望後,盧頌熹明白未圓湖女神在曲解我的願望,無論我怎樣許願,她都有方法曲解我,繼而哀愁萬分。直至他突然頓悟以創造自己的命運,成功扭轉局面⋯⋯

《康德政治哲學講座》專文推薦 鄂蘭對康德美學的創造性轉化

其他 | by 葉浩 | 2025-02-17

本書始於《心智生命》下卷的附錄。鄂蘭在完成以「思考」(thinking)為主題的上卷之後,計畫於下卷處理「意志」(willing)和「判斷」(judging)這兩種心智能力,但最後決定讓後者單獨成冊,惟她在尚未進入正文之前即心臟病發離世,僅留下了兩段引文作為開端。因為鄂蘭此前曾在社會研究新學院(New School for Social Research)開過一門「康德政治哲學」課程且聚焦於判斷,該書編輯瑪麗.麥卡錫(Mary McCarthy)擷取了該課程的部分講稿作為附錄,讓不熟悉鄂蘭在其他著作如何談論判斷的讀者能對她可能如何撰寫該議題有初步的概念。《康德政治哲學講座》則是加拿大政治哲學學者羅納德.拜納(Ronald Beiner)在力排眾議之下,從鄂蘭的講稿及學生課堂筆記所編輯而成。職是之故,這並非一本論證嚴謹的著作,而是一份頗能反映鄂蘭授課時偶有頓挫又靈光乍現的講稿。

知名科幻小說家Ted Chiang論證「AI無法創造藝術」 ——因我們堅持述說自身歷史,故事才不會成為重複產物 同場加映卡爾維諾

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-20

Ted Chiang在《The New Yorker》上論證AI無法創造藝術,因為藝術是選擇的過程,涉及創作者的獨特歷史經驗。他指出,AI生成內容基於大數據,缺乏選擇的過程,且試圖消除創作中的乏味辛勞。這導致生成內容去人性化,降低人們對文本的期望。意大利作家卡爾維諾則認為,文學需要具體的歷史個體來產生詩意,而AI的創作無法真正體現這一點。透過 Ted Chiang的觀點,我們反思未來人類與AI的對話權——因我們堅持述說自身歷史,故事才不會成為重複產物。

《時間也許從不站在我們這邊》獲頒台灣「金鼎獎」 鍾耀華:我們真誠創造,我們始終自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-11-07

由台灣文化部主辦的「第46屆金鼎獎」,日前(3/11)舉行頒獎典禮,傘運學生代表、前學聯常務秘書鍾耀華的文集《時間也許從不站在我們這邊》,與另外三本文學作品,包括甘耀明《成為真正的人》、唐福睿《八尺門的辯護人》與胡長松《幻影號的奇航》,獲頒「文學圖書獎」。對於獲獎,鍾耀華亦有在社交平台發表得獎感言,談及寫作對他的意義,並借用書名勉勵各位,「所謂命定是自己的選擇,我們真誠創造,我們始終自由」。

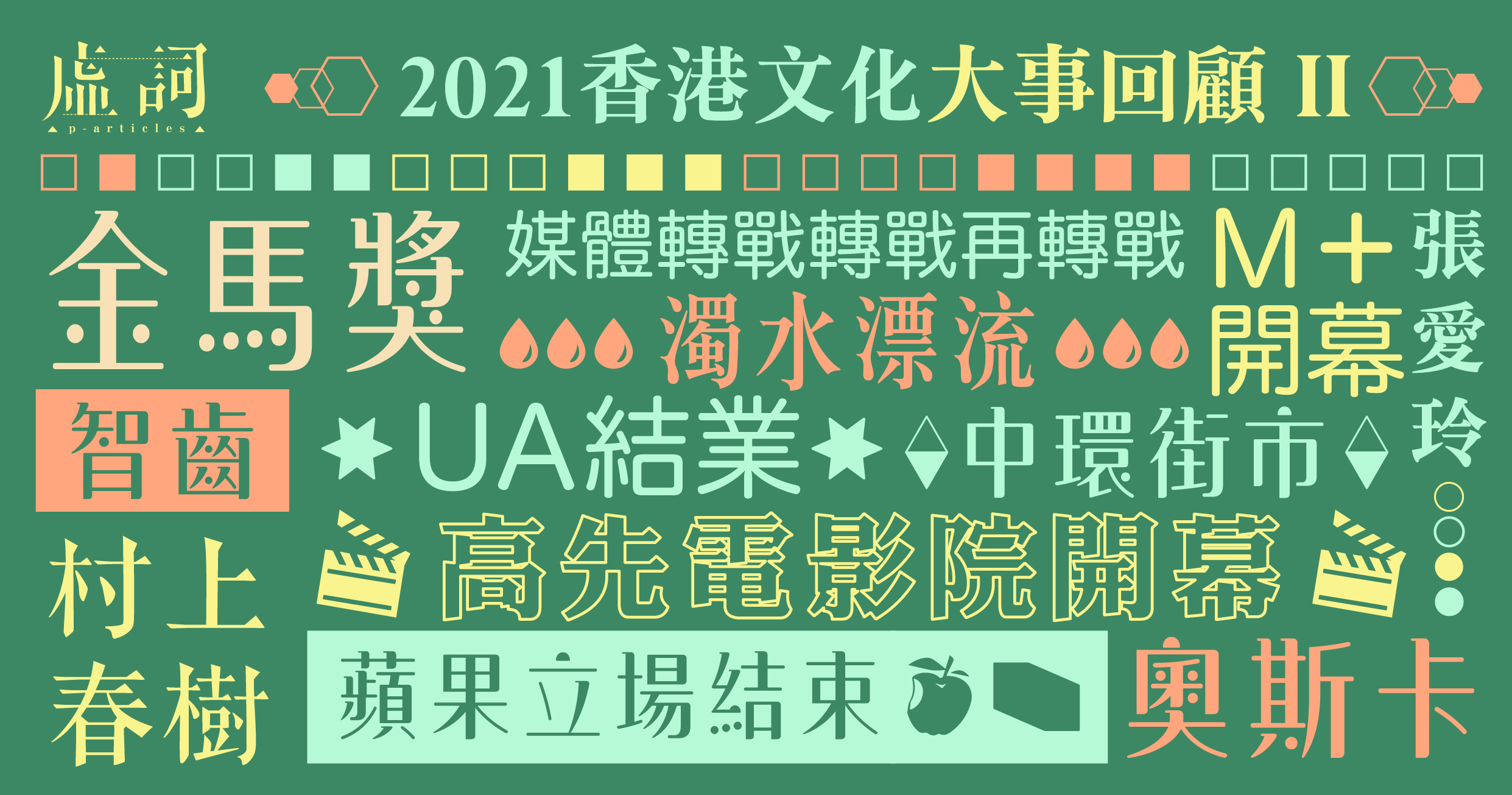

【2021.回顧】掙扎中創造:2021香港文化大事回顧 II

現象 | by 虛詞編輯部 | 2022-01-02

繼「2021文化大事回顧I」之後,第二部分更能看出文化各界在疫情與各種限制下掙扎求存,發光發熱的表現。文化在於創造,讓我們檢視2021的努力,讓2022不會空白。