SEARCH RESULTS FOR "南音"

【新書】《香港非物質文化遺產系列:南音》阮兆輝序

書序 | by 阮兆輝 | 2025-04-28

南音作為一種以廣州話表演的傳統說唱音樂,為廣東地區重要的歌謠,承載著近二百多年來的歷史與文化。近日,匯智出版社出版新書《香港非物質文化遺產系列:南音》,編者之一的阮兆輝在序中表示廣東南音是一種獨特的歌謠體說唱藝術,與福建南音的曲牌體截然不同。然而,南音被視為廣東地道產物,其源頭卻莫衷一是,缺乏明確文獻記載,因此阮兆輝期望藉由此書成為了解這一門藝術,也為後來研究者點亮一枝火把,照着混淆不清的前路。

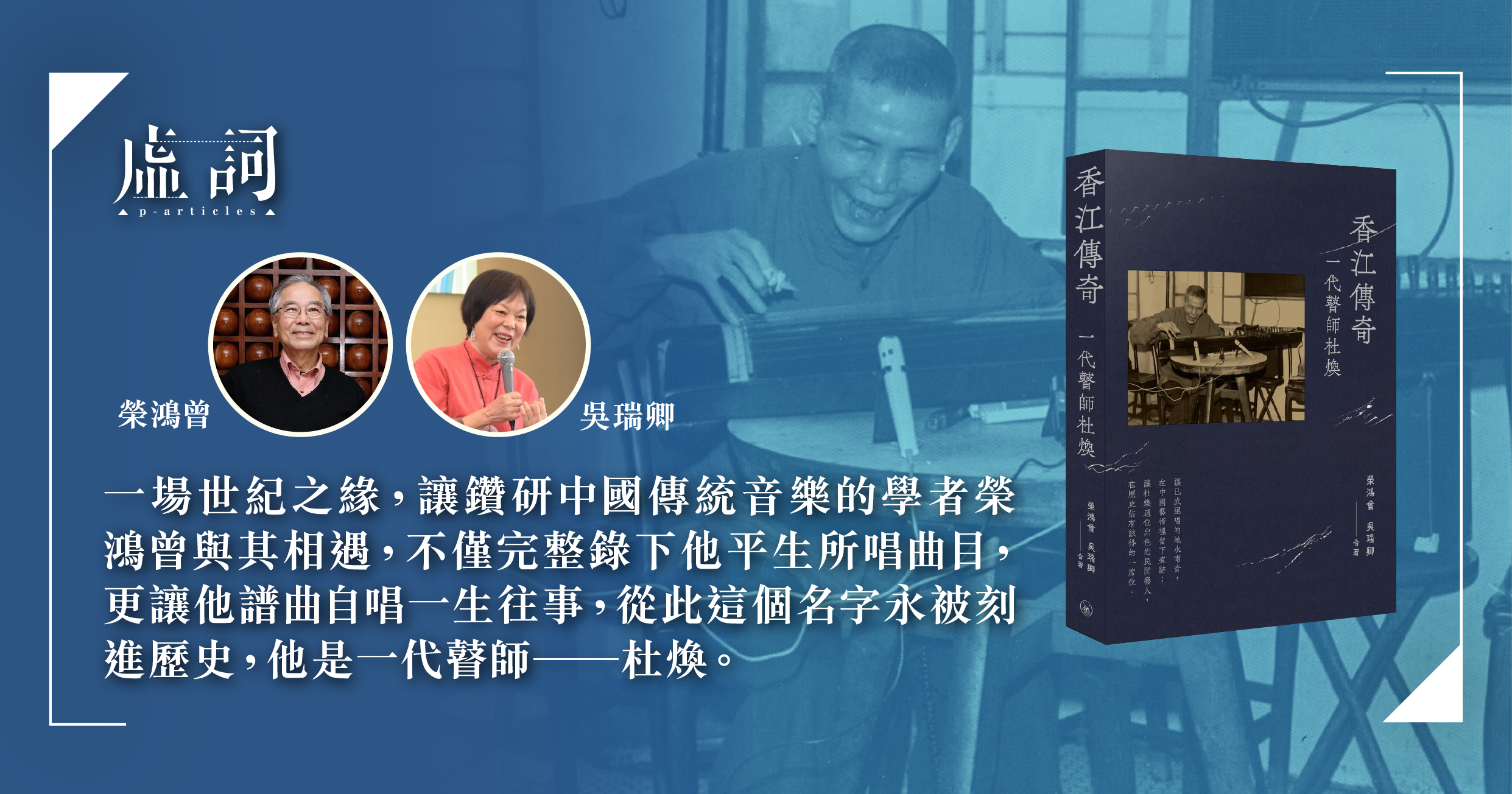

【新書】《香江傳奇——一代瞽師杜煥》序——杜煥.南音.榮鴻曾.吳瑞卿.古箏

書序 | by 冼玉儀 | 2023-08-16

從研究香港史的角度看,我認為杜煥的南音對香港文化具獨特的意義。2000年代初,榮鴻曾送了他製作的《失明人杜煥憶往》光碟給我,是杜煥憶述自己生平的歌曲——是他的回憶錄!我感到很震撼。除了動人的曲詞外,它還是一套很有研究價值的原始資料,勾畫出香港不同時代的社會面目,他以第一身的經歷唱出來,十分真實,也十分真摯。最令我佩服的是一個失明人,怎麼能「寫」出這樣的歌詞來?普通人要寫一篇這樣又長又有條理,內容充實豐富的「文章」也不容易!而杜煥唱出來的時候,有板有眼,一字不漏。對我來說,這個無法先把歌詞用筆墨寫出來的作詞人,竟能完成這神奇的創作工程,簡直是不可思議,教我怎不五體投地?