SEARCH RESULTS FOR "想像"

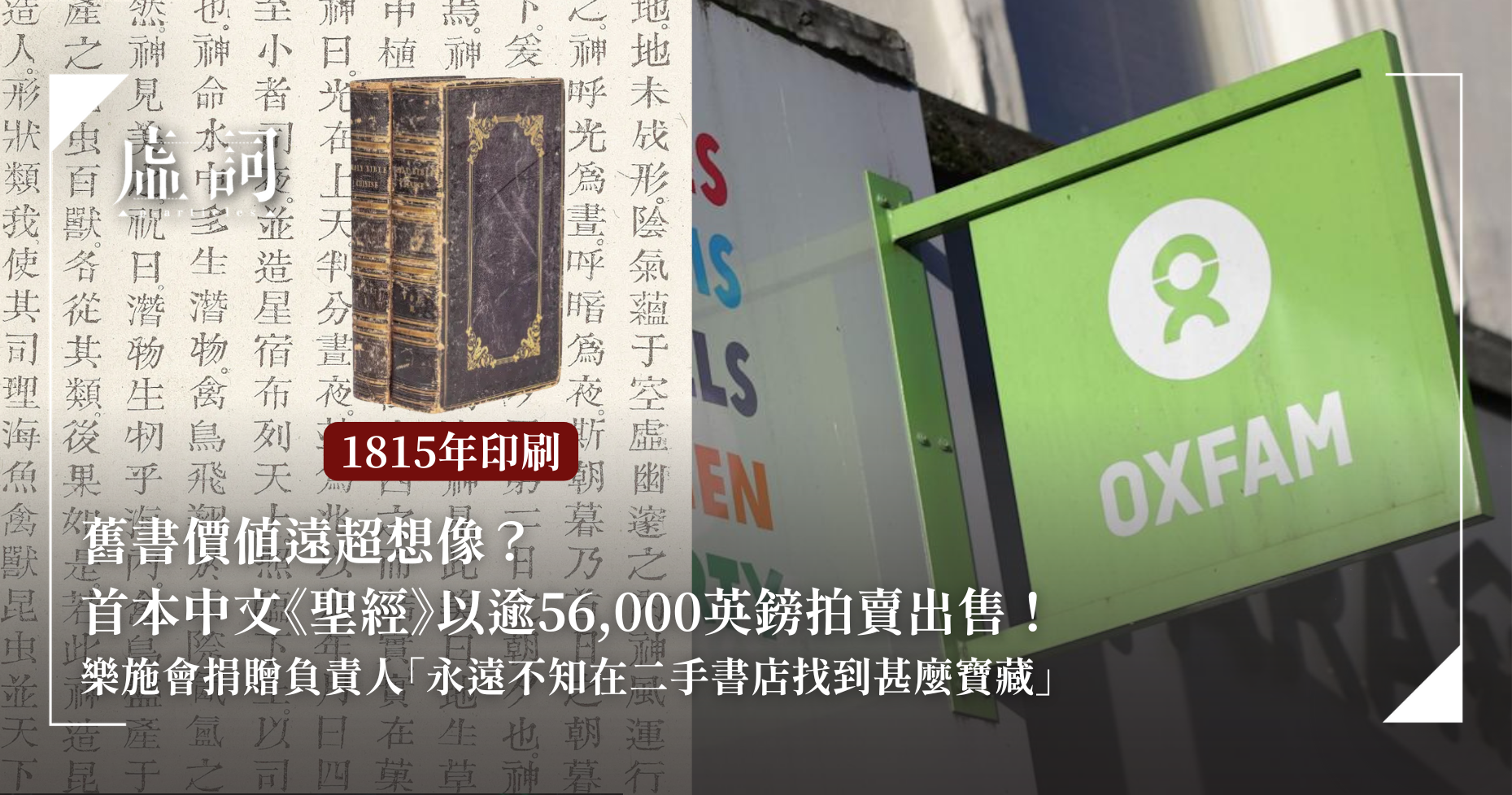

舊書價值遠超想像?首本中文聖經以逾56,000英鎊出售!樂施會捐贈負責人「永遠不知在二手書店找到甚麼寶藏」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-03

在英國拍賣會上,一本中文版本的《聖經》以驚人的56,000英鎊(約56萬港元)成交,震驚在場的所有人。這本聖經不僅是歷史上第一本用中文書寫的聖經,其印刷時間可追溯至1815年左右。這本中文聖經為捐贈給樂施會各地區商店的23本珍貴書籍之一,並在於3月10日至20日在知名拍賣行Bonhams連同其他書籍一同進行拍賣,最後拍賣會共為樂施會籌得超過105,000英鎊的善款。

美國作家協會推出「Human Authored」 獨有設計標誌 助讀者分辨作品是AI還是人類創作

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-11

人工智能(AI)科技發展一日千里,不少作家或素人都會利用AI協助自己創作作品,並刊登至不同平台,使讀者難以分辨作品是由真人撰寫還是AI生成。為協助讀者有效區分,美國規模最大的作者機構——美國作家協會(The Authors Guild)推出全球首個官方認證系統「Human Authored」,讀者只需透過平台進行查詢,便能確認作品是否由人類創作。

台灣文化部刪文化部預算惹爭議 台作家楊宗翰:望事件能刺激到台灣人對文化治理的想像

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-28

在2025年台灣中央政府總預算中,原本結予文化部的金額為290億元(新台幣),但被在野黨大幅刪減預算,共被刪除11億元(新台幣)及凍結34億元(新台幣),新聞媒體公視及中央社、鼓勵台灣視覺藝術產業的「黑潮計畫」、機構如文資局、國美館、臺文館等以及各種資助計劃均受影響。文化部部長李遠對此發表評論,指多項刪減理由「不合理」,形容舉動「展現出對文化部所有努力的否定,以及對文化工作者的不尊重」。

繼莫扎特弦樂三重奏之後 蕭邦出 「新」 的圓舞曲? 朗朗: 「這不是蕭邦最複雜的音樂,卻是你能想像的最純正蕭邦風格之一。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-04

繼上月莫扎特推出「新曲」弦樂三重奏後,最近古典音樂界又有大師發佈新曲。根據《紐約時報》報導,紐約摩根圖書館與博物館(The Morgan Library & Museum)於館藏約索引卡大小紙片中,找到蕭邦未發布圓舞曲(Waltz)作品。手稿由館長羅賓遜・麥克萊倫(Robinson McClellan)所發現。經博物館以及外部專家的紙張與墨水鑒定,以及手稿筆跡以及音樂風格分析後,被認為是蕭邦尚未被發現的圓舞曲作品,手稿的創作年份約在1830年至1835年之間,當時蕭邦只有約20多歲。摩根圖書館與博物館認為,手稿如此之小,可能意味著它本來是作為一份禮物,因此也沒被特別注意。此外,樂譜於2019年進入摩根圖書館與博物館收藏,由於新冠疫情等因素,這批收藏在5年內一直未經整理。

《汪汪夢裡人》:你是我想像的假幻

影評 | by 吳騫桐 | 2024-08-14

吳騫桐從《汪汪夢裡人》的原著漫畫作對讀,發現電影導演帕布貝加(Pablo Berger)和原著作者莎拉華倫(Sara Varon)皆從片段的個人經歷中想像紐約街頭和大都會景觀。媒介一定影響改編,填塞電影佈景的過千名配角供讀者自由穿過、想像,拓墾了主線籬外的敘述空間,而吳騫桐認為動畫的疤痕深了許多,導演把或友情或愛情的「關係」扻爛得徹徹底底。相比繪本,夢與現實的界線在動畫中更顯模糊,吳騫桐覺得「夢」作為內在世界的某種真實,或就是「人與人關係」的終極呈現,你是我想像的假幻,所以那些逝去的是否真的存在、回憶是否虛構、September的承諾有無兌現,也罷,現實不留痕。

【無形・文學館在他方】文學館當刻:實現、想像、時間線

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-26

因著早前「香港文學館鬧雙胞的爭議」,《無形》特別整理出一條由2004年至2023年9月的「爭取文學館的平行時間線」,當中整理了有關潘耀明談及「香港文學館」的詳情,以及過往文化界認識對文學館的想像和倡議。

已讀即回:不信則無!信則有Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-11-26

又嚟到月尾,今次 Book Channel Live 以想像為題,請到劉學成同埋黃詠詩,講下創作心得,又講下文藝界撞鬼事件!!!!!!!!

【已讀不回 S2 #36】麗英|乘着風傾聽誰故事:雪乃紗衣《彩雲國物語》

已讀不回 | by 麗英 | 2022-11-20

雖然麗英而家已經成為一位演員、歌手,但係佢並冇忘記到身為一位腐女嘅初心!今集已讀不回Book Channel,聽佢介紹《彩雲國物語》!

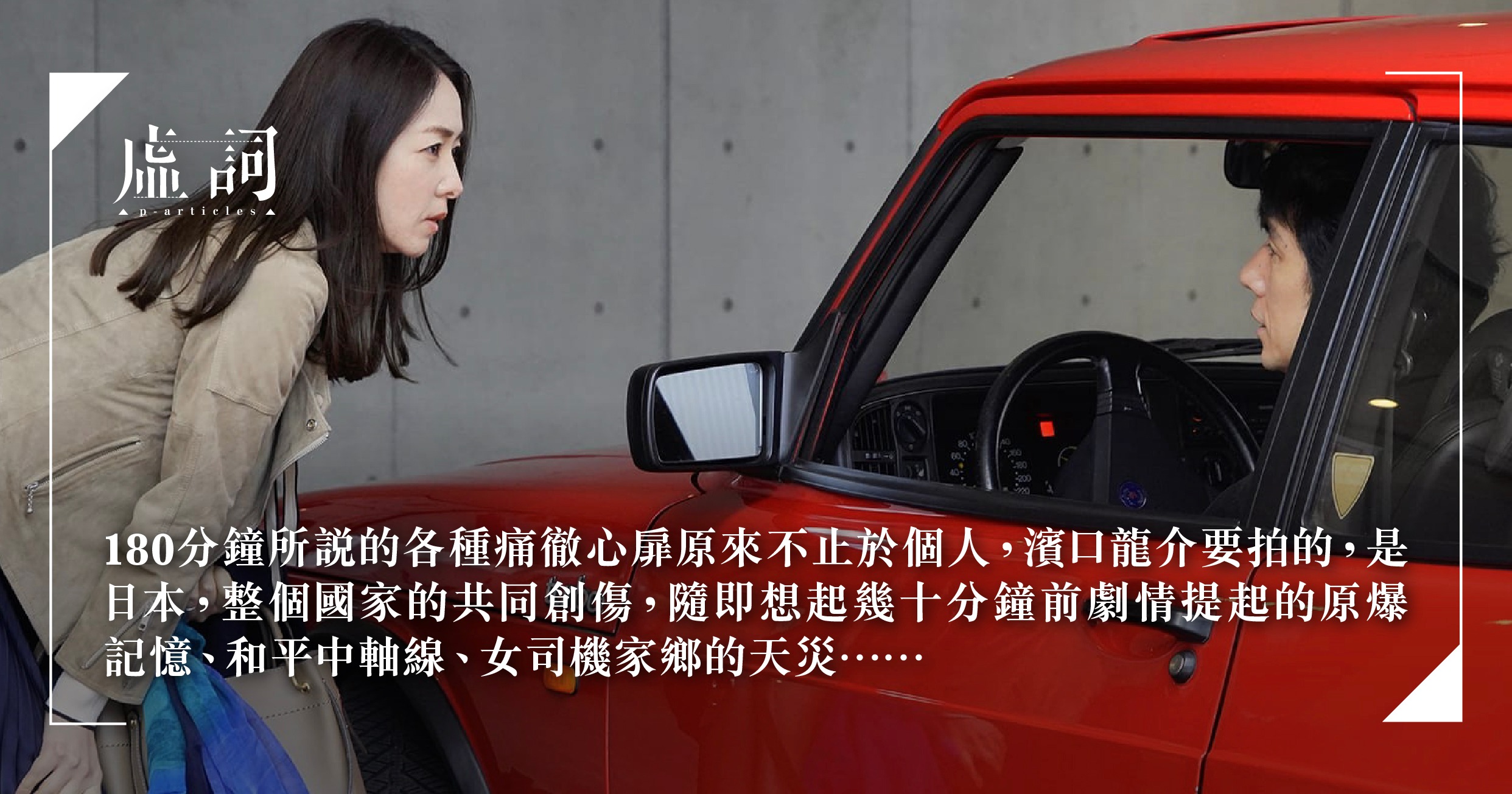

《Drive My Car》:不偶然的想像

影評 | by 孔嘉琪 | 2022-03-29

孔嘉琪形容,濱口龍介的《Drive My Car》是一套讓人找線索找得很過癮的電影。三小時的電影,看到最後一場戲才當頭棒喝。女司機拿著一大袋剛從超市買的東西,在個偌大的露天停車場走回自己的車位。電影鏡頭遠鏡拍著女司機走過一輛又一輛泊在停車場的車,白色,白色,白色,雖然是刻意裝作自然的錯落泊位和吉位,但當女司機走到自己的紅色SAAB時,「萬白叢中一點紅」,那是什麼?日本國旗。

粵語雅俗與巿佔率——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(三)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

延續前兩篇「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」的對談紀錄,在這篇學術會議整理稿,幾位粵語文學的創作者與研究者,繼續分享他們對「粵語文學」的觀點,並回應參加者的各個提問,共同討論現在發生的粵語運動。

粵語的多元與歷史——「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(二)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議的第二篇整理稿,李薇婷、鄧小樺、關煜星等發言者,繼續探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界。

粵語寫作的各種實驗—— 「傳承?建構?想像?粵語文學在香港」對談整理(一)

報導 | by 國立中山大學臺港國際研究中心 | 2021-12-03

為探討「粵語文學」及「香港文學」的定義,以及其知識範疇的邊界,國立中山大學臺港國際研究中心早前邀請幾位粵語文學的創作者與研究者,共同分享他們對「粵語文學」的觀點,此學術會議之整理稿,將分三篇於《虛詞》發布,第一篇的發言者包括梁栢堅、關煜星、邢影、洛琳。

【已讀不回#45】盧鎮業:用想像力顛覆世界:寺山修司《扔掉書本上街去》

已讀不回 | by 盧鎮業 | 2021-05-07

寺山修司,一位行前左咗半個世紀Slash,做過詩人、劇場人、導演,主要嘅職責就係顛覆傳統,挑戰禁忌。喺佢呢本隨筆集《扔掉書本上街去》中,處處展現出佢瘋癲嘅人生觀,想知呢位怪才點解會成為咁多大師嘅偶像,記得唔好錯過今集「已讀不回Book Channel」啦!

大時代裡,微小的歌:何韻詩〈我總是想像你離開後的日子〉

其他 | by 陳芷盈 | 2021-09-24

「作為歌手,我們並不一定要一面倒地做一些沉重的歌,作為創作人,我們更應提醒大家,我們其實有權利去專注微細的事情。」所以她的選擇是,「把最無垢的那個自己拉出來,做自己需要做、也是本身被賦予的事」,在逆境之中,推出了這首溫柔的歌。