SEARCH RESULTS FOR "新詩"

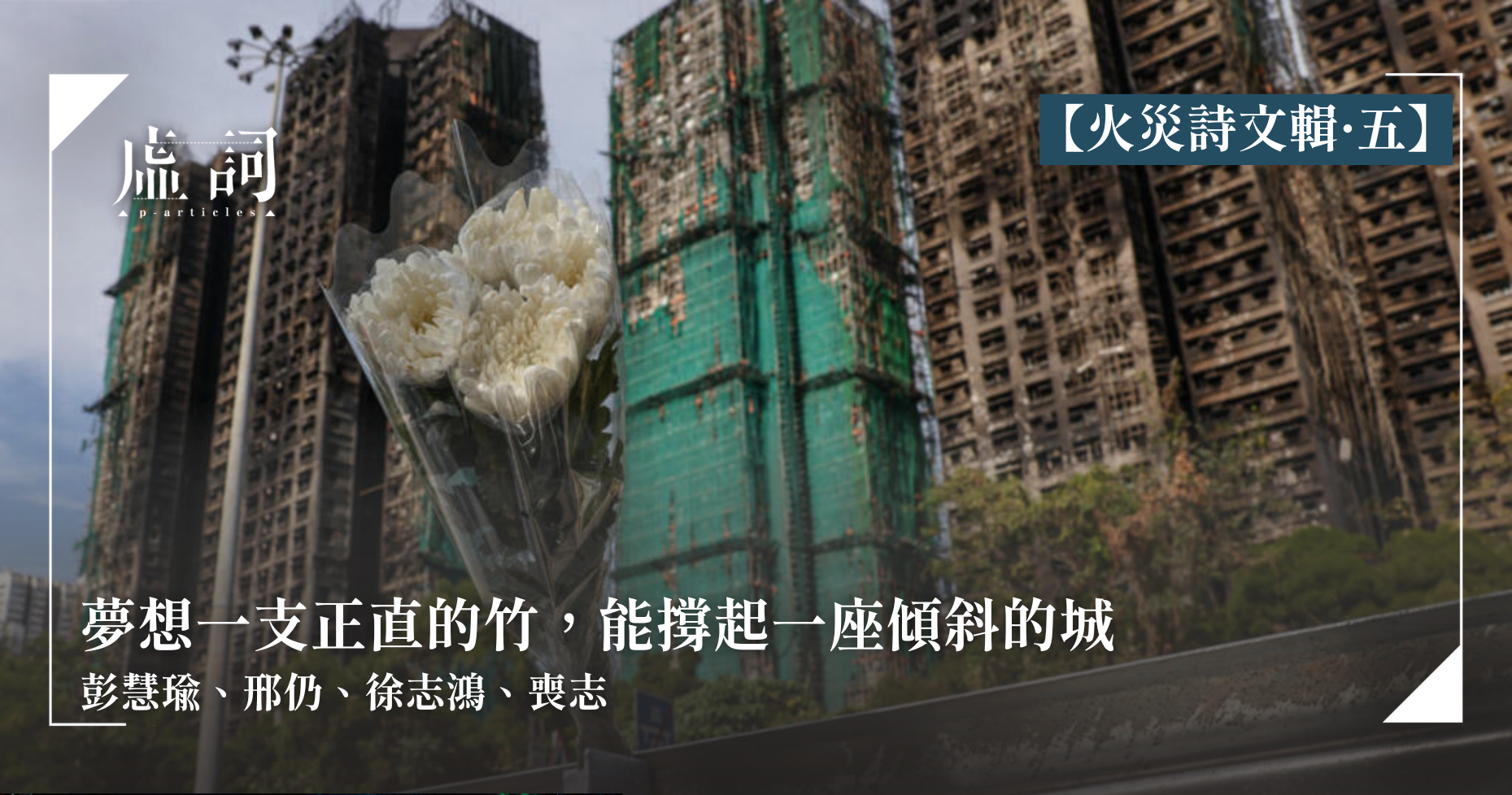

【火災詩文輯·五】夢想一支正直的竹,能撐起一座傾斜的城

詩歌 | by 彭慧瑜, 邢仍, 徐志鴻, 喪志 | 2026-01-22

大埔宏福苑大火發生迄今近兩個月,時光或許能沖淡表面的傷痛,卻難以撫平心靈深處的創痕。彭慧瑜、邢仍、徐志鴻以詩為祭,喪志則以散文為誌,四位作者藉由文字為這場災難寫下嘆息。用鮮花祭祀逝去的人,仰望剩低的天虹,記住憤怒,記住記住那頭吵鬧的獸,那一個漫長的夜。

詩三首:〈染指〉、〈對〉、〈水循環〉

詩歌 | by 徐竟勛, 無焰, 曾靜雅 | 2026-01-16

讀詩三首。徐竟勛傳來〈染指〉一詩,借藍染與藍曬顯影的意象,轉化為情感的滲透與記憶的顯影,在幽微燈火中顯影情感的離合與烙印;無焰的〈對〉以回應大埔火災後的會議,用目光構建出雙方決絕的對峙,展現災民不滿的情緒;曾靜雅在〈水循環〉中,藉刮鱗、洗衣等日常水聲道出情感的壓抑,當生活的漩渦演變成精神的風暴,縱使竭力瞞騙自己,內心終將迎來無聲的海嘯。

詩九首:蘇苑姍、無鋒、陳文慶德

詩歌 | by 蘇苑姍, 無鋒, 陳文慶德 | 2026-01-09

讀詩九首。蘇苑姍、無鋒、陳文慶德各自傳來三首詩作。蘇苑姍藉由詩作構建出在「受限中尋求超越」之境,叩問生命、時間、肉身以及心靈如何在破碎中尋求完整;無鋒圍繞著「愛而不得」與「理性崩塌」主題,以不同敘事角度層層剖析愛情怎樣摧毀人的理智,而人在絕望中迸發出生命力;陳文慶德則傳來以「卡戴」及「三角錐班頓」創作的數學詩體,以數理化的概念及邏輯將清晨、夜晚與旅途中的瞬間景象,將內心的迷惘、寂寥與被動感具象化成讀得到的詩句。

葉英傑詩三首(二)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再傳來詩作三首。〈無題(7)〉寫於災後半個月,詩人需與其他災民暫搬他方,在陌生環境中渴望偽裝「正常」,彼此因創傷而迴避相認的沈默;〈找路的瓢蟲〉則藉由車廂中尋路的瓢蟲自喻,道出努力尋找方向卻又無所依歸的徬徨;〈無題(8)〉成詩災後一個月,堅持沿用宏福苑地址收信,來維繫與舊家身分的紐帶。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

詩三首:〈觀山〉、〈我願意〉、〈蒼蠅〉

詩歌 | by 言水, 黎喜, 曾靜雅 | 2025-12-25

讀詩三首。言水傳來〈觀山〉一詩,以連綿的動態意象反襯山的恆定,藉西西詩句之互文,在紛亂且帶有壓迫感的世態中,確立了沉默而堅毅的見證者姿態;黎喜的〈我願意〉則向土地與母體深掘,在語言的虛妄與勞動的實感間,表達了對集體命運既質疑又願承擔的決絕與無奈。曾靜雅在〈蒼蠅〉以葬禮喻盛宴,透過蒼蠅視角審視人類的貪婪與虛偽,充滿荒誕與諷刺。

【火災詩輯·四】先把自己照顧好,讓詩從你的心裡開始吧

詩歌 | by 蘇苑姍, 吳碧賢, 阮文略 | 2025-12-24

得知大埔宏福苑大火,除了悲傷之外,仍是哀痛。蘇苑姍、吳碧賢、阮文略分別寫詩,以筆代語抒發情感。從環繞的手臂,就能把每一個痛苦收集,想把一些感受收藏便緊緊擁抱。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

【火災詩輯·三】誰還能遞給我們新的鑰匙,把傷口打開

詩歌 | by 甄拔濤, 薯林, 雨曦, 白鴿子 | 2025-12-16

大埔宏福苑的火災雖已過數週,但這場災難在市民心中留下的創傷,依舊隱隱作痛。甄拔濤、薯林、雨曦、白鴿子寫詩感懷。擁抱這逐漸冰冷的墓碑、不被清洗的街道遺忘,這裏不是鐵製的心。

【火災詩輯·二】讓我們默念他的名字,在下一位致辭前讓我們默哀

詩歌 | by 月月鳥, 詹嘉聰, Zelda Yau, 蘇銘胤 | 2025-12-13

對大埔宏福苑發生火災,月月鳥、詹嘉聰、Zelda Yau、蘇銘胤寫詩感懷。當目睹那抹血紅要掙脫枷鎖,吞噬天地,一切阻礙化為灰燼的嘆息。存在的地基坍塌,在殘骸之下留下不可追溯的回聲。

【火災詩輯·一】燒焦的風裡,寫滿了無法審判的暗號

詩歌 | by 謝曉虹, 蔡小芬, 渡鳥 | 2025-12-11

大埔宏福苑火災,一瞬間吞噬了安寧。縱使大火已成功撲滅,但心靈的震盪難以輕易平復。謝曉虹、蔡小芬及渡鳥分別寫詩,記下深沉的感慨。還請記住,我們休戚與共,立於無聲的日常。

葉英傑詩三首

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑,乃是大埔大火災民之一,傳來詩作三首,抒寫大埔災前災後對比。〈齊家〉寫於災前,是詩人一貫平淡恬靜詩風,當時豈知家破在即;〈無題〉成詩於災後,鉅變已成,那詩中的抽離與創傷反而是外界不能想像的真實;〈無題·二〉記敘災後七日後重返火場收拾,重複說的「仍在」是多麼弔詭的詞,那平靜又是何等驚異。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

視綫之外的輕盈——讀楊牧〈日子〉

其他 | by 姚金佑 | 2025-11-26

姚金佑楊牧〈日子〉詩評,指出楊牧以「一月」為最大時空單位,將花影、雁影、月光、蘆花、黑雲皆壓縮至極輕極薄之境,營造一種若有若無、隨風欲散的飄浮感。姚金佑認為,楊牧在詩中巧妙地以視覺轉化聽覺,將「殘破的笑聲」消融於蘆花之中,並藉由菩提樹下的黑雲分擔憂傷,讓日子成為視線之外的花影——看得見,卻永遠觸不到的永恆輕盈。

詩三首:〈千年記〉、〈滑動〉、〈千秋〉

詩歌 | by | 2025-11-14

讀詩三首。浮海看完《世外》後有感而發傳來〈千年記〉一詩,以「執念」與「遺忘」的辯證,叩問輪迴的本質,而嬰孩的初啼便是眾生之苦的證明;陳嘉珊的〈滑動〉寫下身處在一個無法真正接納「我」的世界裡,只能透過吞藥、表演、玩手機等的「滑動」,才能維持一個虛構而疏離的存在理由;黎喜在〈千秋〉捕捉了哀傷的被動,如孩童面對鞦韆之無助,哀傷卻是種無法參與生命律動、置身事外的麻木癱瘓。

談《叮叮行》 ——筆訪詩人吳俊賢

專訪 | by 李浩榮 | 2025-10-30

香港詩人吳俊賢今年六月出版新詩集《叮叮行》,李浩榮藉此機會與他進行筆訪。吳俊賢謙稱自己「並非懂詩之人」,寫詩是為忙碌生活尋找出口,並把瞬間感覺「凝結成固態」的舉動。他直言自己深受胡燕青與也斯啟發,從城市日常發掘詩意。吳俊賢表示,「疲憊」、「疏離」與「藏」等意象,皆源於自己對生活的敏感體察。他認為文學應反映真實生活,不避粗俗,更是與自己對話的方式。

【新書】雄仔叔叔《在困難的日子,拈起生活》自序、詩三首

書序 | by 雄仔叔叔 | 2025-10-27

雄仔叔叔今年7月出版個人詩集《在困難的日子,拈起生活》,他在自序中表示集內詩作是自自2019年後,決心「認認真真」寫詩的成果。詩作觸及時代烽火、社群離散與傷逝感嘆。詩集共分「哀傷的窪穴」、「歲月催促•斯人流散」、「點都好,親近地活著」三輯,同時收錄作者38幅塗鴉,既安撫情緒,亦是想像的實踐。虛詞編輯部將分享集內的三首詩作〈有些日子不得露面〉、〈發現自己〉、〈記住個世界〉以饗讀者,讓大家感受雄仔叔叔如何以詩代語,疏理洶湧與靜待的心情。

【以巴停火詩輯】有些人說這是兩千年來最偉大的事,有些人永遠看不到了

詩歌 | by 飲江, 韓祺疇, 盧真瑜, 池荒懸 | 2025-10-20

以色列和巴勒斯坦在10月9日正式簽署了加薩戰爭停火協議,並在14日舉行了大規模人質和囚犯交換儀式並一同慶賀,標誌著長達兩年的加沙衝突向和平邁進了一大步。飲江、韓祺疇、盧真瑜與池荒懸分別寫詩,以筆代語,願世界再一次迎接和平,免生活於死亡的恐懼之中。

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

詩三首:〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉、〈想成為一隻貓〉、〈用舊了的女孩〉

詩歌 | by 飲江, 曾靜雅, 李曼旎 | 2025-11-27

讀詩三首。飲江傳來〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉用輕鬆幽默的語調,將政治、宗教、倫理及科技等主題並置,形成對當代權力與倫理的諷刺和反思;曾靜雅的〈想成為一隻貓〉將貓擬化成理想的生存狀態,藉此對比出現代人對簡單生活的憧憬與無奈;李曼旎以〈用舊了的女孩〉組詩描繪出女性在現代社會中可能面臨的身體焦慮、情感耗損與自我物化的困境與哀愁。

詩三首:〈樹〉、〈某個瞬間就起了風〉、〈到達組詩〉

詩歌 | by 鄭偉謙, 梁偉浩, 李靈枝 | 2025-10-03

讀詩三首。鄭偉謙傳來〈樹〉,父親的植樹勞動與家族的死亡創傷為經緯,勾勒出愛與責任的延續;梁偉浩的〈某個瞬間就起了風〉藉海邊沙堡、漂流瓶,映照命運的驟變與人對「坦誠」的掙扎;李靈枝在〈到達組詩〉中,以列車與縫隙隱喻無法抵達的境界,探討跨越、消逝與書寫的勇氣,揭示存在與失落的邊界,又以AI將原詩進行修潤以翻譯,由此對比出人機在創作詩時有何差異。

詩三首:〈念尼泊爾〉、〈失控練習〉 、〈臺北寫真〉

詩歌 | by 王培智, 俊奇, 徐竟勛 | 2025-09-26

讀詩三首。王培智傳來〈念尼泊爾〉以近期尼泊爾抗爭為題,將人民追求公義的激情與喜馬拉雅山的永恆悲憫並陳,反思歷史與犧牲;俊奇的〈失控練習〉透過一系列違反常理的「練習」,呈現出心靈失序的狀態,以及無法洗淨內在傷痛的徒勞;徐竟勛〈臺北寫真〉一詩,捕捉臺北從傳統到現代的變遷,融合巷弄廟宇與高樓想像,探討城市靈魂的疏離與重生。

詩三首:〈希望〉、〈蝴蝶結〉、〈你和他的位置靠近拉扯〉

詩歌 | by 潘國亨, 梁偉浩, 侯瀚 | 2025-09-20

讀詩三首。潘國亨傳來〈希望〉,首兩節透過天堂與地獄的荒誕意象,最終回歸對逝去親情的真實渴望,將希望的定義從遙遠的宗教信仰拉回至最樸素的人間情感;梁偉浩的〈蝴蝶結〉以腹中的蝴蝶隱喻一段無疾而終的愛戀,情感的消逝如同一場內在的祭奠,最終留下精緻卻又束縛身心的結;侯瀚以〈你和他的位置靠近拉扯〉一詩捕捉人際關係的疏離與矛盾,那些未說出口的話語與無法拼湊的回憶,都化為透明的光,映照著一段無聲的告別。

詩三首:〈熊歌〉、〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉、〈埋藏〉

詩歌 | by 徐竟勛, 雨曦, 李懷一 | 2025-09-12

讀詩三首。徐竟勛傳來〈熊歌〉,以三種熊各自的宿命,隱喻生命中三種不同狀態,無論是用何種方法應對,似乎都難以逃脫各自的悲劇結局;雨曦的〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉透過書面語和廣東話的用字切換,營造出一種混亂、焦灼且極度私密的內心獨白,從中叩問權力、身體、創傷與自由之間的關係;李懷一在〈埋藏〉一詩呈現空洞與漂泊的悲傷感,選擇告別曾經充滿生命力,如今卻已然腐朽、無處安放的自我。

周先陌詩作〈閨房〉的爆紅與爭議

其他 | by 嚕嚕米 | 2025-09-02

嚕嚕米傳來周先陌〈閨房〉詩評,指出詩作刊出後遭到謾罵指涉低俗與破壞傳統。嚕嚕米表示此詩巧妙融合古典詩詞元素與當代情色描寫,創造出「破壞式創新」的效果。嚕嚕米援引郭哲佑、夏天與一尾的觀點,其中郭哲佑認為〈閨房〉精髓在於其「微微的,撥弄,『不要太硬』,致敬甚至嘲諷古典的閨中情懷。」而夏天則指出將古典辭藻與日常自慰場景的並置,讓高雅與低俗互相碰撞,揭露出性別規訓、文學權威的虛構性。

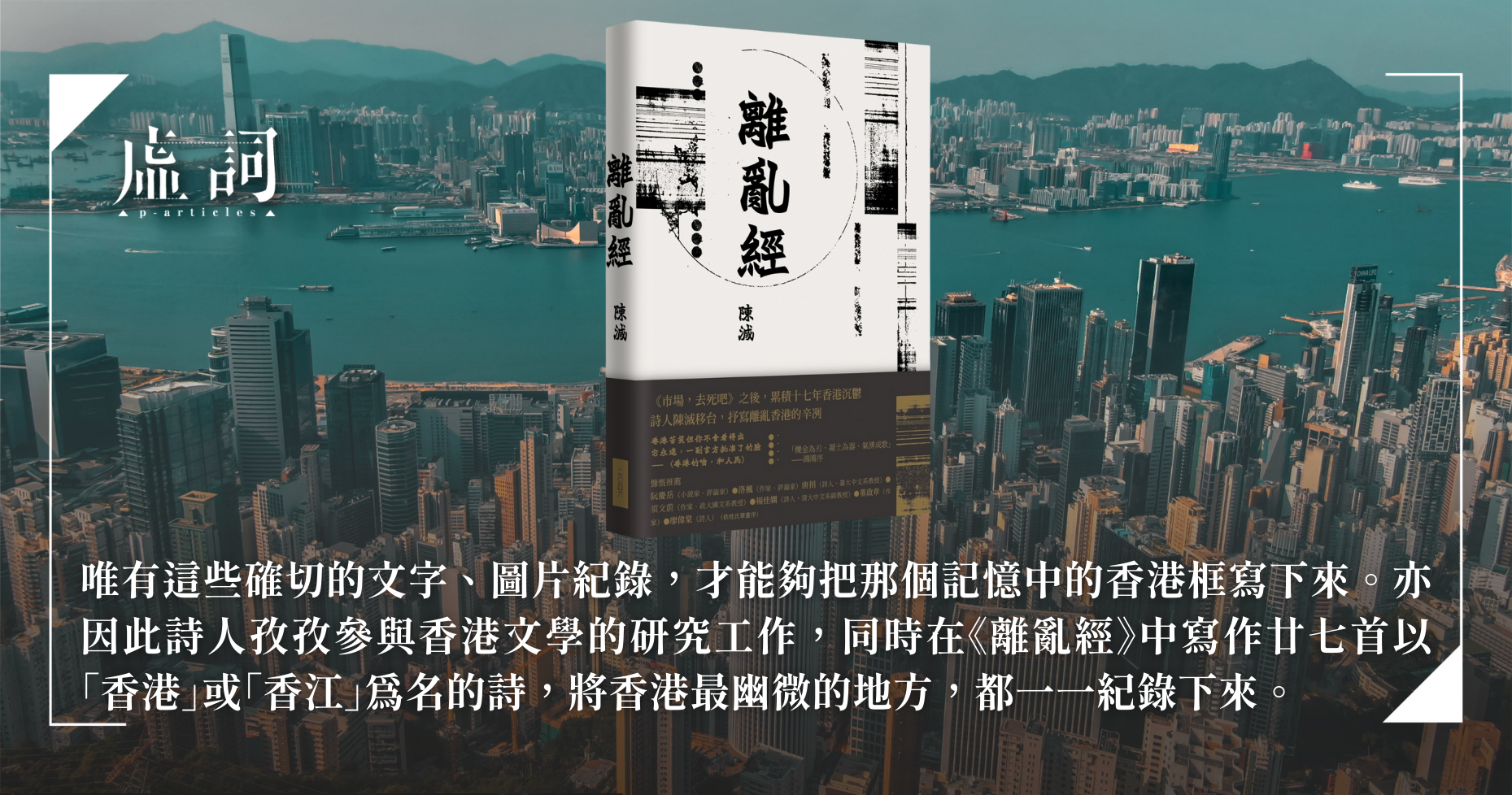

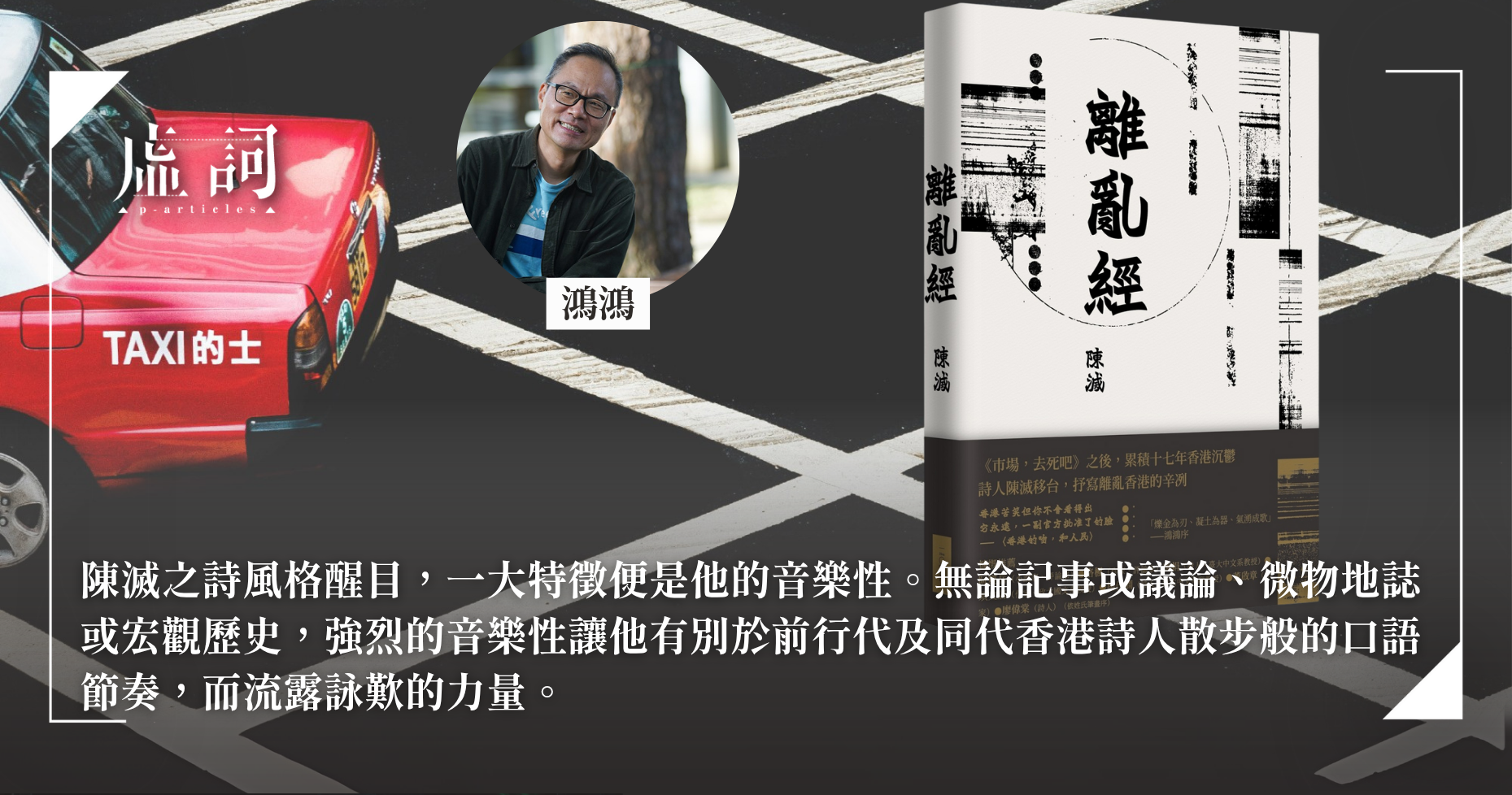

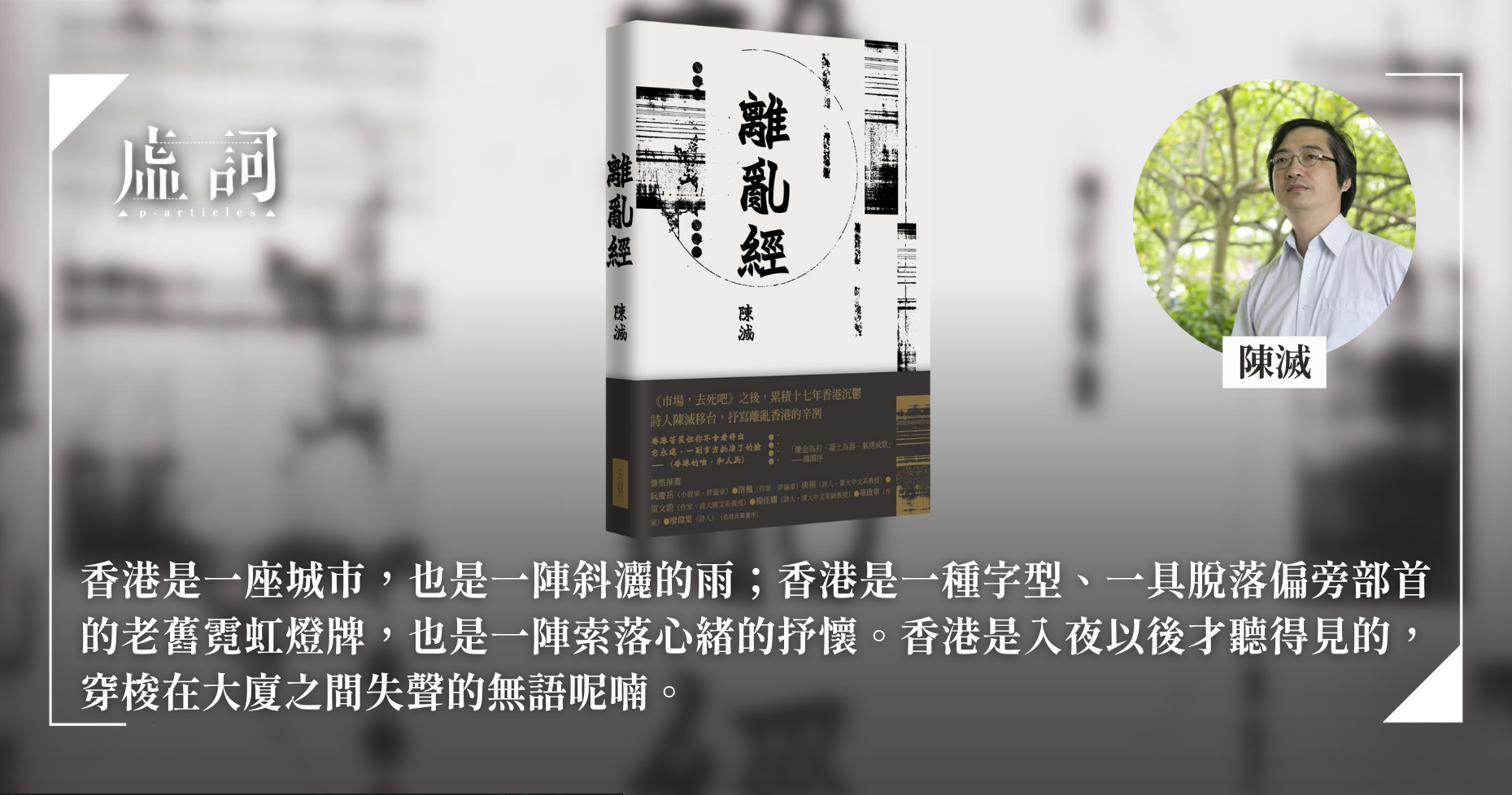

以詩復刻我城:陳滅《離亂經》新書分享會

報導 | by 翟彥君 | 2025-08-27

香港詩人陳滅近月出版詩集《離亂經》,其精選2009年以來作品,分七卷探討香港離亂、個人內在與粵劇等主題。在新書分享會中,邀請到九零後詩人李顥謙與談。陳滅指出「離亂」作為詩集核心,旨在折射移民潮下,港人無論去留的共同感受。他以「復刻香港」為喻,闡釋其嚴謹的創作理念:復刻並非懷舊,而是透過內在鍛鍊以「招魂」方式重現香港精神,旨在重建堅實的自我。

詩三首:〈有馬〉、〈唐樓的竊聽術:走音集〉、〈高雄寫真〉

詩歌 | by 黎喜, 王兆基, 徐竟勛 | 2025-08-22

讀詩三首。黎喜傳來散文詩〈有馬〉,以馬的奔跑搭建出一個穿梭往返不同時空的舞台,然而奔跑本身既無答案又無得失,彷彿奔跑便只是為了奔跑無需多想;王兆基的〈唐樓的竊聽術:走音集〉,為記「第六屆齊人詩歌X藝術節」與其他藝術家交流藝術的當下,以自動書寫的方式寫下對不同藝術表演的想像;徐竟勛則傳來〈高雄寫真〉一詩,以一些高雄與香港相似的地名作為聯想的起點,在港的往事不由與在高雄漫遊的當下產生連繫,二者並置的同時亦淡淡地浮現出鄉愁的味道。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

【九仞展覽詩輯】把我重建成廢墟,廢墟中會有歷史的天使回首

詩歌 | by 呂穎彤, 鄧小樺 | 2025-08-20

嚮渡藝術空間(To Art House)「九仞」展覽,找來朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,以作品思考記憶在當下、過去與未來之間的交織與遞歸,從而回歸原點的辯證過程。繼盧真瑜與韓祺疇之後,呂穎彤與鄧小樺觀畢「九仞」展覽,亦分別傳來詩作,將觀後感化為餘溫裊裊的詩作。

詩三首:〈爻〉、〈腳趾〉、〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉

詩歌 | by 潘國亨, 鄭偉謙, 梁偉浩 | 2025-08-09

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈爻〉,透過詩中出現的宗教、神話與自然意象的碰撞,書寫女性處女狀態到性覺醒,再延伸至超越肉體的靈性追求;鄭偉謙以〈腳趾〉悼念序言書室貓店長未未離世,以詩代言緬懷與牠的回憶,祝願未未在色彩斑斕的地方好好生活;梁偉浩的〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉,焦於「到達」與「離開」的辯證,營造出水下世界的隱喻,象徵情感的深潛與浮現。

詩三首:〈茶記〉、〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉、〈去死吧,市場貓〉

詩歌 | by 言水, 王兆基, 劉梓煬 | 2025-08-01

讀詩三首。言水傳來〈茶記〉,以香港地道文化的茶餐廳隱喻人類在殖民、壓迫與存在危機下的掙扎;王兆基的〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉借動漫《進擊的巨人》的葉卡兩兄弟,及劇中的軍事進步為意象,述說戰爭荒謔如何使世界退步;劉梓煬〈去死吧,市場貓〉詩作名致敬香港詩人陳滅的《市場,去死吧》,以貓諷刺消費文化的虛偽。

【九仞展覽詩輯】每一座倖存的山,如何僥倖地認知自身

詩歌 | by 盧真瑜, 韓祺疇 | 2025-07-26

位於火炭工業區邊陲的嚮渡藝術空間(To Art House)以「九仞」作為開幕展覽,邀請了朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,從地緣歷史切入,展開人工物及至數碼物與自然物的辯證。盧真瑜與韓祺疇在展覽中徜徉之後,以詩代語,書寫下那份餘韻悠長之觀。

「詩同讀·風格」 海自暗光中顯現,幽禁於琥珀中的顏面 ——讀曹疏影〈fragile〉、〈淡金路〉

其他 | by 畢如意, 季展伊, 張雅婷, 現三, 不與易, 謝曉陽, 李曼旎, 歐陽咻, 嘻嘻, 意寒 | 2025-07-20

香港詩人曹疏影今年年初出版《石榴海難》詩集,畢如意與祝梨選取了集內〈fragile〉和〈淡金路〉兩首詩作,並邀請了香港詩人、旅居台灣的詩人和大陸的幾位詩人共讀。季展伊、張雅婷、現三、不與易聚焦於〈fragile〉一詩。季展伊從語言質地與意象迴環入手,探討新天使的逃逸傾向與自我裂變;張雅婷強調珍珠的轉喻美學,重複結構中脆弱態度的轉變;現三以蚌殼隱喻詩歌的開合,捕捉甜美與危險的交織;不與易則層析脆弱的五種狀態,語言延宕如珍珠餘韻。謝曉陽、李曼旎、歐陽咻、嘻嘻、意寒則集中詩作〈淡金路〉。謝曉陽結合實地體驗,描繪從喧囂到靜謐的轉渡,強調破碎信仰中的微光;李曼旎視之為逃逸之詩,探討集體經驗的逸出與自我見證;歐陽咻借奧登與勃魯蓋爾畫作,分析依卡洛斯在親密語境的存續;嘻嘻融入個人遊歷與歷史碎片,連結海上花瓣般的台灣意象;意寒則辨識三條線索,突出詩人重建希望的能力。

詩三首:〈石身〉、〈春天〉、〈無題〉

詩歌 | by 王兆基, 黎喜, 潘國亨 | 2025-06-28

讀詩三首。王兆基傳來〈石身〉書寫對逝去親人的思念,反思生命無常,以碑石、紙花等尋找慰藉與存在的延續;黎喜的〈春天〉描繪了兩人試圖逃離現實的經歷,表達對社會規範的抗拒,在想像中尋找自我實現的可能性;潘國亨〈無題〉詩作暗示記憶的抹去與書寫的徒勞,呈現出生命無常及自我存在的深刻叩問。

【畢業詩輯】願你日後像深夜中的水獺,獨自蹚過黑暗的這趟渾水

詩歌 | by 王兆基, 譚嘉琪 | 2025-06-18

六月的青春如烈陽般躍動,學生與同窗嬉鬧的日常如歌,老師傾心傳授的點滴如雨,皆因畢業而悄然落幕。這一刻,標誌著無憂歲月的終章。王兆基與譚嘉琪以詩為聲,執筆寄情,祝願每一位畢業生在冷峻無情的世途上,仍能緊握希望之光,勇敢追逐心中的理想。

詩三首:〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉、〈繡球花節〉、〈人偶〉

詩歌 | by 飲江, 鄭偉謙, 徐竟勛 | 2025-06-13

讀詩三首。飲江傳來〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉,透過模仿AI的風格撰詩送給崑南,以輕鬆幽默的語調,又用諧音和雙關語諷刺政治,呈現歷史與未來的碰撞,在混亂中尋求和解的可能;鄭偉謙的〈繡球花節〉指出當公眾觀賞繡球花的美麗時,卻忽視了周遭工人的生存狀況,質問社會的冷漠與不公;徐竟勛以〈人偶〉一詩描繪人偶的沉默與無力,與畫家的創造形成對比,探討生命的無常與藝術價值的關係。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

《行走的姿態》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

《行走的姿態》是香港詩人施勁超的首部詩集,於2023年出版。這部詩集以詩人作為觀察者和漫遊者的視角,書寫對城市的感悟。全書分為五輯,呈現「由外到內」的抒發軌跡,涵蓋不同的主題與風格,反映了施勁超在行走中的多樣姿態。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄三篇文章:包括筆訪施勁超分享詩創作的緣起、個人詩觀、香港詩的發展;盧麗斯以本雅明提出的漫遊者及米歇爾‧德‧賽托從解構主義提出的步行者陳述分析作為切入點,分析詩人在凝視外界、自己的同時,表達出對資本的反抗以及於生命的思考;許頤蘅指出施勁超如何在眾多「不可說」中,以搖晃卻堅定的步伐跨越,無懼跌落,展現其詩歌中的力量與決心。

詩三首:〈我要讚美失敗〉、〈裏面的裏面〉、〈松果笑筊〉

詩歌 | by 郝偉凡, 雨曦, 徐竟勛 | 2025-04-25

讀詩三首。郝偉凡傳來詩〈我要讚美失敗〉,以一種近乎歌頌的形式試圖重新定義失敗的價值,認為失敗並非純粹的負面結果,而是生命與創作中自然且必要的一環;雨曦的〈裏面的裏面〉 揭示社會底層人物在社會變遷下人性掙扎與情感斷裂,以冷靜的語調記錄這些苦難,卻又流露出對愛與忍耐的肯定,試圖在殘酷現實中尋找一絲溫暖;徐竟勛詩作〈松果笑筊〉以「笑筊」這占卜結果不明確的狀態及松果為媒介,在詩中表達出對生命循環與無常的沉思,流露出對命運掌控的無力感,卻也在搖擺的風中尋找適應與平衡。

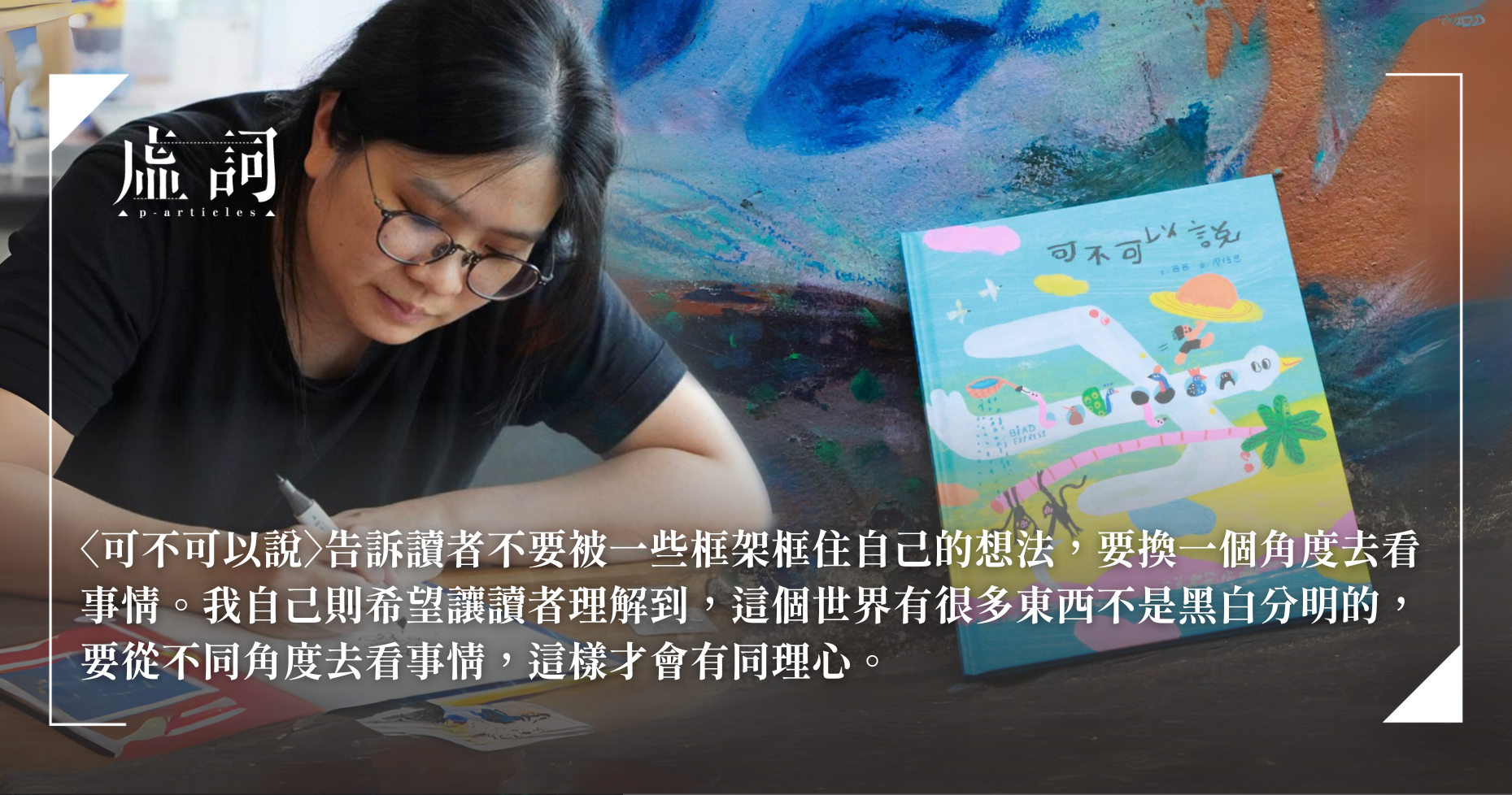

2025台北國際書展》西西名詩《可不可以說》繪本畫家廖倍恩:文字是溫柔的,但也有力量

專訪 | by 林慧行 | 2025-04-23

甫獲2025義大利波隆那插畫獎的香港畫家廖倍恩,將香港文學巨擘西西的名詩〈可不可以說〉轉化為色彩繽紛且滿富童趣的繪本,讓詩作與圖畫跳起了夢幻的圓舞曲。Openbook成功邀請策劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯、香港作家謝傲霜,與廖倍恩深度對談,與讀者分享創作本書的心路歷程與縝密巧思。

詩三首:〈慣性〉、〈鵝之悲歌〉、〈這一邊和那一邊〉

詩歌 | by 丘亦斐, 王培智, 侯蔽 | 2025-04-04

讀詩三首。丘亦斐傳來詩作〈慣性〉,以「一棵走失的樹」為主體,探討生命的迷失與無常,並將其置於時間與宗教的框架之中,質疑神聖與人性之間的關係;王培智的〈鵝之悲歌〉以口語撰寫深井燒鵝的前世今生,以幽默諷刺的形式憾嘆香港文化身份失落的現象;侯蔽詩作〈這一邊和那一邊〉通過細膩的情感描寫和豐富的意象,提醒人們應理解人際關係的複雜性、接受愛情的雙面性,珍惜生命中的每一刻,在反思中追求成長。

詩三首:〈日光以後〉、〈等一杯咖啡〉、〈十一月〉

詩歌 | by 石堯丹, 潘國亨, 鄭子健 | 2025-03-14

讀詩三首。石堯丹傳來詩作〈日光以後〉,以文字構建出一個疏離而靜謐的世界,慨嘆時間的與人的存在如同幽靈般,在又不在;潘國亨的〈等一杯咖啡〉以咖啡的「苦澀」與時鐘的「宿命論」相呼應,透露出感情的短暫且無常;鄭子健詩作〈十一月〉講述了季節變遷與詩人內心的共鳴,周遭事隨四季變換,詩人只能在其縫隙中掙扎抗衡內心的荒蕪。

詩三首:〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉、〈斑馬〉、〈引用〉

詩歌 | by 王培智, 徐竟勛, 王兆基 | 2025-02-07

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉,慨嘆看似日常的生活充斥着難以察覺的暴力,人們生活的日常逐漸邊緣化,反思人類的命運又該當何存;王培智詩作〈斑馬〉,寫人類性格、喜好各異,但唯獨在生與死,起點與終點每人都是一樣;徐竟勛以〈引用〉一詩談論意識形態、文學與現實的相互辯證,探討文學的定義。

AI打敗艾略特? 美國研究顯示讀者無法分辨詩歌作者是AI還是人類

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-12

隨著人工智慧技術的光速發展,AI 產生的影像與創作已逐漸達到與人類作品難以區分的境地。去年11月,由美國匹茲堡大學科學史與科學哲學系教授 Edouard Machery領導的研究團隊發表論文:研究顯示AI生成的詩歌在多數評分標準上超越艾略特、莎士比亞等不朽詩人。這不僅挑戰了我們對藝術創作的傳統認知,也引發了對創作本質的哲學性思考。

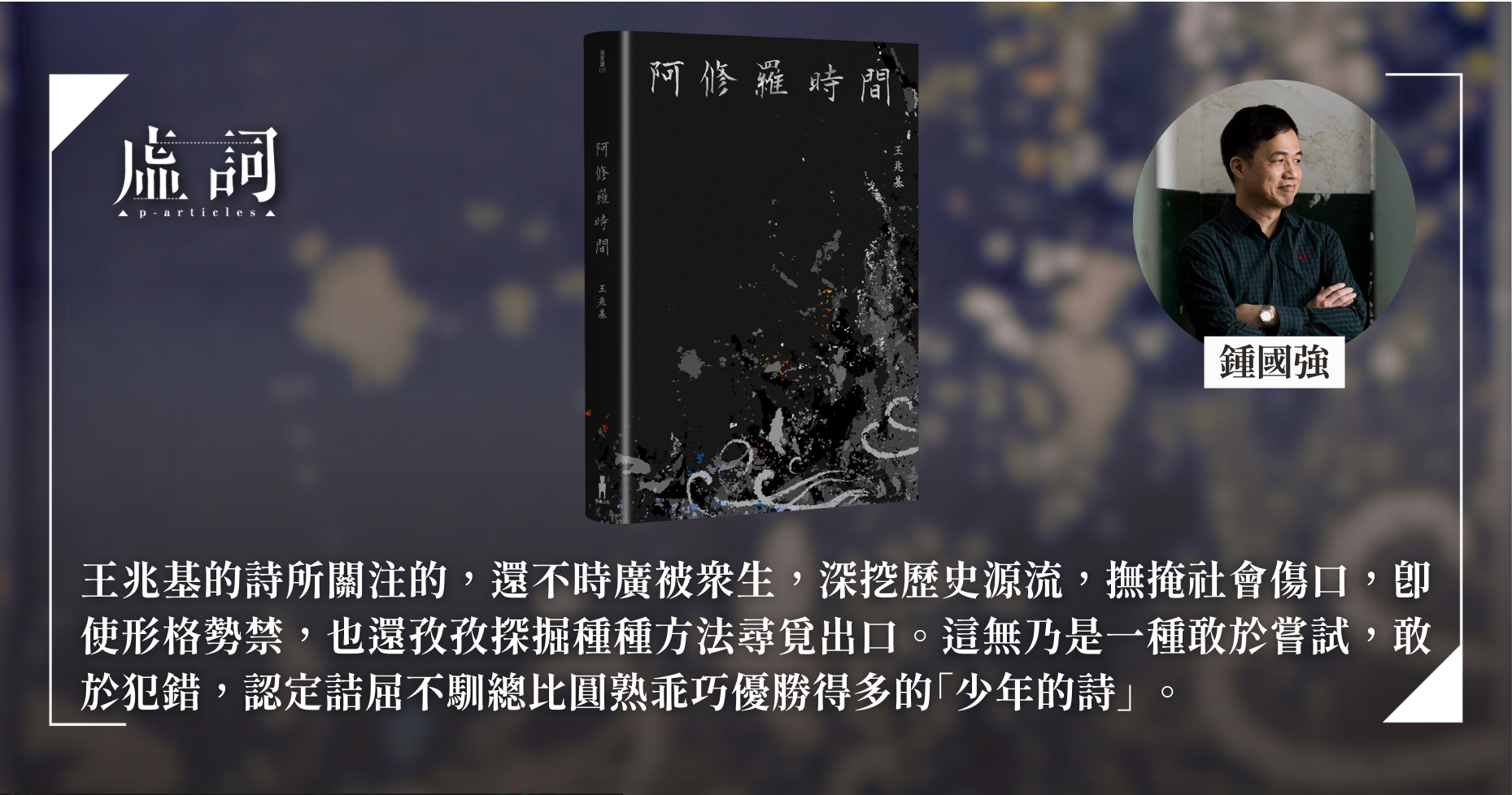

詩三首:〈阿修羅時間〉、〈意義〉、〈瀉湖〉

詩歌 | by 王兆基,王崢,王培智 | 2025-01-05

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈阿修羅時間〉,平日刷牙、工作與咀嚼事件,面對如斯時代只能在車廂中吿解,寫作整年只是為了一隻鈕扣,萬物在找自己的位置;王培智詩作〈意義〉,寫廖孖記腐乳有人喜歡而有人不喜歡,城市由瓦礫、科技、國際化組成,在語言之中沒有更高尚者;王崢傳來詩作〈瀉湖〉,要向肉眼縮小的瀉湖告別,它從偷窺死亡的縫隙,有人正在倒影中,與偽船長因為交歡,滋養紅藻,引來了一群熱帶魚。

【虛詞・◯】虛詞。是愛我們更多的那人。

散文 | by 張瀞 | 2024-05-04

張瀞在台灣。初次遇見虛詞,是2023年的八月夏季某日,亞熱帶無風的教師辦公室裡,同仁正管教學生。她鍵入「辛波絲卡」。螢幕跳出數個搜尋結果,其中之一是作者雙雙為「虛詞」舉辦的辛波絲卡活動而衍伸出的一首詩------《新詩課上的白日夢》,當時因而被其中幾句詩句深深地打動。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的五大謬誤

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

看不明白,可以因為用詞晦澀難明,也有「每個字我都明,拼埋一齊就唔明」的情況;但更根本的,會否是我們都囿於考試答題的閱讀模式,總要找出文章的中心思想?想要進入詩的世界就必須接受:詩不會馬上提供自身的答案,而且它有時希望每個人得到不同的答案。要懂得享受閱讀詩歌的樂趣,類似於享受漫步與迷路的樂趣。如同施蟄存所指:「對新詩既要求解,又要不求甚解,仿佛得之即可」,追隨感覺就好了。詩中大量的歧義與隱喻,就是想讓讀者停留在詩的迷宮中品味與咀嚼。一旦有了「標準答案」,就好像電影院完場開燈,你就要從夢幻與超現實的世界離開了,那才無趣。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的七個關鍵詞

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

訪問過臉書專頁「每天為你讀一首詩」成員及聲韻詩社社長池荒懸的訪問後,編輯部再精選七個關於新詩的關鍵詞,由藝術手法、風格到語言特質,逐一簡介,給敬而遠詩的人一個概念的工具箱。

【虛詞・辛波絲卡,種種可能】詩三首:〈種種原則〉、〈種種(不)可能〉、〈新詩課上的白日夢〉——因為〈種種可能〉

詩歌 | by 陳娉婷、驚雷、雙雙 | 2023-07-28

我偏愛在深夜無人的街頭練習迷失 多於撿拾前人遺落的影子 (那裡的地已被踐踏,爛透) 我偏愛沒有被蛀蝕的骷髏骨頭 偏愛自由創作的時間和空間,偏愛 訴說種種喜惡的權利

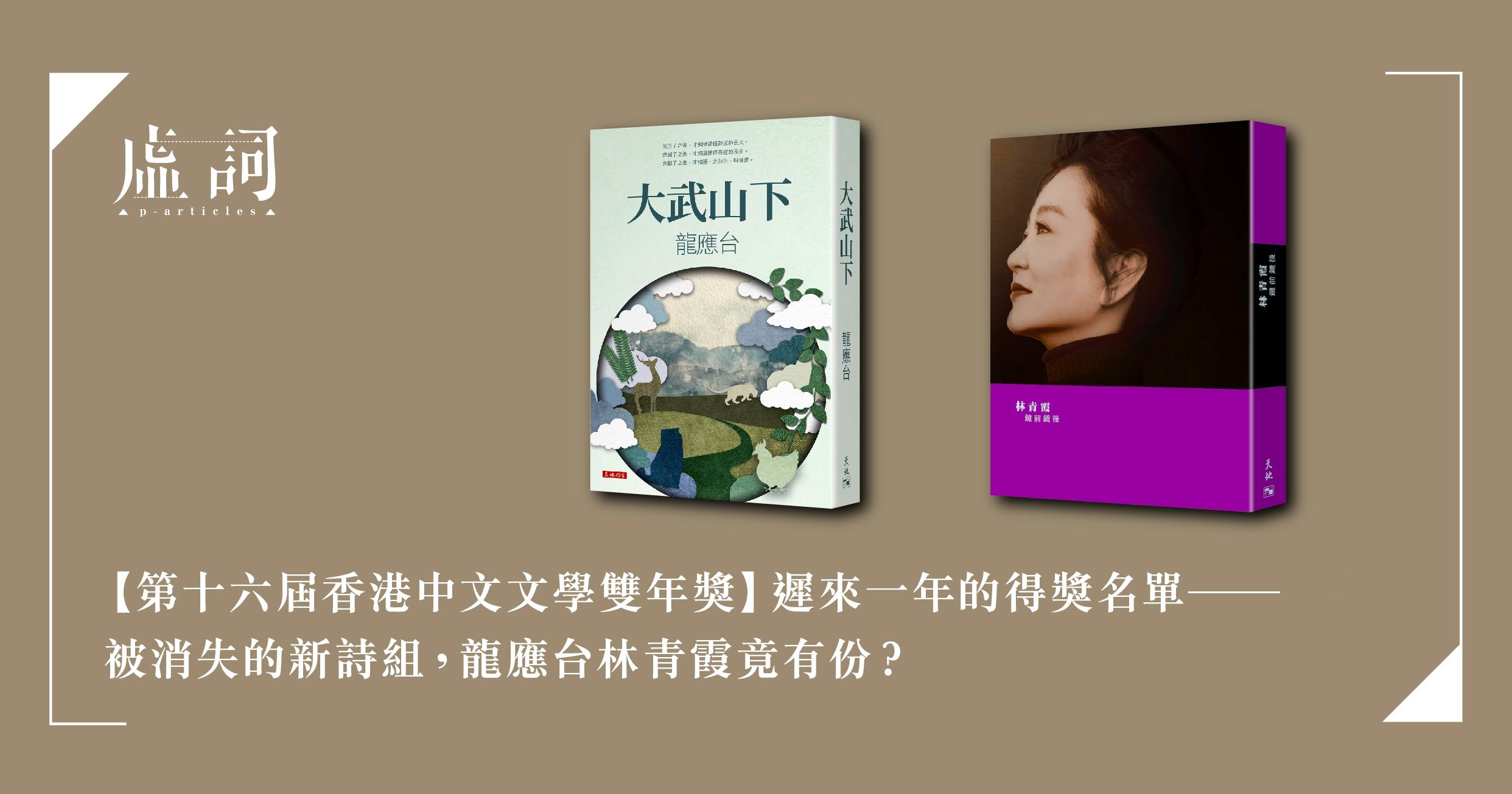

【第十六屆香港中文文學雙年奬】遲來一年的得獎名單——被消失的新詩組,龍應台林青霞竟有份?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-10-25

遲遲沒有公布結果的「第十六屆香港中文文學雙年奬」,香港公共圖書館日前(24/10)在官方網站公布各組別得獎名單,唯新詩組卻無故被除名,名單只見散文組、小說組、文學評論組、兒童少年文學組得獎作者與作品,館方也沒就此進行任何說明,只以極微細的字句在得獎名單表示「新詩組雙年獎及推薦獎從缺」。另外,來自台灣的林青霞與龍應台竟有作品得獎,同樣惹來極大爭議。

百般文藝——「西西的多重宇宙 小說、新詩、評論」講座紀錄

報導 | by 吳偉康 | 2022-08-25

西西的著作至今有四十四本,雖已年過八十,但其卻能在2022年出版四部作品——《動物嘉年華》、《石頭與桃花》、《西西看電影》、《欽天監》,月前在書展舉辦的「西西的多重宇宙 小說、新詩、評論」講座,請來講者何福仁,嘉賓黃怡、劉偉成和潘國靈對談,分享個人對西西文學宇宙的看法。

青年詩人的兩種面向——專訪羅樂敏、曾淦賢

專訪 | by 李顯華 | 2018-08-13

曾淦賢和羅樂敏的詩歌風格迥然不同,或重或輕、一張一弛;或沉鬱濃烈、或輕鬆平和,但都滲透著對自然、人世、生命狀態等等的思考。