SEARCH RESULTS FOR "氣味相投"

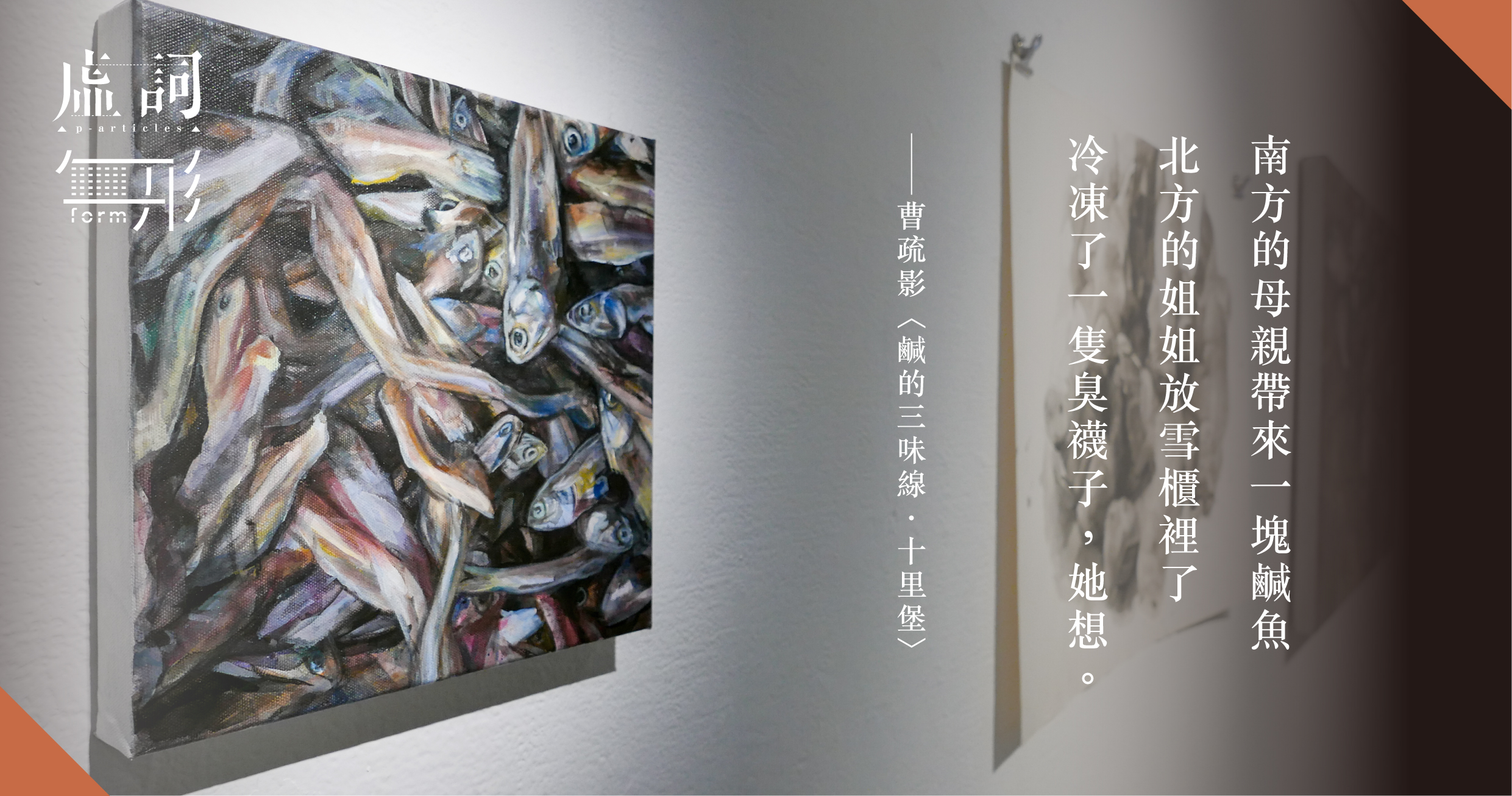

【無形.意味】鹹的三味線

詩歌 | by 曹疏影 | 2019-01-17

腸子湧腮,弟弟扁桃體發炎/北方的姐姐燙羊肉/給南方的弟弟看/弟弟縮回臭腳/昔日的夢想醃了他/未來的結局嘲弄他/鹹魚被放回冰箱/夢見黃粱飯

【無形.意味】荒涼之味: 從「四氣歌」到「涼風有信」

散文 | by 葉輝 | 2019-01-14

「四氣歌」云:「四氣寒熱與溫涼,寒涼屬陰溫熱陽, 溫熱補火助陽氣,溫里散寒功效彰,寒涼清熱並瀉火,解毒助陰又抑陽,寒者熱之熱者寒,治療大法此 為綱。」溫里為穴位,按摩則有助驅除脾胃虛寒、腎 陽虛衰,大可緩解胃脹、消化不良、四肢不溫等癥狀;《靈樞經》論述食入五味,涉及五臟,諸如酸味入肝、 苦味入心、辛味入肺、甘味入脾、鹹味入腎;五穀、 五果、五畜、五菜俱各有五味,遂以五行規律解說五味與五臟之關聯。

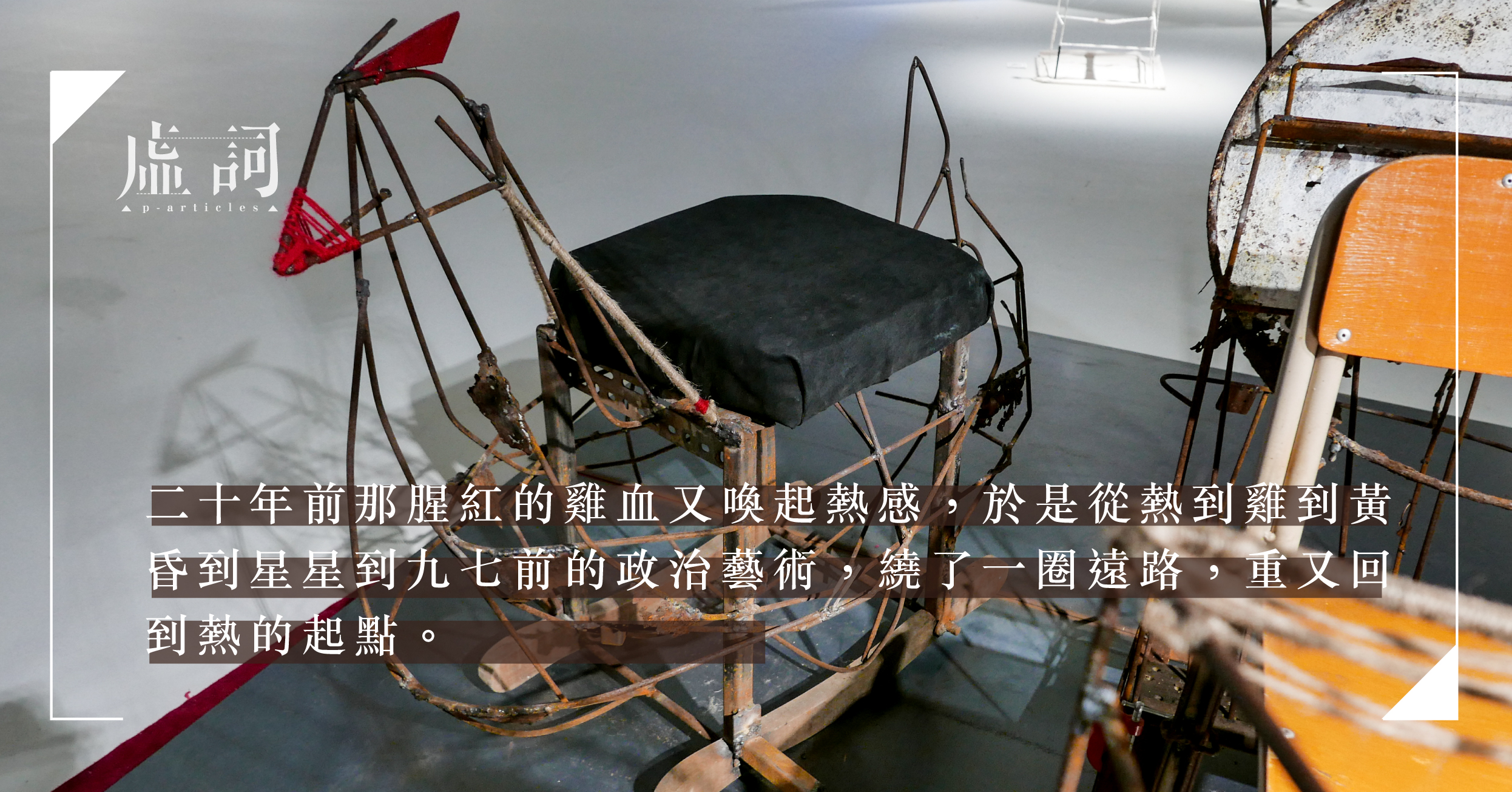

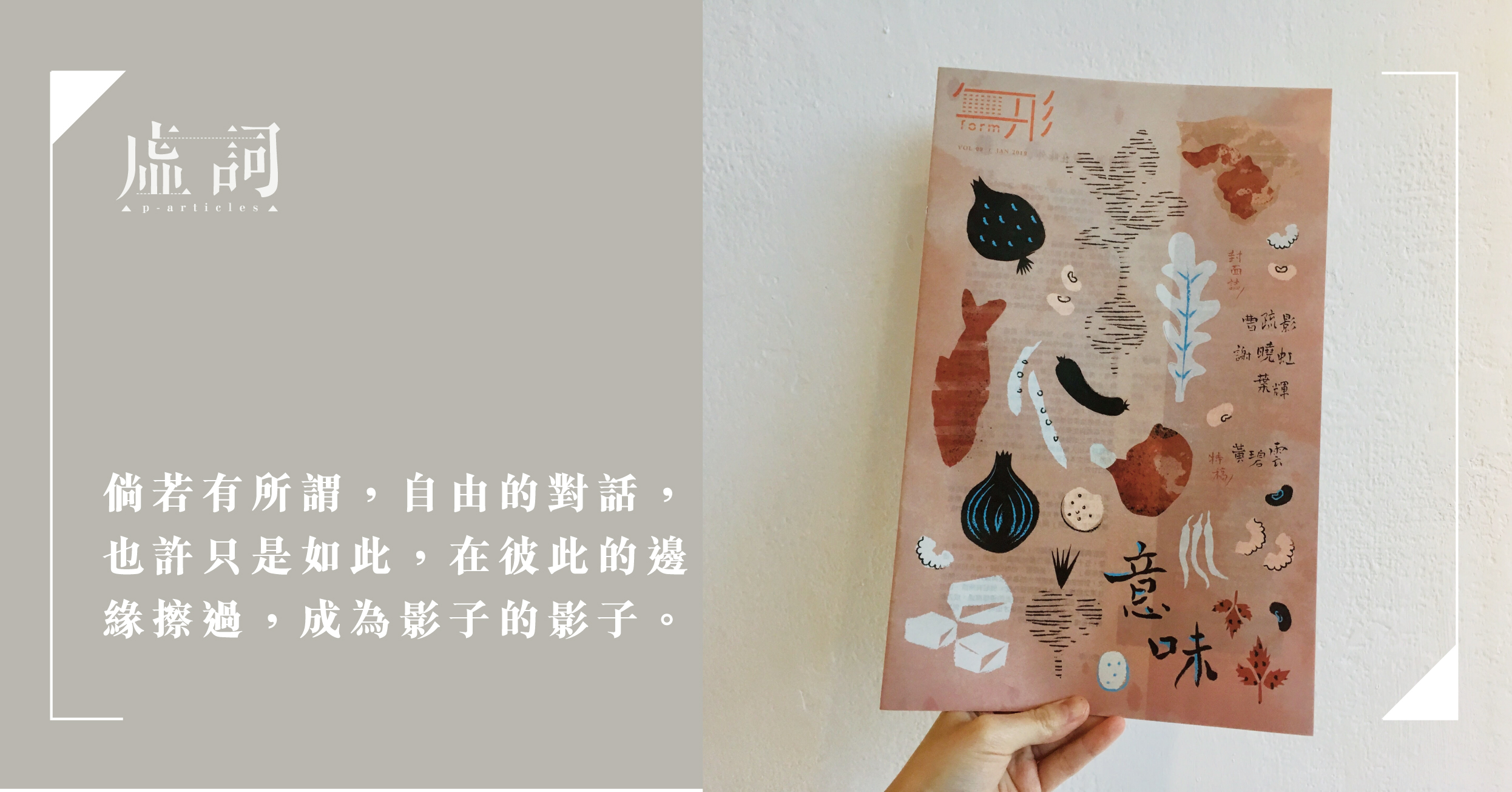

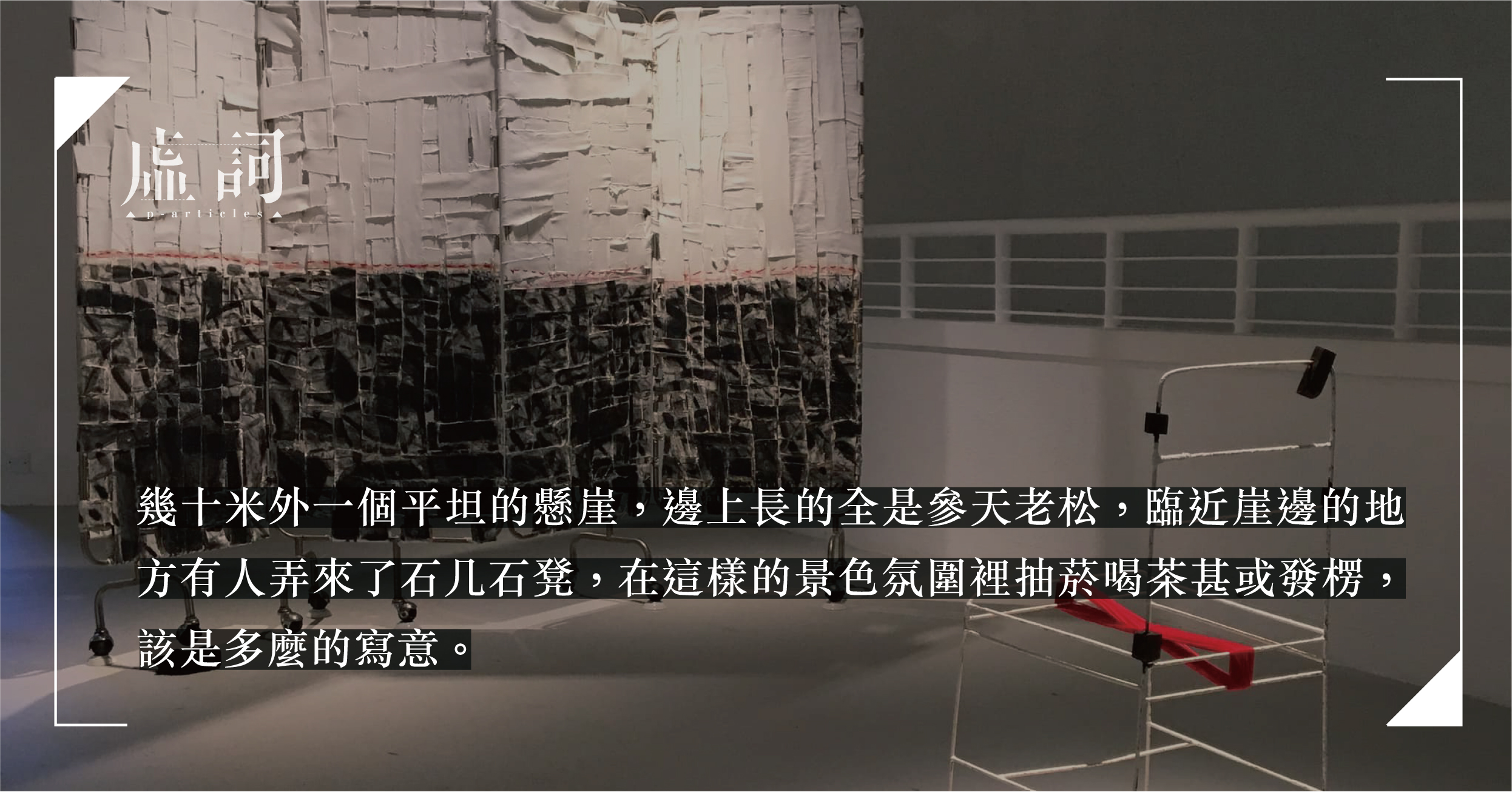

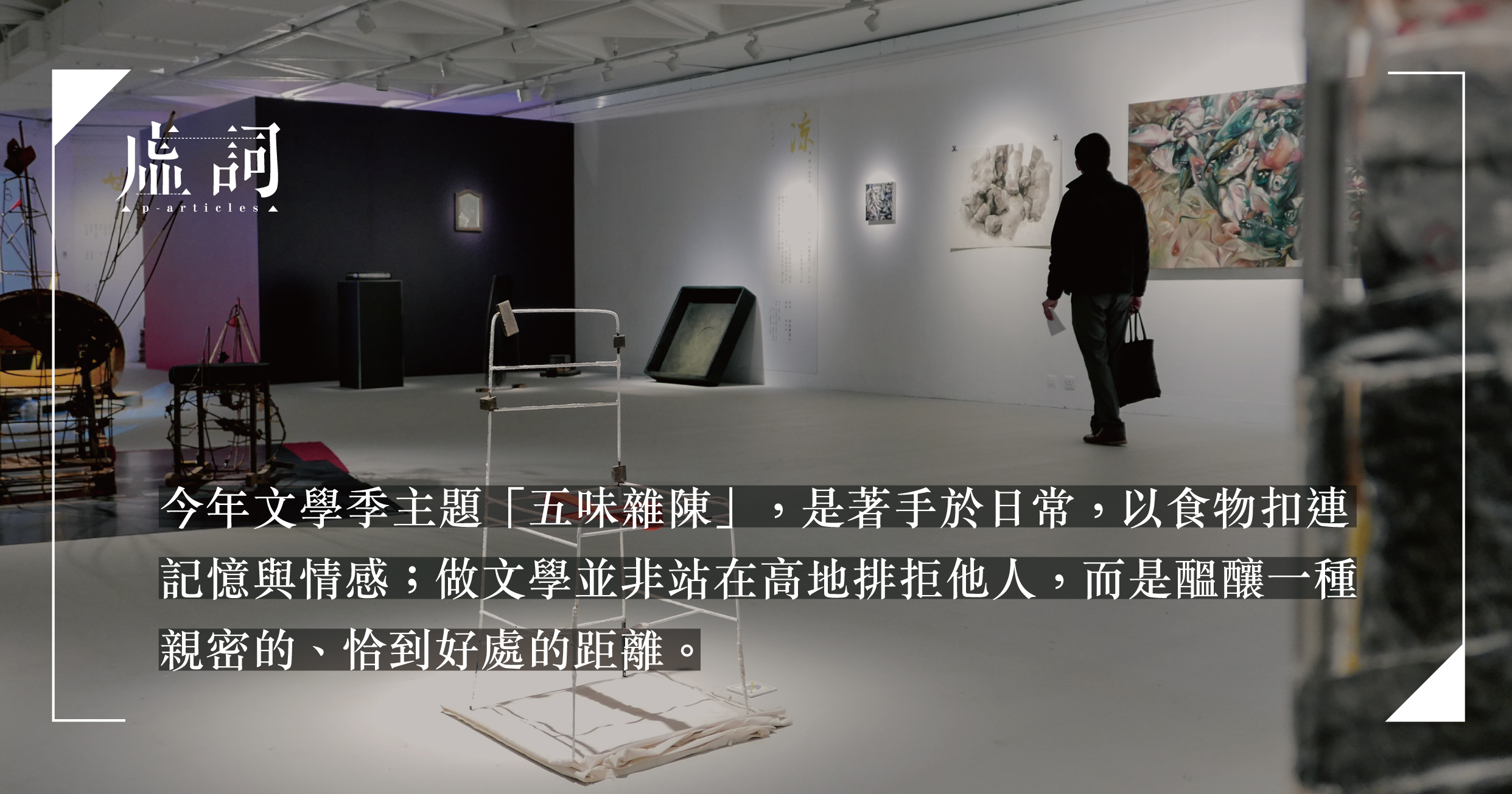

艱難時,飲食讓我們彼此緊靠——氣味相投︰文學 X 視藝展覽

報導 | by Ksiem、Nathanael | 2019-01-10

告別2018年,在經歷了一整年生活災難、集體陷入哀嚎時,香港文學館「氣味相投:文學 X 視藝展覽」開幕了,或許正是文學在冥冥中連結大家、重注能量。今年文學季主題「五味雜陳」,是著手於日常,以食物扣連記憶與情感;「氣味相投」展覽則巧妙安排文學與視藝跨界合作,讓「親近而遙遠,關於飲食的種種記憶與變化……被召喚到我們眼前,並開啟想像,從日常中蒸餾可能」。確實,做文學並非站在高地排拒他人,而是醞釀一種親密的、恰到好處的距離。

【虛詞.意味】母後

詩歌 | by 游靜 | 2018-12-30

「我從不相信女人天生母愛等等/自小見到小孩/總是想伸出腳/不踢死也至少勾/跌一百次或/個仍然/能夠爬起來的/可能值得長大/等等/直至認得/我母/沒有/等等。」