SEARCH RESULTS FOR "無聲"

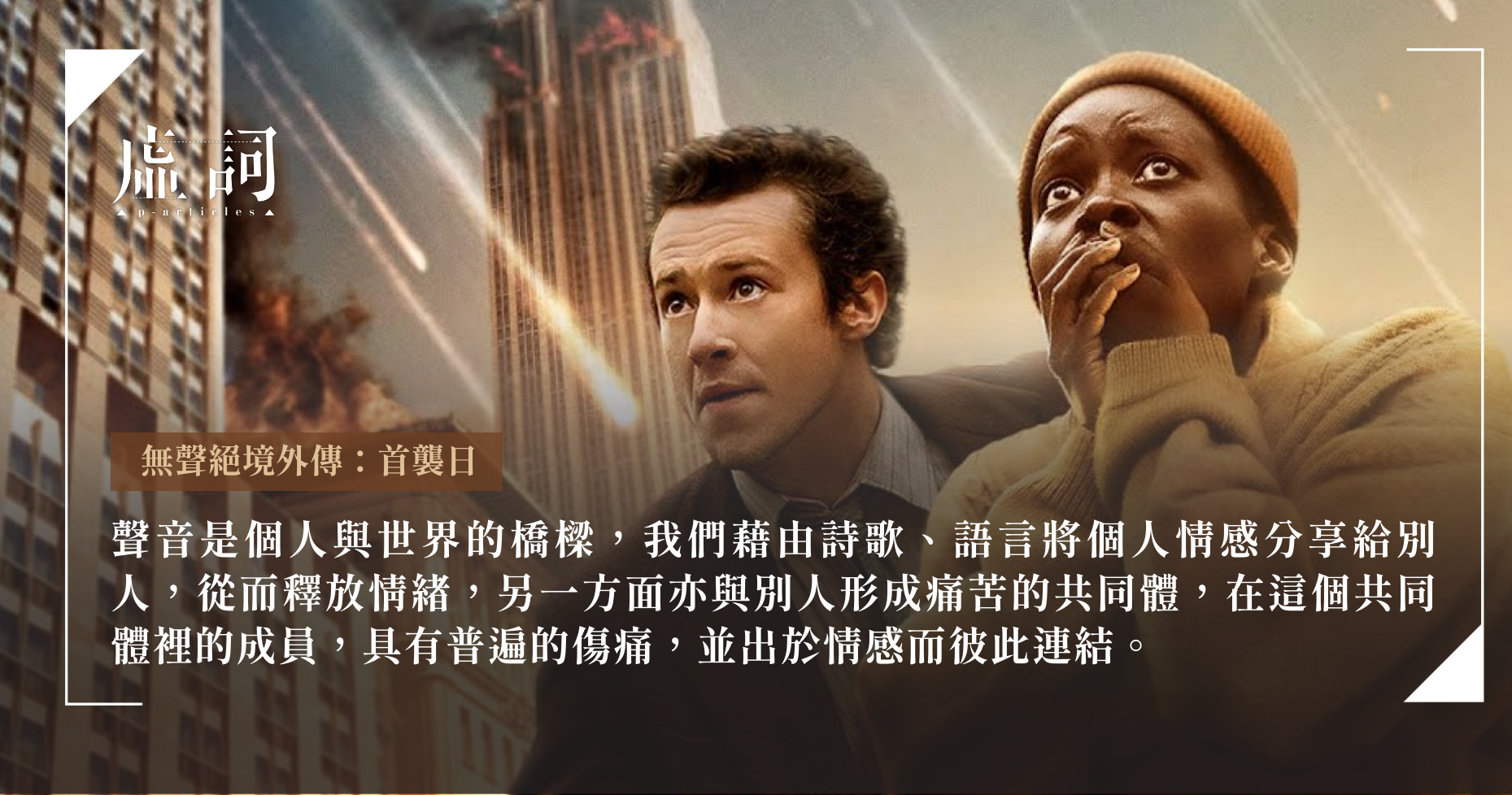

在聒噪的城市裡重覓內心──談《無聲絕境外傳:首襲日》的壓抑與反抗

影評 | by 浮海 | 2024-08-05

獨立電影出身的Michael Sarnoski執導的末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳:首襲日》早前上映,浮海認為戲裡戲外的寂靜無聲是一面鏡子,教人掂量著聲音與沉默的重量。他從精神分析理論說起,作為「他者」的怪物,可視為壓抑之物的反撲,而電影探討了聲音如何是個人與世界的橋樑,形成傷痛的共同體。同時, 他也指出聲音的力量不僅在於發聲,也在於靜謐,即使面對著把人「滅聲」的外星威權,人們尚能找到各種契機釋放自身的傷痛。

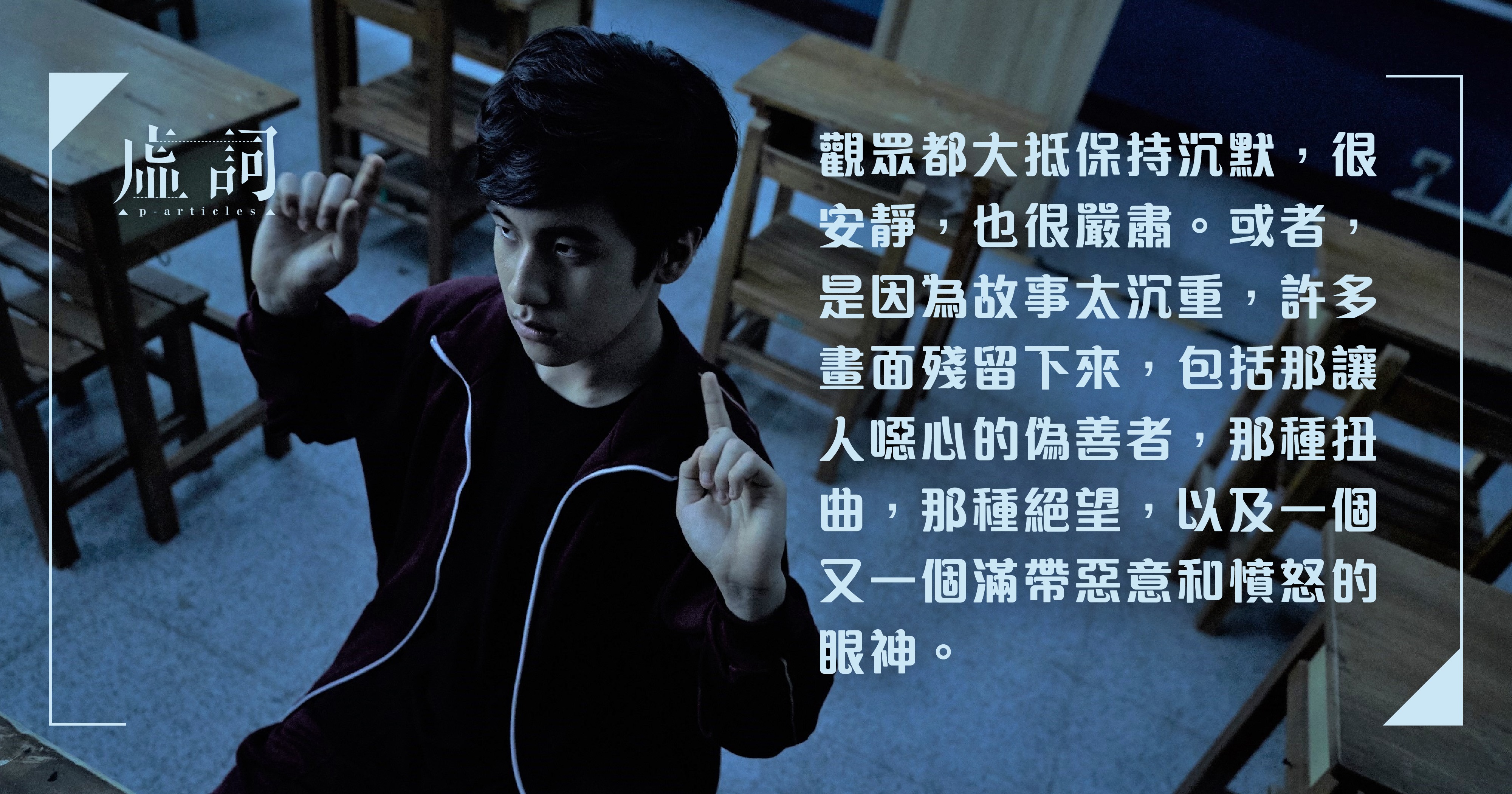

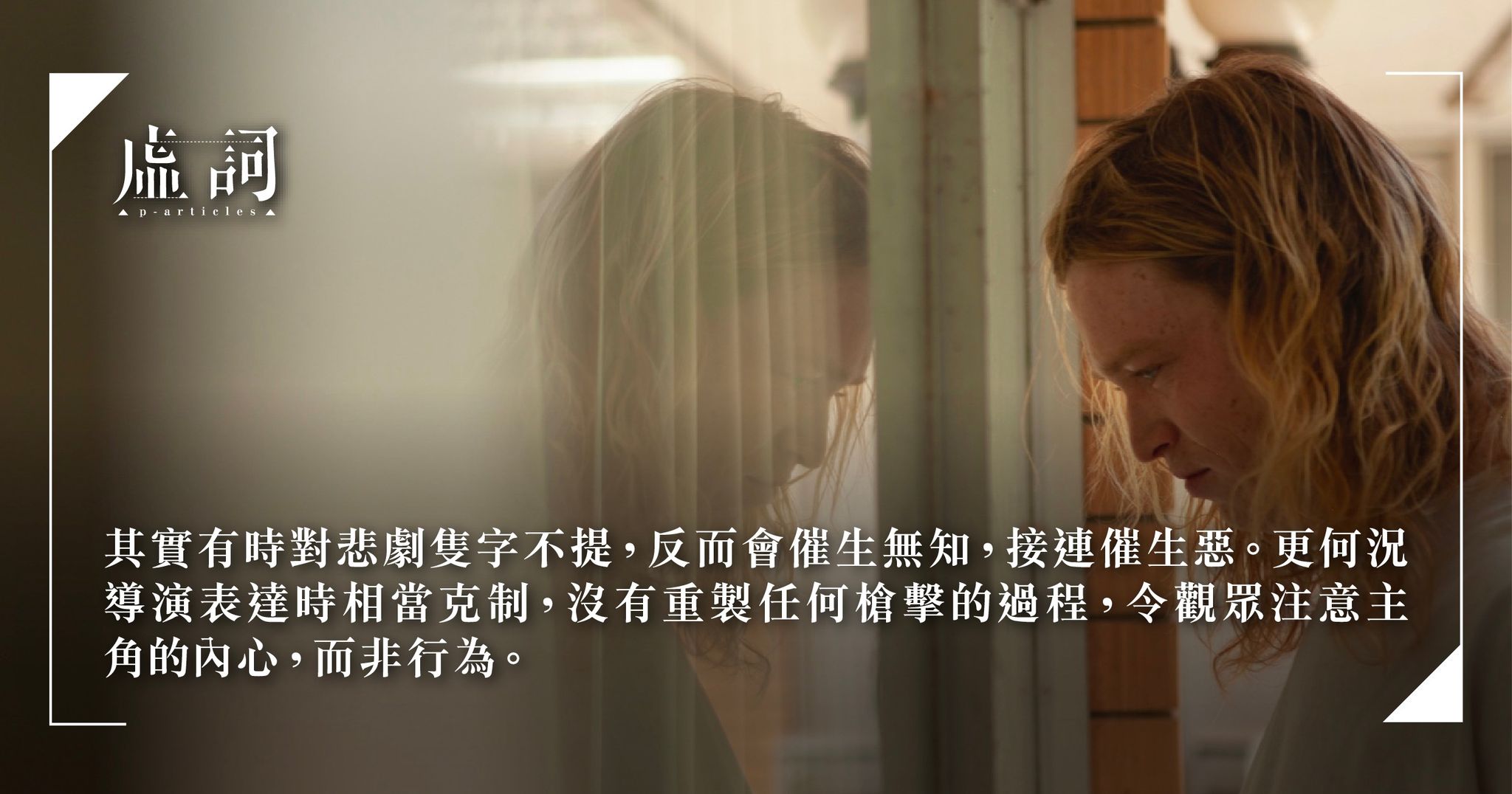

《惡的序章》:無名的人,無聲之惡

影評 | by 逸文 | 2022-09-27

《惡的序章》講述一位居住塔斯曼尼亞,患有心理疾病的男子,如何成為一位無差別襲擊平民的殺人犯。然而戲中卻沒有任何暴力鏡頭都,只描述主角的心路歷程,讓觀眾見證惡如何逐步萌生。逸天認為電影雖沒沒有特殊的運鏡或特效,卻處處讓人心情難以平息,這都要歸功於音效、演技和劇情鋪排。