SEARCH RESULTS FOR "玫瑰念珠"

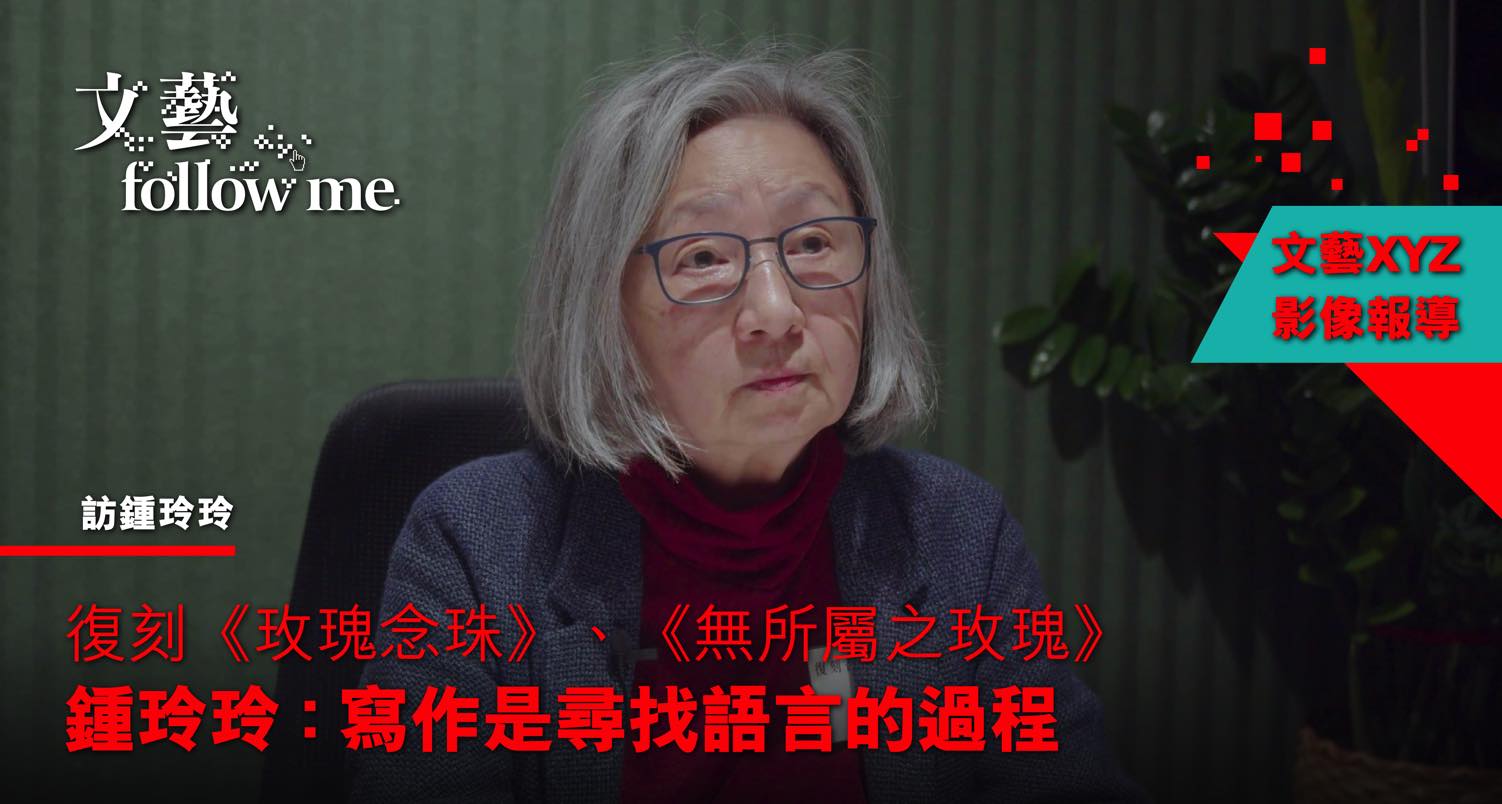

復刻《玫瑰念珠》、《無所屬之玫瑰》 鍾玲玲:寫作是尋找語言的過程

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2025-05-02

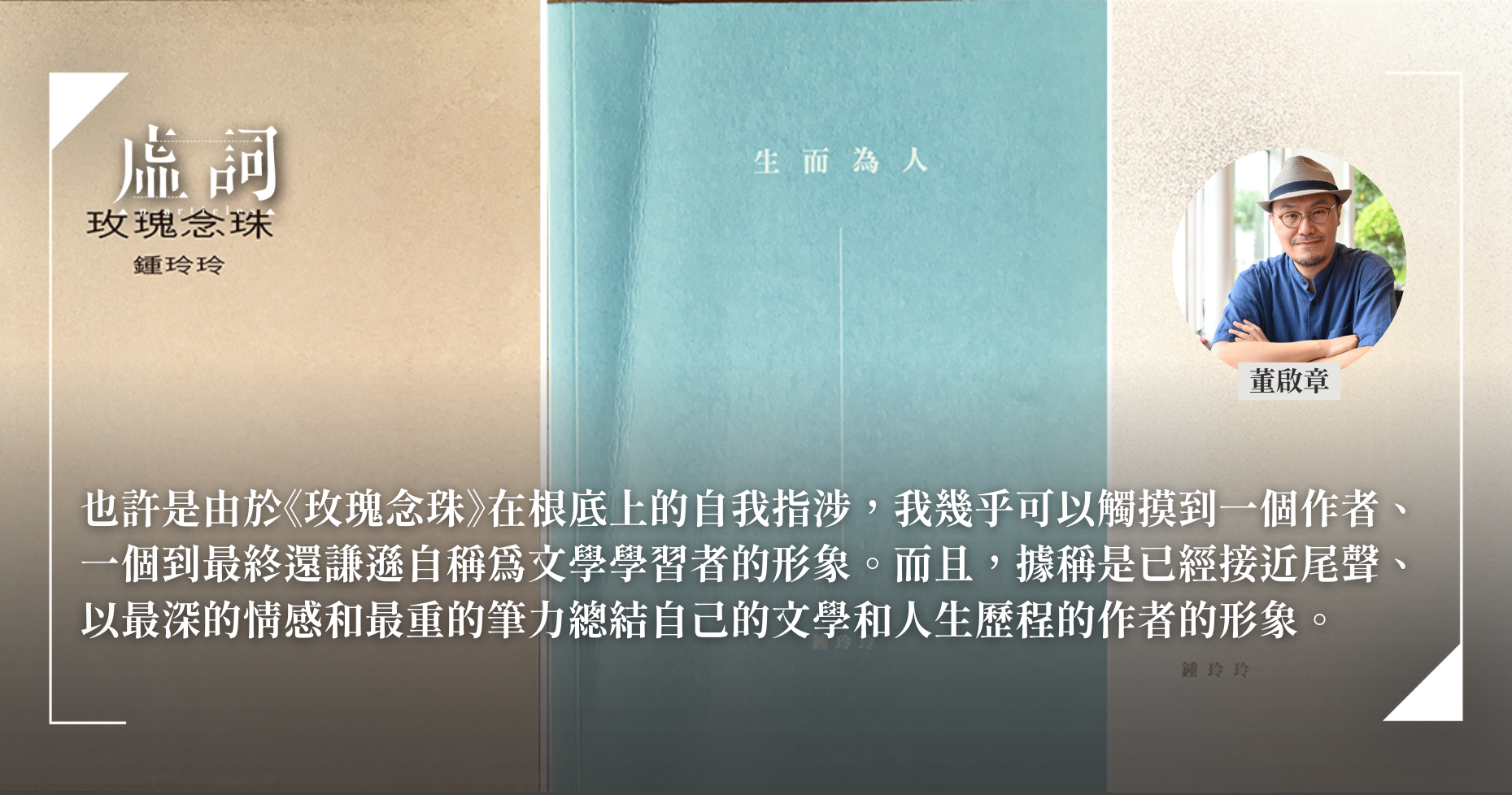

1997年,作家鍾玲玲在出版《玫瑰念珠》之後幾乎收了筆,直至2018年才再次重寫《玫瑰念珠/2018》(此書本無名,書名為方便指涉所加)。最近,香港文學生活館重新復刻這兩本書,後者與〈自由的幻影〉及〈生而為人〉一起,集結成《無所屬之玫瑰》。究竟這個題材為何在二十多年間一直纏繞著鍾玲玲,使她一再地重寫、改寫?

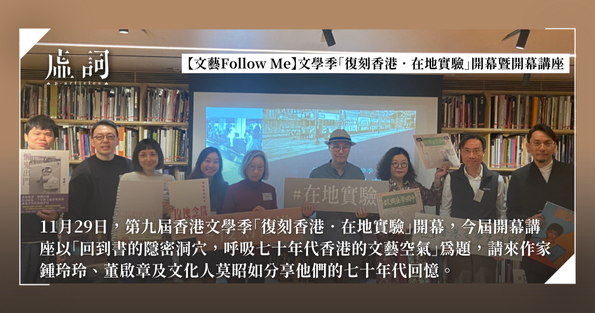

【文藝Follow Me】呼吸七十年代的空氣——文學季「復刻香港.在地實驗」開幕暨開幕講座

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-12-23

11月29日,第十一屆香港文學季「復刻香港.在地實驗」開幕,今屆開幕講座以「回到書的隱密洞穴,呼吸七十年代香港的文藝空氣」為題,請來作家鍾玲玲、董啟章及文化人莫昭如分享他們的七十年代回憶。鍾玲玲說到自己和文學。「我的寫作開始於七十年代,同樣非常遙遠了。從開始至這個年代 已經見證了文學曾經是甚麼?現在是甚麼?如果還有未來,請想像一下吧,將會是甚麼?又或者歷史在成為過去以後,㓿下的是甚麼?要是你問:文學有意義嗎?我會回答:有的。要是你問:能把這個意義說清楚嗎?我會回答:不能。像洞穴中的空談,請想像一下吧,如果時代沒有文學,甚麼時代?如果世界沒有文學,甚麼世界?」

鍾玲玲作品成炒賣對象? 名家教你考證辨偽!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-12

作家鍾玲玲作品成為文青暗地追捧之對象,此現象在文藝圈中已為人所知。鍾玲玲是七十年代湧現的香港本土作家群之一,誠摯寫作多年,結集成書的作品卻不多;從十年前左右,書展期間天地圖書攤位偶現鍾玲玲小說《愛蓮說》平價抛售,引來不少文青奮力「撲書」,傳奇持續數年。香港文學舊書有價有巿,一些載有作家作品的刊物亦同時水漲船高。然而如何辨別作者真偽、刊物之價值?資深文學編輯、鍾玲玲友人許迪鏘先生,日前就在臉書分享他與身為鍾玲玲大粉的青年作家黎哲舜的互動,並對網上一份標天價$12000的舊刊物上署名「玲玲」的作品進行了考證辨偽。