SEARCH RESULTS FOR "米蘭昆德拉"

【2023・回顧】告別逝去的人

現象 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-03

2023年,有些生命離開了,讓我們念記這些逝去的名字,他們將如消逝的星光,在千萬年後再次到訪地球,我們亦將再重聚。

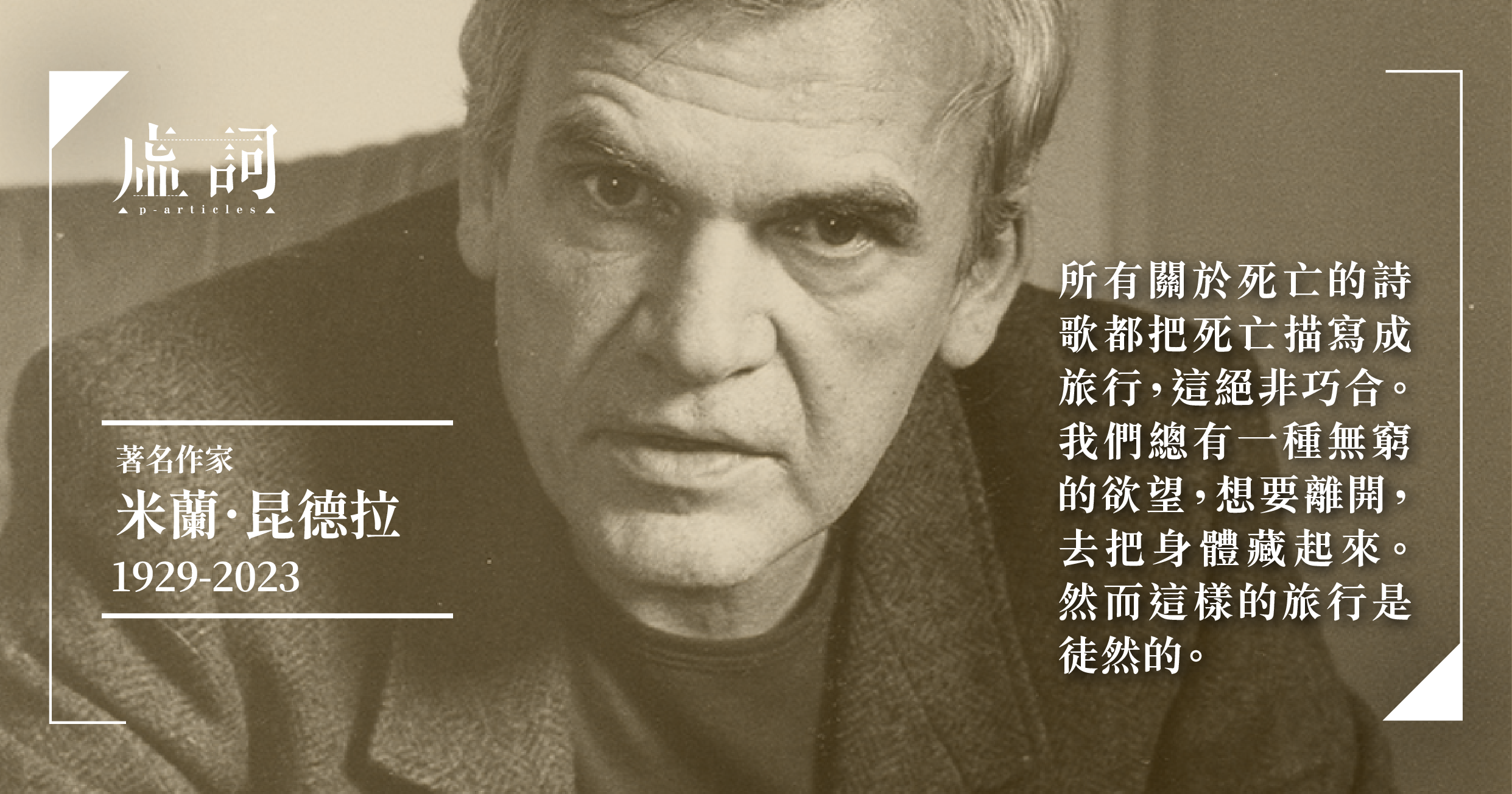

悼米蘭昆德拉小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-22

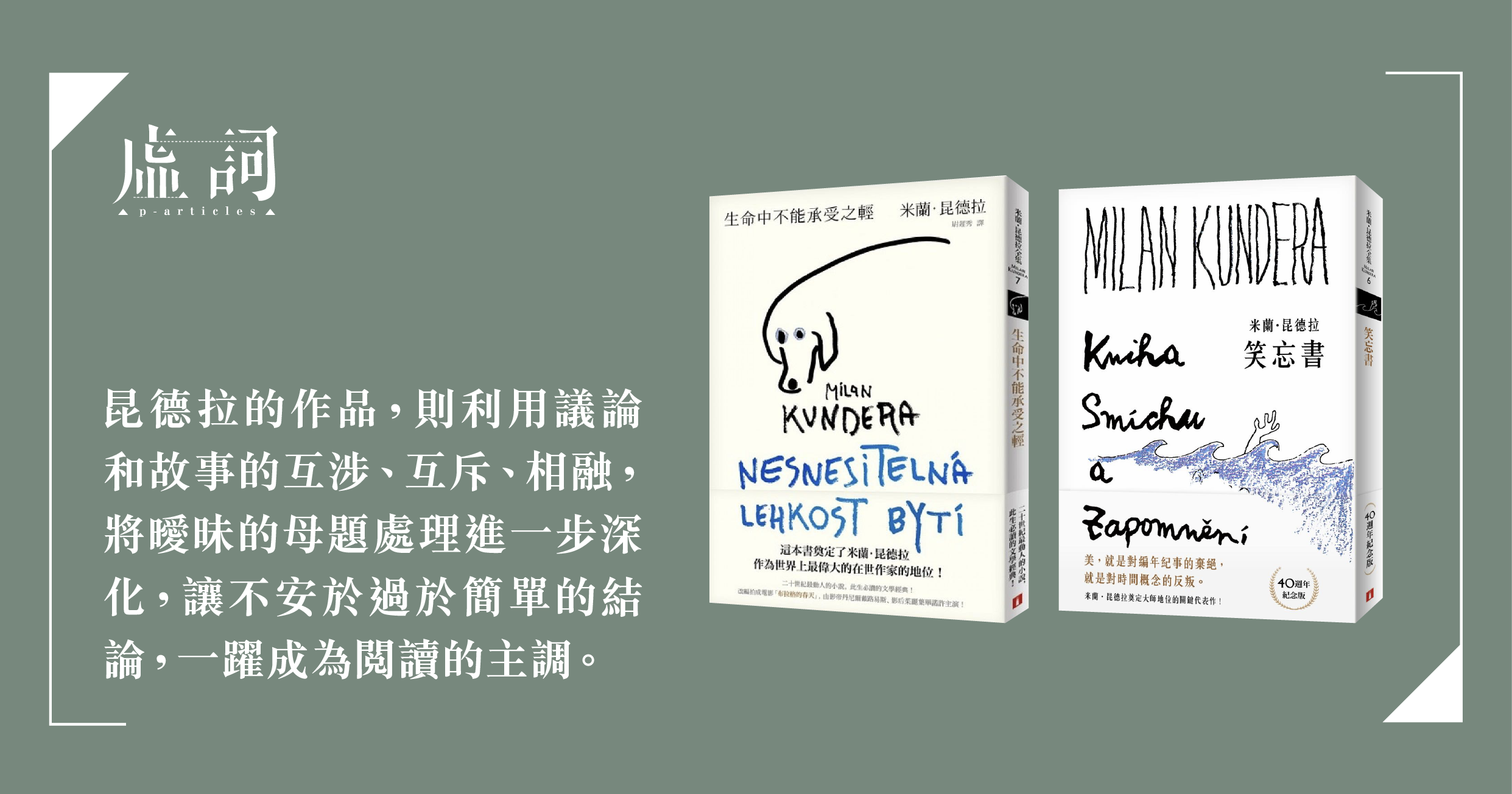

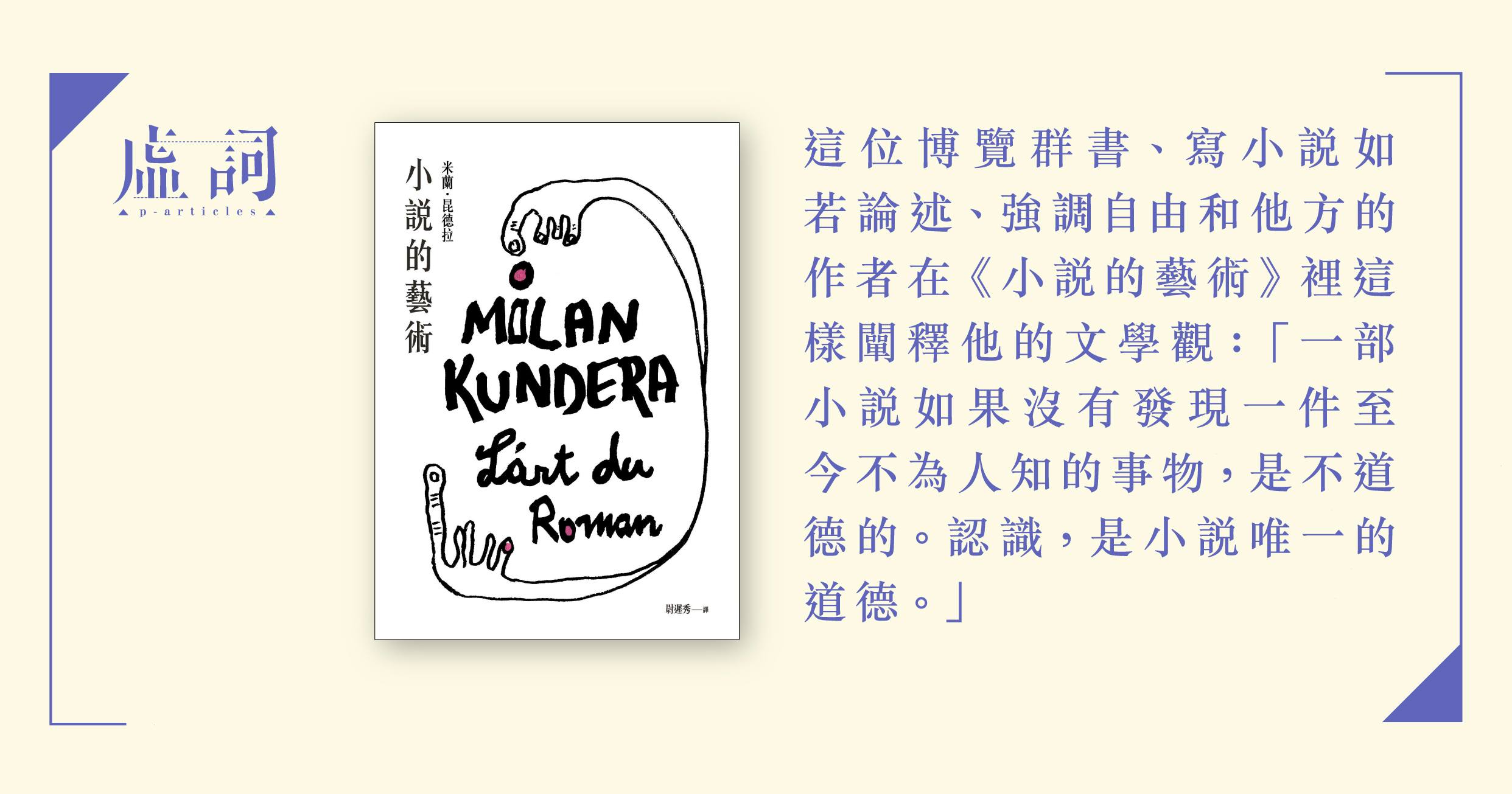

2023年7月11日,世界著名作家米蘭・昆德拉( Milan Kundera )因長期患病,在巴黎離世,享壽94歲。他一生以作品揭示命運的現實和時代的荒誕,卻因諷刺共產政權而全面被禁,被開除黨籍和革職,但依然無阻他的寫作。 2021年上映的紀錄片《米蘭昆德拉:從玩笑到無謂的盛宴》,是他的首部紀錄片,也是他的最後寫照。故此《虛詞》編輯部整理小輯,收錄朗天、鄧正健、李敬恒的悼文,以及飲江的悼亡詩,讓我們繼續追悼這位當代文學大師。

媚俗的進化

理論 | by 任弘毅 | 2023-04-21

「媚俗」已經不只是被動地、被政權脅迫認同主流價值;它的主導角色已經從政府移到每個人身上了——每個人既是被脅迫認同主流價值的,也是主動脅迫他人認同主流價值的。就是透過這種「藉否定自己來否定他人」的手法,一種集體的、自發的、對自身價值的否定便就此形成。它所利用的是人性迴避傷痛、對同一立場者具有親切感這兩個漏洞。