SEARCH RESULTS FOR "考古"

讀小說自學成盜墓賊!中國男子痴迷書中情節 竊9件一級國寶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-02

湖北省棗陽市的郭家廟墓群作為中國重要的考古遺址,於2023年遭受盜墓事件,導致20件珍貴青銅器被竊取。在主犯余某於2025年3月落網後,其曲折離奇的犯罪細節隨之曝光,表示自己的盜墓技術與知識竟是從閱讀盜墓小說中自學而成。余某供稱沉迷於盜墓小說中光怪陸離的探險情節,其後不再滿足於虛構故事,並對小說中描寫的「神祕技法」產生親身體驗的念頭,繼而犯案。

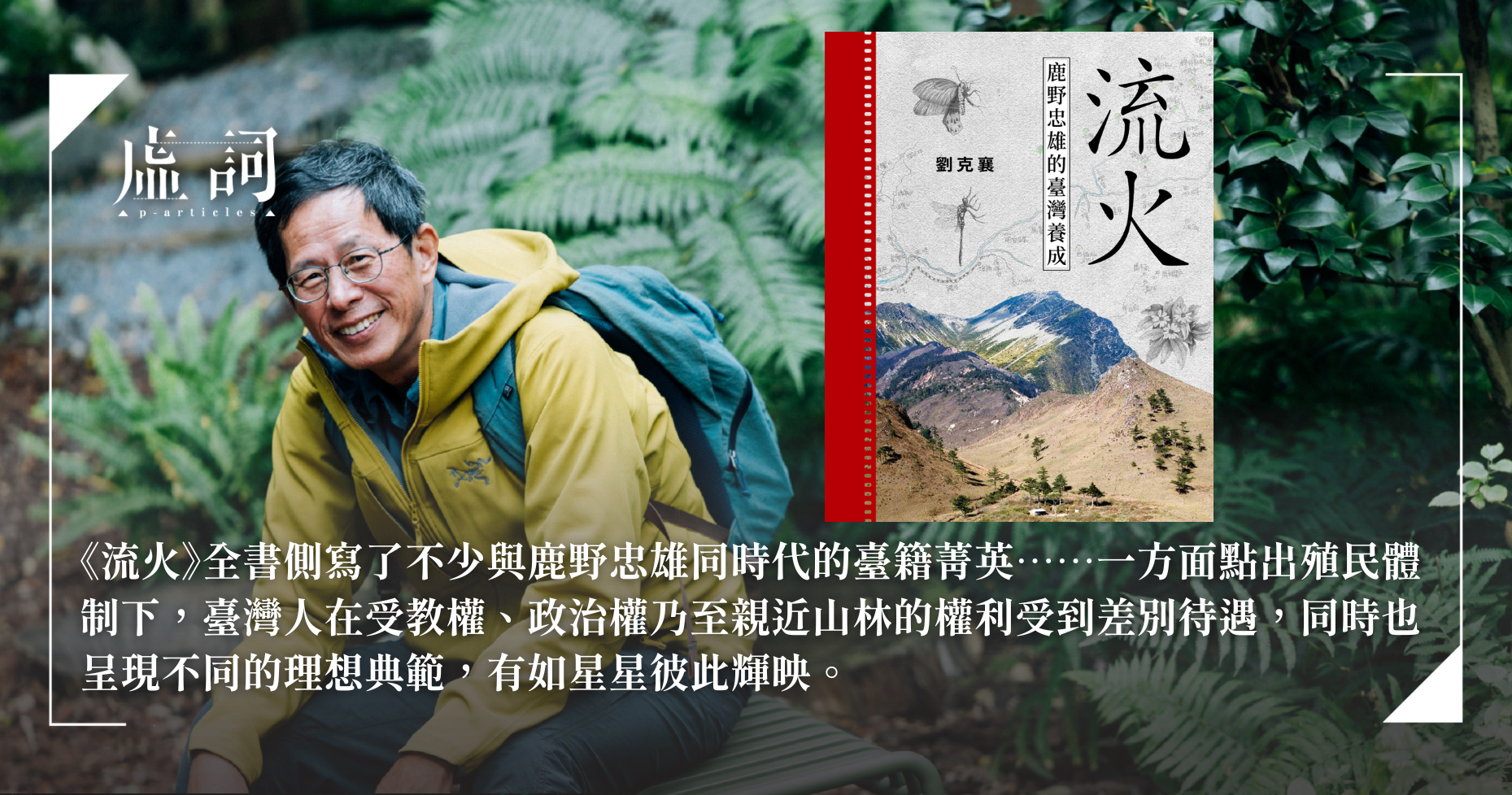

向傳奇致敬,也向自己的青春走去:專訪劉克襄《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》

專訪 | by 陳歆怡 | 2025-03-17

陳歆怡訪問劉克襄,詢問了關於他的新作《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》,解釋劉克襄如何以地域分區,搭配時間軸線,將日本博學家鹿野忠雄如何從昆蟲採集到高山攀爬,從生物地理學到民族學、考古學等方法,於台灣這片土地上鍊出廣博的學養。劉克襄透過嚴謹考究加上親自查訪,令到《流火》營造出閱讀的樂趣,讀者閱讀間就仿如回到昭和時代,與鹿野忠雄一起上路。