SEARCH RESULTS FOR "學習"

【文藝Follow Me】訪港產動畫《世外》創作團隊 在輪迴之間學習忘記與放下

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2025-11-04

《世外》作為今年香港動畫電影話題之作,不論上映前後都受到眾多影迷關注。電影製作耗時七年,其靈感源於監製及編劇楊寶文(Polly)對朋友猝逝的衝擊,啟發她探索輪迴與放下的命題。早於2019年時,張小踏第一次聽到Tommy及Polly想把《世外》做成長片,她心想:「你們發夢啦!」沒想到,張小踏最終卻成為了《世外》的美術總監,這幾年每天與一秒8格的動畫作戰,使她「發夢」也要加入的原因很簡單,「故事很好,很觸動到我」。

白魚

小說 | by 胡果 | 2025-09-05

胡果傳來小説,以魚作意象比喻被規訓的人生。生活被許多隱形卻存在的魚線牽引,期待、排名、評價等這些社會規條,使他不得不把自己包裝成被人所滿意的樣子。在社會規範的面具之下,他幻想自己是一條魚,自在地在水中暢游,最終他打開「自由」的窗戶,奔向河流,化身成他想象中的「白魚」。

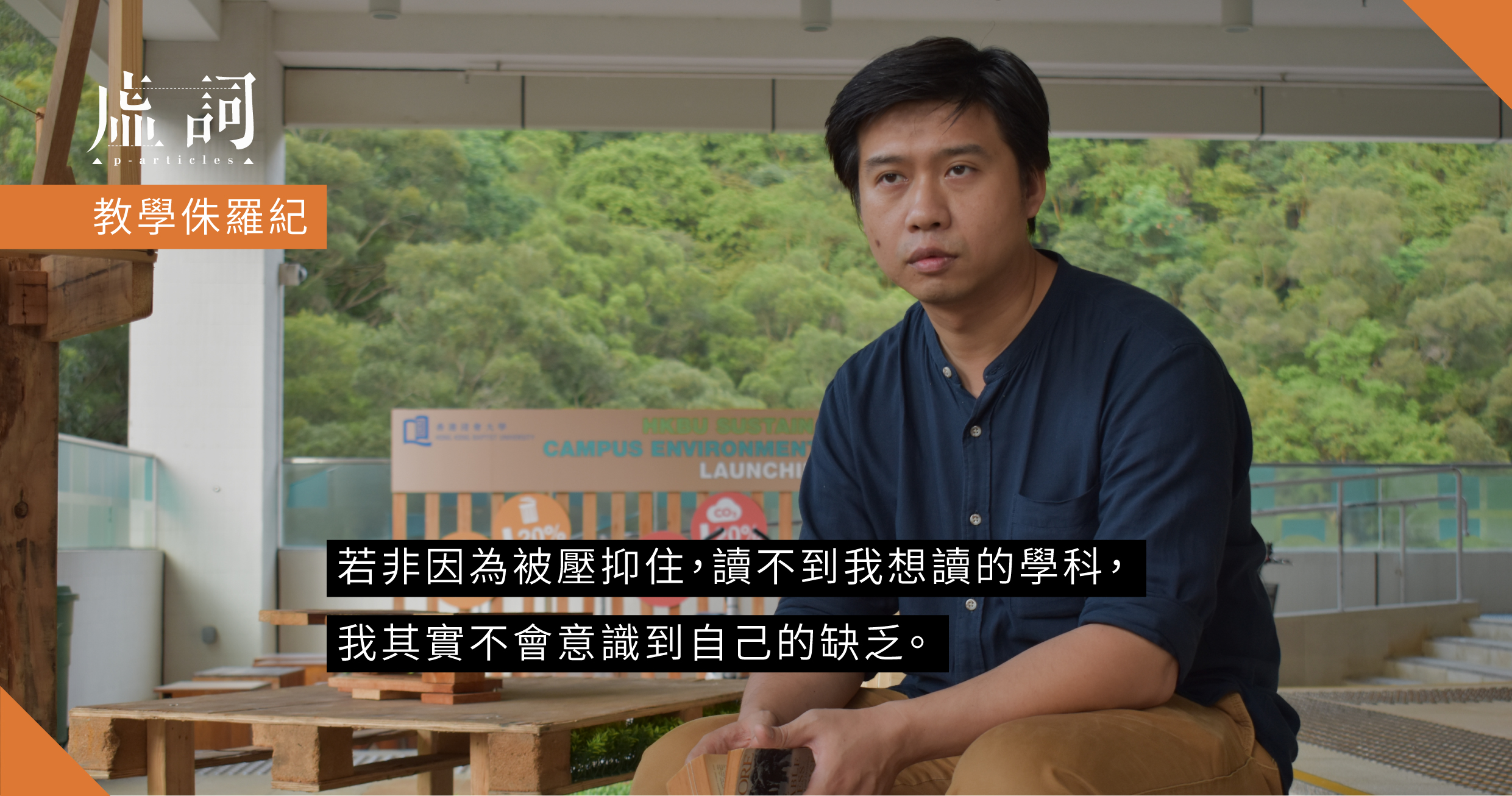

【教育侏羅紀】病

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-04-07

佘潁欣傳來以「病」為主題的散文,書寫她一年前決定轉科,但被學系助理阻攔,要求她提供「強烈理由」才能退修,如呈交醫療文件證明自己因病無法學習。佘潁欣對此感到不解,為何要證明自己「有病」,才算是一個「強烈」的退修理由。縱使她明白此程序是工作所需,但又有誰會理解她呢?

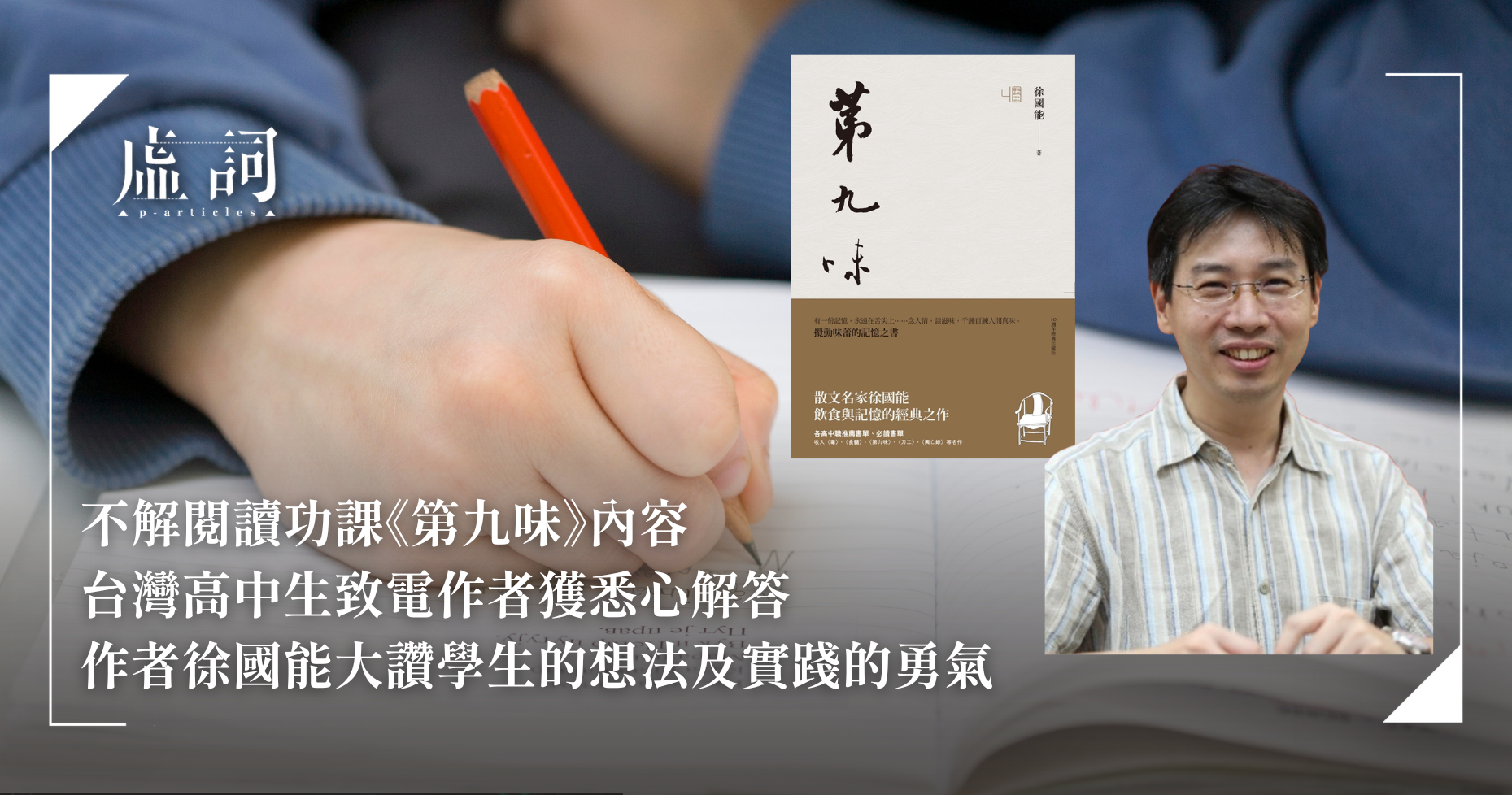

不解閱讀功課《第九味》內容 台灣高中生致電作者獲悉心解答 作者徐國能大讚學生的想法及實踐的勇氣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-18

不懂中文閱讀功課,問作者本人亦是另一種選擇?台灣高中生讀到散文集《第九味》後,因不懂得回答問題便突發奇想,上網搜尋作者徐國能的聯繫方式,竟意外獲作者接通,並詳細解釋文章。徐國能隨後表示,年輕人能夠這樣做讓他大吃一驚,亦服他們的想法,跟實踐的勇氣。不少網民得悉後都紛紛表示這樣的模式才是真正的學習,促使學生更願意主動鑽研文學,令學習不再枯燥乏味。

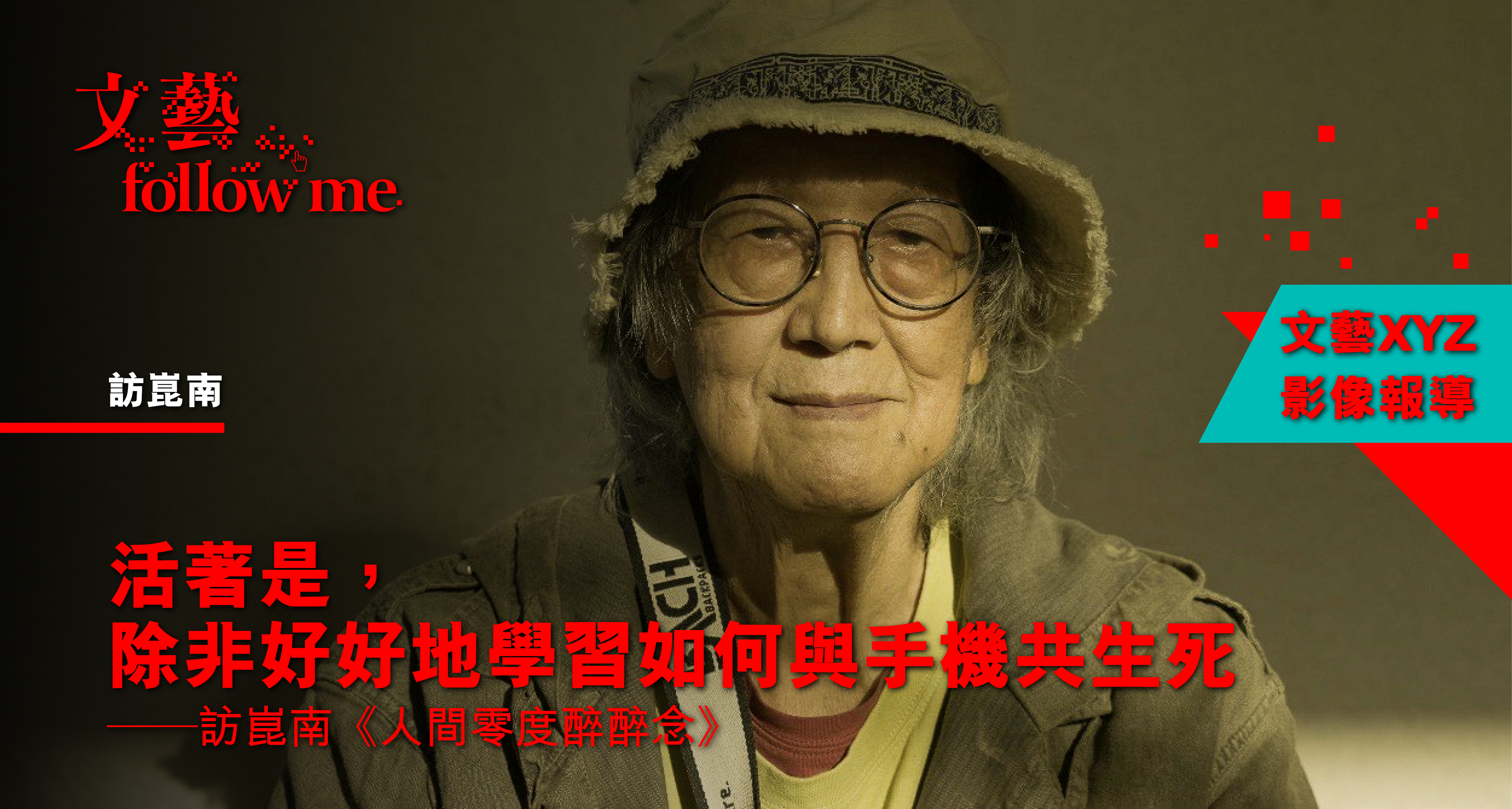

【文藝Follow Me】活著是,除非好好地學習如何與⼿機共⽣死——訪崑南《人間零度醉醉念》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-01-12

去年七月,作家崑南出版「手機書寫」系列之二《人間零度醉醉念》,收錄30首他在手機上即「機」揮毫的詩。自20多年前起,崑南已經想寫「天、地、人」三部曲小說,現時「天」有《天堂舞哉足下》;「地」有《地的門》;「人」則醞釀多年仍未寫成,崑南說他寫了三分一,「但都不滿意,」於是在未寫成「人」字小說前,「我就想不如用『人間』代替一下。」

AI能學習反諷嗎?曾卓然、董啟章、鄧正健如何給AI下指令

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-05-18

香港文學館製作的全新文藝清談節目《藝文在線等》,上月底開始在網絡平台首播,首兩集話題圍繞近期大熱的 AI 聊天機器人ChatGPT,從文學角度討論人工智能現時的限制,並談及幽默、反諷、侘寂等關鍵詞,節目播出後亦在文藝界引來不少後續討論,《虛詞》編輯部整理相關內容,並與曾卓然、鄧正健再作訪談,更深入探討 AI 是否能夠學習自我反諷的寫作風格。

【教育侏羅紀】我的廣東話學習史

教育侏羅紀 | by 莫昭如 | 2021-12-09

我哋一邊廂見到香港聾人爭取佢哋嘅文化權利(包括對佢哋嘅母語尊重同承認),但另一邊廂我哋就見到中國共產黨點樣將新疆嘅維吾爾族人再教育,漢化,壓制佢哋嘅語言文化宗教,似乎係進行緊一場cultural genocide文化上嘅種族滅絕!

讓我們學習易地而處

散文 | by 王樂儀 | 2021-10-05

在場運動承載了很多聲音、很多思考,跨越世代、階層,是趨近民主的一種實踐。同時,最重要的是,當我們要將和理非與勇武連結,甚至乎與更多,包括牧者、教徒、母親前所未有地連結,我們每個人也開始仔細地學習如何穿過他人的位置,聆聽不同的聲音。而最重要的是,不為自己,或他人帶來傷害。每次都是艱難的選擇。