SEARCH RESULTS FOR "詩"

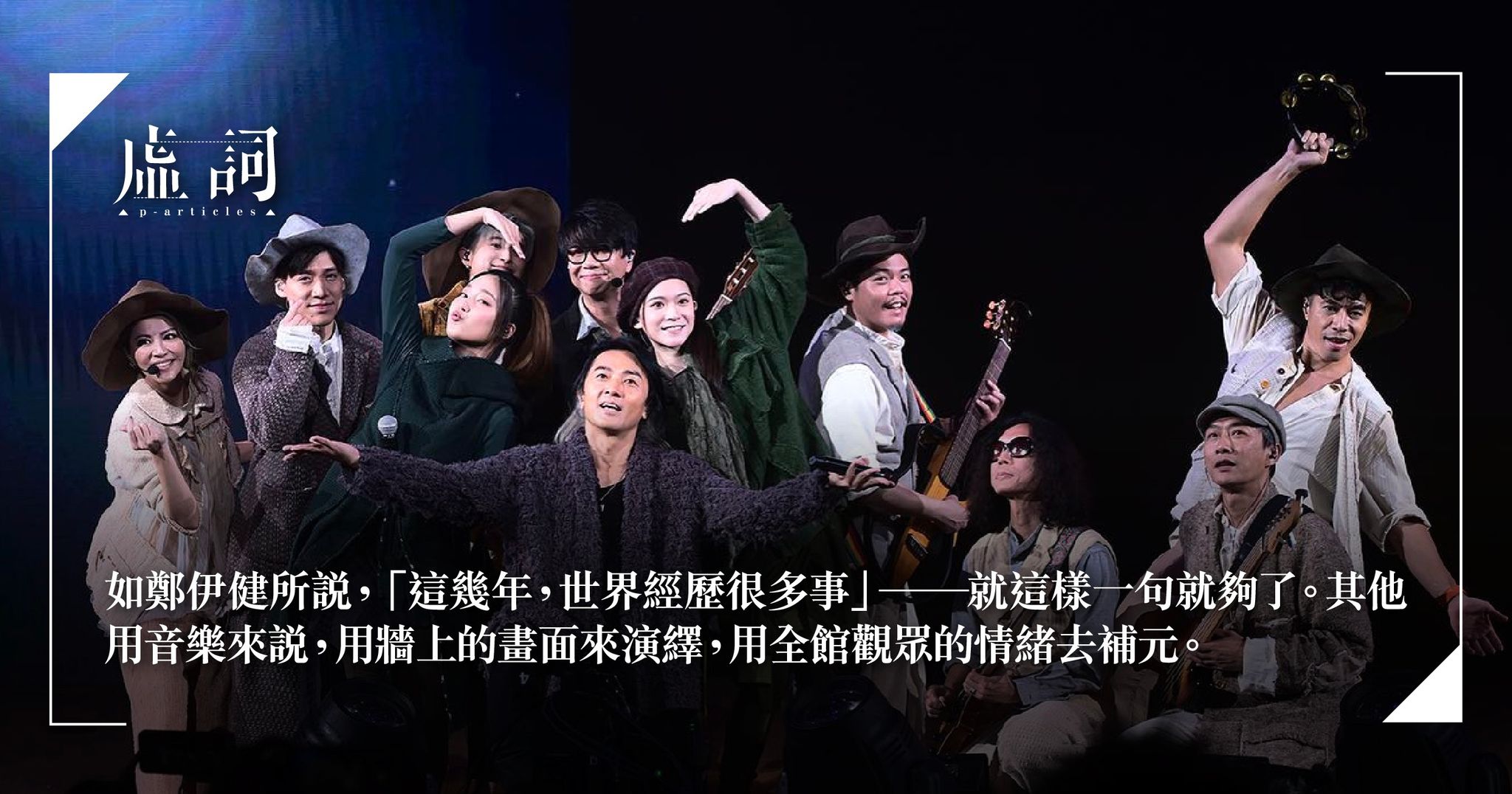

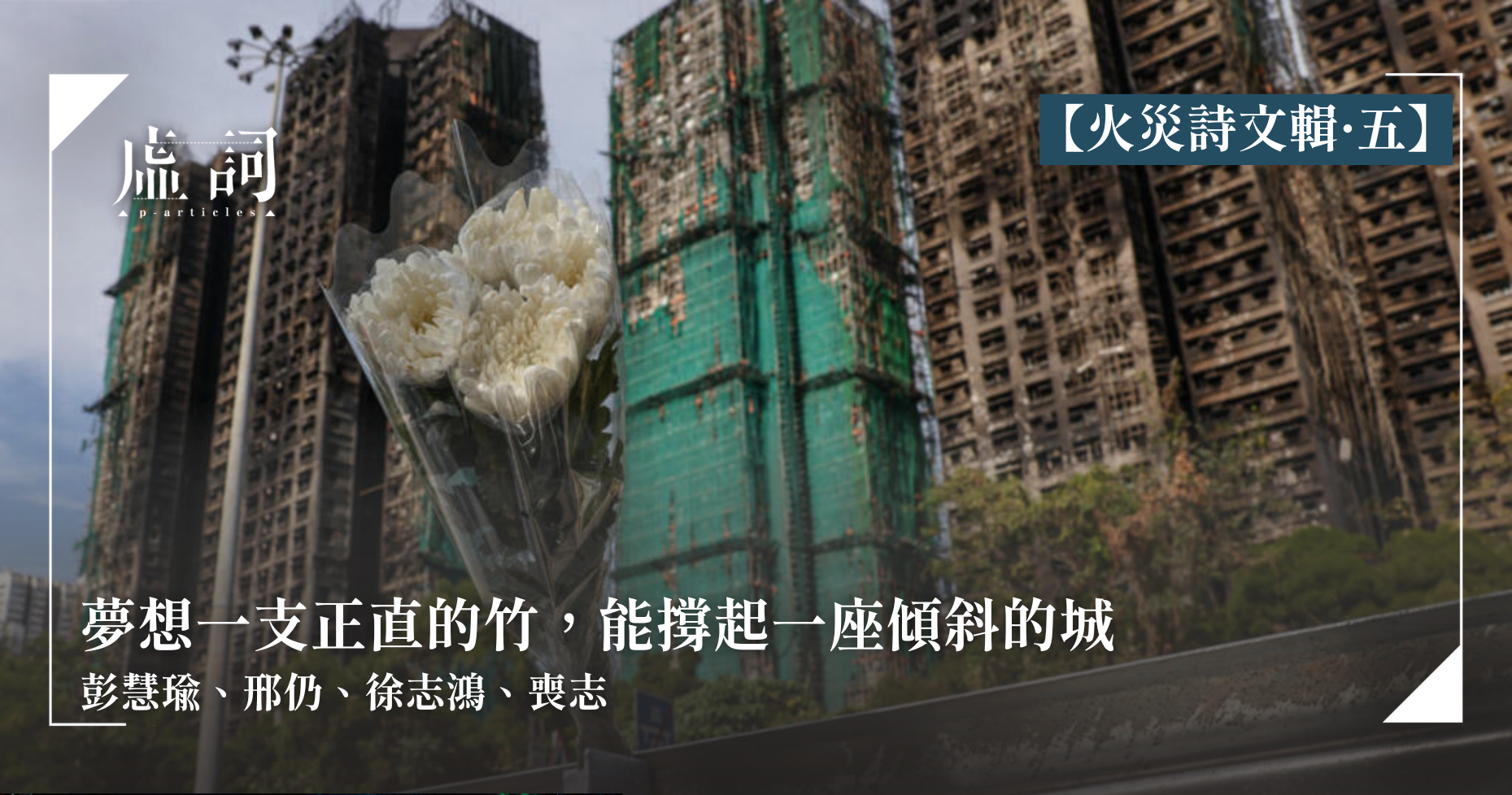

【火災詩文輯·五】夢想一支正直的竹,能撐起一座傾斜的城

詩歌 | by 彭慧瑜, 邢仍, 徐志鴻, 喪志 | 2026-01-22

大埔宏福苑大火發生迄今近兩個月,時光或許能沖淡表面的傷痛,卻難以撫平心靈深處的創痕。彭慧瑜、邢仍、徐志鴻以詩為祭,喪志則以散文為誌,四位作者藉由文字為這場災難寫下嘆息。用鮮花祭祀逝去的人,仰望剩低的天虹,記住憤怒,記住記住那頭吵鬧的獸,那一個漫長的夜。

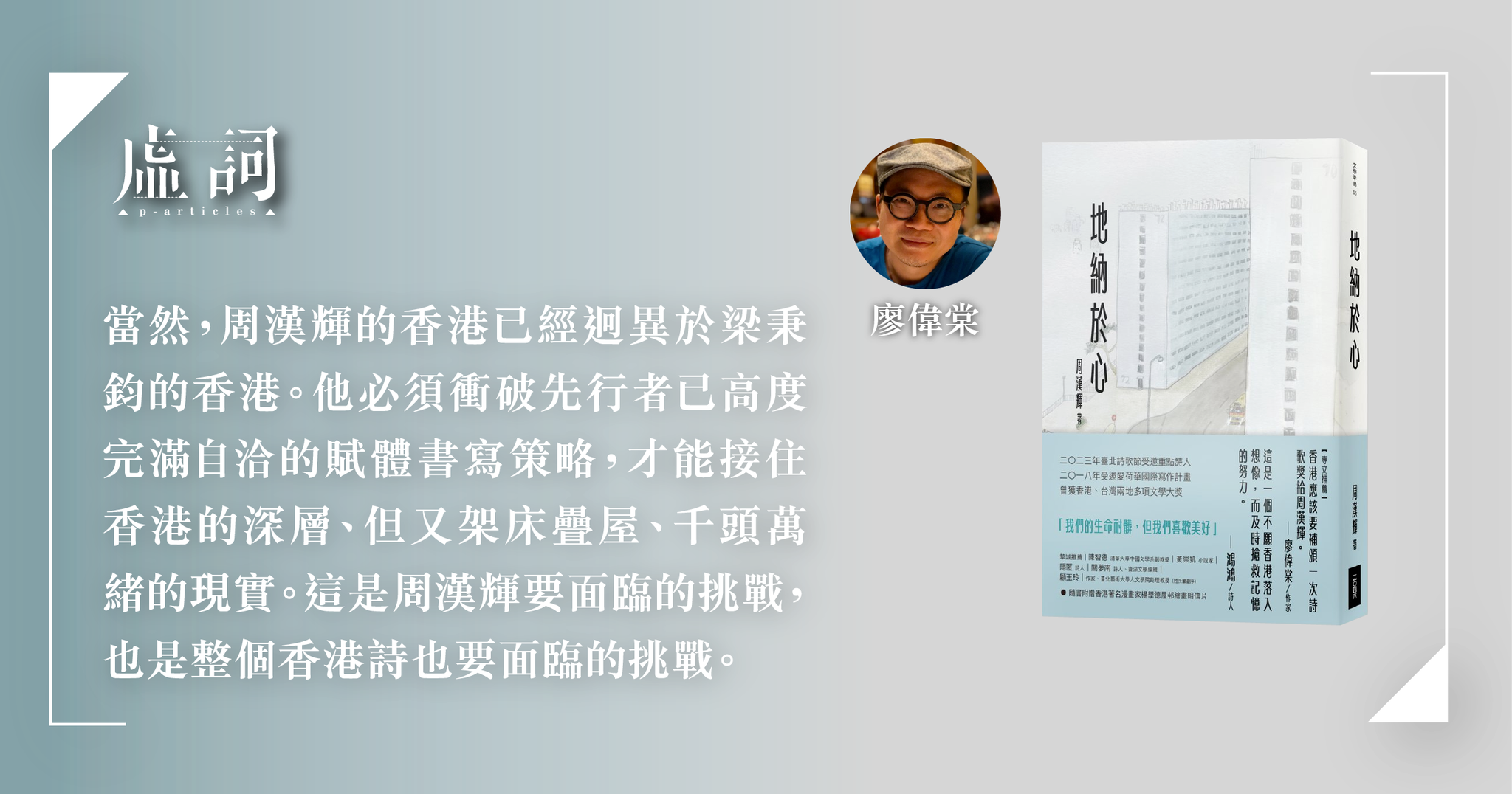

再讀周漢輝《地納於心》:兼淺談現代詩的兩種書寫對象

書評 | by 寧霧 | 2026-01-20

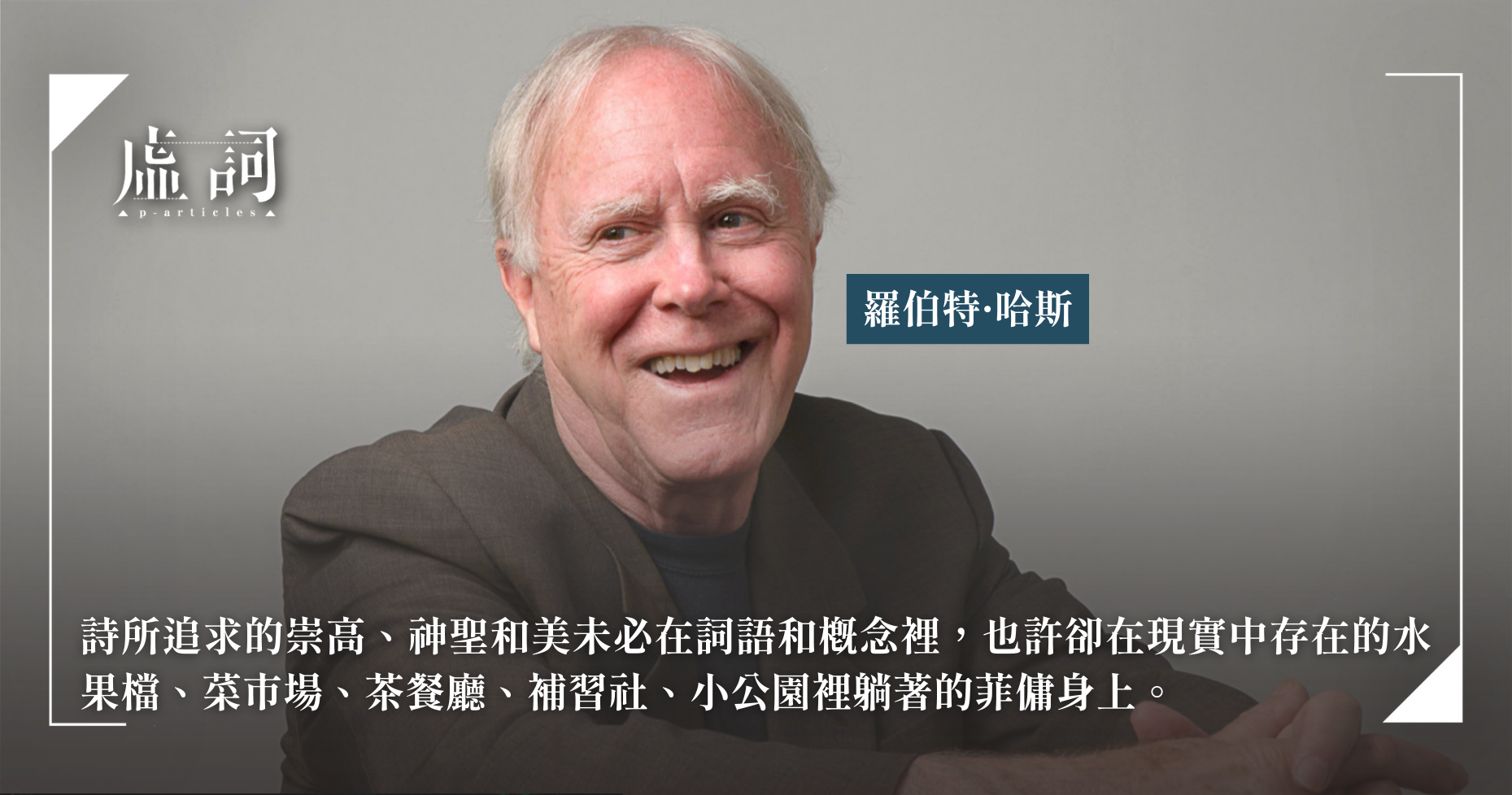

寧霧傳來香港詩人周漢輝詩集《地納於心》評論,認為其為近香港詩壇佳作。寧霧指出詩集以公屋、街道、飲食為主題,繼承本土詩生活化傳統,創新運用電影技法如長鏡頭與蒙太奇,描繪空間逼仄與時間縱橫,展現對眾生苦難的悲憫與節制情感。寧霧藉此探討現代詩「現實」與「自我」兩種書寫面向,援引柄谷行人理論解構二者之對立;認為周漢輝以觀察取代想像,拒絕煽情與封閉的隱喻遊戲,其溫柔的人文關懷遙相呼應米沃什與希尼的詩學觀點——詩,必須是對他人平凡與苦難的深刻認知。

【新書】李毓寒《緘默與沸騰》宋子江推薦序——〈熵增的抒情〉

書序 | by 宋子江 | 2026-01-19

香港詩人李毓寒最近出版了其首本詩集《緘默與沸騰》,邀來《聲韻詩刊》主編、詩人兼譯者的宋子江為其作序。序中,宋子江認為書名精準隱喻了香港城市生活與個人情感間「沉默」與「喧囂」的雙重張力。詩集最顯著的特色之一是對詩歌語言的信與疑,李毓寒透過科技熵增、漂泊身份、日常飲食及公共事件入詩,以獨特意象對抗遺忘與平庸。宋子江指出李毓寒始終把詩歌語言視為一種有限的努力,在緘默中積蓄能量,沸騰中綻放微光,成為香港精神的鏡像與抗辯。

詩三首:〈染指〉、〈對〉、〈水循環〉

詩歌 | by 徐竟勛, 無焰, 曾靜雅 | 2026-01-16

讀詩三首。徐竟勛傳來〈染指〉一詩,借藍染與藍曬顯影的意象,轉化為情感的滲透與記憶的顯影,在幽微燈火中顯影情感的離合與烙印;無焰的〈對〉以回應大埔火災後的會議,用目光構建出雙方決絕的對峙,展現災民不滿的情緒;曾靜雅在〈水循環〉中,藉刮鱗、洗衣等日常水聲道出情感的壓抑,當生活的漩渦演變成精神的風暴,縱使竭力瞞騙自己,內心終將迎來無聲的海嘯。

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》書摘〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉

書序 | by 鍾玲玲 | 2026-01-12

香港文學生活館於12月重磅出版了香港作家鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》,為她絕版詩、文集《我的燦爛》(1979)及《我不燦爛》(1988)之復刻。虛詞編輯部精選了〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉三篇文章,在此讓讀者先賭為快。《蹉跎歲月》描繪友情在平淡與苦痛間的疏離與親近,反思無驚無喜歲月的虛空;《情調》從浪漫青年到務實母親的轉變,強調情調的消逝與現實的堅韌。《吃的儀式》則以主婦視角,呈現烹飪的瑣碎與莊嚴,視每餐為對生命的告別儀式。

詩九首:蘇苑姍、無鋒、陳文慶德

詩歌 | by 蘇苑姍, 無鋒, 陳文慶德 | 2026-01-09

讀詩九首。蘇苑姍、無鋒、陳文慶德各自傳來三首詩作。蘇苑姍藉由詩作構建出在「受限中尋求超越」之境,叩問生命、時間、肉身以及心靈如何在破碎中尋求完整;無鋒圍繞著「愛而不得」與「理性崩塌」主題,以不同敘事角度層層剖析愛情怎樣摧毀人的理智,而人在絕望中迸發出生命力;陳文慶德則傳來以「卡戴」及「三角錐班頓」創作的數學詩體,以數理化的概念及邏輯將清晨、夜晚與旅途中的瞬間景象,將內心的迷惘、寂寥與被動感具象化成讀得到的詩句。

葉英傑詩三首(二)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再傳來詩作三首。〈無題(7)〉寫於災後半個月,詩人需與其他災民暫搬他方,在陌生環境中渴望偽裝「正常」,彼此因創傷而迴避相認的沈默;〈找路的瓢蟲〉則藉由車廂中尋路的瓢蟲自喻,道出努力尋找方向卻又無所依歸的徬徨;〈無題(8)〉成詩災後一個月,堅持沿用宏福苑地址收信,來維繫與舊家身分的紐帶。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》代序——筆談:「這是一個關於語言的事實,並非世界的事實」

書序 | by 鍾玲玲, 鄧小樺 | 2026-01-05

香港作家鍾玲玲在1979年及1988年分別出版了詩、文集《我的燦爛》及《我不燦爛》。本此香港文學生活館推出《我的燦爛/我不燦爛》復刻版,並經過作者重新修訂,且以編者鄧小樺與鍾玲玲筆談為代序。在代序中,鍾玲玲先回溯兩書書名之緣起,並指出寫作並無預設準備,乃隨生活需求而生,散文往往捕捉即時體驗與回憶的重演。她視「思念」為語言的事實,而非客觀世界的事實,透過書寫方能確認與虛構;回憶則是身心合一的當下重複,融合精神與身體層面,無需區分「今不如昔」的感慨,僅在茫然中應對。

詩三首:〈觀山〉、〈我願意〉、〈蒼蠅〉

詩歌 | by 言水, 黎喜, 曾靜雅 | 2025-12-25

讀詩三首。言水傳來〈觀山〉一詩,以連綿的動態意象反襯山的恆定,藉西西詩句之互文,在紛亂且帶有壓迫感的世態中,確立了沉默而堅毅的見證者姿態;黎喜的〈我願意〉則向土地與母體深掘,在語言的虛妄與勞動的實感間,表達了對集體命運既質疑又願承擔的決絕與無奈。曾靜雅在〈蒼蠅〉以葬禮喻盛宴,透過蒼蠅視角審視人類的貪婪與虛偽,充滿荒誕與諷刺。

【火災詩輯·四】先把自己照顧好,讓詩從你的心裡開始吧

詩歌 | by 蘇苑姍, 吳碧賢, 阮文略 | 2025-12-24

得知大埔宏福苑大火,除了悲傷之外,仍是哀痛。蘇苑姍、吳碧賢、阮文略分別寫詩,以筆代語抒發情感。從環繞的手臂,就能把每一個痛苦收集,想把一些感受收藏便緊緊擁抱。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

談《極樂海》——筆訪詩人石堯丹

專訪 | by 李浩榮 | 2025-12-18

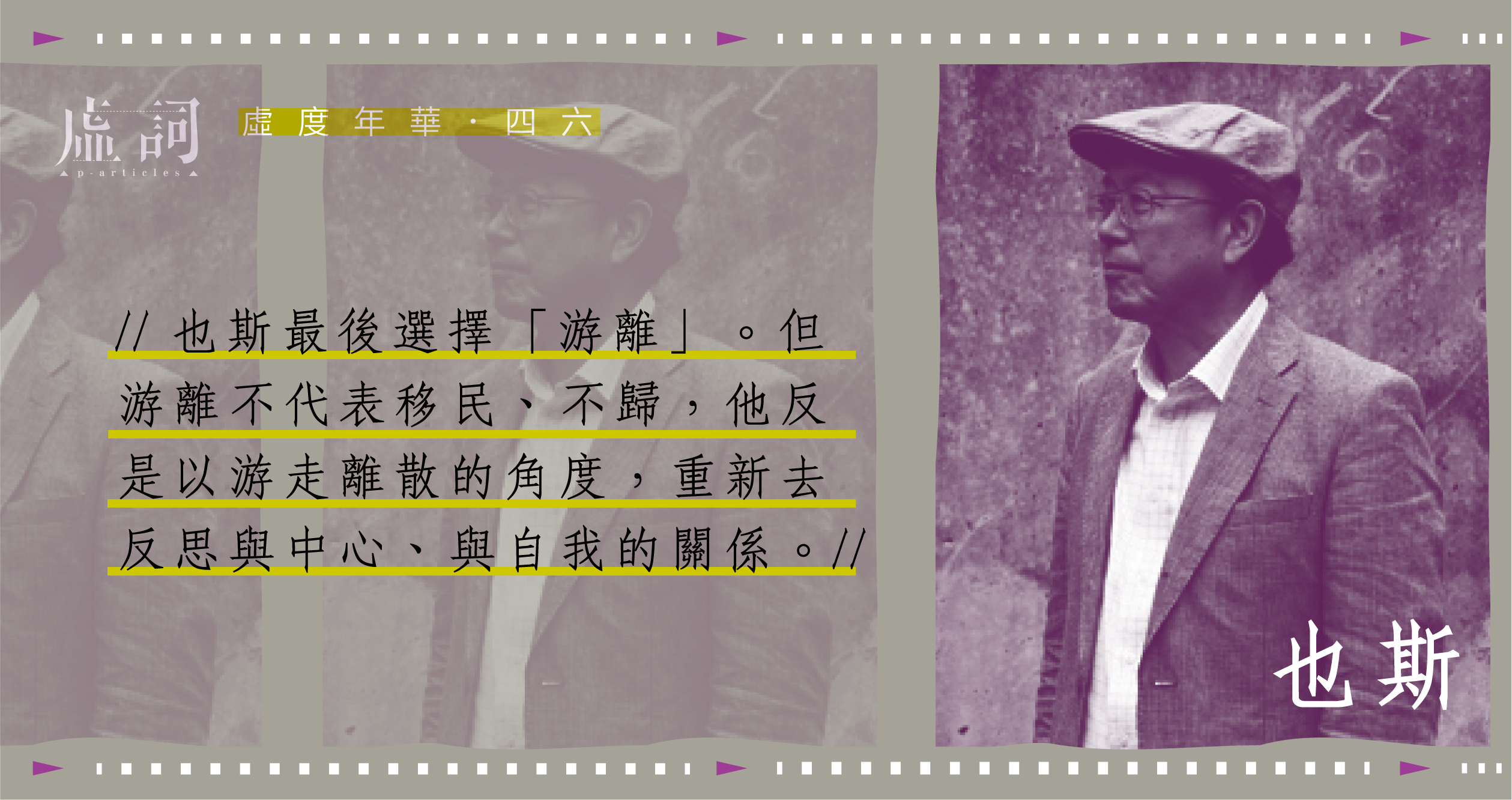

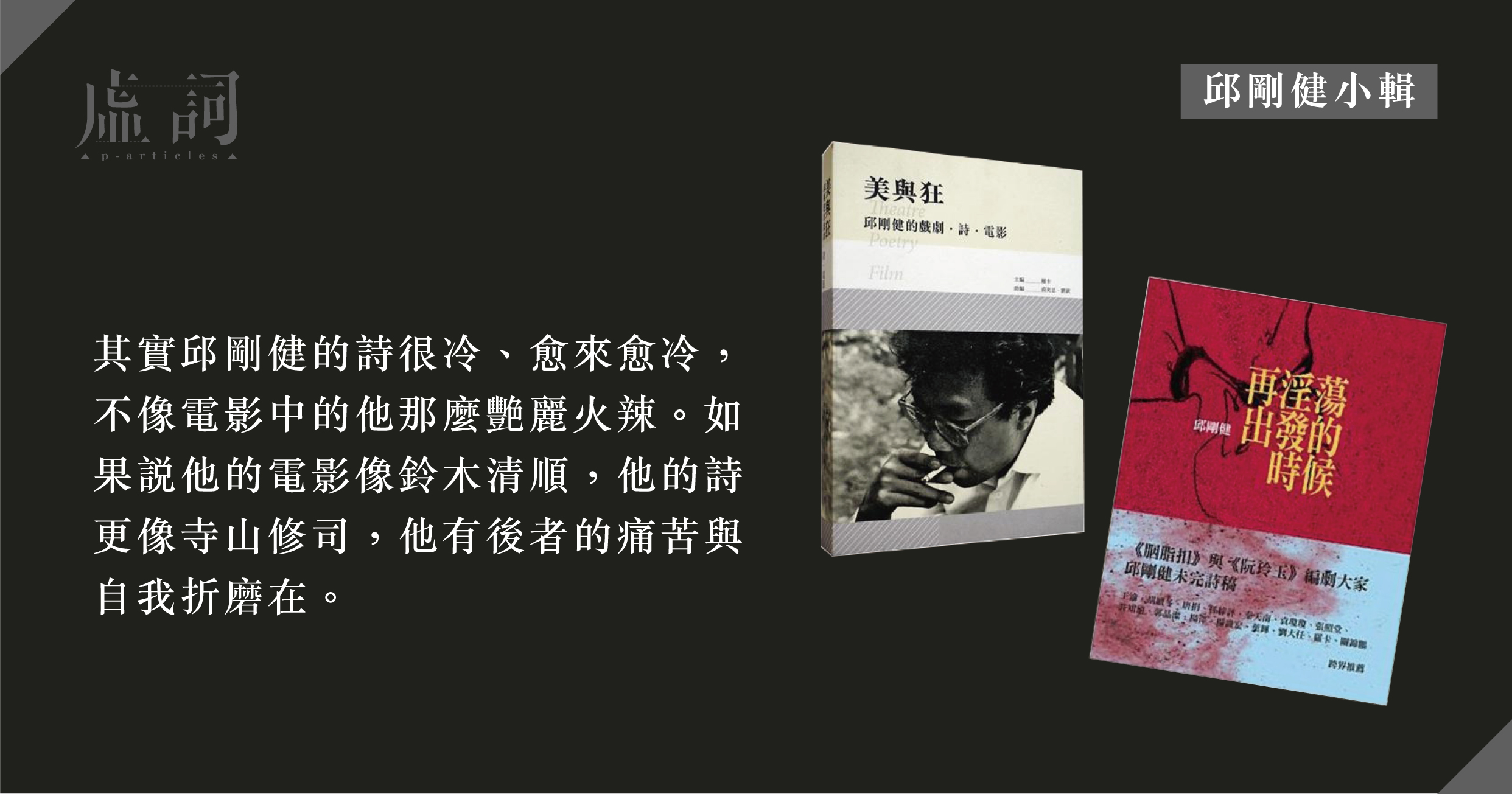

香港詩人石堯丹最近出版其首部詩集《極樂海》,詩集中可見他與多位前輩詩人的對話。李浩榮藉此機會與他進行筆訪,大談他所欣賞的前輩詩人,一窺他們如何影響石堯丹的創作。石堯丹讚揚楊牧詩作極具音樂性、節奏感,用字古雅且情感厚積薄發;也斯的詩作則讓他感受到城市觀察下的生活無奈,詩句輕盈卻情感沉重;邱剛健的詩風以暴力、血腥、死亡與情色為特色,風格獨特。

【火災詩輯·三】誰還能遞給我們新的鑰匙,把傷口打開

詩歌 | by 甄拔濤, 薯林, 雨曦, 白鴿子 | 2025-12-16

大埔宏福苑的火災雖已過數週,但這場災難在市民心中留下的創傷,依舊隱隱作痛。甄拔濤、薯林、雨曦、白鴿子寫詩感懷。擁抱這逐漸冰冷的墓碑、不被清洗的街道遺忘,這裏不是鐵製的心。

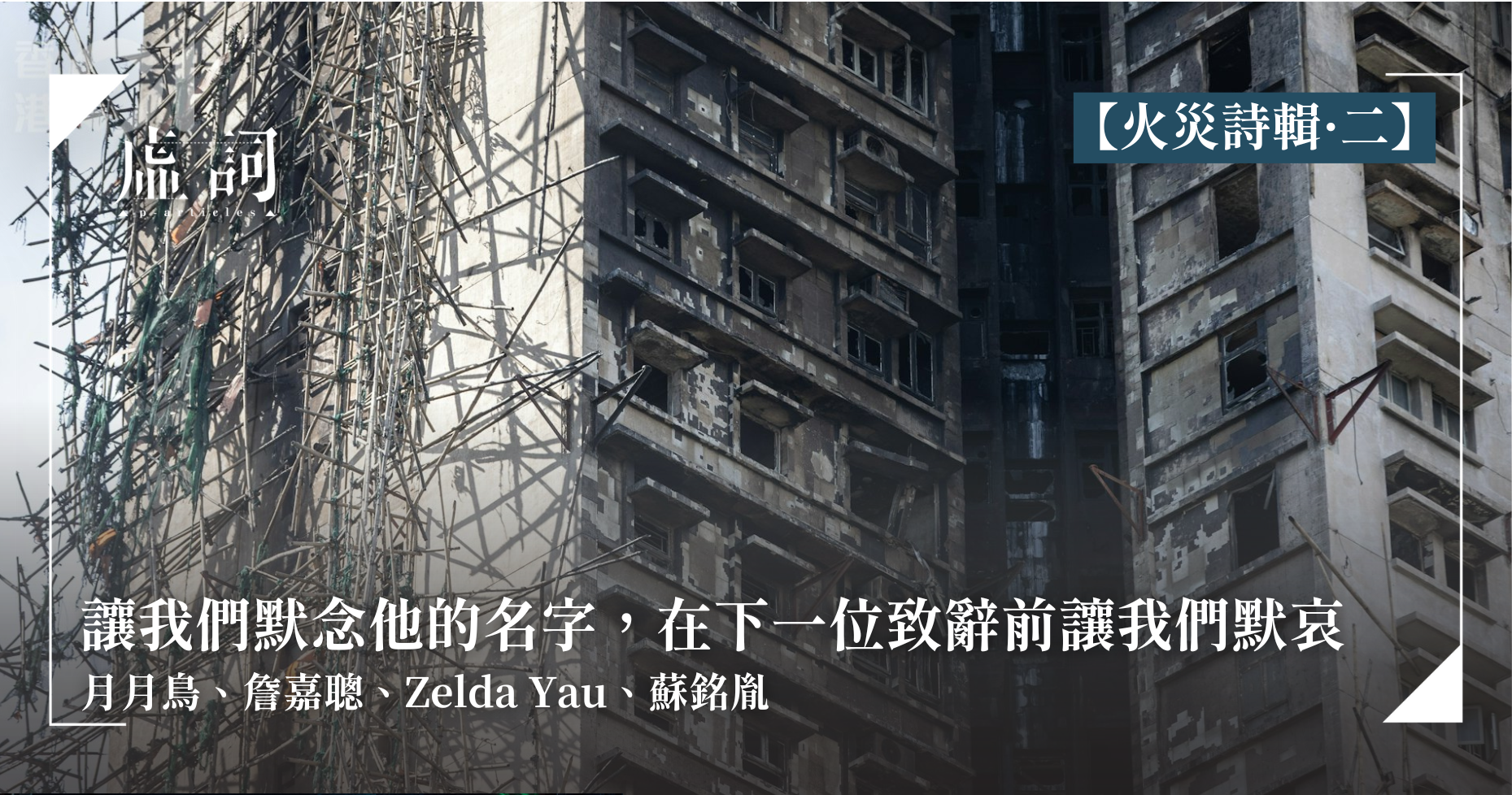

【火災詩輯·二】讓我們默念他的名字,在下一位致辭前讓我們默哀

詩歌 | by 月月鳥, 詹嘉聰, Zelda Yau, 蘇銘胤 | 2025-12-13

對大埔宏福苑發生火災,月月鳥、詹嘉聰、Zelda Yau、蘇銘胤寫詩感懷。當目睹那抹血紅要掙脫枷鎖,吞噬天地,一切阻礙化為灰燼的嘆息。存在的地基坍塌,在殘骸之下留下不可追溯的回聲。

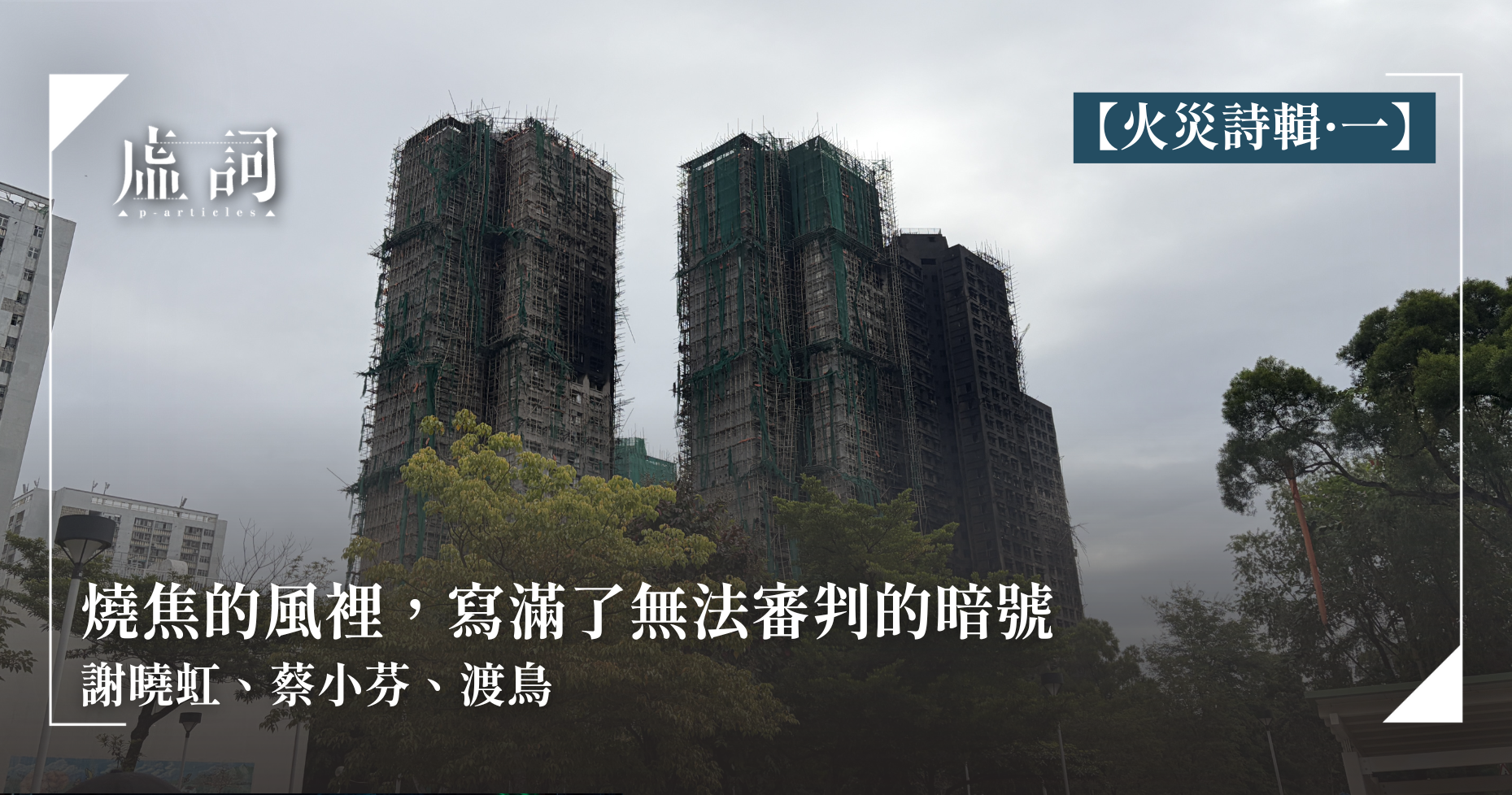

【火災詩輯·一】燒焦的風裡,寫滿了無法審判的暗號

詩歌 | by 謝曉虹, 蔡小芬, 渡鳥 | 2025-12-11

大埔宏福苑火災,一瞬間吞噬了安寧。縱使大火已成功撲滅,但心靈的震盪難以輕易平復。謝曉虹、蔡小芬及渡鳥分別寫詩,記下深沉的感慨。還請記住,我們休戚與共,立於無聲的日常。

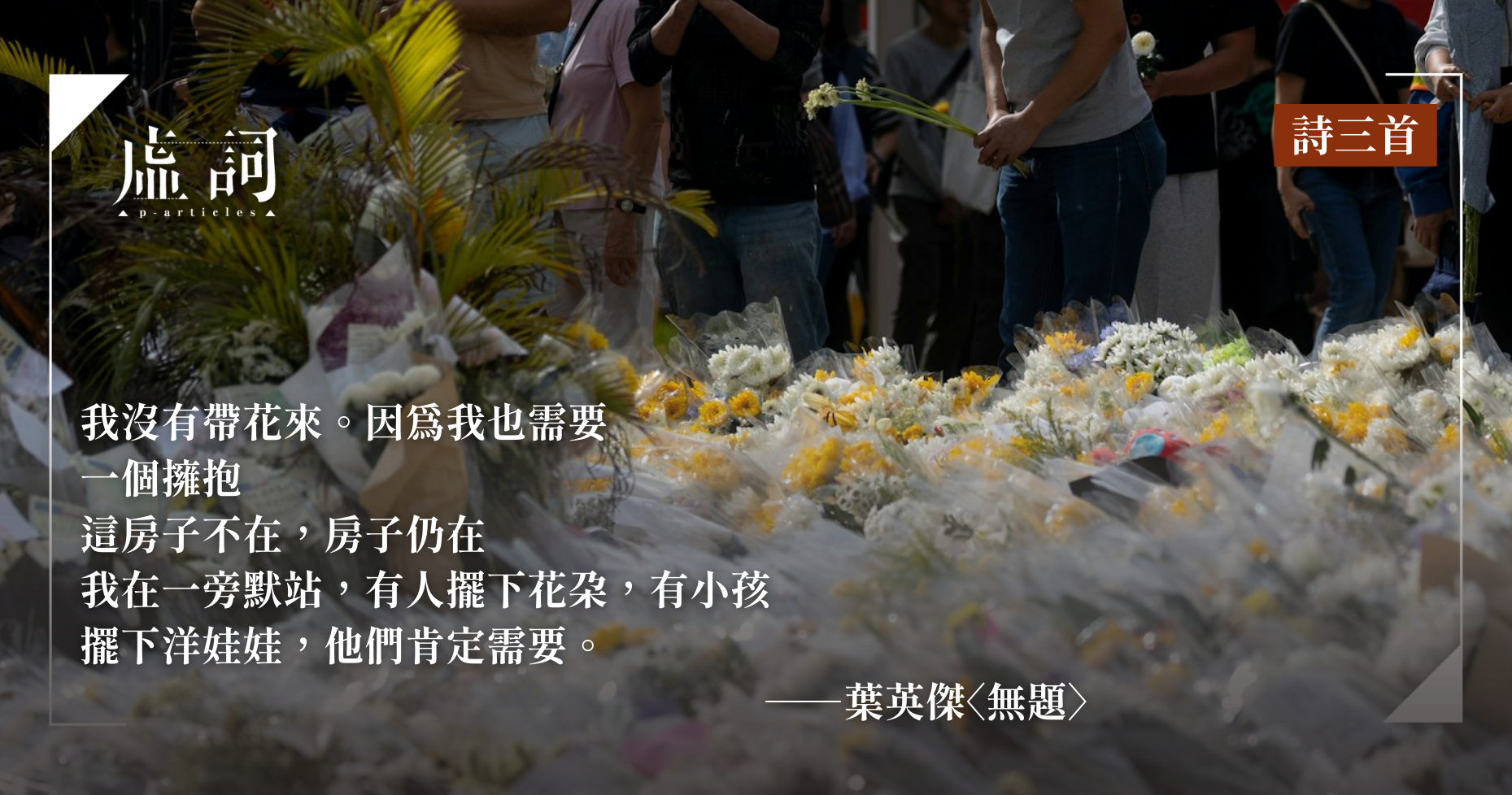

葉英傑詩三首

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑,乃是大埔大火災民之一,傳來詩作三首,抒寫大埔災前災後對比。〈齊家〉寫於災前,是詩人一貫平淡恬靜詩風,當時豈知家破在即;〈無題〉成詩於災後,鉅變已成,那詩中的抽離與創傷反而是外界不能想像的真實;〈無題·二〉記敘災後七日後重返火場收拾,重複說的「仍在」是多麼弔詭的詞,那平靜又是何等驚異。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

書評 | by 任弘毅 | 2025-12-09

任弘毅傳來水底詩社《星的答案悄悄成形》讀後隨筆,以此書作為學習「感受」的起點。他指出詩集中,翳陽直面疼痛以確認存有,一土以佛性解離轉化創傷,陳謨則在靈肉衝突中尋求詩的鬆綁。作為詩社成立初期的見證者之一,任弘毅稱三人不執著於技藝較量,反以強大的共情能力在喧囂中築起防線——這或許就是他們獨有的,在水底呼吸的能力。

恥

散文 | by 徐詩雨 | 2025-12-04

徐詩雨傳來散文,書寫她看見羞恥並非天生,而是社會從幼兒園起便植入的控制術;學校教人何為正確,亦教何為失格。父母爭吵、父親暴死、爺爺奶奶的養育,都被心理防禦機制隔離在外,卻仍留下敏銳到病態的羞恥感。活著本身即恥,求生是懼死,求死是畏生,半死不活才是最大懦弱。身體既是矛盾之容器,亦是無法負荷的牢獄。

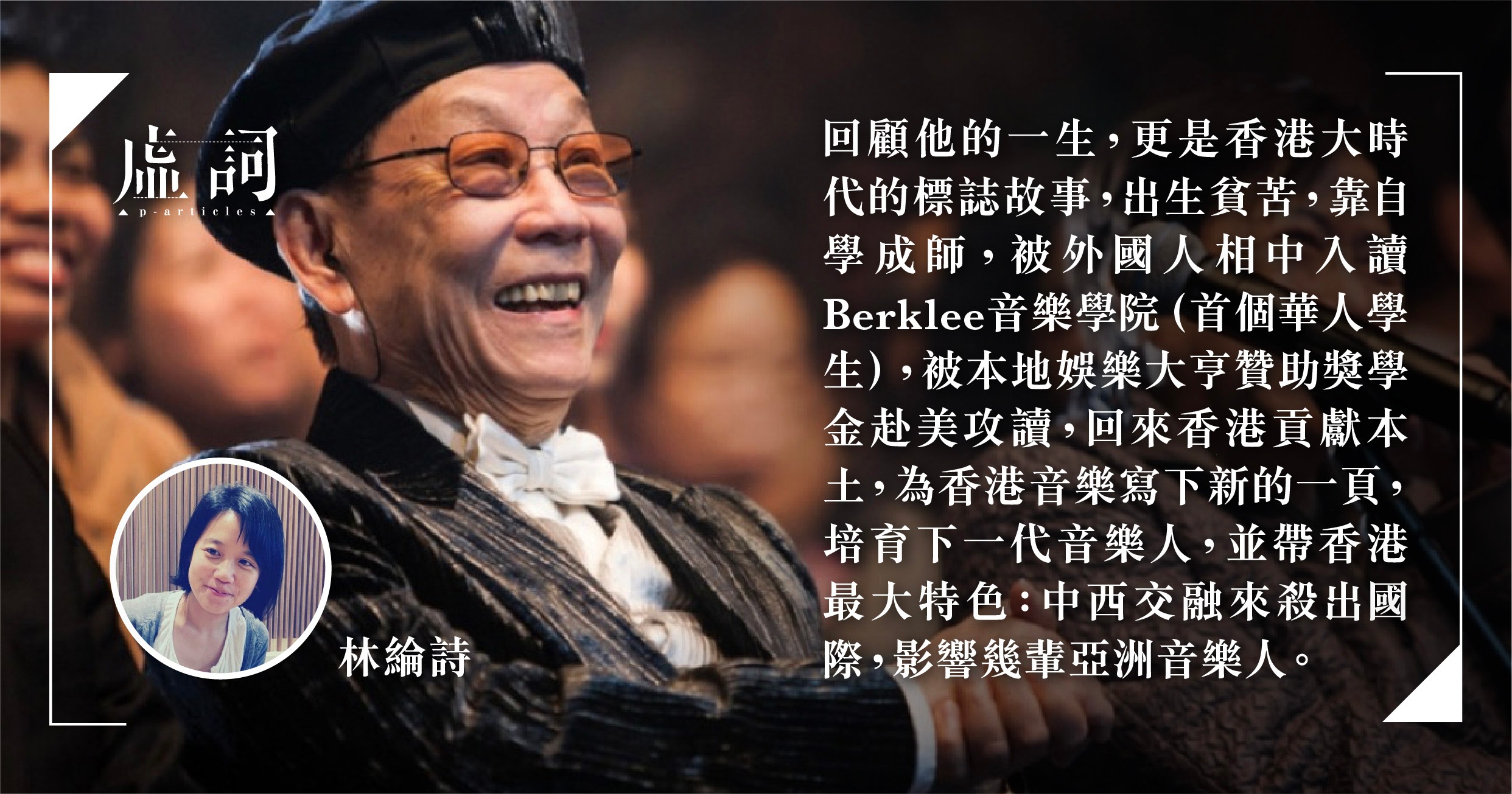

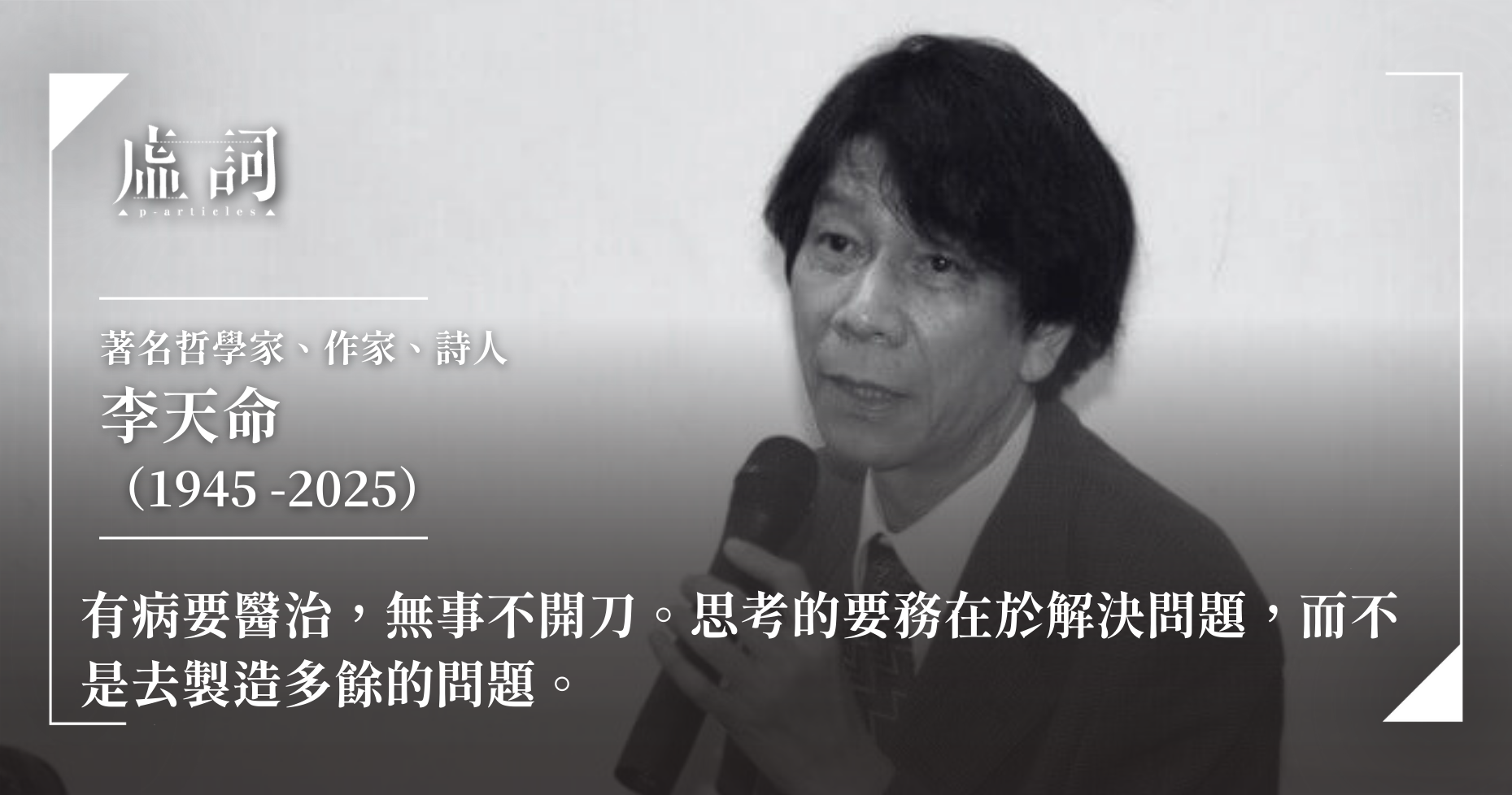

哲人李天命逝世,享年80歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

香港文學舘在社交媒體發文,著名哲學家、作家及詩人李天命於2025年11月26日凌晨辭世,享年80歲。李天命1975年起出任香港中文大學哲學系講師,直至2005年4月14日退休,教齡整整30年。任教期間極受學生歡迎,課堂經常爆滿,學生需提早到場「霸位」。退休後仍積極演講、寫作、出版,直到晚年。

視綫之外的輕盈——讀楊牧〈日子〉

其他 | by 姚金佑 | 2025-11-26

姚金佑楊牧〈日子〉詩評,指出楊牧以「一月」為最大時空單位,將花影、雁影、月光、蘆花、黑雲皆壓縮至極輕極薄之境,營造一種若有若無、隨風欲散的飄浮感。姚金佑認為,楊牧在詩中巧妙地以視覺轉化聽覺,將「殘破的笑聲」消融於蘆花之中,並藉由菩提樹下的黑雲分擔憂傷,讓日子成為視線之外的花影——看得見,卻永遠觸不到的永恆輕盈。

詩三首:〈千年記〉、〈滑動〉、〈千秋〉

詩歌 | by | 2025-11-14

讀詩三首。浮海看完《世外》後有感而發傳來〈千年記〉一詩,以「執念」與「遺忘」的辯證,叩問輪迴的本質,而嬰孩的初啼便是眾生之苦的證明;陳嘉珊的〈滑動〉寫下身處在一個無法真正接納「我」的世界裡,只能透過吞藥、表演、玩手機等的「滑動」,才能維持一個虛構而疏離的存在理由;黎喜在〈千秋〉捕捉了哀傷的被動,如孩童面對鞦韆之無助,哀傷卻是種無法參與生命律動、置身事外的麻木癱瘓。

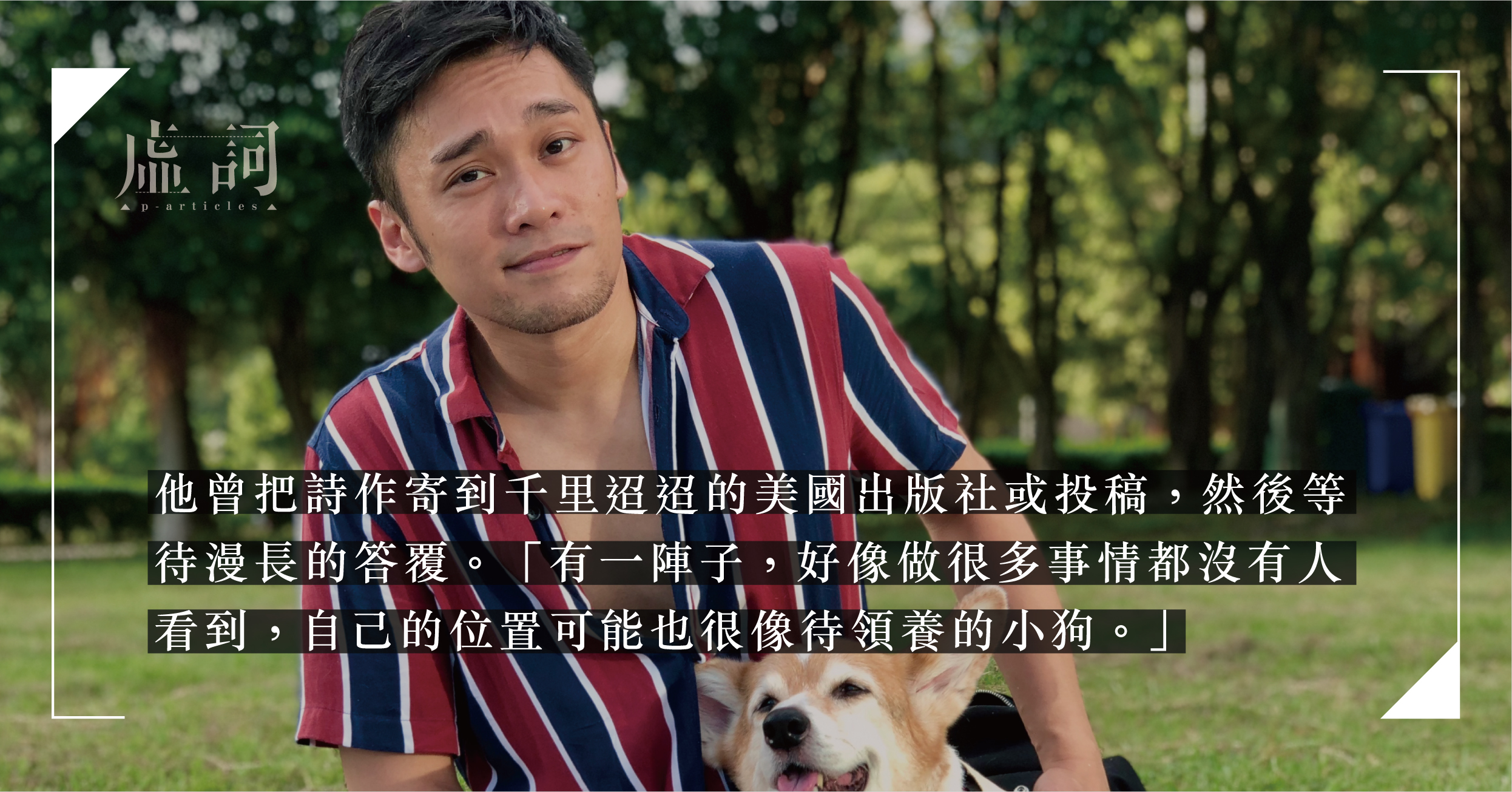

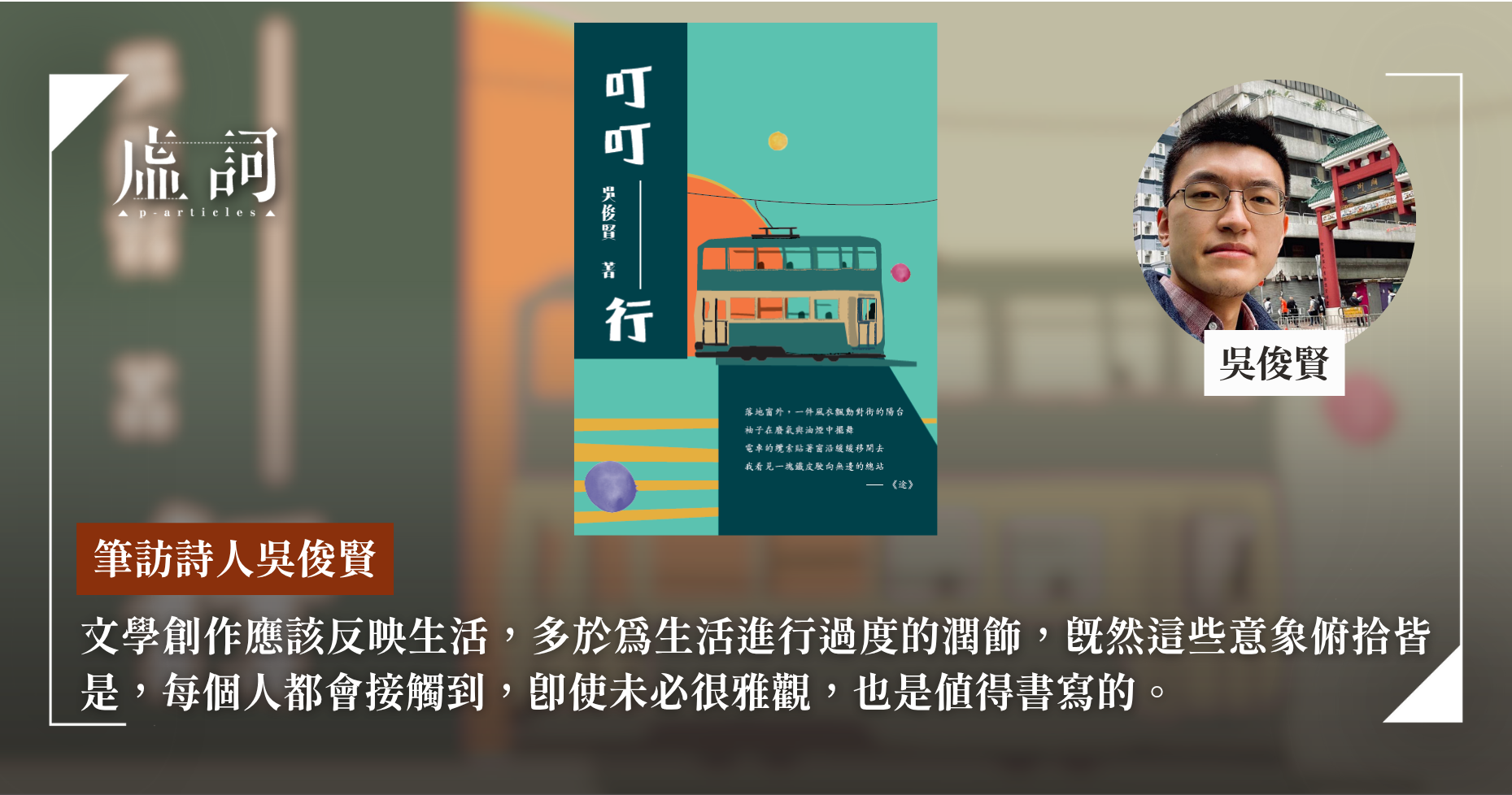

談《叮叮行》 ——筆訪詩人吳俊賢

專訪 | by 李浩榮 | 2025-10-30

香港詩人吳俊賢今年六月出版新詩集《叮叮行》,李浩榮藉此機會與他進行筆訪。吳俊賢謙稱自己「並非懂詩之人」,寫詩是為忙碌生活尋找出口,並把瞬間感覺「凝結成固態」的舉動。他直言自己深受胡燕青與也斯啟發,從城市日常發掘詩意。吳俊賢表示,「疲憊」、「疏離」與「藏」等意象,皆源於自己對生活的敏感體察。他認為文學應反映真實生活,不避粗俗,更是與自己對話的方式。

【新書】韓江《光與線》書摘——〈光與線〉(節錄)

其他 | by 韓江 | 2025-10-28

漫遊者文化近月出版2024年諾貝爾文學獎得主韓江最新作品《光與線》繁中版,當中收錄了諾貝爾文學獎的獲獎致辭全文、得獎感言、茶杯捐贈感言,以及三篇未發表過的詩作與散文。在〈光與線〉一文中,韓江回顧其名作《少年來了》的創作緣起及過程,始於童年對光州事件中人性暴力與尊嚴的根本疑問,並思索如何將提問從「生者能否拯救死者」轉向「死者能否拯救生者」,並體悟到「光州」已成為跨越時空的現在式。而《少年來了》引發的痛苦迴響,亦啟發她日後創作出《永不告別》。

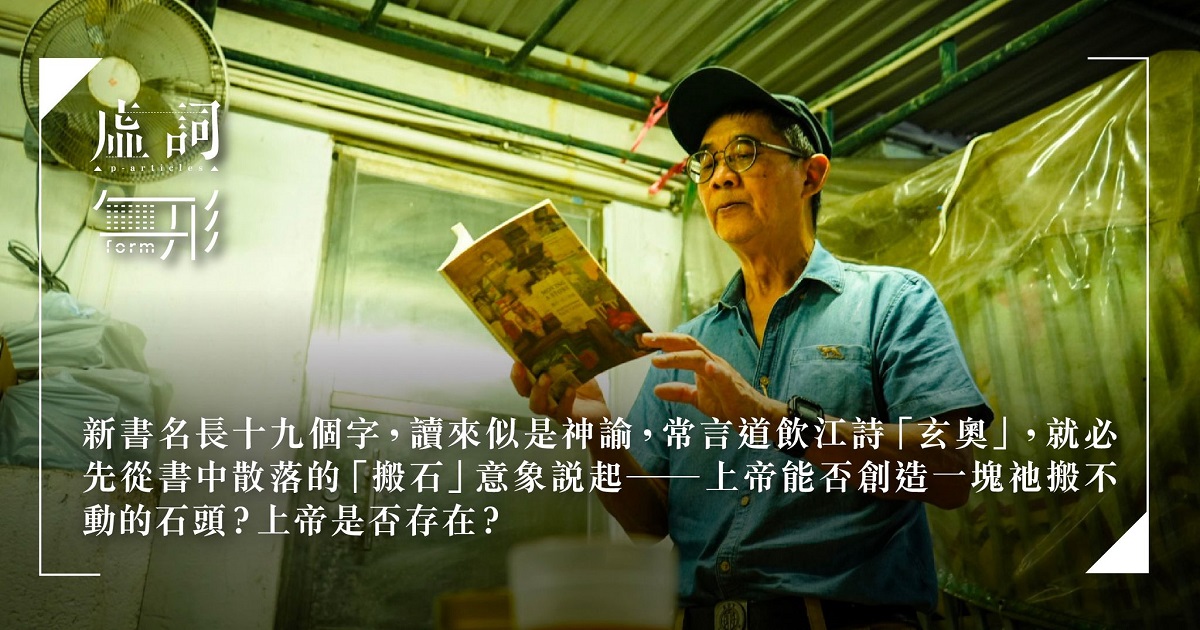

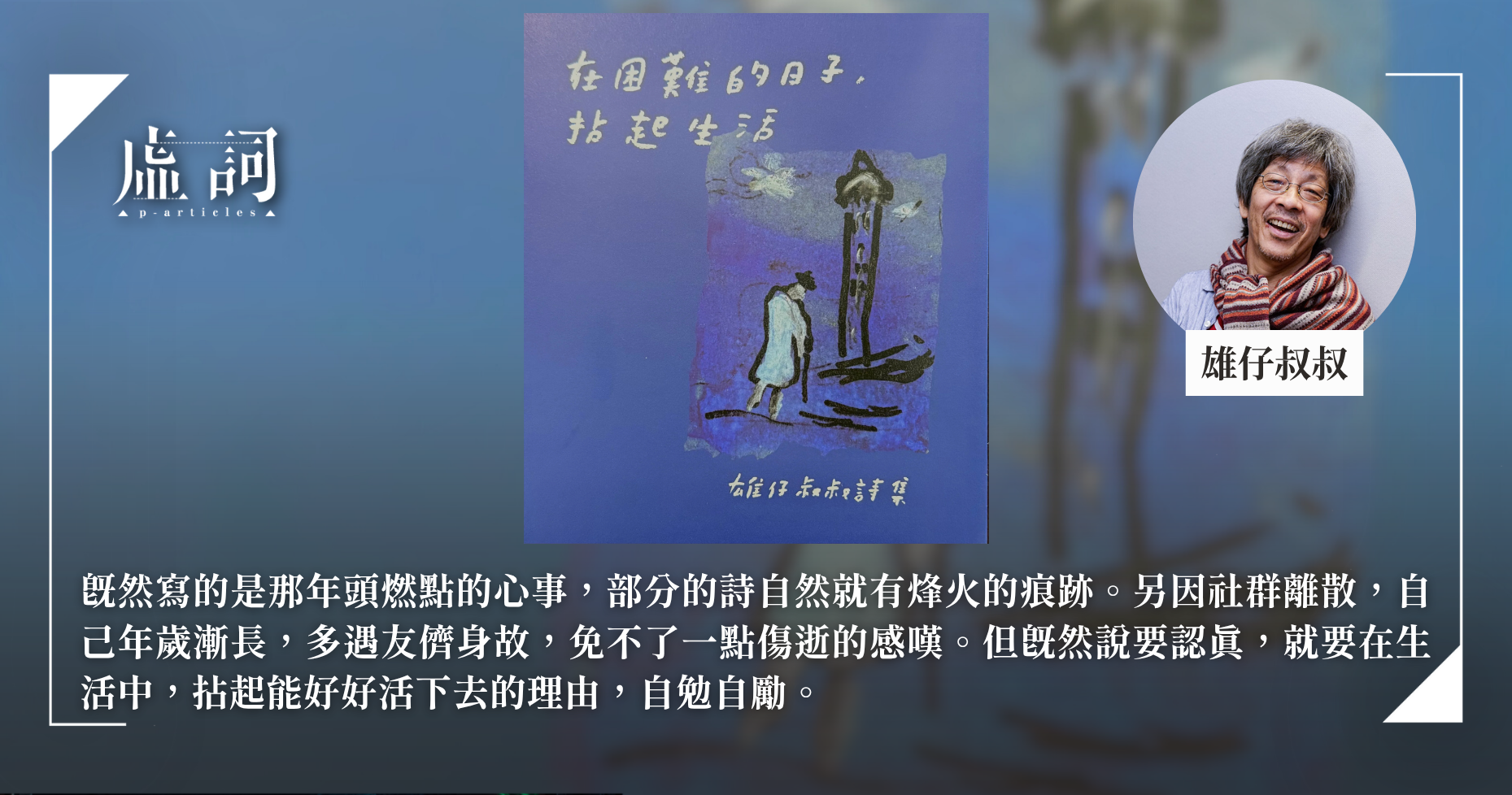

【新書】雄仔叔叔《在困難的日子,拈起生活》自序、詩三首

書序 | by 雄仔叔叔 | 2025-10-27

雄仔叔叔今年7月出版個人詩集《在困難的日子,拈起生活》,他在自序中表示集內詩作是自自2019年後,決心「認認真真」寫詩的成果。詩作觸及時代烽火、社群離散與傷逝感嘆。詩集共分「哀傷的窪穴」、「歲月催促•斯人流散」、「點都好,親近地活著」三輯,同時收錄作者38幅塗鴉,既安撫情緒,亦是想像的實踐。虛詞編輯部將分享集內的三首詩作〈有些日子不得露面〉、〈發現自己〉、〈記住個世界〉以饗讀者,讓大家感受雄仔叔叔如何以詩代語,疏理洶湧與靜待的心情。

【以巴停火詩輯】有些人說這是兩千年來最偉大的事,有些人永遠看不到了

詩歌 | by 飲江, 韓祺疇, 盧真瑜, 池荒懸 | 2025-10-20

以色列和巴勒斯坦在10月9日正式簽署了加薩戰爭停火協議,並在14日舉行了大規模人質和囚犯交換儀式並一同慶賀,標誌著長達兩年的加沙衝突向和平邁進了一大步。飲江、韓祺疇、盧真瑜與池荒懸分別寫詩,以筆代語,願世界再一次迎接和平,免生活於死亡的恐懼之中。

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

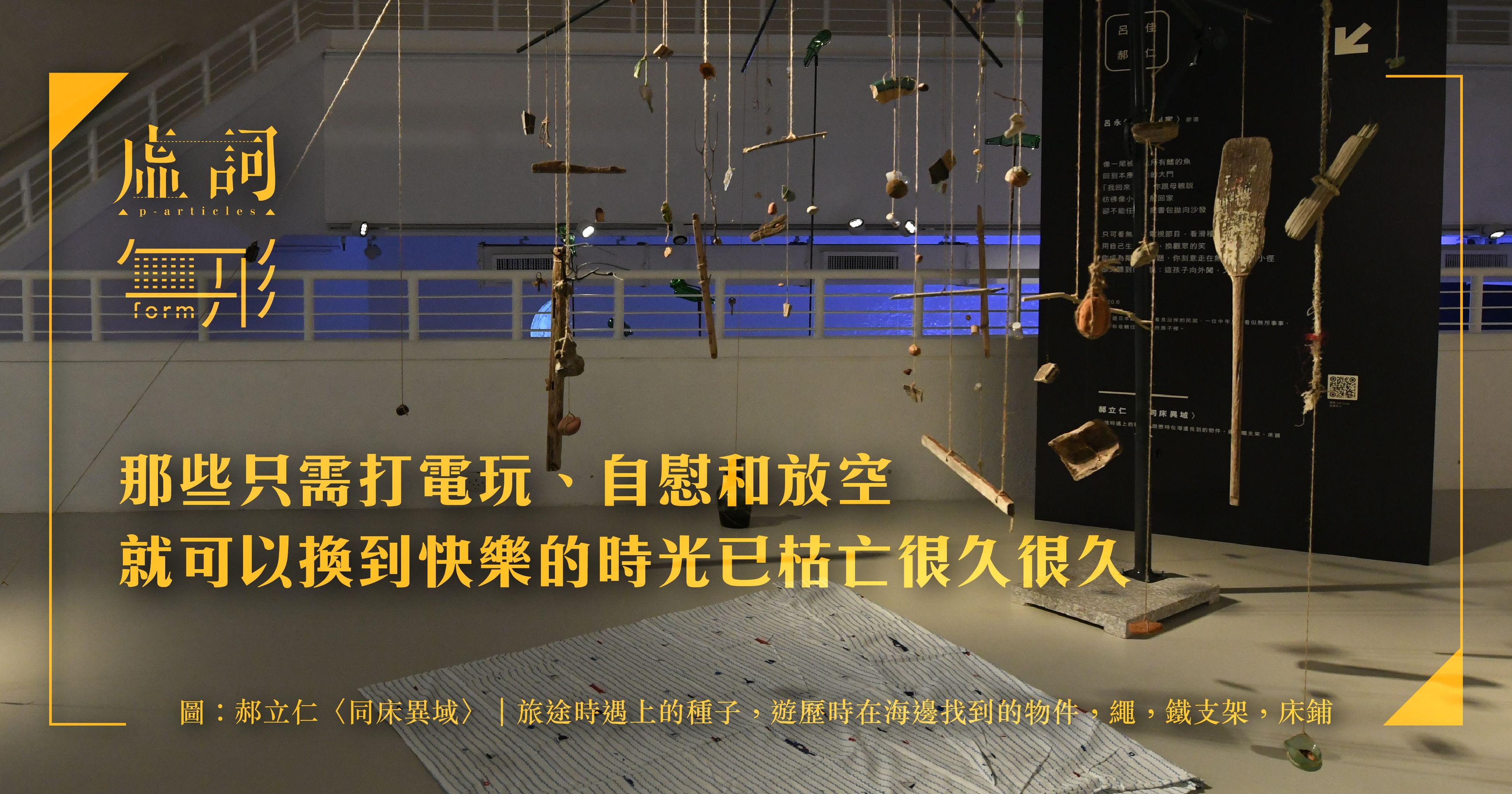

消失的文學腦

散文 | by 無鋒 | 2025-10-16

無鋒傳來散文,書寫自己被枯燥的案例條文佔據生活,他感覺那雙善於發現詩意的眼睛正逐漸失去光芒,所謂的「文學腦」彷彿一睡不醒。無鋒嘗試為晚霞寫詩,卻困於技巧而失去靈魂,讓他一度想徹底與文學告別。然而,在書寫這份失落的過程中,他幡然醒悟,原來直面內心糾結、將其化為篇章的行動本身,就是文學最真誠的實踐。

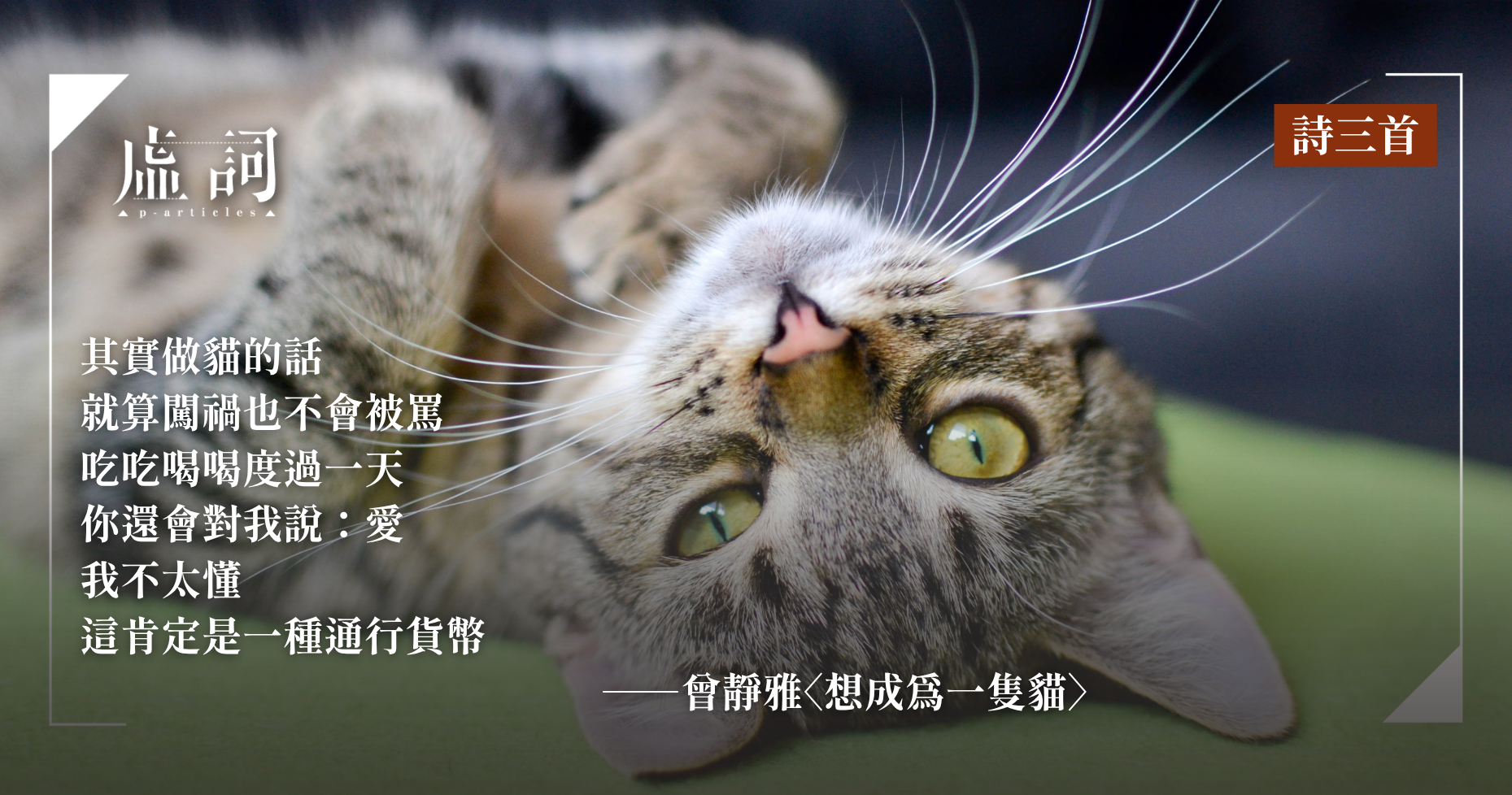

詩三首:〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉、〈想成為一隻貓〉、〈用舊了的女孩〉

詩歌 | by 飲江, 曾靜雅, 李曼旎 | 2025-11-27

讀詩三首。飲江傳來〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉用輕鬆幽默的語調,將政治、宗教、倫理及科技等主題並置,形成對當代權力與倫理的諷刺和反思;曾靜雅的〈想成為一隻貓〉將貓擬化成理想的生存狀態,藉此對比出現代人對簡單生活的憧憬與無奈;李曼旎以〈用舊了的女孩〉組詩描繪出女性在現代社會中可能面臨的身體焦慮、情感耗損與自我物化的困境與哀愁。

詩三首:〈樹〉、〈某個瞬間就起了風〉、〈到達組詩〉

詩歌 | by 鄭偉謙, 梁偉浩, 李靈枝 | 2025-10-03

讀詩三首。鄭偉謙傳來〈樹〉,父親的植樹勞動與家族的死亡創傷為經緯,勾勒出愛與責任的延續;梁偉浩的〈某個瞬間就起了風〉藉海邊沙堡、漂流瓶,映照命運的驟變與人對「坦誠」的掙扎;李靈枝在〈到達組詩〉中,以列車與縫隙隱喻無法抵達的境界,探討跨越、消逝與書寫的勇氣,揭示存在與失落的邊界,又以AI將原詩進行修潤以翻譯,由此對比出人機在創作詩時有何差異。

詩三首:〈念尼泊爾〉、〈失控練習〉 、〈臺北寫真〉

詩歌 | by 王培智, 俊奇, 徐竟勛 | 2025-09-26

讀詩三首。王培智傳來〈念尼泊爾〉以近期尼泊爾抗爭為題,將人民追求公義的激情與喜馬拉雅山的永恆悲憫並陳,反思歷史與犧牲;俊奇的〈失控練習〉透過一系列違反常理的「練習」,呈現出心靈失序的狀態,以及無法洗淨內在傷痛的徒勞;徐竟勛〈臺北寫真〉一詩,捕捉臺北從傳統到現代的變遷,融合巷弄廟宇與高樓想像,探討城市靈魂的疏離與重生。

詩三首:〈希望〉、〈蝴蝶結〉、〈你和他的位置靠近拉扯〉

詩歌 | by 潘國亨, 梁偉浩, 侯瀚 | 2025-09-20

讀詩三首。潘國亨傳來〈希望〉,首兩節透過天堂與地獄的荒誕意象,最終回歸對逝去親情的真實渴望,將希望的定義從遙遠的宗教信仰拉回至最樸素的人間情感;梁偉浩的〈蝴蝶結〉以腹中的蝴蝶隱喻一段無疾而終的愛戀,情感的消逝如同一場內在的祭奠,最終留下精緻卻又束縛身心的結;侯瀚以〈你和他的位置靠近拉扯〉一詩捕捉人際關係的疏離與矛盾,那些未說出口的話語與無法拼湊的回憶,都化為透明的光,映照著一段無聲的告別。

詩三首:〈熊歌〉、〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉、〈埋藏〉

詩歌 | by 徐竟勛, 雨曦, 李懷一 | 2025-09-12

讀詩三首。徐竟勛傳來〈熊歌〉,以三種熊各自的宿命,隱喻生命中三種不同狀態,無論是用何種方法應對,似乎都難以逃脫各自的悲劇結局;雨曦的〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉透過書面語和廣東話的用字切換,營造出一種混亂、焦灼且極度私密的內心獨白,從中叩問權力、身體、創傷與自由之間的關係;李懷一在〈埋藏〉一詩呈現空洞與漂泊的悲傷感,選擇告別曾經充滿生命力,如今卻已然腐朽、無處安放的自我。

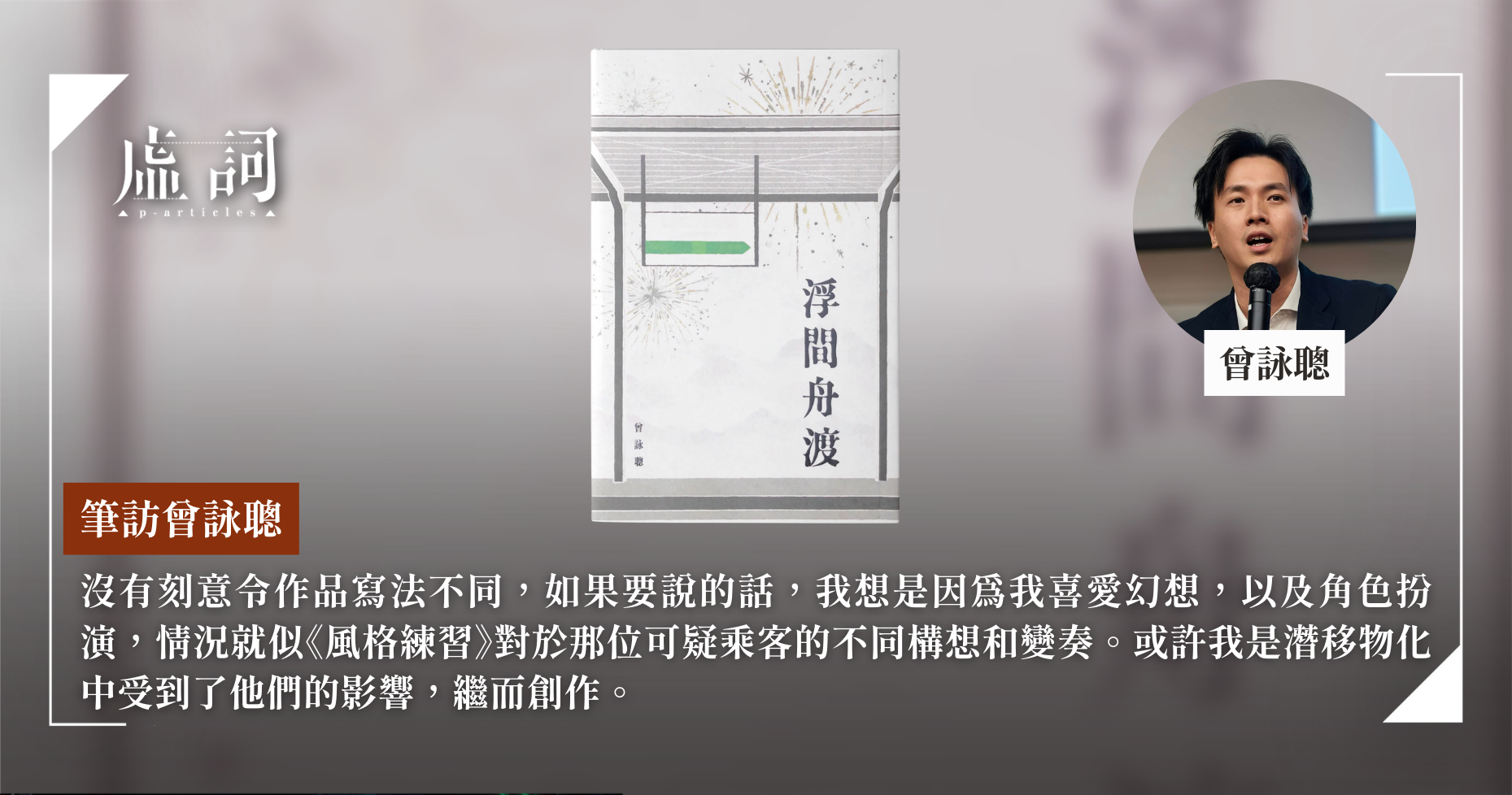

談《浮間舟渡》 ──筆訪曾詠聰

專訪 | by 李浩榮 | 2025-09-09

曾詠聰近月出版其第二本散文集《浮間舟渡》,李浩榮藉此機會進行筆訪,就書中內容提問,並延伸探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態,讓各位讀者大致了解書作之餘,亦一窺四元康祐、谷川俊太郎、劉克襄、尼采、叔本華等人,以及《幻之光》、《虎地貓》與武俠小說等作品如何成為曾詠聰的創作養分,塑造自身的文學視野與寫作態度。

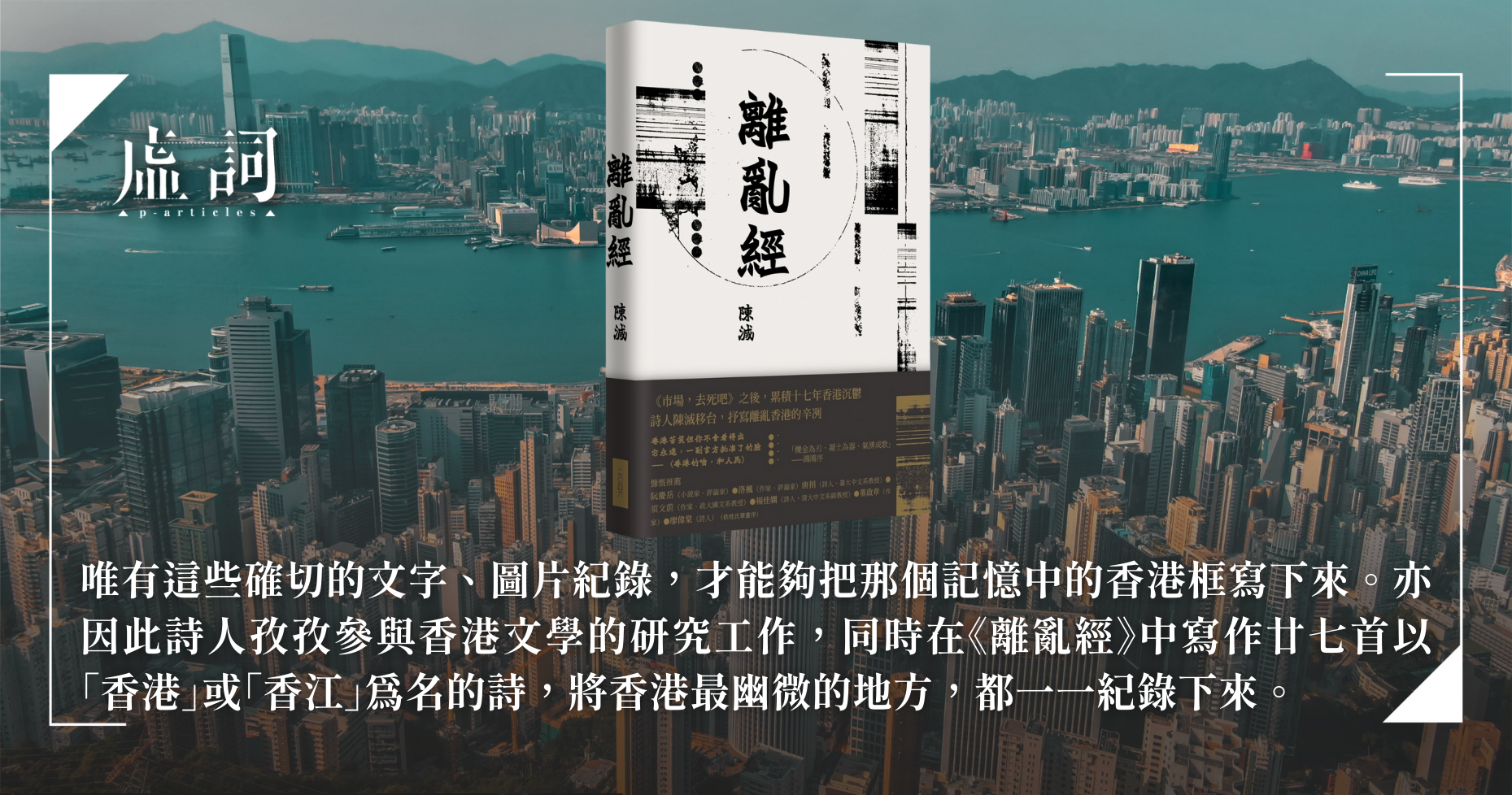

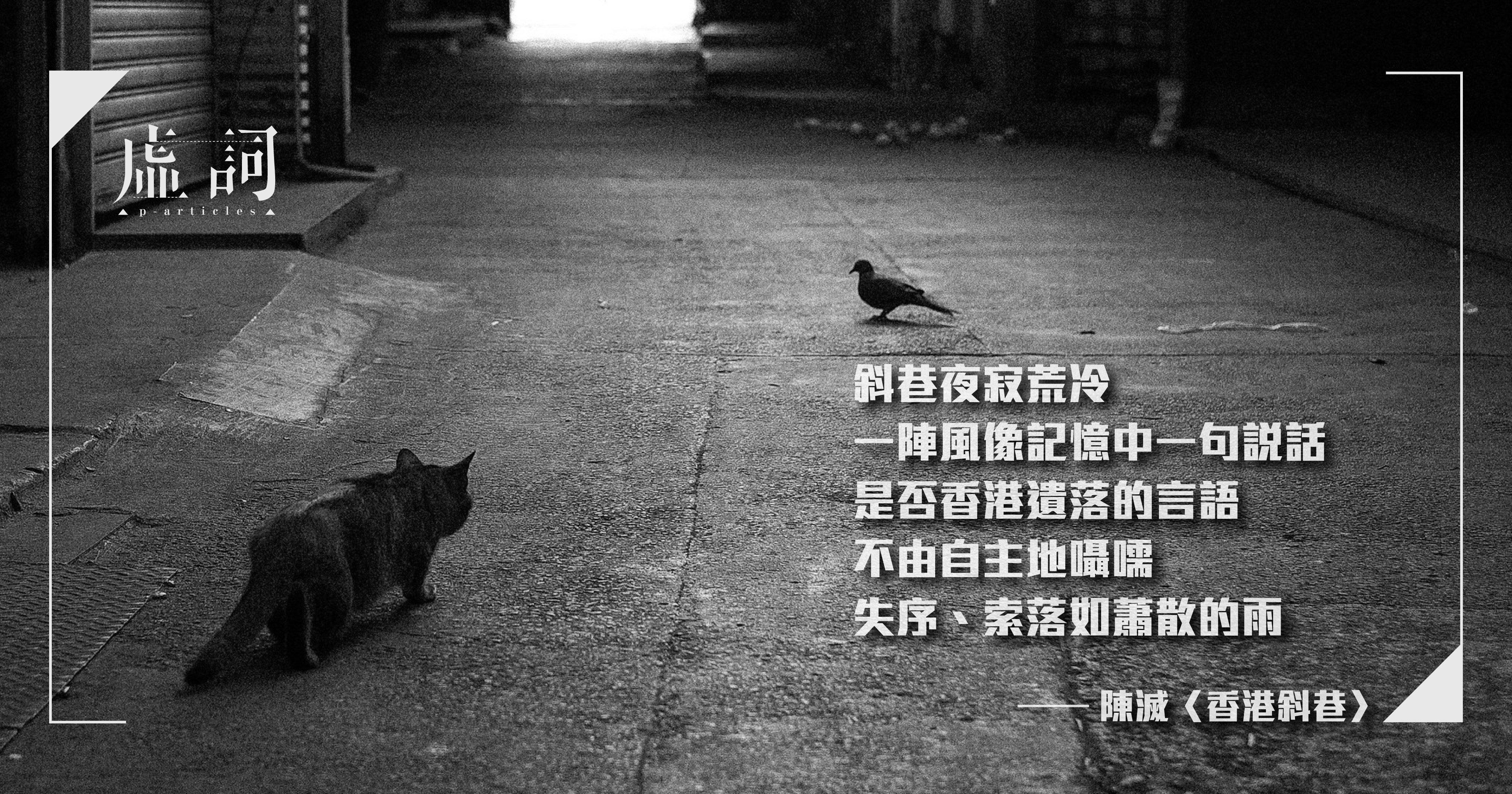

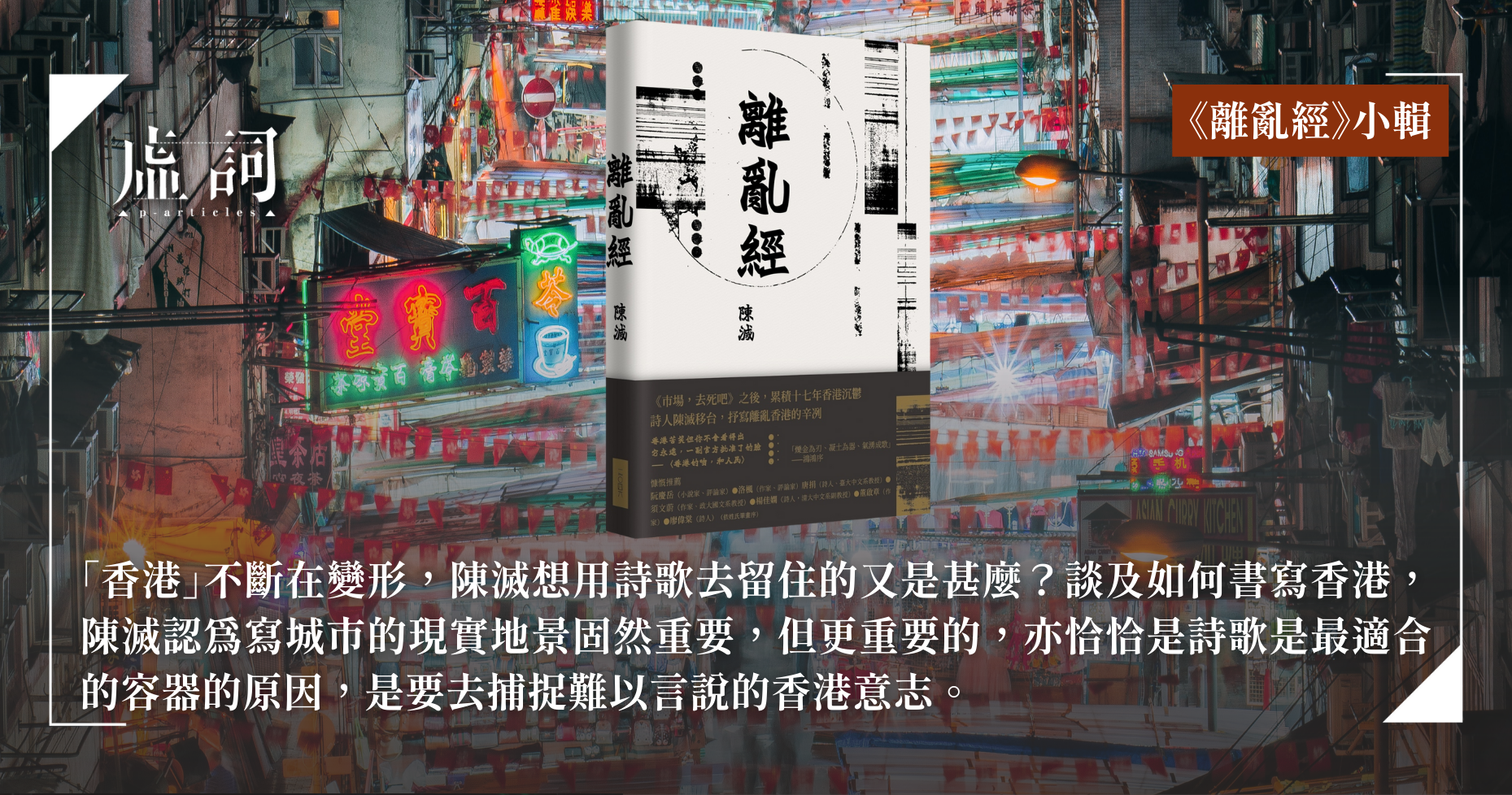

《離亂經》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-05

香港詩人陳滅睽違17年後終於出版最新詩集《離亂經》,收錄了他在2009至2025年間創作的80首詩,分為七卷,以不同的主題與形式回應時代與個人交織的聲影。由此,虛詞編輯部組成小輯,收錄五篇文章:包括詩人書中後記並分享三首集內作品;陳諾霖專訪陳滅文章,由詩人親身分享他如何以文字捕捉香港這一地方;翟彥君側錄了詩集新書發布會的內容,談論「離亂」作為詩集核心旨在折射移民潮下,港人去留的共同感受;鴻鴻與徐竟勛則分別撰寫評論,細看詩作呈現之深意。

周先陌詩作〈閨房〉的爆紅與爭議

其他 | by 嚕嚕米 | 2025-09-02

嚕嚕米傳來周先陌〈閨房〉詩評,指出詩作刊出後遭到謾罵指涉低俗與破壞傳統。嚕嚕米表示此詩巧妙融合古典詩詞元素與當代情色描寫,創造出「破壞式創新」的效果。嚕嚕米援引郭哲佑、夏天與一尾的觀點,其中郭哲佑認為〈閨房〉精髓在於其「微微的,撥弄,『不要太硬』,致敬甚至嘲諷古典的閨中情懷。」而夏天則指出將古典辭藻與日常自慰場景的並置,讓高雅與低俗互相碰撞,揭露出性別規訓、文學權威的虛構性。

以詩復刻我城:陳滅《離亂經》新書分享會

報導 | by 翟彥君 | 2025-08-27

香港詩人陳滅近月出版詩集《離亂經》,其精選2009年以來作品,分七卷探討香港離亂、個人內在與粵劇等主題。在新書分享會中,邀請到九零後詩人李顥謙與談。陳滅指出「離亂」作為詩集核心,旨在折射移民潮下,港人無論去留的共同感受。他以「復刻香港」為喻,闡釋其嚴謹的創作理念:復刻並非懷舊,而是透過內在鍛鍊以「招魂」方式重現香港精神,旨在重建堅實的自我。

詩三首:〈有馬〉、〈唐樓的竊聽術:走音集〉、〈高雄寫真〉

詩歌 | by 黎喜, 王兆基, 徐竟勛 | 2025-08-22

讀詩三首。黎喜傳來散文詩〈有馬〉,以馬的奔跑搭建出一個穿梭往返不同時空的舞台,然而奔跑本身既無答案又無得失,彷彿奔跑便只是為了奔跑無需多想;王兆基的〈唐樓的竊聽術:走音集〉,為記「第六屆齊人詩歌X藝術節」與其他藝術家交流藝術的當下,以自動書寫的方式寫下對不同藝術表演的想像;徐竟勛則傳來〈高雄寫真〉一詩,以一些高雄與香港相似的地名作為聯想的起點,在港的往事不由與在高雄漫遊的當下產生連繫,二者並置的同時亦淡淡地浮現出鄉愁的味道。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

【九仞展覽詩輯】把我重建成廢墟,廢墟中會有歷史的天使回首

詩歌 | by 呂穎彤, 鄧小樺 | 2025-08-20

嚮渡藝術空間(To Art House)「九仞」展覽,找來朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,以作品思考記憶在當下、過去與未來之間的交織與遞歸,從而回歸原點的辯證過程。繼盧真瑜與韓祺疇之後,呂穎彤與鄧小樺觀畢「九仞」展覽,亦分別傳來詩作,將觀後感化為餘溫裊裊的詩作。

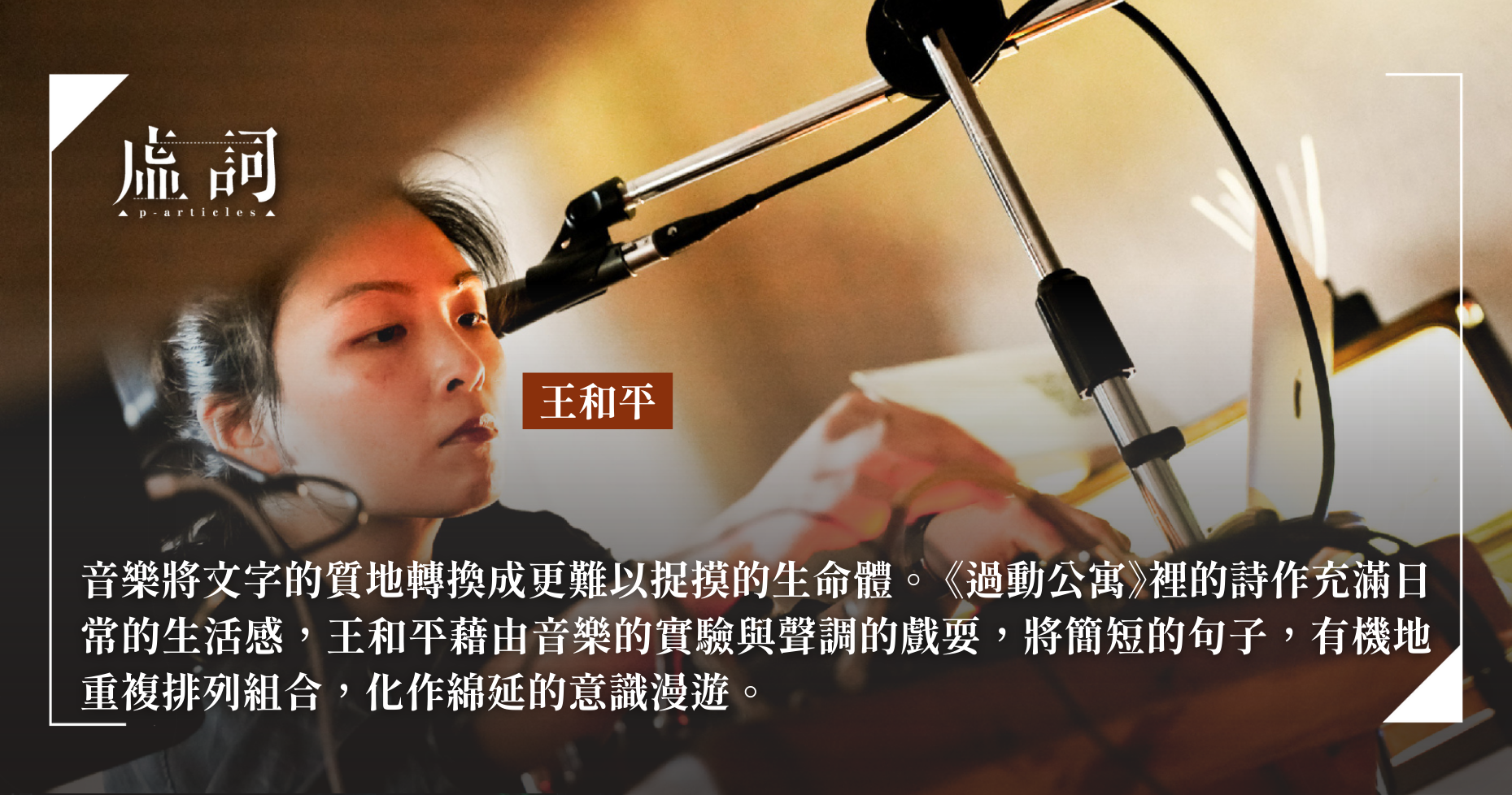

過動公寓裡的怪咖:王和平《怪咖啡因 blame it on the caffeine》詩專輯計畫

其他 | by 小令 | 2025-08-18

詩人王和平早前在募資平台推出一項「詩專輯」計畫,以聲音重新詮釋其首部詩集《過動公寓》中的15首詩作,製成實驗性的有聲書專輯《怪咖啡因》。在臺南的詩專輯《怪咖啡因》導聆會上,王和平以lyre、電子音樂與中文、粵語、英文不同語言互想交織,營造出介乎朗讀、音樂與夢境之間的氛圍,構成嶄新的聲景藝術,用音樂語言挑戰文字的邊界,為觀眾產生閱讀體驗。

重探《死神來了》的死亡哲學

影評 | by 姚金佑 | 2025-08-12

《死神來了6》回歸大銀幕,姚金佑傳來《死神來了》系列影評,指出其非單純為電影「爽片」,反而是對死亡哲學的傳統論述的一種反動。姚金佑引用哲學家海德格將死亡視為一種時間性的存在,視死亡為生命終結、促使本真存在的威脅。而「死神來了」此名稱亦將死亡的哲思,由時間層面轉移至空間層面,戲中的「死神」有意識及計劃操控物理環境,編織出精密的死亡陷阱,挑戰觀眾對時間、空間與生命意義的固有認知,重新思考死亡與我們身處的「空間」究竟有何關係。

詩三首:〈爻〉、〈腳趾〉、〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉

詩歌 | by 潘國亨, 鄭偉謙, 梁偉浩 | 2025-08-09

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈爻〉,透過詩中出現的宗教、神話與自然意象的碰撞,書寫女性處女狀態到性覺醒,再延伸至超越肉體的靈性追求;鄭偉謙以〈腳趾〉悼念序言書室貓店長未未離世,以詩代言緬懷與牠的回憶,祝願未未在色彩斑斕的地方好好生活;梁偉浩的〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉,焦於「到達」與「離開」的辯證,營造出水下世界的隱喻,象徵情感的深潛與浮現。

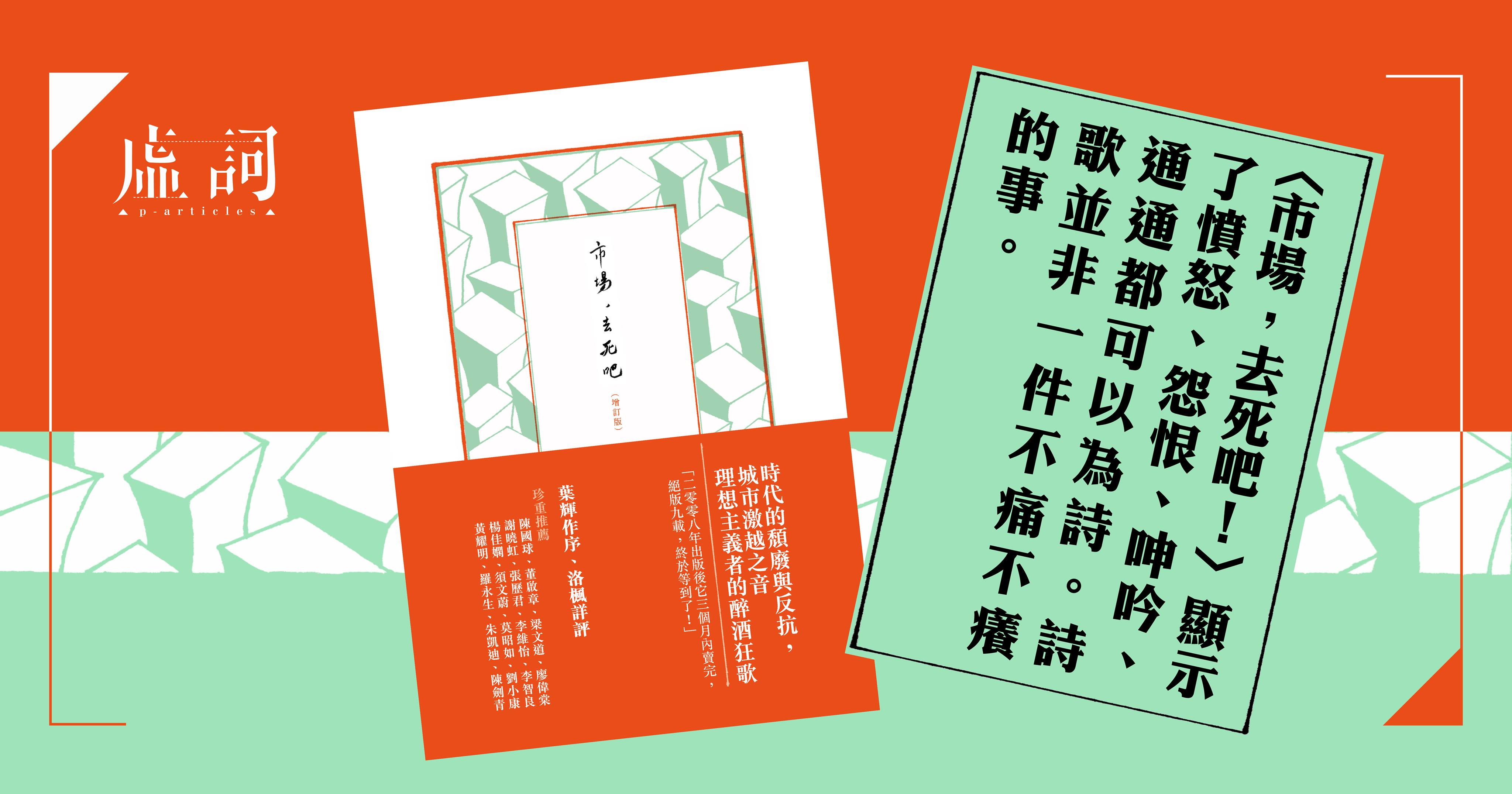

詩三首:〈茶記〉、〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉、〈去死吧,市場貓〉

詩歌 | by 言水, 王兆基, 劉梓煬 | 2025-08-01

讀詩三首。言水傳來〈茶記〉,以香港地道文化的茶餐廳隱喻人類在殖民、壓迫與存在危機下的掙扎;王兆基的〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉借動漫《進擊的巨人》的葉卡兩兄弟,及劇中的軍事進步為意象,述說戰爭荒謔如何使世界退步;劉梓煬〈去死吧,市場貓〉詩作名致敬香港詩人陳滅的《市場,去死吧》,以貓諷刺消費文化的虛偽。

【九仞展覽詩輯】每一座倖存的山,如何僥倖地認知自身

詩歌 | by 盧真瑜, 韓祺疇 | 2025-07-26

位於火炭工業區邊陲的嚮渡藝術空間(To Art House)以「九仞」作為開幕展覽,邀請了朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,從地緣歷史切入,展開人工物及至數碼物與自然物的辯證。盧真瑜與韓祺疇在展覽中徜徉之後,以詩代語,書寫下那份餘韻悠長之觀。

「詩同讀·風格」 海自暗光中顯現,幽禁於琥珀中的顏面 ——讀曹疏影〈fragile〉、〈淡金路〉

其他 | by 畢如意, 季展伊, 張雅婷, 現三, 不與易, 謝曉陽, 李曼旎, 歐陽咻, 嘻嘻, 意寒 | 2025-07-20

香港詩人曹疏影今年年初出版《石榴海難》詩集,畢如意與祝梨選取了集內〈fragile〉和〈淡金路〉兩首詩作,並邀請了香港詩人、旅居台灣的詩人和大陸的幾位詩人共讀。季展伊、張雅婷、現三、不與易聚焦於〈fragile〉一詩。季展伊從語言質地與意象迴環入手,探討新天使的逃逸傾向與自我裂變;張雅婷強調珍珠的轉喻美學,重複結構中脆弱態度的轉變;現三以蚌殼隱喻詩歌的開合,捕捉甜美與危險的交織;不與易則層析脆弱的五種狀態,語言延宕如珍珠餘韻。謝曉陽、李曼旎、歐陽咻、嘻嘻、意寒則集中詩作〈淡金路〉。謝曉陽結合實地體驗,描繪從喧囂到靜謐的轉渡,強調破碎信仰中的微光;李曼旎視之為逃逸之詩,探討集體經驗的逸出與自我見證;歐陽咻借奧登與勃魯蓋爾畫作,分析依卡洛斯在親密語境的存續;嘻嘻融入個人遊歷與歷史碎片,連結海上花瓣般的台灣意象;意寒則辨識三條線索,突出詩人重建希望的能力。

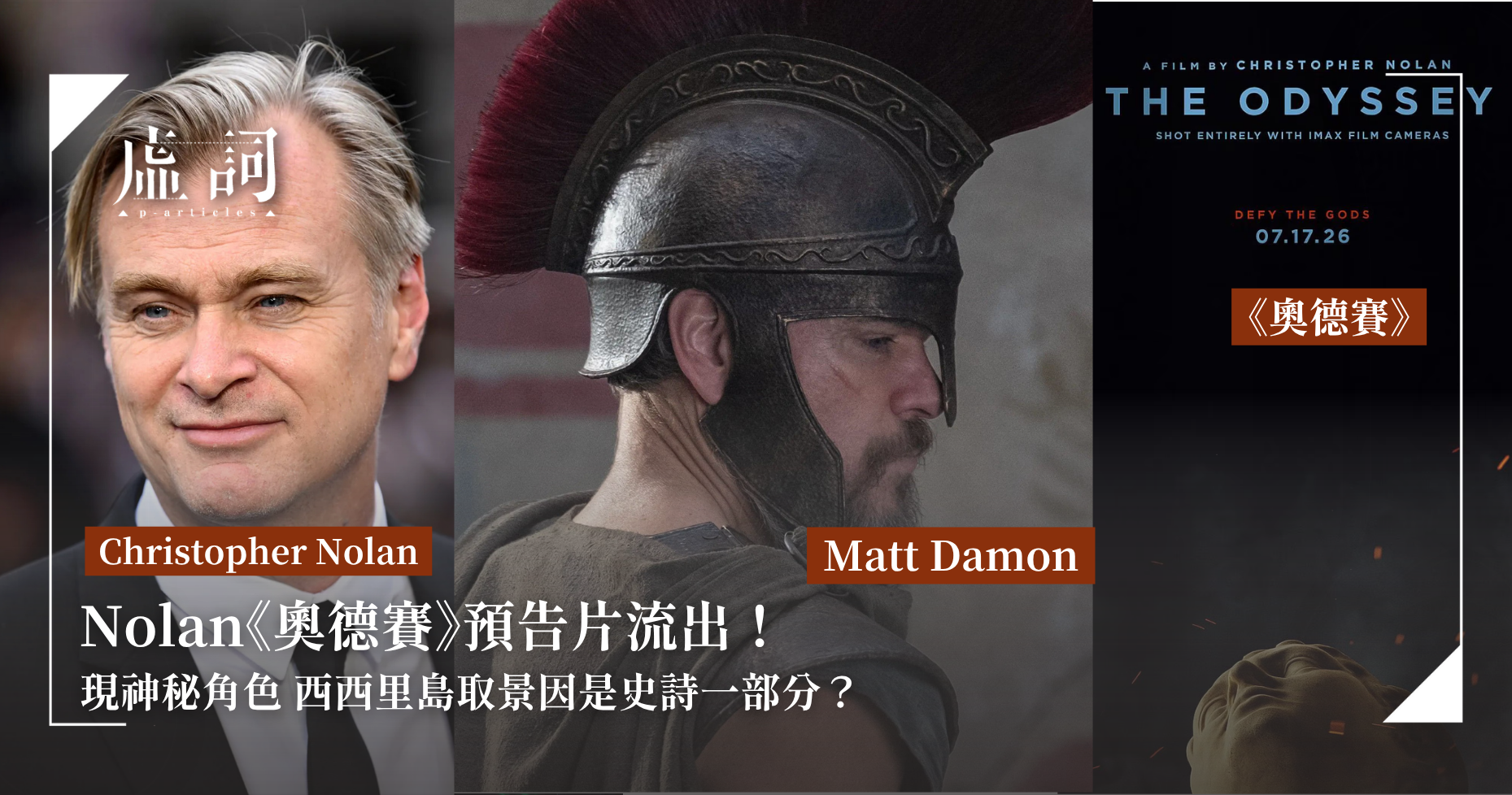

Nolan《奧德賽》預告片流出!現神秘角色 西西里島取景因是史詩一部分?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-07

由名導Christopher Nolan執導的史詩鉅作《The Odyssey》(奧德賽)將於2026年7月17日上映,首部預告片於早前《Jurassic World: Rebirth》(侏羅紀世界:重生)首映場前播放。由於Nolan希望觀眾能在大銀幕上欣賞他的預告片,因此預告片暫未在網上發布。然而,有觀眾將預告片拍下並上傳至YouTube、X及TikTok等社交平台,隨即引起大批影迷熱烈討論。

詩三首:〈石身〉、〈春天〉、〈無題〉

詩歌 | by 王兆基, 黎喜, 潘國亨 | 2025-06-28

讀詩三首。王兆基傳來〈石身〉書寫對逝去親人的思念,反思生命無常,以碑石、紙花等尋找慰藉與存在的延續;黎喜的〈春天〉描繪了兩人試圖逃離現實的經歷,表達對社會規範的抗拒,在想像中尋找自我實現的可能性;潘國亨〈無題〉詩作暗示記憶的抹去與書寫的徒勞,呈現出生命無常及自我存在的深刻叩問。

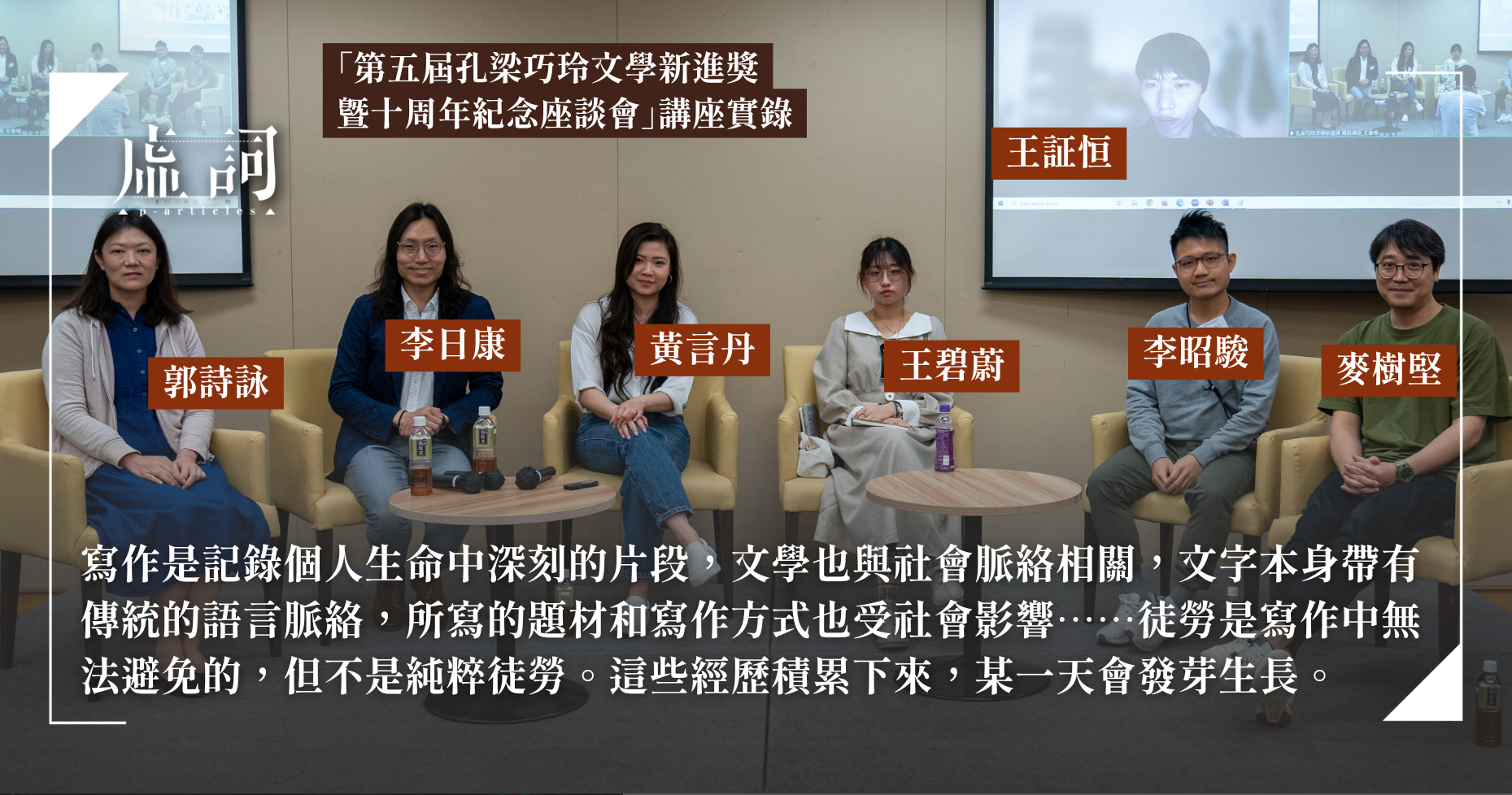

我所看見的未來—— 「第五屆孔梁巧玲文學新進獎暨十周年紀念座談會」講座實錄

報導 | by 廖穎欣 | 2025-06-25

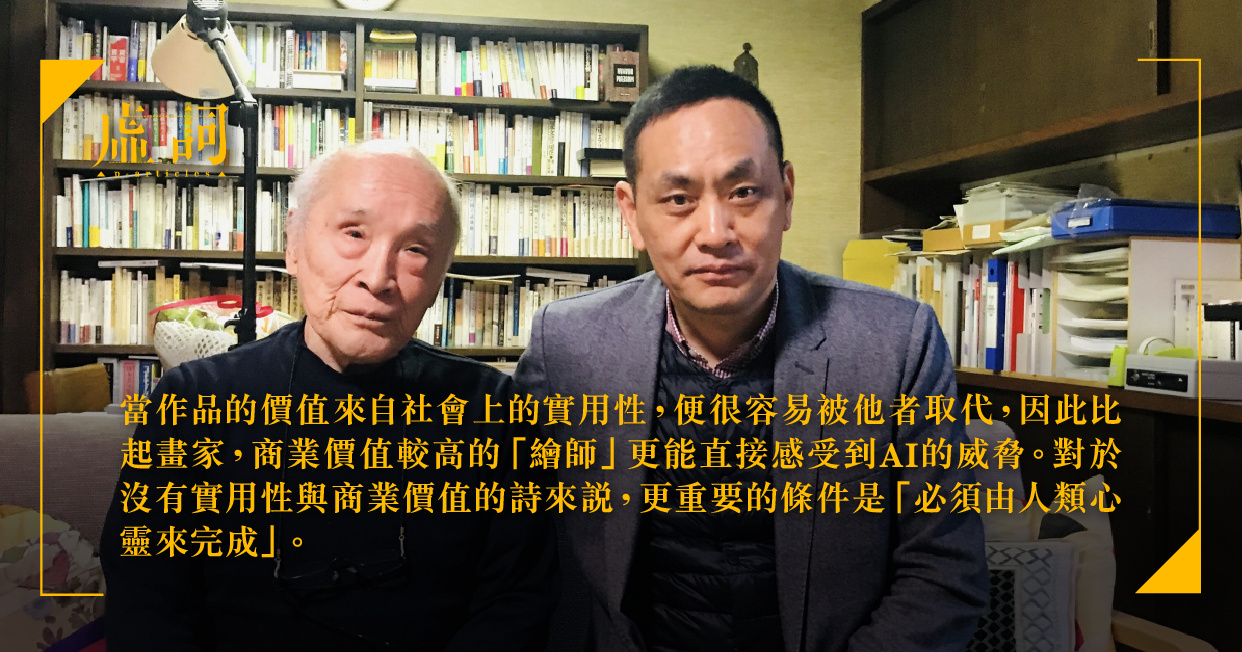

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」適逢今屆為十周年,大會特以舉辦「我們所看見的未來」賽前紀念座談會,邀請歷屆得獎者,包括李昭駿、王証恒、王碧蔚、黃言丹,以及三位特邀嘉賓麥樹堅、李日康博士以及郭詩詠博士。會上得獎者大談寫作歷程展開,探索新時代下個人風格的追尋、環境變遷對創作的影響,以及文學的意義。作家分享了語言與空間的交互作用,如王碧蔚在日本尋找漢語鄉愁、王証恒在蘇格蘭書寫異鄉經驗。座談會亦觸及AI時代寫作的未來,與會者認為文學的核心在於人類的情感與生命痕跡,難以被科技取代。

【畢業詩輯】願你日後像深夜中的水獺,獨自蹚過黑暗的這趟渾水

詩歌 | by 王兆基, 譚嘉琪 | 2025-06-18

六月的青春如烈陽般躍動,學生與同窗嬉鬧的日常如歌,老師傾心傳授的點滴如雨,皆因畢業而悄然落幕。這一刻,標誌著無憂歲月的終章。王兆基與譚嘉琪以詩為聲,執筆寄情,祝願每一位畢業生在冷峻無情的世途上,仍能緊握希望之光,勇敢追逐心中的理想。

從星盤讀張秀亞.天蠍座》比夜色更黑的湖邊,那片漫雪蘆花:月交點的追尋

其他 | by 曾彥晏 | 2025-06-16

臺灣作家張秀亞,生於1919年11月8日中國河北滄縣。她的太陽星座為天蠍,與落在金牛的旺勢月亮,日月形成度數緊密的對分相,更出生於出現月蝕現象的滿月時刻。太陽落於天蠍座意味著在追尋人生重要目標途中,多會遇見關於深邃情感的試煉、底層欲望的轉化考驗,這得以在張秀亞前期作品中的角色得以窺見。張秀亞的創作能力,源自母親在心靈上的陪伴,母親說讀故事、鼓勵她編織想像力,呼應著星盤中的月亮金牛。

【新書】翁泳恩、梅詩華《木匠說》書摘——〈木人石心〉

書序 | by 翁泳恩, 梅詩華 | 2025-06-16

木匠翁泳恩、建築師梅詩華近日出版《木匠說》,在〈木人石心〉一文表示香港自職業訓練局成立後並未有大多直接教授木工的課程,繼而導致香港木工發展較為單一。隨著戰後內地工匠紛紛移居香港,其工匠們的高超技藝,展現出各流派在傳統木工技術上的細微差別與獨特風貌。書中透過訪問不同木工師傅的過程,便會發現他們都專心看待製作的物件,日復日地練習如何「看」木家具。工匠們汲取香港中西文化融合的特點,他們看的是「世界的木家具」,從而建立美感觸覺。

詩三首:〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉、〈繡球花節〉、〈人偶〉

詩歌 | by 飲江, 鄭偉謙, 徐竟勛 | 2025-06-13

讀詩三首。飲江傳來〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉,透過模仿AI的風格撰詩送給崑南,以輕鬆幽默的語調,又用諧音和雙關語諷刺政治,呈現歷史與未來的碰撞,在混亂中尋求和解的可能;鄭偉謙的〈繡球花節〉指出當公眾觀賞繡球花的美麗時,卻忽視了周遭工人的生存狀況,質問社會的冷漠與不公;徐竟勛以〈人偶〉一詩描繪人偶的沉默與無力,與畫家的創造形成對比,探討生命的無常與藝術價值的關係。

台灣資深傳媒人、評論家、作家、詩人南方朔離世,享壽78歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-13

南方朔,本名王杏慶,台灣著名評論、作家、評論家及詩人,於日前(9日)下午因逝世,享壽78歲。他生前關注時政,長期針砭時事,並參與創辦《新新聞》雜誌。南方朔出版過多部著作,包括《語言是我們的居所》、《在語言的天空下》、《世紀末抒情》、《有光的所在》以及《給自己一首詩》等,並榮獲台灣詩選年度詩獎與中華文藝獎章文學評論獎等殊榮。南方朔勤於閱讀、知識淵博,評論時引經據典,過去被不少傳媒人視為知識份子的典範,更被喻為是台灣最用功的「民間學者」。南方朔亦積極參與台灣民主化過程,以犀利文筆無懼權勢,揭露社會不公與政治腐敗,為民主自由發聲。2013年,他與導演柯一正、作家馮光遠等人發起「憲法133實踐聯盟」,推動罷免「曲從馬意、違反民意」的立法委員,致力推動台灣民主。

趕時間送餐的外賣詩人 王計兵以勞動為靈感創作出六千首詩

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-28

2022年,一首名為〈趕時間的人〉的詩席捲中國網絡,作者王計兵因此聲名大噪。不過,王計兵並非傳統意義上的文學作家,而是千萬外賣員中的一員,因而被稱為「外賣詩人」。王計兵的詩歌源自生活,反映了他作為勞動者的真實經歷。送外賣時的點滴故事成為他的創作靈感,創作出如〈趕時間的人〉、〈請原諒〉、〈請叫我王計兵〉、〈高溫〉等六千首詩作。對他而言,文學不是任何賺錢工具,直言:「文學不能只變成金錢的模樣,從前不能,現在不能,將來也不能。文學始終是文學本身,我相信它的光輝,也願意被它引領。」

詩三首:〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉、〈有沒有詩可以不詩〉、〈停電,訣別,人工智能〉

詩歌 | by 飲江, 王兆基, 蔣沁汝 | 2025-05-23

讀詩三首。飲江傳來詩作〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉,以灰諧的詩句探究著信仰與救贖之間的關係,亦藉詩作緬懷幽默的已故教宗方濟各;王兆基的〈有沒有詩可以不詩〉以一連串反問句,探索詩歌的可能性與邊界,指出詩歌可以超越規範,化為不同形狀;蔣沁汝以〈停電,訣別,人工智能〉一詩揭示了現今AI盛行的時代,人類開始對其有著情感的依賴性,一旦遭到停電,所有基建於網絡的情感將歸於虛無。

淺談《富士山下》與《在青木原的第三天》歌詞中的生死修行

其他 | by Cléo | 2025-05-21

Cléo傳來歌詞評論,認為陳奕迅主唱、林夕填的《富士山下》與吳青峰給何韻詩填詞的《在青木原的第三天》,兩首看似無關的歌曲,均在歌詞中暗藏對「生死修行」的叩問。前者,林名仿佛化身觀音陪伴傷心人在絕望中放下執念;後者則以隱晦意象勾勒出生死邊緣的徘徊,從回憶的微光中尋找活下去的理由。兩首歌雖風格迥異,卻都指向同一個核心——音樂如何成為痛苦中的一線生機。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

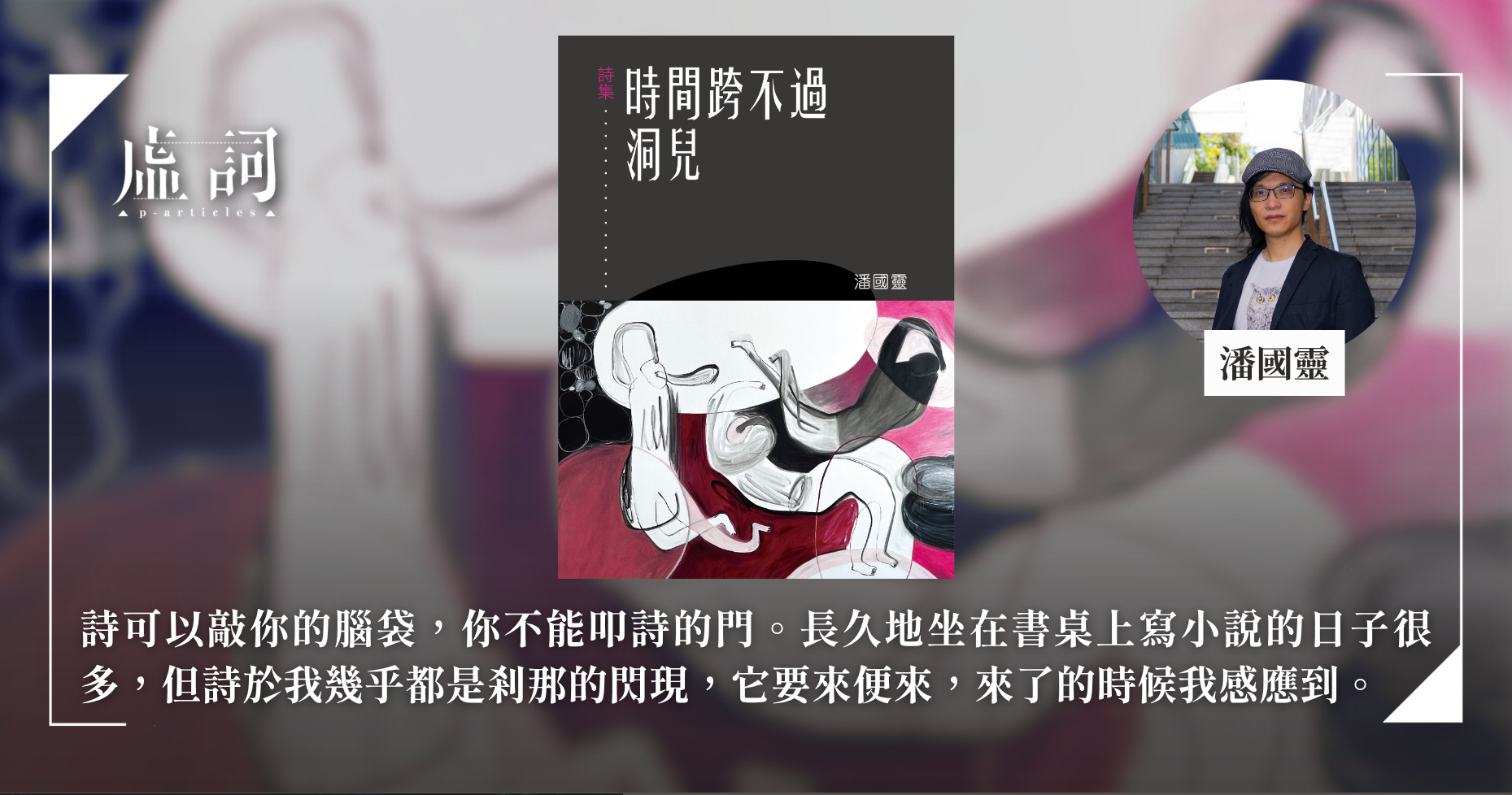

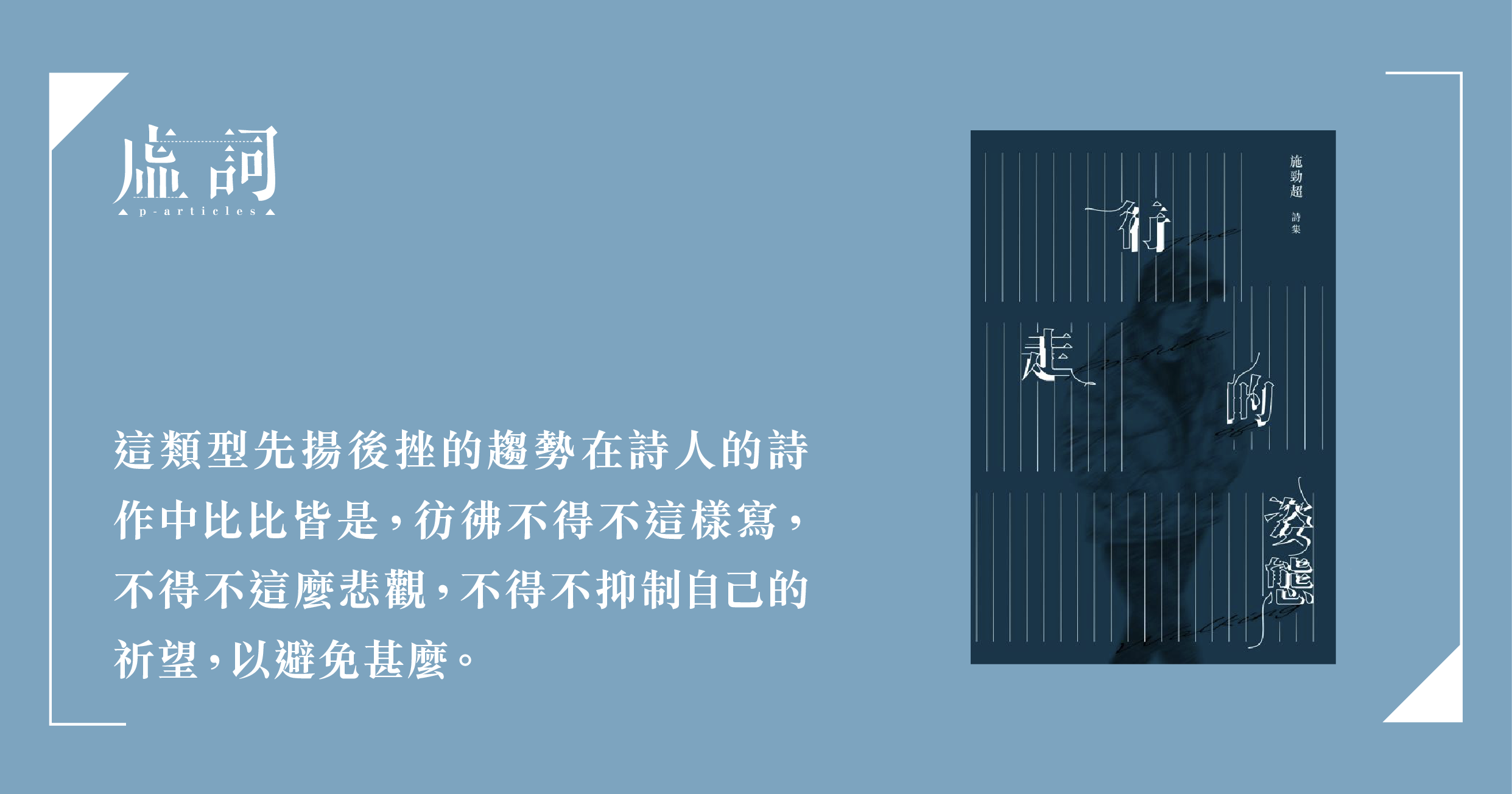

《行走的姿態》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

《行走的姿態》是香港詩人施勁超的首部詩集,於2023年出版。這部詩集以詩人作為觀察者和漫遊者的視角,書寫對城市的感悟。全書分為五輯,呈現「由外到內」的抒發軌跡,涵蓋不同的主題與風格,反映了施勁超在行走中的多樣姿態。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄三篇文章:包括筆訪施勁超分享詩創作的緣起、個人詩觀、香港詩的發展;盧麗斯以本雅明提出的漫遊者及米歇爾‧德‧賽托從解構主義提出的步行者陳述分析作為切入點,分析詩人在凝視外界、自己的同時,表達出對資本的反抗以及於生命的思考;許頤蘅指出施勁超如何在眾多「不可說」中,以搖晃卻堅定的步伐跨越,無懼跌落,展現其詩歌中的力量與決心。

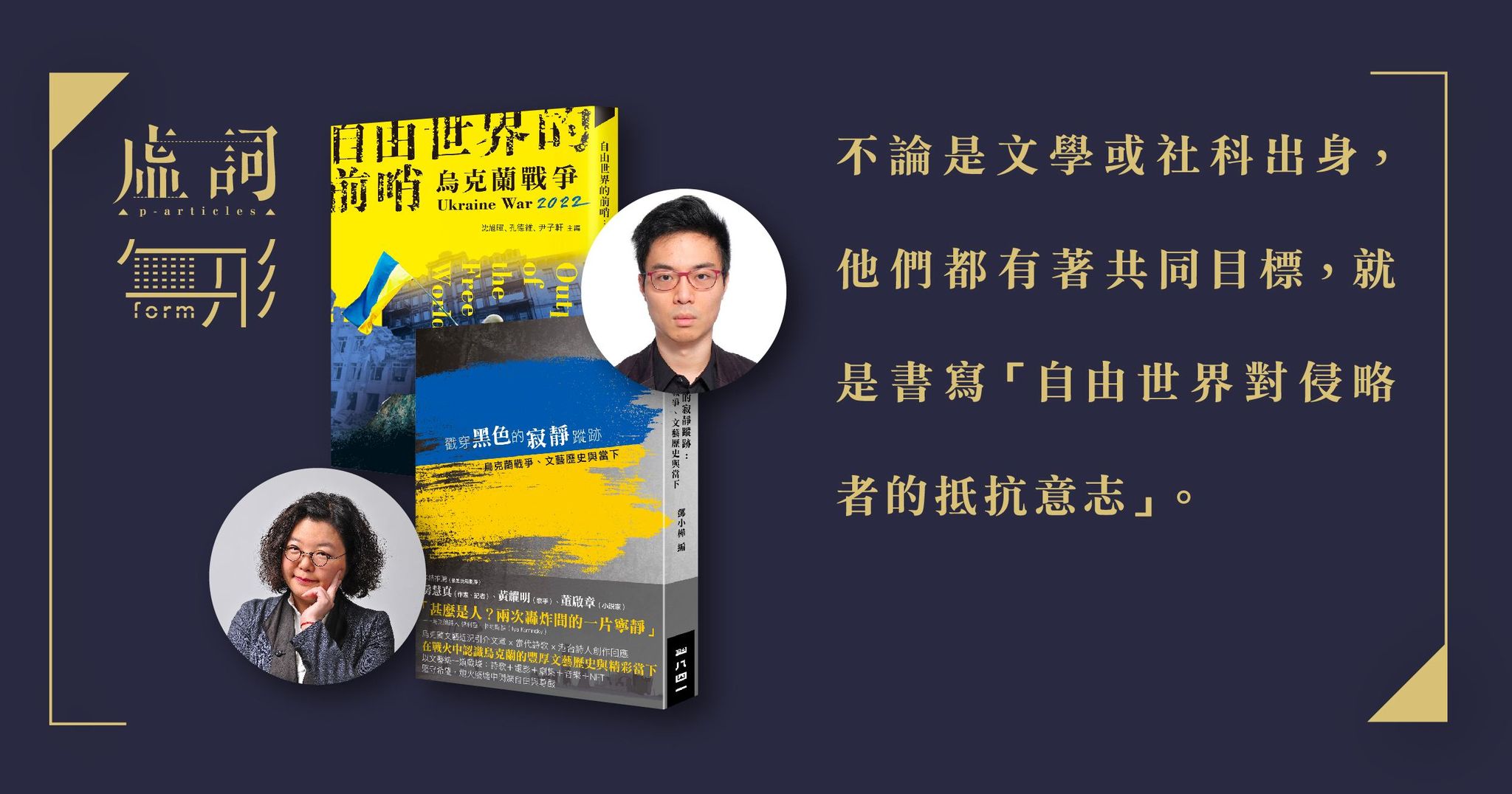

肉身的革命——淺論施勁超《行走的姿態》中的城市「漫遊者」

書評 | by 盧麗斯 | 2025-05-09

盧麗斯傳來《行走的姿態》詩評,指出施勁超首部詩集《行走的姿態》以漫遊者的視角遊走於生活、世界與語言之間,觀察現代社會的人性、資本主義與自由。詩人如本雅明所述的「漫遊者」,以悠閒姿態漫步紛擾世代,從烏克蘭戰火到香港街景,批判偽善與資本異化。盧麗斯認為詩集分五輯,由外至內,從全球廢墟到在地日常,展現深刻反思,在〈烏克蘭農場大蛋〉中諷刺偽善者的自鳴得意,在〈過香港仔華富邨〉中凝視都市失序與人性疏離。

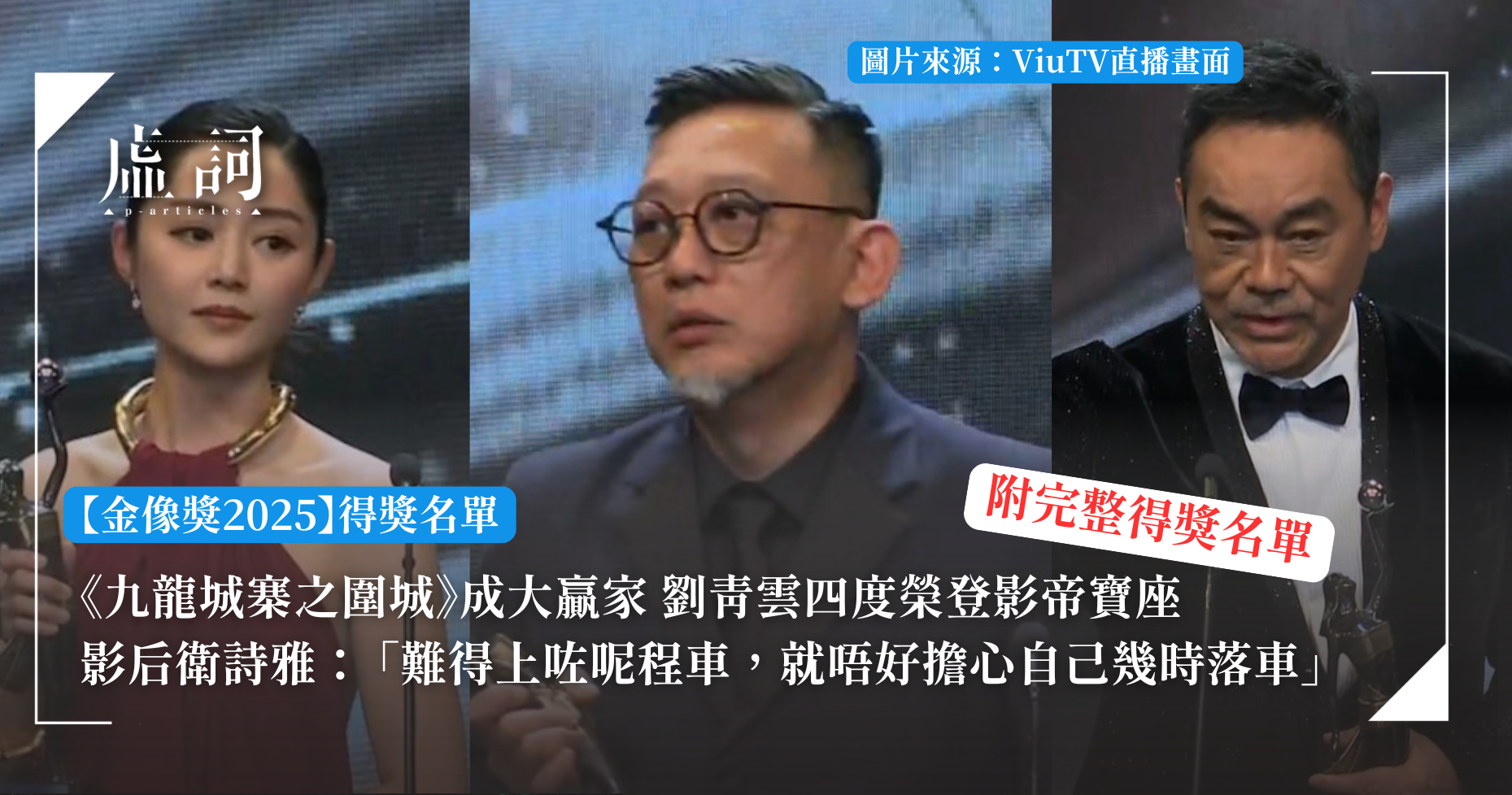

【金像獎2025】《九龍城寨之圍城》成大贏家 劉青雲四度榮登影帝寶座 影后衛詩雅:「難得上咗呢程車,就唔好擔心自己幾時落車」(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-28

第43屆香港電影金像獎頒獎禮在昨晚(27日)續於香港文化中心舉辦。去年破億票房的電影《九龍城寨之圍城》共獲得九個獎項,成為今屆大贏家。今屆在賽前備受矚目的「最佳男主角」獎項,由劉青雲憑《爸爸》第四次獲得,並在致辭時表示:「我要特別特別感謝爸爸,多謝嗰一位『爸爸』。」首度榮膺金像獎影后的衛詩雅獲獎時十分激動,感激金像獎給予她鼓勵,並特別感謝導演陳茂賢,表示他「在我自己都要放棄時,你無放棄我。」

詩三首:〈我要讚美失敗〉、〈裏面的裏面〉、〈松果笑筊〉

詩歌 | by 郝偉凡, 雨曦, 徐竟勛 | 2025-04-25

讀詩三首。郝偉凡傳來詩〈我要讚美失敗〉,以一種近乎歌頌的形式試圖重新定義失敗的價值,認為失敗並非純粹的負面結果,而是生命與創作中自然且必要的一環;雨曦的〈裏面的裏面〉 揭示社會底層人物在社會變遷下人性掙扎與情感斷裂,以冷靜的語調記錄這些苦難,卻又流露出對愛與忍耐的肯定,試圖在殘酷現實中尋找一絲溫暖;徐竟勛詩作〈松果笑筊〉以「笑筊」這占卜結果不明確的狀態及松果為媒介,在詩中表達出對生命循環與無常的沉思,流露出對命運掌控的無力感,卻也在搖擺的風中尋找適應與平衡。

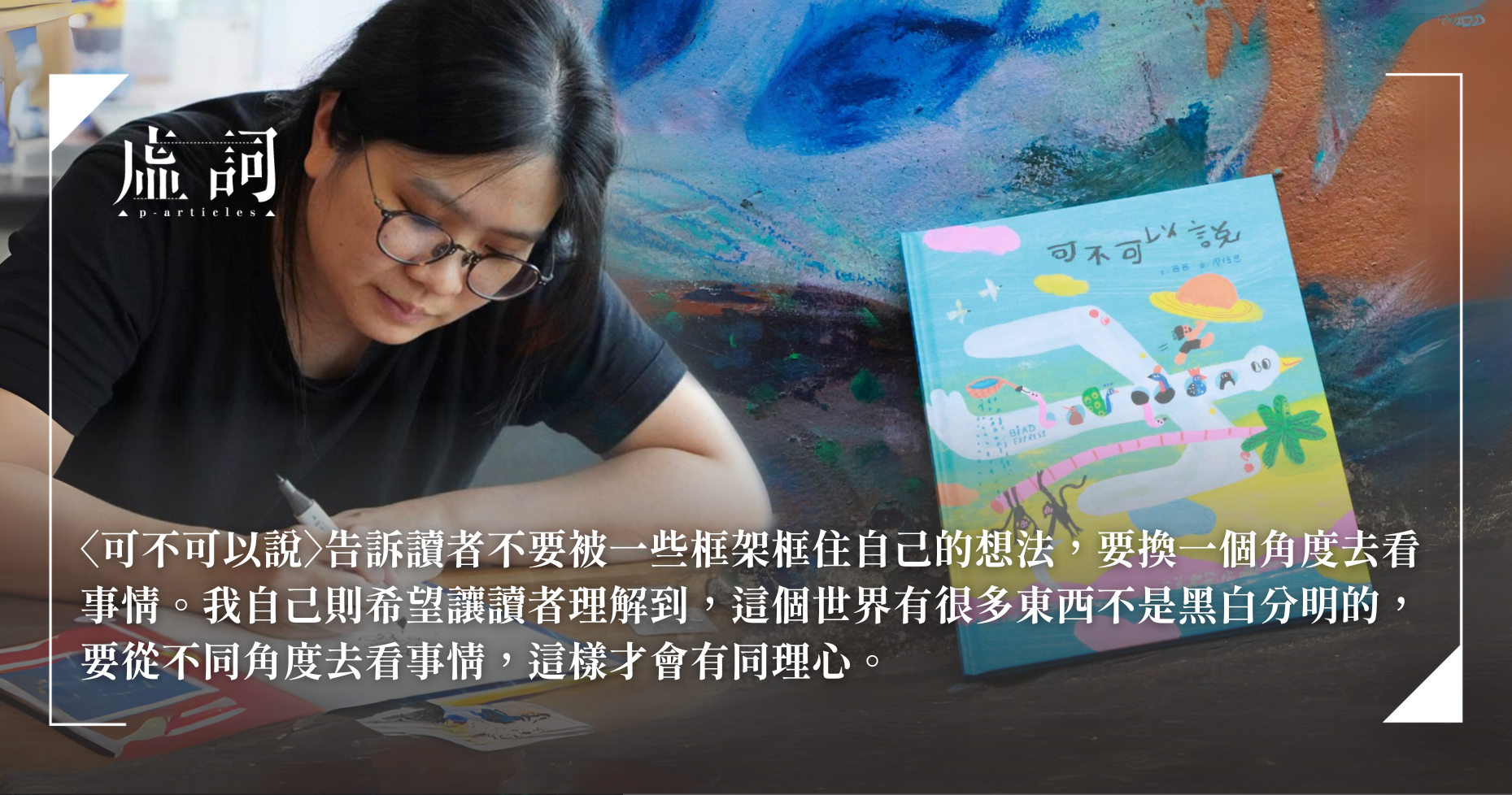

2025台北國際書展》西西名詩《可不可以說》繪本畫家廖倍恩:文字是溫柔的,但也有力量

專訪 | by 林慧行 | 2025-04-23

甫獲2025義大利波隆那插畫獎的香港畫家廖倍恩,將香港文學巨擘西西的名詩〈可不可以說〉轉化為色彩繽紛且滿富童趣的繪本,讓詩作與圖畫跳起了夢幻的圓舞曲。Openbook成功邀請策劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯、香港作家謝傲霜,與廖倍恩深度對談,與讀者分享創作本書的心路歷程與縝密巧思。

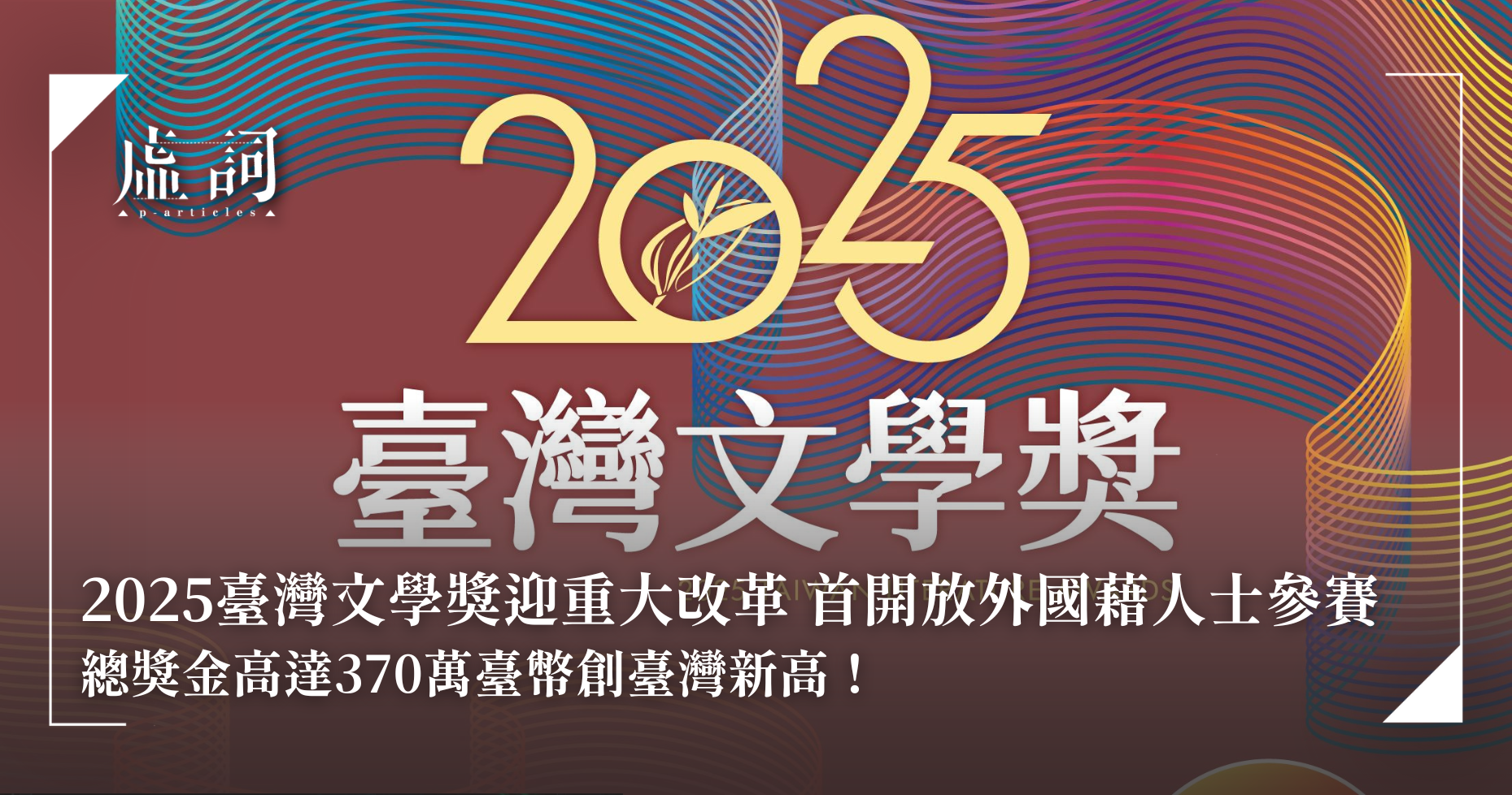

2025臺灣文學獎迎重大改革 首開放外國藉人士參賽 總獎金高達370萬臺幣創臺灣新高!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-17

不論是本地還是海外文學比賽,只要符合參賽資格,創作者們都會積極參與。近日,文學界盛事「臺灣文學獎」於今年迎來重大改革,首度開放外籍人士參與。今屆臺灣文學獎的徵獎項目繼續分為「創作獎」及「金典獎」兩大類,共13個獎額,總獎金新臺幣370萬元(約88萬港幣),是臺灣目前官方舉辦總獎金最高的文學獎。

諾貝爾文學獎得主馬利奧·巴爾加斯·略薩逝世 享壽89歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-14

諾貝爾文學獎得主、秘魯籍作家兼詩人馬利奧·巴爾加斯·略薩(Mario Vargas Llosa)逝世,終年89歲。略薩一生創作了包括《城市與狗》、《綠房子》、《酒吧長談》、《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》、《世界末日之戰》等在內的五十多部小說,以其詭譎瑰奇的創作技法和豐富多樣且深刻的內容聞名,被譽為「結構寫實主義大師」。他與Carlos Fuentes、Julio Cortázar、加西亞·馬奎斯(Gabriel García Márquez)等人並列為1960至70年代拉丁美洲文學「爆炸」(Boom)時期最具影響力的作家之一。此外,2010年諾貝爾文學獎評審會指出,略薩的小說「描繪了權力結構,並以反抗、起義與失敗為主題,留下犀利的印象」,因而授予諾貝爾文學獎。

詩三首:〈筆名〉、〈我將死在這片黑泥裡〉、〈酥油茶〉

詩歌 | by 徐竟勛, 張皓, 曜源孜 | 2025-04-10

讀詩三首。徐竟勛傳來詩作〈筆名〉,描述「我」收到來自阿富汗、俄羅斯、巴勒斯坦、索馬利亞及伊朗航空母艦的登入請求,試圖複製或竊取「我」的個人身份,書寫網絡時代人們逐漸迷失,個人邊界開始模糊並遭到侵蝕;張振皓的〈我將死在這片黑泥裡〉裡,以「食風的稻草人」為開首不斷置換場景,各處都纏繞著死亡與絕望,即使黎明再次蘇醒,亦不過是黑夜前的前哨;曜源孜作品〈酥油茶〉書寫古道上的漢商穿越橫斷山脈,來到藏族地區,與當地文化交融的過程,呈現出一種溫暖而神秘的氛圍。

詩三首:〈慣性〉、〈鵝之悲歌〉、〈這一邊和那一邊〉

詩歌 | by 丘亦斐, 王培智, 侯蔽 | 2025-04-04

讀詩三首。丘亦斐傳來詩作〈慣性〉,以「一棵走失的樹」為主體,探討生命的迷失與無常,並將其置於時間與宗教的框架之中,質疑神聖與人性之間的關係;王培智的〈鵝之悲歌〉以口語撰寫深井燒鵝的前世今生,以幽默諷刺的形式憾嘆香港文化身份失落的現象;侯蔽詩作〈這一邊和那一邊〉通過細膩的情感描寫和豐富的意象,提醒人們應理解人際關係的複雜性、接受愛情的雙面性,珍惜生命中的每一刻,在反思中追求成長。

下半身油漆未乾的我仍然缺愛:讀尹麗川《油漆未乾》

書評 | by 雨曦 | 2025-04-04

雨曦傳來《油漆未乾》詩評,他以「下半身」這一概念出發剖析詩人尹麗川作品如何透過〈肉包子〉映照現實與個人情感,「一個熱氣騰騰的肉包子/掉在雪地上」,帶出油膩卻真實的生活切面,引人反思創作與閱讀的微妙過程。又,討論〈經過民工〉的諷刺從容、〈味道〉中水泥與朽木的對比,講述讀者如何模仿尹麗川般尋找愛。

「男登大雅之堂」黃裕邦、陳柏煜、馬翊航——詩人對談紀錄

報導 | by 翟彥君 | 2025-03-17

睽違六年,香港詩人黃裕邦出版中譯詩集《微賤》(Besiege Me),集中英詩〈台北101〉贏得澳洲的 Peter Porter Poetry Prize詩歌獎。三月九日,黃裕邦攜《微賤》的中譯作家陳柏煜、作家好友馬翊航,到界限書店舉行詩集對談分享會,以五個提問為軸,圍繞《微賤》、《假城鎮》、《地下室錄音》談論有關創作及身分的感悟。

詩三首:〈日光以後〉、〈等一杯咖啡〉、〈十一月〉

詩歌 | by 石堯丹, 潘國亨, 鄭子健 | 2025-03-14

讀詩三首。石堯丹傳來詩作〈日光以後〉,以文字構建出一個疏離而靜謐的世界,慨嘆時間的與人的存在如同幽靈般,在又不在;潘國亨的〈等一杯咖啡〉以咖啡的「苦澀」與時鐘的「宿命論」相呼應,透露出感情的短暫且無常;鄭子健詩作〈十一月〉講述了季節變遷與詩人內心的共鳴,周遭事隨四季變換,詩人只能在其縫隙中掙扎抗衡內心的荒蕪。

最深情語最溫文:癡絕的精衛

其他 | by 陳國球 | 2025-03-12

汪精衛作為歷史上備受爭議,陳國球在其詩詞中看到他最深情、最癡絕的一面。汪棈衛以「新亭淚」寄寓國事憂思,以「風帆無情」抒發與妻子陳璧君的離別之痛,字裡行間都流淌著其對時代變遷的感慨與對命運的叩問。令陳國球認為文學上的汪精衛比歷史上的汪精衛,更動人,形容他是「癡絕的精衛」。

【俄入侵烏克蘭第三年詩輯】擋住寒風與子彈,遠處同胞的叫聲

詩歌 | by 鴻鴻, 廖偉棠, 言水 | 2025-03-06

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第三年,擋住寒風與子彈,遠處同胞的叫聲。鴻鴻目睹兒子舉著拿反了的烏克蘭國旗,慨嘆戰爭引發的混亂與道德困惑,;廖偉棠與女兒談話間被孩子純真的疑問導致內心掙扎,惟以麵包與酒致敬及祝願烏人能度過難關;言水對人類在戰爭中的角色提出深刻質疑,對人類命運感到沉重的無力感。

詩三首:〈投稿文學獎的內心活動〉、〈遊離〉、〈陳舊的身體〉

詩歌 | by 周先陌, 徐竟勛, 苒苒 | 2025-02-20

讀詩三首。周先陌傳來詩作〈投稿文學獎的內心活動〉,以詩記錄自己參與文學獎的心情,恰如以往青春躁動及創作焦慮,隱喻少年對「被紀錄」的渴望與對現實的抵抗;徐竟勛的〈遊離〉揮灑在東京漫遊時的精神獨白,以疏離的目光凝望城市的孤離感,將漂泊昇華至對存在的叩問;苒苒詩作〈陳舊的身體〉,獻給疲憊靈魂的安魂曲。

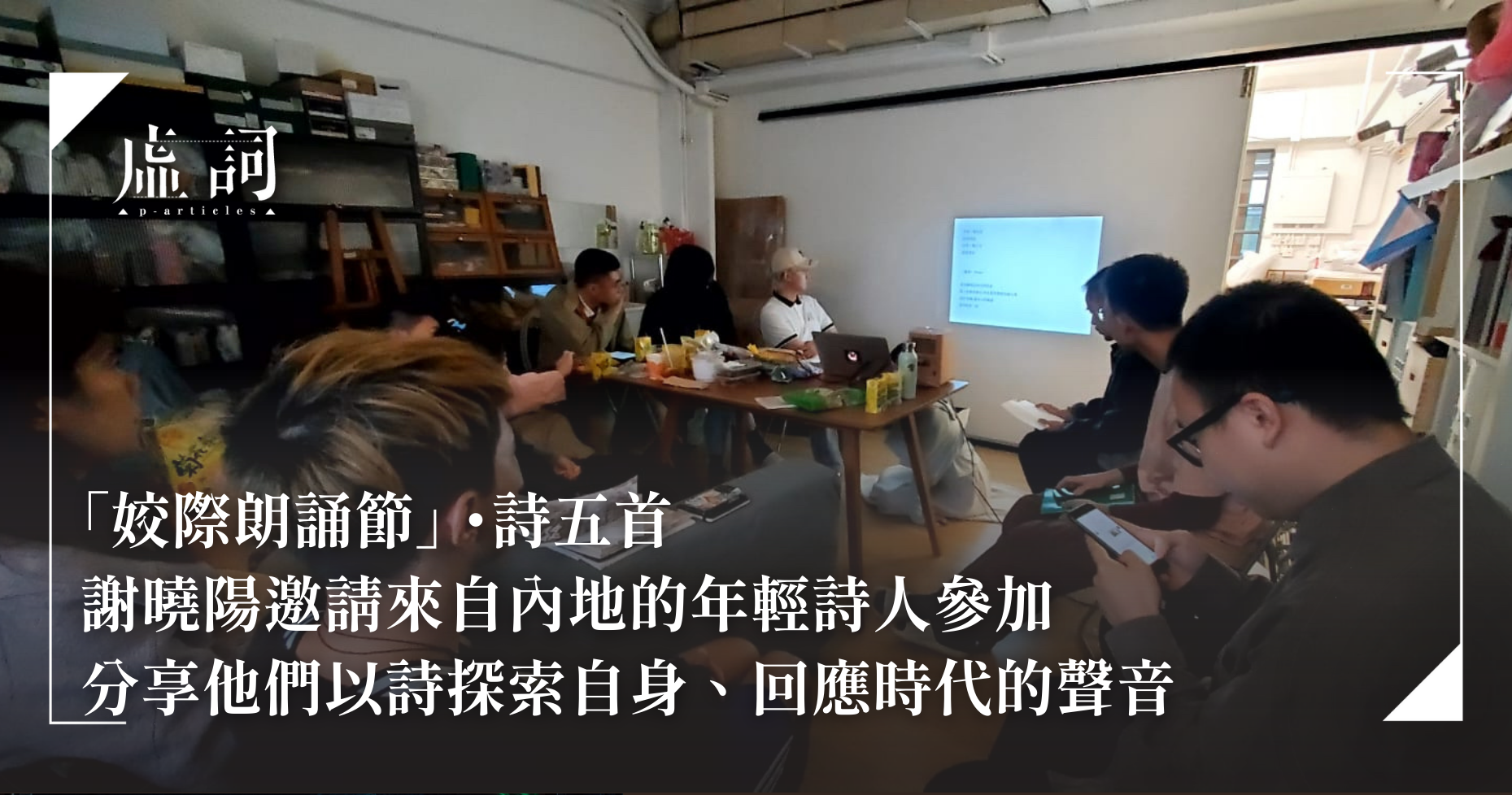

「姣際朗誦節」・詩五首:〈咯血的風鈴〉、〈玻璃水母——給一位朋友的禮物〉、〈借禪〉、〈寺印兩枚〉、〈一日的永恆〉

詩歌 | by 黃語蝶, 孫鑰, 李盲, 柯博凱, 談炯程 | 2025-02-14

「姣際朗誦節」是一個為詩歌而生的聚會,每月舉辦一次。舉辦人謝曉陽認為透過以粵語朗誦詩作,在聲音中釋放文字的力量,讓語言不只是紙上的印記,更成為震動空氣的靈魂。她表示,「姣」不只是大膽、張揚,更是一種對表達的熱愛與無畏。是次「姣際朗誦節」將詩歌版圖再次擴展,邀請來自內地的年輕詩人們參加。謝曉陽明白,縱使他們未必以粵語書寫,卻同樣帶著創作熱情,跨越地域,以詩探索自身、回應時代,並透過「姣際朗誦節」分享他們的聲音。黃語蝶如風鈴在安寧與懷疑之間顫響;孫鑰如水母般游弋於流動的夢;李盲讓禪意在數碼時代碰撞出荒誕的火花;柯博凱以俳句層層疊疊的呢喃;談炯程捕捉各種光影,低語日常的靜謐與無限。

Deepseek生成文學作品有驚喜?成品遠超文學人士預料 惟作品過於晦澀難明?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-13

自AI生成式工具DeepSeek推出後,多份報告顯示,DeepSeek在各方面都力壓OpenAI等西方研發的AI生成工具,繼而成為全球熱議話題。作為中國推出的AI,DeepSeek 的中文造詣備受各界期待,因而在文藝圈子中引起熱論。DeepSeek生成的作品甚至遠超文學人士預料,但作品有可能過於晦澀難明。

詩三首:〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉、〈斑馬〉、〈引用〉

詩歌 | by 王培智, 徐竟勛, 王兆基 | 2025-02-07

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈4 ⁄ 23:觀劇集《那年盛夏我們綻放如花》〉,慨嘆看似日常的生活充斥着難以察覺的暴力,人們生活的日常逐漸邊緣化,反思人類的命運又該當何存;王培智詩作〈斑馬〉,寫人類性格、喜好各異,但唯獨在生與死,起點與終點每人都是一樣;徐竟勛以〈引用〉一詩談論意識形態、文學與現實的相互辯證,探討文學的定義。

西西詩集繪本系列 香港文學首度跨入繪本界 謝傲霜 x 陳智德

專訪 | by 林慧遠 | 2025-02-07

香港文學跨界電影、戲劇、藝術是家常便飯,但繪本呢?香港文學研究專家、作家陳智德沉思默想搜索枯腸,一會兒答道:「以我所知,這真還是第一次。」策劃這第一次香港文學與繪本跨界計劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯謝傲霜,聽罷笑著說:「我只想做自己喜歡,同時認為值得做、應該做的事,沒想到竟然創了先河!」

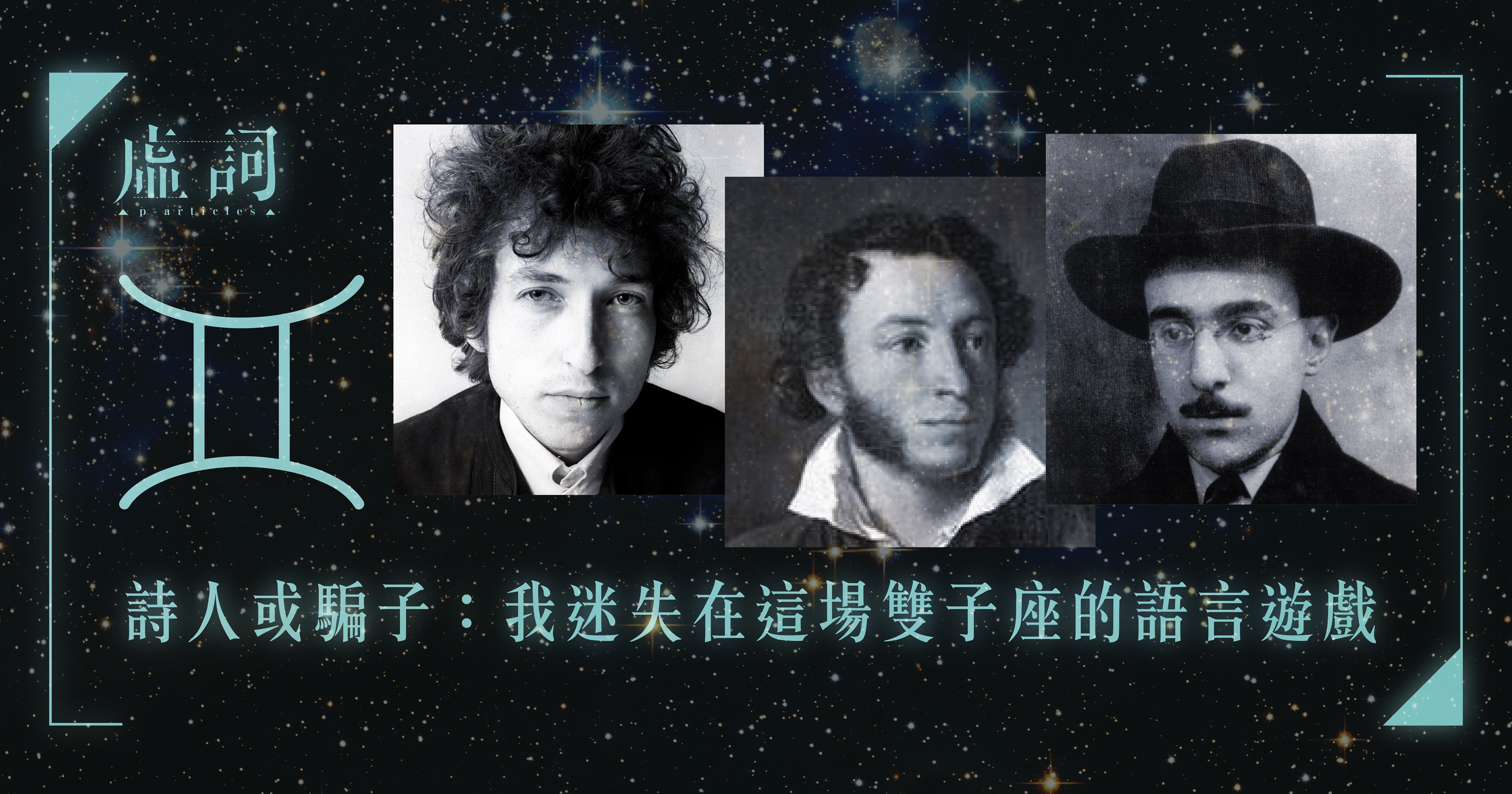

【新書】《歌之國土》——第一講:民謠詩人的養成與茁壯(1941-1964)(節錄)

書序 | by 馬世芳 | 2025-02-04

巴布.狄倫二○一六年獲頒諾貝爾文學獎,委員會的讚詞表揚他「在偉大的美國歌謠傳統中創造了嶄新詩意的表述方式」,我們就從這個歌謠傳統說起。

AI打敗艾略特? 美國研究顯示讀者無法分辨詩歌作者是AI還是人類

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-12

隨著人工智慧技術的光速發展,AI 產生的影像與創作已逐漸達到與人類作品難以區分的境地。去年11月,由美國匹茲堡大學科學史與科學哲學系教授 Edouard Machery領導的研究團隊發表論文:研究顯示AI生成的詩歌在多數評分標準上超越艾略特、莎士比亞等不朽詩人。這不僅挑戰了我們對藝術創作的傳統認知,也引發了對創作本質的哲學性思考。

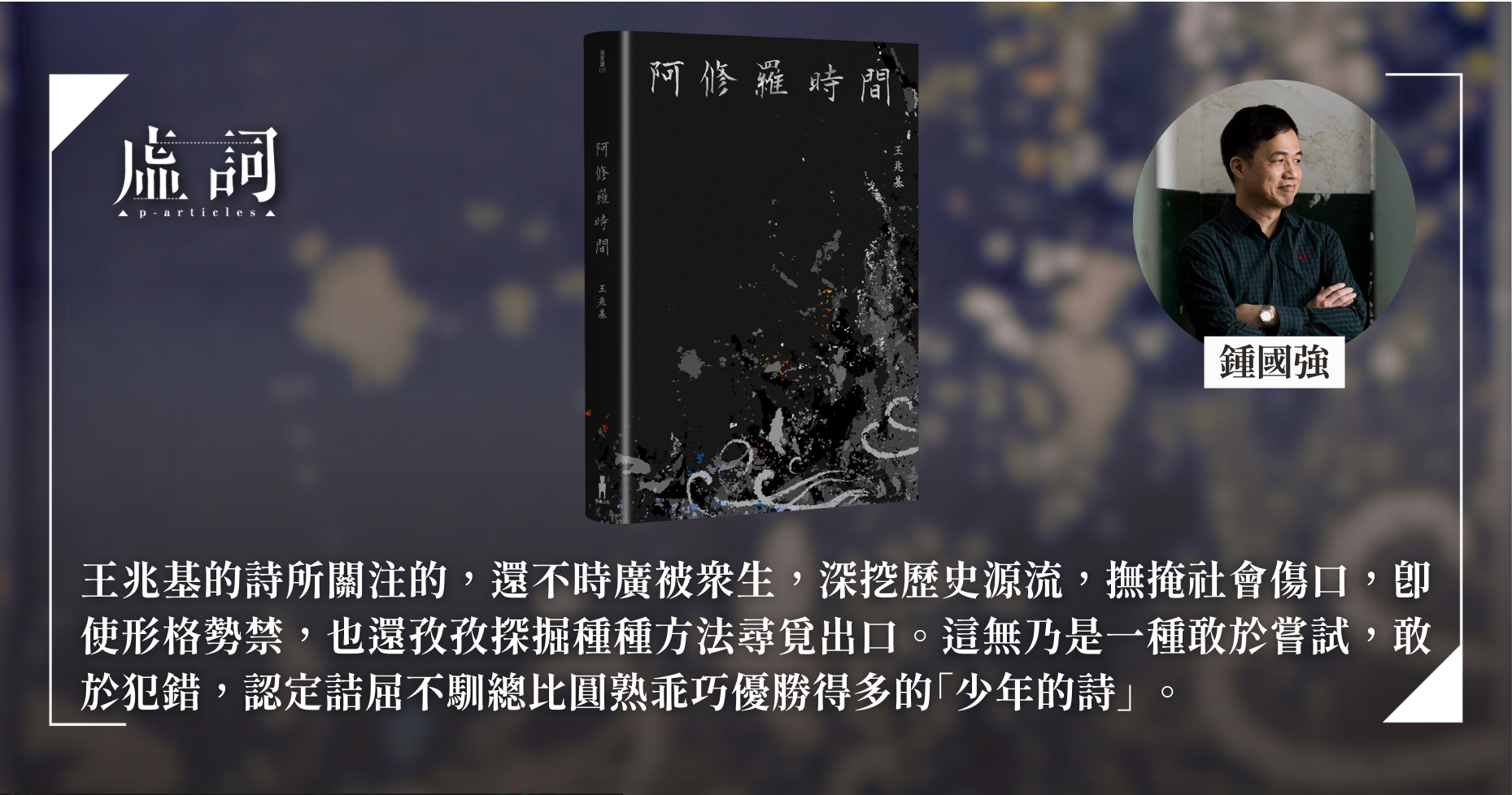

詩三首:〈阿修羅時間〉、〈意義〉、〈瀉湖〉

詩歌 | by 王兆基,王崢,王培智 | 2025-01-05

讀詩三首。王兆基傳來詩作〈阿修羅時間〉,平日刷牙、工作與咀嚼事件,面對如斯時代只能在車廂中吿解,寫作整年只是為了一隻鈕扣,萬物在找自己的位置;王培智詩作〈意義〉,寫廖孖記腐乳有人喜歡而有人不喜歡,城市由瓦礫、科技、國際化組成,在語言之中沒有更高尚者;王崢傳來詩作〈瀉湖〉,要向肉眼縮小的瀉湖告別,它從偷窺死亡的縫隙,有人正在倒影中,與偽船長因為交歡,滋養紅藻,引來了一群熱帶魚。

詩三首:王兆基、馮曉彤、徐竟勛

詩歌 | by | 2024-12-02

王兆基傳來詩作〈星期四與風球如常工作〉,二十三年的生活假裝重複,十一月裡有話未能說。口腔不再為語言服務,謊言剝離在瓦頂上,災難上庭,導演要剪接現場,秋季裡只可說風涼話,不如在十一月放過自己;馮曉彤傳來詩作〈有人含屈而終〉,歷史上、虛構中,那些不同意的事情還是在時代的巨輪的前行中被發生,當事人不能說不同意。但即便如此,那些不同意直至身死,也不會被改變;徐竟勛傳來詩作〈運滯〉,我來到寄梅亭時把子彈上膛,不成不就的助理教授在其中浮沉,珍貴的智識無補於事,時間的代價卻日益厚重。讓子彈再飛一會,不知行方,但湖底中研究月紋的那人,並非詩人。

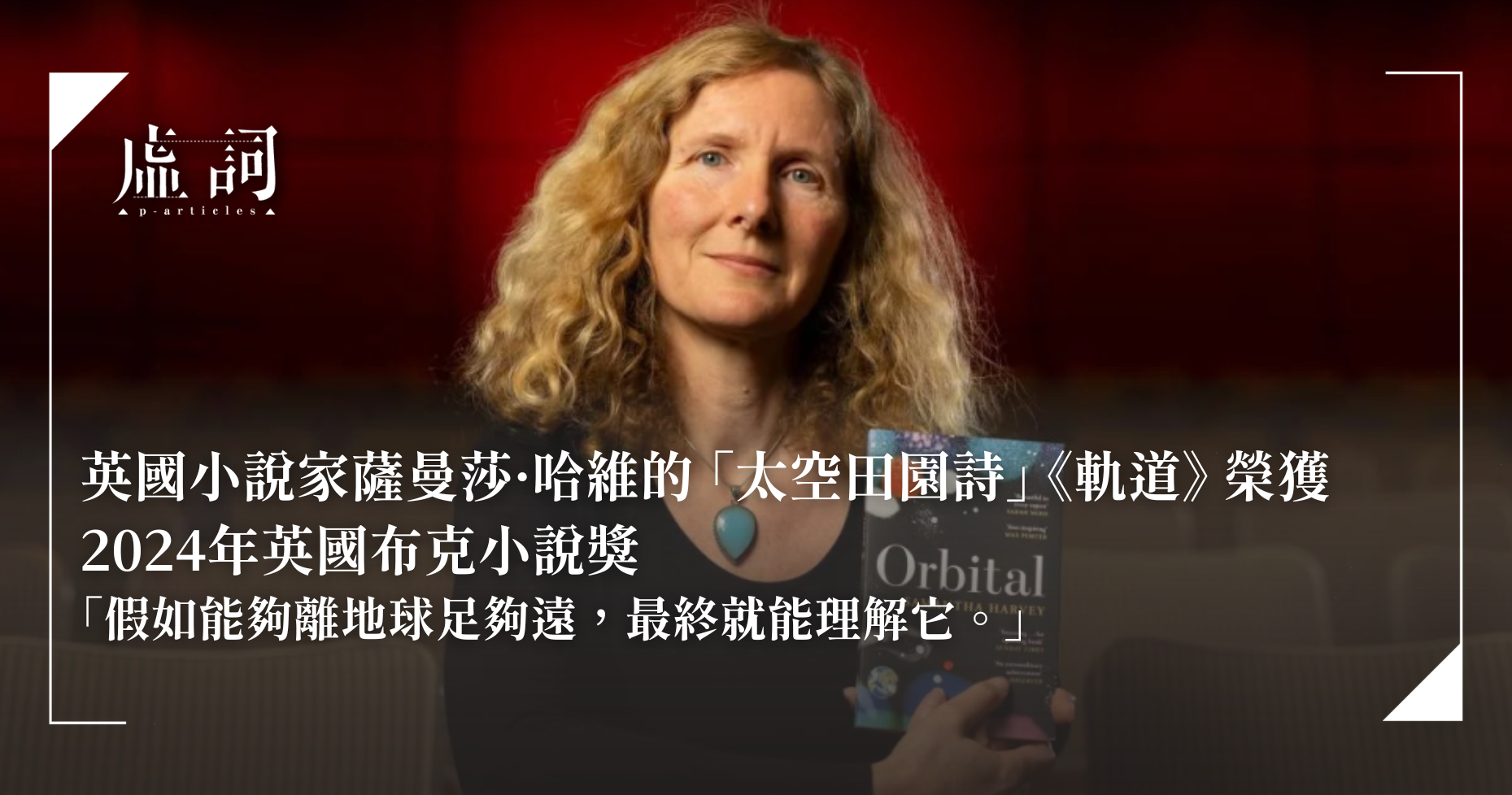

英國小說家薩曼莎·哈維的 「太空田園詩」 《軌道》 榮獲2024年英國布克小說獎 「假如能夠離地球足夠遠,最終就能理解它。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-18

2024年11月12日,布克獎(The Booker Prizes)組委會宣布該年的布克獎由英國作家薩曼莎·哈維(Samantha Harvey)獲得,包括華人作家李翊雲在內的六位獎項評委,一致將選票投給了她的小說「太空田園詩」《軌道》(Orbital),以表彰這部作品透過描寫六名宇航員在國際空間站的生活,「邀請我們觀察地球的壯麗,同時反思每個生命的個人與集體價值」。《軌道》一書以一張真實的圖片開篇,這是一幅「地球軌道24小時與北半球日光」的示意圖,它展示了空間站在平面地球上飛行的軌跡。太空站上共有六名太空人,他們在這裡收集氣象數據,並進行科學實驗。但大部分時間,他們都在凝望寂靜的藍色星球。他們開始思考:沒有地球,生命會變成怎樣?沒有人類,地球會變成怎樣?

「花樹留聲:詩性歌詞創作計劃」成果音樂會將於11月舉行 向香港已故詩人致敬

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-08

「花樹留聲:詩性歌詞創作計劃」是一項將文學與音樂交織的創作實驗,旨在向香港已故的詩人馬覺、梁秉鈞、蔡炎培和戴天致敬。這個計劃不僅是對詩句的回顧,更是一次對詩性文字及其演繹方式的探索。在這個特別的創作計劃中,四位當代活躍的詩人與四位獨立的音樂人攜手合作,推出多元化的音樂及歌詞作品。每對組合的創作都試圖尋求新穎的表達形式,為傳統詩詞注入現代的音樂元素,旨在向前輩致以最真摯的敬意,並激發觀眾對詩歌與音樂的共鳴。此次音樂會由策展人池荒懸與雷暐樂策劃,將邀請Peterson作為暖場嘉賓。

詩三首:〈唐樓的竊聽術:收音集〉、〈寨城〉、〈從倫敦場離開閱讀巴塔耶泛黃〉

詩歌 | by 王兆基,徐竟勛,侯蔽 | 2024-11-04

讀詩三首。王兆基以即興創作方式回應第四屆「齊人詩歌X藝術節」中的音樂表演,載浮載沉,不同物象齊鳴;徐竟勛寫在九龍寨城中打的一局麻將,寫當中的燃燒與毀滅,與歷史失散的節點;侯蔽在倫敦的夜中讀巴塔耶,侵襲者的偶爾闖入與離去回應情慾生命中的無信仰可歸。

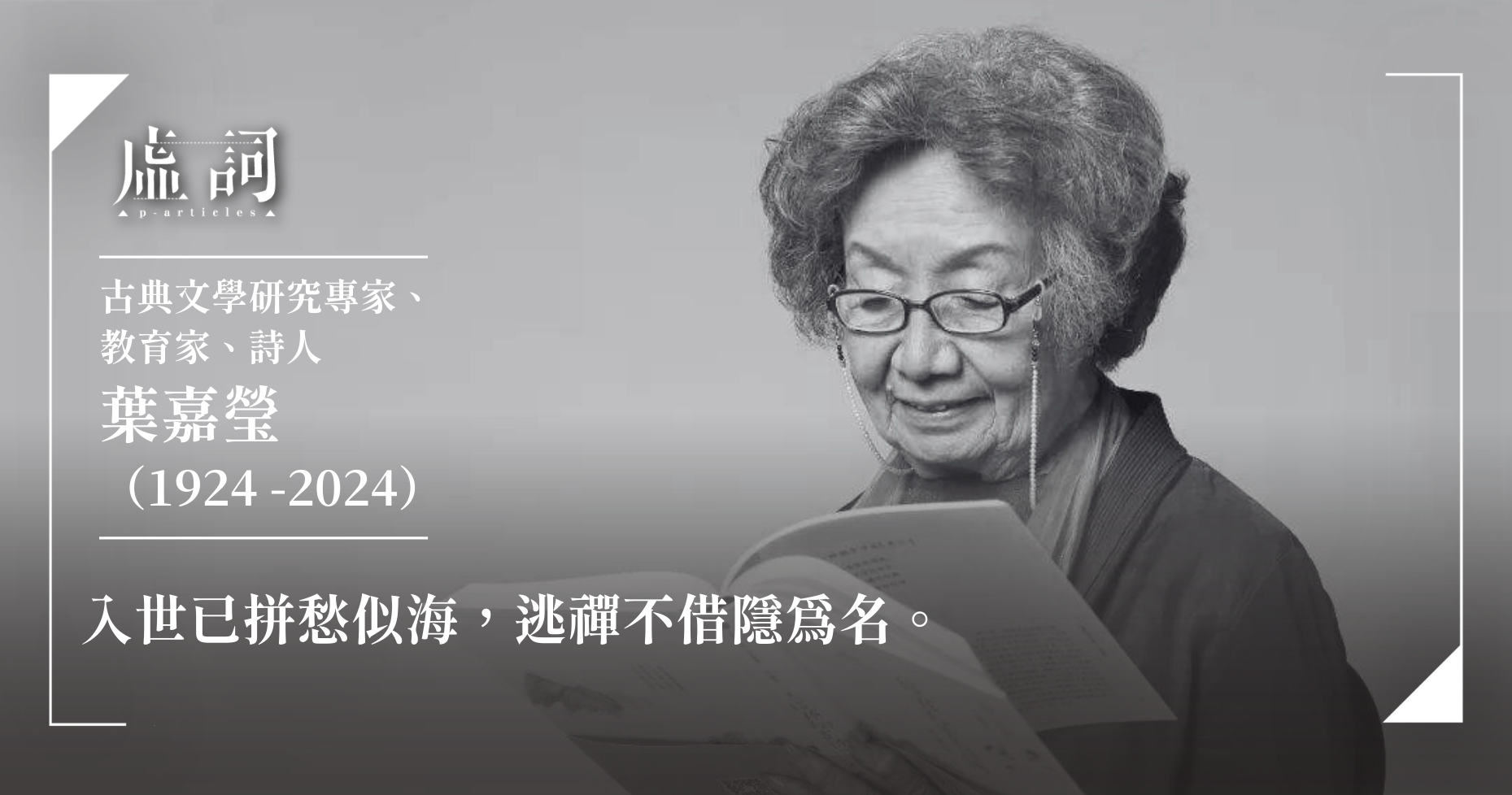

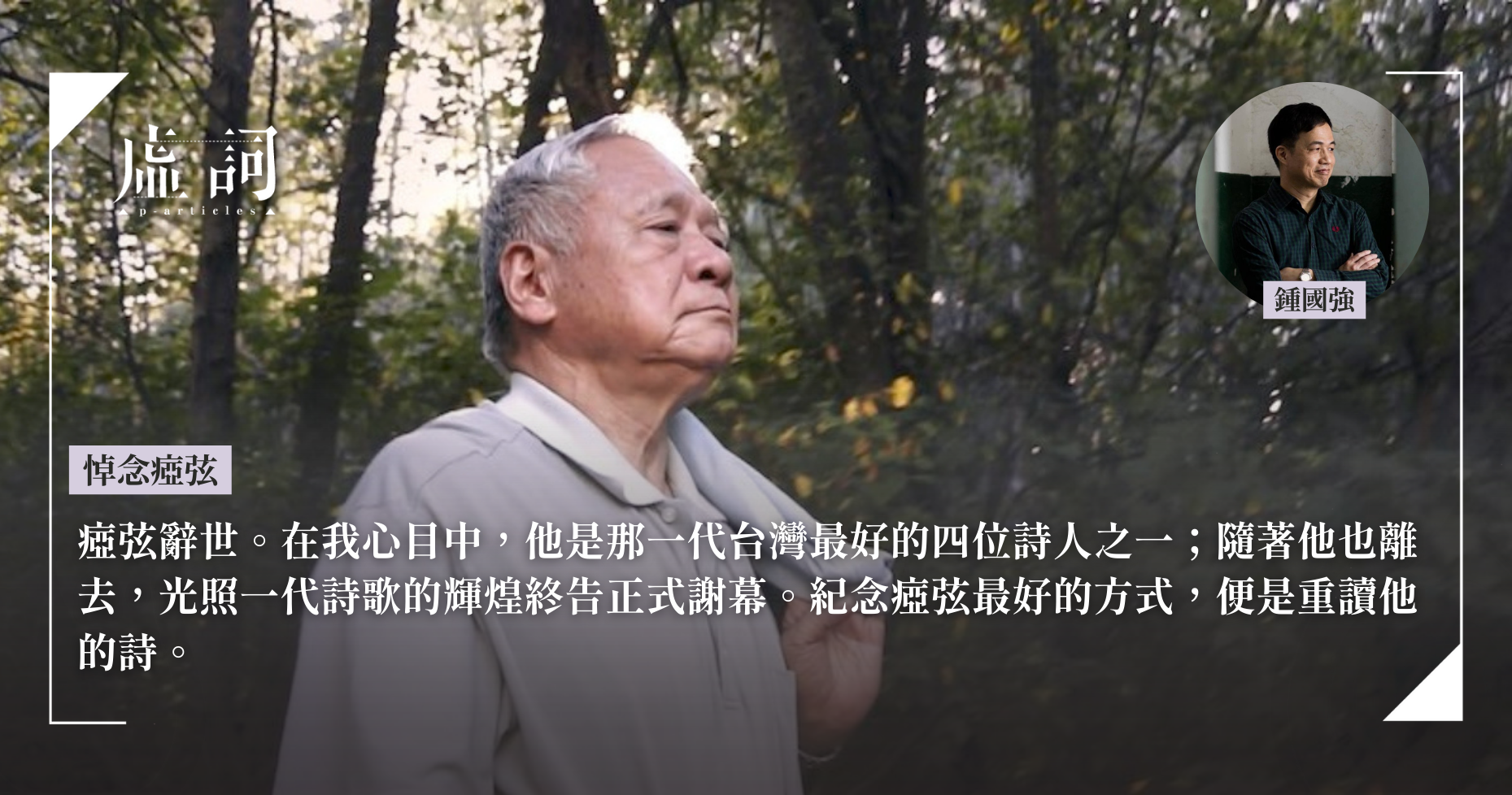

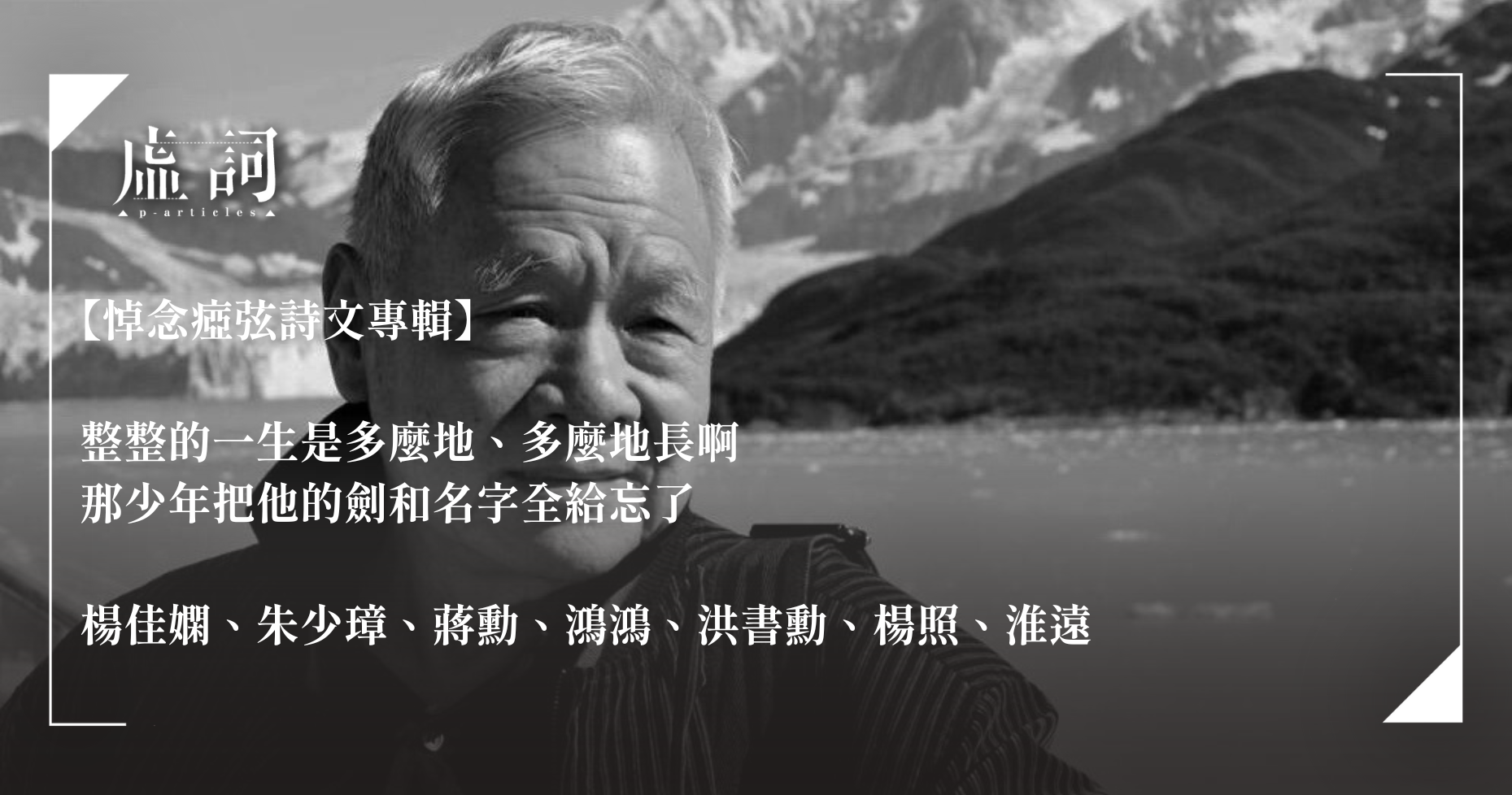

【悼念瘂弦】 整整的一生是多麼地、多麼地長啊 那少年把他的劍和名字全給忘了 楊佳嫻、朱少璋、蔣勳、鴻鴻、洪書勤、楊照、淮遠

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-27

被譽為「台灣現代詩啟發者」的超現實主義詩人瘂弦,本週五(11日)上午在三角洲家中去世,享年92歲。瘂弦一生奉獻於文學,提攜無數文壇後輩,對當代文學發展帶來極為深遠的影響。突然傳出辭世消息,震驚各方,各界人士紛紛表達哀慟。台北文化局指,「除文學創作外,瘂弦在報刊編輯、文藝組織等各方面亦有卓越貢獻,在文化界影響深遠。」以下整理楊佳嫻、朱少璋、蔣勳、鴻鴻、洪書勤、楊照以及淮遠之悼念詩文,追憶瘂弦。

島嶼同志,生死愛慾——訪談詩人陳牧宏

專訪 | by 小煬 | 2024-10-10

小煬訪談詩人陳牧宏,以〈島嶼同志,生死愛慾〉為題,意圖呈現其詩歌風格。陳牧宏是台灣詩人、精神科醫師,著有詩集《水手日誌》、《安安靜靜》、《眾神與野獸》。寫詩二十餘載,他始終執著於同志的生死愛慾,不斷探索島嶼與同志之間的深層聯結。成人片商將他的〈活著〉拍攝為影像詩,入圍台灣「Q Power」影像創作獎,跨越媒介與色情的邊界。二人圍繞什麼是同志詩、自我邊緣化、醫學與詩歌之間的關聯以及當今時代下同志回望創傷的處境進行討論,從中發掘詩參與社會議題的進路。

詩三首:〈羞澀的城市〉、〈舊物〉、〈代代相傳〉

詩歌 | by 枯毫,徐竟勛,驚雷 | 2024-09-27

讀詩三首。枯毫想像一個羞澀的城市,有人闖入路軌尋覓鮮明的捷徑;徐竟勛寫舊玩具,也紀錄香港老牌玩具店「三和玩具」和中記的過往,察覺自己在成長的過程中已習慣失去,只願你我在今夜化成舊物,相濡以沫;驚雷則回應近月文學界紛沓而至的不同詩集,看見詩人之間代代相傳的文字,遙想數十年後還能從架上取下多少未被套上封膜的書。

文學家與漫畫家的靈魂對話:阮光民X柳廣成談文學改編漫畫

專訪 | by 黃悠詩 | 2024-10-14

臺灣資深漫畫家阮光民,以及漂泊於世界的香港新銳漫畫家柳廣成,今年各自推出改編自文學的漫畫作品——《植有木瓜樹的小鎮(漫畫版)》及《我香港,我街道(漫畫版)》。Openbook邀請漫畫評論者、暨南大學歷史系副教授翁稷安針對兩位漫畫家提問,請他們分享創作的甘苦,以及在文學改編漫畫的過程中,撞擊出了甚麼不一樣的火花。

【新書】《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》序〈記憶戰爭〉

書序 | by 楊治宜 | 2024-09-23

汪精衛作為現代中國政治和文學中最具爭議性的人物之一,詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,但其故事從未被妥善地講述過,甚至現時中國禁止任何關於戰時合作政權的學術研究,以汪精衛為最。在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜認為汪精衛的抒情詩在建構他的政治身分上扮演了核心角色,而且深刻影響了大眾對他的身後記憶。她援引中國大陸、臺灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,嘗試以批判的角度與客觀立場,來探究汪精衛政治、文學與個人生活的傳記。

不再存在的帝國,不曾存在的島嶼,以及疾病的隱喻:帕慕克《大疫之夜》

書評 | by 朱嘉漢 | 2024-09-21

關於瘟疫的小說,光是經典知名的部分,就可以列上許多:薄伽丘《十日談》、狄福《大疫年紀事》、卡繆《鼠疫》、馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》等。台灣作家朱嘉漢認為瘟疫的主題似乎可以迫使作者與讀者面對人性的極致、文明的脆弱、命運的無常,而幾乎不可能看到一個作者不嚴肅處理瘟疫。當他閱讀諾貝爾文學獎得主帕慕克的《大疫之夜》時,發現故事設定於克里特島與羅德島之間的明格島,令他凝視時會不免想起荷馬史詩《伊里亞德》的瘟疫,並且在這不存在的小島的偽歷史中,更清楚鄂圖曼土耳其在覆滅之前的那段矛盾的歷史氛圍。

香港國際詩歌之夜十五週年——母語的邊界 諾貝爾文學獎熱門詩人阿多尼斯與俄羅斯詩人奧爾嘉 · 謝達科娃作嘉賓 以叮叮車作詩歌節的移動藝術舞台

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-14

2024年將迎來「香港國際詩歌之夜」的十五週年,主題為「母語的邊界」。詩歌節於9月28日在中國會開幕,隨後在中環大館及多所高校舉辦系列活動,包括專題討論會、朗誦及音樂表演。活動匯聚來自全球的十七位詩人,如阿多尼斯、奧爾嘉·謝達科娃等,探討母語與世界語言的互動。特別出版物《母語的邊界》將於9月出版,集結詩人作品的中英譯本。香港電車將成為移動藝術舞台,觀眾可在城市中體驗詩歌的魅力。活動免費向公眾開放,詳情可參考官方網站。

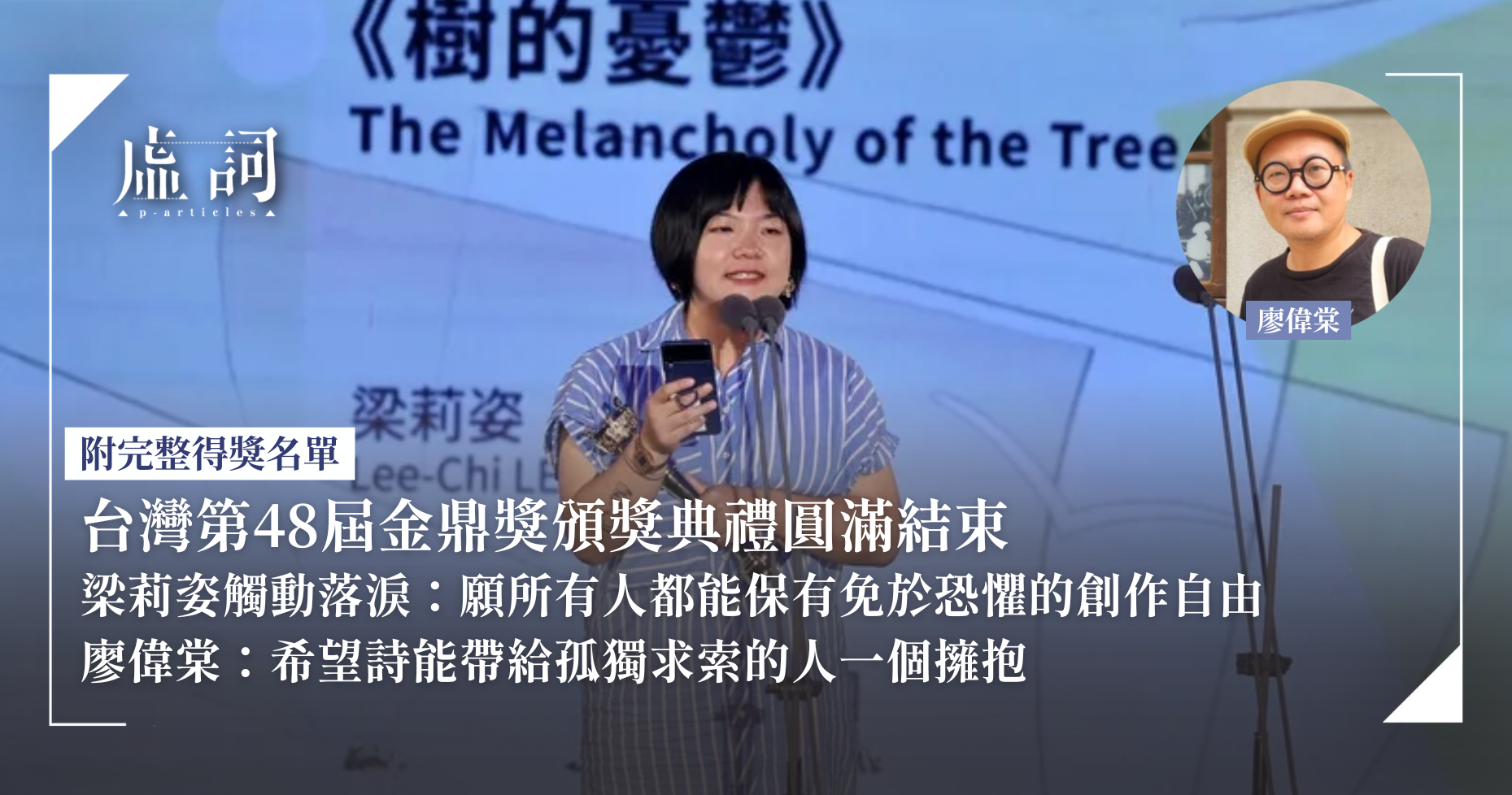

【附完整名單】台灣第48屆金鼎獎頒獎典禮圓滿結束 梁莉姿觸動落淚: 願所有人都能保有免於恐懼的創作自由 廖偉棠:希望詩能帶給孤獨求索的人一個擁抱

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-13

中華民國文化部主辦「第48屆金鼎獎頒獎典禮」於前日(11日)於南港展覽館舉行,當中榮獲文學圖書類獎共有4位得主,分別為楊莉敏的《濃霧特報》、馬尼尼為的《今生好好愛動物— 寶島收容所採訪錄》,以及香港作家廖偉棠的詩集《劫後書》和梁莉姿的小說《樹的憂鬱》;《雄獅美術》月刊的發行人李賢文則獲特別貢獻獎。

詩三首:〈共鳴板:致坂本龍一〉、〈月台〉、〈破音(節錄一)〉

詩歌 | by 王兆基,任弘毅,池荒懸 | 2024-08-28

讀詩三首。王兆基以共鳴板為題,描繪海水和鋼琴的對話之間,坂本龍一使音樂自由,也在自由當中;任弘毅不斷折返午夜的月台,寫關於母校的回憶,也悼念李衍樺教授;池荒懸以即興創作方式回應第一、二、三和五場「齊人詩歌X藝術節」中各項表演,場面接踵而至,也有眾聲喧嘩。

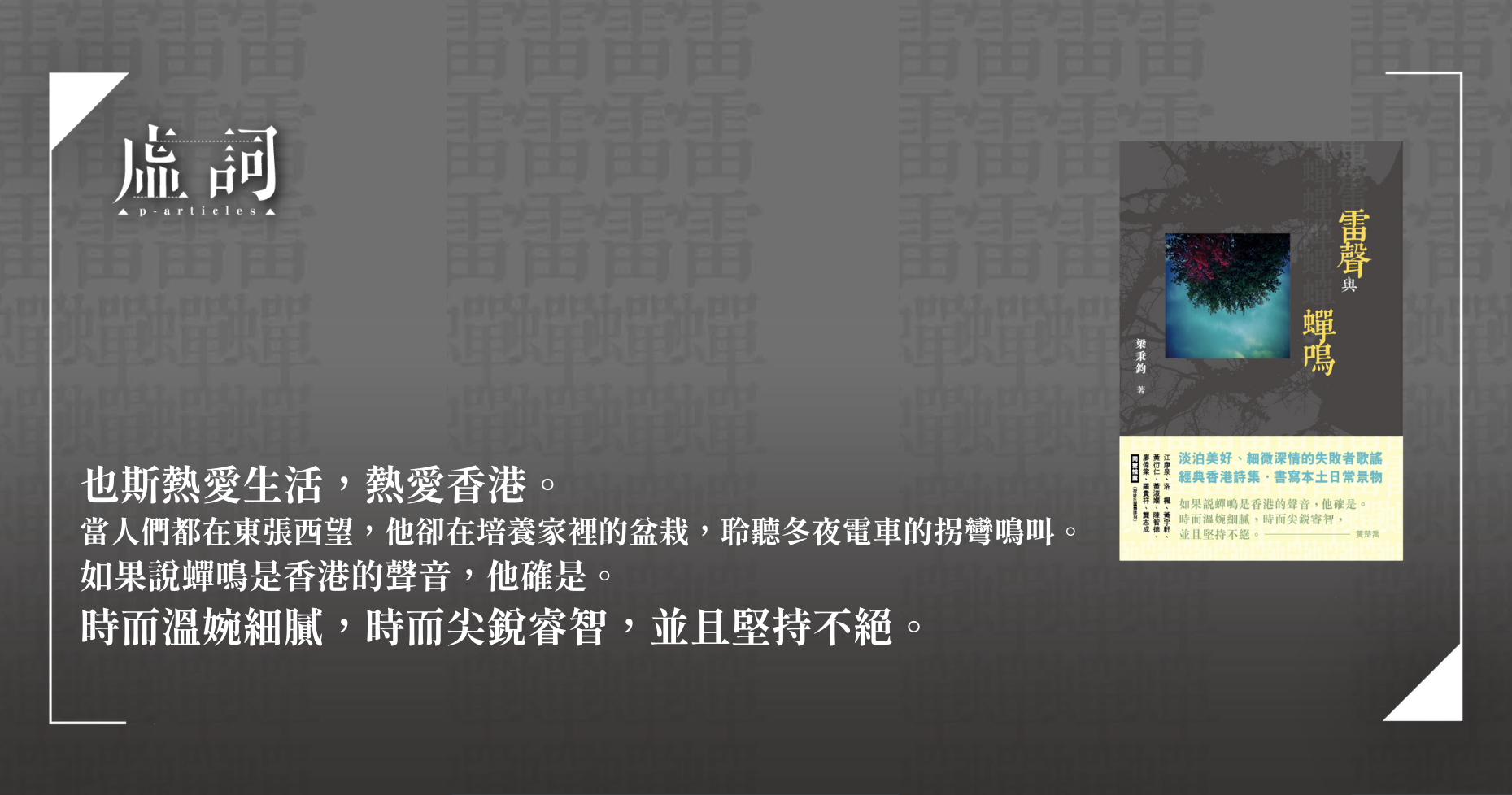

從日常透出現實感,抗現代主義的感冒——評《雷聲與蟬鳴》

書評 | by 序言書室 | 2024-08-25

最近,香港文學生活館重印了梁秉鈞的《雷聲與蟬鳴》,距離上次文化工房的復刻本,已差不多15個年頭了,序言書室有見文學館版的封面比之前的色彩更斑斕,而且15年以來很多人不曾買到舊版《雷聲與蟬鳴》,銷情一般倒是令他詫異,所以撰文淺談一下。序言從五十年代的台灣現代詩運動說起,觀其脈絡,余光中的新古典主義影響一代香港詩人。然而,也斯回歸日常生活的風格,作為對現代主義、超現實主義的陌生化,或新古典的鄉土或家國題材的抗拒,其態度令序言想起英國政治思想家以撒・柏林的「現實感」。

詩三首:〈只是一首詩 Just a poem〉、〈回復正常〉、〈夢〉

詩歌 | by 黃嘉瀛,驚雷,石堯丹 | 2024-08-10

讀三首沉重的詩。黃嘉瀛看過美國藝術家Judy Chicago和近日的奧運新聞後傳來雙語詩作,描述個人在性別認同問題上缺乏自主權,被外部各種力量所定義和控制的困境;驚雷描寫「我」在復常的社會下失語,人們卻在夜間尋求刺激,「尋找比正常更正常的事物與痕跡」,而下架過敏的書反成一種逆向行銷,他亦設問未來書架上還會剩下怎樣的書;石堯丹則迷失於虛幻夢境,時而感受到愛慾的纏繞,時而又感到肉體的無用,以至於想以暴力毀壞自己的身軀。

【新書】《雷聲與蟬鳴》代序

書序 | by 黃楚喬 | 2024-07-08

香港重要作家、詩人梁秉鈞(也斯),1978年出版詩集《雷聲與蟬鳴》,旋即成為香港文學經典。梁秉鈞熱愛香港,也熱愛生活,是書寫本土生活詩的先行者,以平白淺淡的語言,發掘日常事物的尋常之美,寫出七十年代香港生活的獨特節奏,影響多代香港作家。是次「香港文學生活館」的復刻版獲也斯同代人兼好友黃楚喬作序,她先回憶了七十年代的文學、藝術氛圍,並描述了與也斯及其他朋友在東涌、蒲苔島等地的旅行經歷。後來也斯赴美修讀博士,又移居加拿大。在2006年,他特地到訪黃楚喬在多倫多新搬進的舊樓房,把當時裝修的混亂狀態一一寫進詩裡。

李曼旎和她的幽靈詩學——評介《荷花是你沒有見過的人》

書評 | by 任弘毅 | 2024-07-07

任弘毅認為在香港和內地的90後乃至00後詩人當中,李曼旎的作品可謂令人眼前一亮,讀她的最近出版的首部詩集《荷花是你沒有見過的人》,卻足以使他殫精竭慮。「李的詩作無疑散發著奇異的魅力、一種特殊的辨別色,但這卻難以被簡化為任何現存的套語。」任弘毅覺得這部詩集可以說是波特萊爾與愛蓮 · 西蘇的總和,用《惡之華》的筆法來進行陰性書寫,意象與意象之間的聯繫更多來自個人的殊異經驗,由此構成她自述中指出的「幽靈詩學」。其中的詩作〈正午幽靈〉也在早前的「虛詞」投稿小說〈懸浮的空心〉中引用,任弘毅認為她希望是透過幽靈的「現形」,向讀者指出人並沒有絕對的「解脫之日」,我們只有反覆地揭穿、反覆地使那些眾目睽睽的透明「現形」。

詩三首:〈伴手禮〉、〈聞訊有人讀我的詩〉、〈天黑請閉眼〉

詩歌 | by 飲江,阮文略,泛涵 | 2024-07-04

讀詩三首。飲江傳來新作,以加沙衝突為題,想像一個偉大的領導人,展開領導人之間對話,以及化干戈為伴手禮的可能;阮文略「聞訊有人讀我的詩」,回顧自己在創作過程的種種掙扎,反思自身與詩歌的關係,在沙漠中喘息時,也想在千萬光年以外尋求連結;泛涵以一組組詩開展了一場驚心動魄的狼人殺,看見虛偽善意的預言家,殺人的村民,不被信任的小女孩,姿整的狼人,聽了許多哀號的獵人,以上的死亡,造就了野孩子的王座。

閒廢之時,仍可有詩——《閒物廢歌》新書講座紀錄

報導 | by 劉梓煬 | 2024-06-29

香港詩人池荒懸早前推出新詩集《閒物廢歌》,輯錄2016至2023年間沉澱所得的選詩,關於鄉愁、命運、閒物、家族、塔羅、音樂等。在新書講座中,由評論人鄭政恆與池荒懸對談,由填詞人雷暐樂主持,談及《閒物廢歌》的去留母題和過往詩集裡不容忽視的主題——與父輩的牽連。除此之外,池荒懸也分享出版第二本詩集後,開始思考「本土詩」的核心,也嘗試向廣東話的音樂性探問,於是他參與不同計劃、接觸不同藝術媒介,成為創作養份,轉化成觸及面廣闊的《閒物廢歌》。

詩三首:〈行刑的早上〉、〈奋斗青年的手搖日常〉、〈菲林〉

詩歌 | by 枯毫,曾繁裕,石堯丹 | 2024-06-23

讀詩三首。枯毫想像一個行刑的早上,女子點了一份蛇羹,於是在蛇、古巴詩歌〈Sensemayá〉和觀世音菩薩之間,詰問暴力與救贖之間的矛盾和糾結;曾繁裕則描繪蜜雪冰城「奋斗青年」的手搖日常,即使努力也不會加工資的;石堯丹則面對巨大社會變革時,試圖通過菲林來尋求心理慰藉,「把恐懼定格於鏡內」。

獻「給你」的「詩人之血」

評論 | by Cléo | 2024-06-18

Cléo聽著黃耀明《若水》的專輯,覺得由周耀輝填詞的〈給你〉Intro 和 Outro 部分都做得很像早期電影的配樂,讓人入迷般反覆循環,後來發現靈感是來自法國詩人尚.高克多(Jean Cocteau)的實驗電影《詩人之血》(1932)。作為電影史上最早的一部酷兒電影,在近百年前如夢境般的影像中,Cléo頓然解開了歌曲中曖昧迴旋的密碼,找到了上下文。《詩人之血》中晦澀的酷兒性,在〈給你〉中變得更加可讀,「給世上搖搖欲墜的我 / 給一切明明是對的錯」,如同整首歌的自述,不被接納的異類們,這首歌「給你」,這滴血「給你」。

【虛詞・◯】詩三首:〈永恆輪迴〉、〈火〉、〈無形和黑色月亮〉

詩歌 | by 林閒、泛涵、文津 | 2024-06-01

讀詩三首。林閒反復折返地探討文字、書籍與時間的關係,反映人類對於生命輪轉的體悟。泛涵則指出現代社會對文學的冷漠和遺棄,呼籲守護文學精神。文津則不斷重複的「悲傷」情緒,昭示了詩人對於時代變遷的深切感受。

邊緣與混雜:淮遠〈加拿大鹿〉的身份書寫

評論 | by 麥子 | 2024-05-18

香港身份問題,一直是本地文學歷久不衰的主題,又以上世紀回歸前夕的80年代尤為盛行。麥子以淮遠的〈加拿大鹿〉(1983)為例,展示當中香港身份建構具有「邊緣」和「混雜」的特質,及面對香港前途問題的無力感,而淮遠對香港身份在殖民體制下的反思,為後來建立主體的文化解殖運動奠定基礎,也是一個時代變遷的印記。

【新書】陳黎《淡藍色一百擊》後記

其他 | by 陳黎 | 2024-05-11

台灣詩人陳黎睽違九年出版最新詩集《淡藍色一百擊》,他在後記中記錄了病魔多次襲來的身心之困,甚至有段日子無一日不興「棄世」之念,但詩人依然以拳拳到位的語言,自我療傷。詩集揉雜日本俳句短歌、古希臘抒情詩、德國猶太裔詩人作品等血脈,其中最為堅實的祕密武器是花蓮的山風海雨、小城的家族日常。

文化交融與傳統蛻變:讀楊牧詩

散文 | by 楊小濱 | 2024-05-07

被譽為「最接近諾貝爾獎的台灣作家」的楊牧,其三十冊跨文類大全集《楊牧全集》在其逝世四週年隆重問世,當中包括全新編纂、增補逸作、未公開書信手稿等。上海學者楊小濱為此撰文,談起楊牧的不同面向,而學者王靖獻和散文家葉珊常常潛入楊牧詩歌寫作的領域,不同身分的楊牧使其詩歌體現出文化和美學的多樣性,但他依舊保持著基本一致的風格,可見他對生命與時間、人與自然關係的沉思。

【虛詞・◯】虛詞。是愛我們更多的那人。

散文 | by 張瀞 | 2024-05-04

張瀞在台灣。初次遇見虛詞,是2023年的八月夏季某日,亞熱帶無風的教師辦公室裡,同仁正管教學生。她鍵入「辛波絲卡」。螢幕跳出數個搜尋結果,其中之一是作者雙雙為「虛詞」舉辦的辛波絲卡活動而衍伸出的一首詩------《新詩課上的白日夢》,當時因而被其中幾句詩句深深地打動。

詩四首:〈我是一個香港詩人〉、〈鷹〉、〈花期〉、〈自首〉

詩歌 | by 枯毫,石堯丹,馮松興,黑土 | 2024-04-22

我今日 立懸崖邊 崩雲 而仍寫詩 青青子衿 悠悠我心 不屈平仄格律險韻 字字如金

【學童精神健康】救救孩子,要看見絕望之前的情緒警號——教師與情緒支援社企創辦人三人談

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2024-04-19

去年電影《年少日記》,借學童自殺問題一再戳中社會的教育制度和精英主義,引起公眾關注學生情緒問題。遺憾的是,學童自殺輕生情況愈趨嚴峻,教育局尚未予以適當的處理,對學童的心理狀況亦未有足夠研究。適逢DSE開考在即,編輯部邀請到陳志堅及曾繁裕兩位教育界作家,讓我們了解問題的普遍性,以至應對考試壓力的經驗和方法。教育界以外,也訪問到朋輩情緒支援社企Shelter的創辦人林詩詠(細C),從社福界角度透視現時制度的缺口,以較近的距離認識學生的心理面向,藉此說起情緒健康的重要性。在這個時代,新一代的成長至為關鍵,讓我們好好裝備自己,以同行者的姿態作陪伴,適時給予他人情緒支援,聆聽更多,讓學生表達自身,而不是說教、隨便拋下一句「加油」 作罷。在這吃人的教育制度下,救救孩子。

【虛詞・同病相連】詩四首:〈菠蘿包 ——記骨關節炎病人〉、〈記一位大腸癌病人〉、〈我在天上的父〉、〈痛症〉

詩歌 | by 逍遙,陳新宇,梁一丁 | 2024-04-05

你的膝蓋不知為何 種在床上 痛楚落地便碎成玻璃的後代 躺回床上你一一領養 眉皺成手術刀

詩四首:〈帳〉、〈惟有〉、〈川流〉、〈浮世——參觀大阪今昔生活館後記〉

詩歌 | by 曾詠聰,嚴瀚欽 | 2024-03-15

鴨川之上,分辨不了河的規律與不規律 行人自風景屈折而過,錯開,剎那 分神的魚被攫住,沒有 更多生命垂注,像馬路,像街 像一首名為<街>的流行曲開端 回到河川的我們在另一端 拼命呼喊,輕散的自己快將受挫

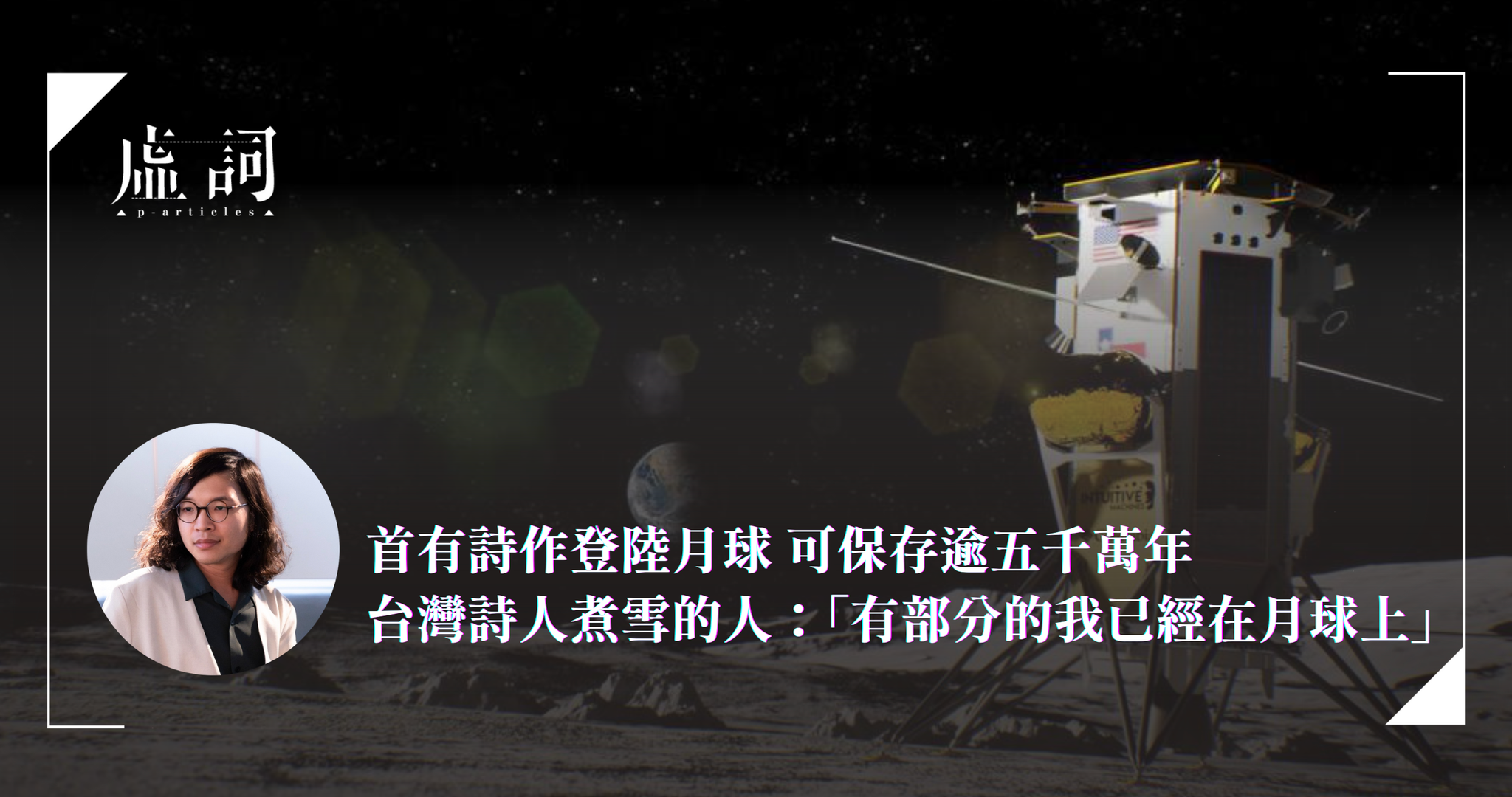

首有詩作登陸月球 可保存逾五千萬年 台灣詩人煮雪的人:「有部分的我已經在月球上」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-07

假使真有一天,全人類於一剎那結束,經濟宗教文明毀於一旦,地平線盡頭還有否方舟接載?由美國拱門任務基金會(Arch Mission Foundation)所策劃的「方舟月球藝術典藏(Arch Lunar Art Archive)」計畫,正是為這可能發生的最終幕未雨綢繆,是在世界末日之前,將人類文明永久保存在月球之上。台灣詩人煮雪的人日前在社交媒體上分享,其詩作〈月球博物館〉被獲選入計畫之中,與來自世界各地藝術家的作品一起,在上個月乘搭登月艇奧德賽號(Odysseus)成功登陸月球,他們的作品預計能在月球上存放超過五千萬年。煮雪的人表示:「我可能是名單中唯一的詩人。有生之年我也許能到訪月球上的同個位置;若來不及,至少有部分的我已經在月球上。」

「方圓兩三里」的詩——黃燦然《香港和香港詩與我》講座紀要

報導 | by 李盲 | 2024-02-21

黃燦然曾編過三本香港詩歌選集,自詡為「應該是讀香港詩最多的人」。過往談論香港詩歌多是介紹香港各個名家的個人風格,而甚少將香港當作一個「封閉的」整體、一個「有自己獨特語境的」地域,去談論這裡寫詩的風貌和氣候。黃燦然舉戴望舒為例:戴望舒在新詩史的正典地位,往往讓人忘記他寫作中最重要的十年是在香港度過的。在本次分享會中,黃燦然希望嘗試從「本土性」這一角度出發,談論「香港詩」:一個詩人詩如何從本土的語境和氛圍中建立自己個人風格?而反過來,「本土性」又是如何在他對個人風格的探索中烙下地方的印記?

娜塔莉婭.埃斯基韋爾.賓尼迪斯(Natalia Esquivel Benítez)(哥斯達黎加)詩選

詩歌 | by 娜塔莉婭.埃斯基韋爾.賓尼迪斯 | 2024-02-05

娜塔莉婭.埃斯基韋爾.賓尼迪斯(Natalia Esquivel Benítez)(哥斯大黎加聖荷西,1973年12月15日出生)是哥斯大黎加/西班牙作曲家、結他手、創作歌手、詩人、翻譯、教育家和研究員。她的音樂專輯、教育書籍和詩集由大型出版社出版,最近出版的書籍包括:《Andamios de lluvia》(Poiesis Ediciones,2021年)、《太陽與大海的搖籃曲(Arrullos de Sol y Mar)》(Club de libros,2021年)、《Cancionero Nana de la luna: Poemas y Música para cantar, jugar y soñar. Vol. 1》(Ocarina Ediciones,2020年)。娜塔莉婭·埃斯基韋爾·賓尼迪斯的詩被收錄於由Carlos Javier Jarquín編纂的《星球之歌:地球上的兄弟情誼(Canto Planetario: Hermandad en la Tierra)》第一卷(H.C EDITORES,Amazon.com,2023)。

【虛詞・過敏鳥】詩四首:〈我想變強〉、〈撫〉、〈皮膚的眼淚〉、〈指下山丘〉

詩歌 | by 謝曉陽,劉梓煬,王佳文 | 2024-01-26

教練很健碩 教練很認真 教練很聰明 教練很細心 教練面紅耳赤 教練結結巴巴 教練呼吸急促 教練嚶嚀低吟 教練說很久沒試過這樣

詩三首:〈活物〉、〈大俠愛吃漢堡包〉、〈下架〉

詩歌 | by 枯毫,周先陌,王兆基 | 2024-01-19

「大俠愛吃漢堡包?」 試圖對暗號,確認他生前 依舊有我們同樣的愛好。他不回答 曾被維多利亞港的風吹著,吹著那串招魂鈴 我把他的嘴闔上。不讓他問何處為故鄉

《詩》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-19

由許鞍華執導的紀錄片《詩》去年上映,為香港文學界一大盛事,片中訪問多位香港詩人,當中以黃燦然和廖偉棠為主軸。為此,編輯部組成或許歷年來最有份量的小輯,由許鞍華的錄像專訪,黃燦然訪問,再收入四篇來自崔舜華、張欣怡、李顥謙及鄧小樺的影評,從寫者、詩人的角度共同述說對香港詩的想像,另外收入兩位主角早前在深圳和台北的講座紀錄,作為電影的延伸。

「去或留肝膽照應」——廖偉棠《詩的隱遁術:香港中青年詩的新變》講座紀要

報導 | by 李盲 | 2024-01-09

早前詩人廖偉棠在深圳飛地書局以《詩的隱遁術》為題設講座,向內地讀者介紹香港近年湧現出來的中青年詩人。之所以題為「隱遁術」,是用以歸納香港詩歌的新變,即在表達空間和資源逐漸萎縮的情況下,所出現的兩種可能:使「隱術」的是那些留下來的人,而使「遁術」的是那些離開的人。但在廖偉棠看來,他們都在堅持寫詩這一項「窮人的事業」,亦由此觀照兩代詩人的寫作。

詩人要如何在俗世中行走、戀愛、老去:記黃燦然《詩合集》新書台北發佈會

報導 | by 陳諾霖 | 2024-01-09

日前,黃燦然的新書《詩合集》發佈會在台北春秋書店舉行,詩人親臨主講,本書責任編輯鄧小樺主持。黃燦然抵台便先後出席金馬影展及讀詩會,行程雖奔波,抵達老宅書店迎見滿屋讀者時,還是雀躍地笑說要與大家一起好好讀詩。當中分享了編輯《詩合集》的軼事、香港詩人與土地的關係,也表示自己到了承擔宿命的年齡,要以詩人的身分繼續承受着時代變遷、家庭壓力、中年孤獨、身體痛苦的各種施壓。

我站在生命這一邊——悼巴勒斯坦眾詩人

其他 | by 宋子江 | 2024-01-08

以巴戰火不斷,生靈塗炭,宋子江因此介紹了一些罹難詩人,也翻譯了一些巴勒斯坦詩歌,但他認為這不代表他站於巴勒斯坦的立場,而是純粹站在生命的一邊。阿拉瑞爾的〈若我必須死去〉正是以死亡反過來歌頌生命的詩,是為宋子江翻譯巴勒斯坦詩歌的動機,讓更多讀者認識這些在紛亂的地域中依然書寫的人們。

【2023・回顧】寒冬中逆風而行——2023香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-02

2023年的復常與夜繽紛,有沒有為香港文化界帶來歡喜豐收的一年呢?用易經卦象而言,或者近於「或躍在淵」。年末沙田文化博物館或殺館之消息,再回顧2023年文化界大事新聞,不禁令人唏噓。年初紀錄片《給十九歲的我》的爭議,引發公眾激烈討論;與此同時,「四字電影」發圍,香港電影業彷似迎來新的生機,然而鮮浪潮等各位培育電影新秀的平台卻面對電檢刪剪問題。今年出現文藝工作香港未能入境香港的新聞,為歷來最多。另一方面,復常通關後港人紛紛北上外遊,嚴重打擊本地餐飲及零售業,包括書業生意也大幅下滑。過去幾年逆巿景氣的香港獨立書店業也屢受打擊,不排除未來將有結業潮;加上香港文學館的撞名爭議,香港文化未來前景頗有如履薄冰之情。然而,今年文化界也有值得慶賀之事,許鞍華拍攝紀錄片《詩》,首次把香港詩人帶到大銀幕;梁朝偉榮獲威尼斯終身成就獎也帶來沖喜效果,而今年衝擊娛樂圈的AI尹光及ChatGPT,也引起科技與藝術的創作討論。未來不可預期,唯有繼續自強,支持並珍惜本地文化創作,讓我們在逆風中同行。

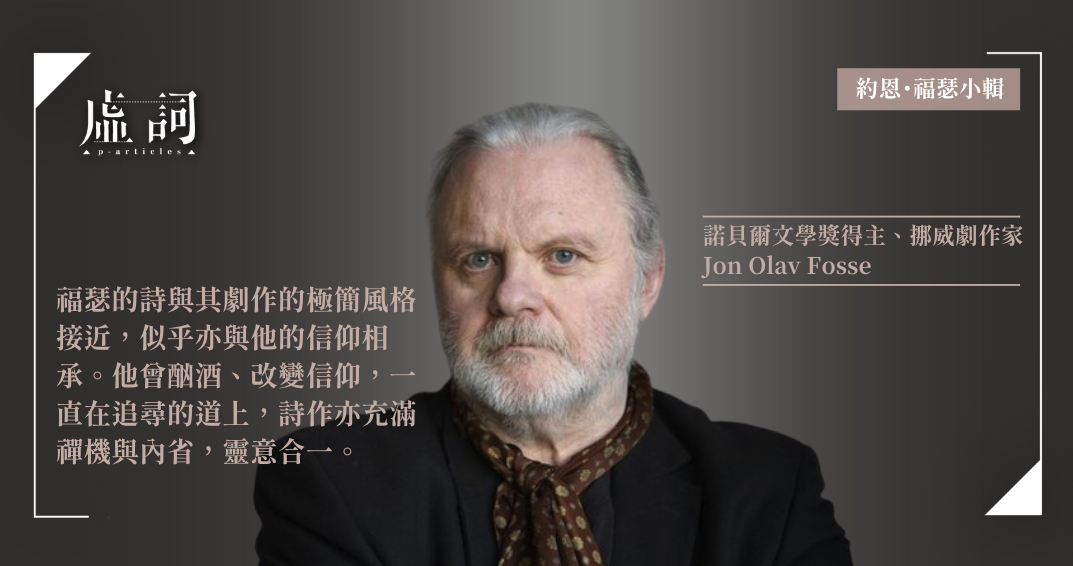

約恩・福瑟小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-28

本年諾貝爾文學獎由挪威劇作家約恩・福瑟(Jon Fosse)奪得,他的劇作曾兩度在香港公演,但其詩集、小說和劇作的中譯本不多,所以華語地區讀者一直未能窺見全貌。虛詞編輯部特此組成小輯,有詩人阮文略借助翻譯軟件的輔助,並參考其他譯本推敲重譯六首福瑟的詩,而劇場編劇鄧世昌和甄拔濤分析福瑟的不同劇本,闡述其簡約特色,讓大家感受福瑟的文學魅力。

初始的詩——讀Louise Glück〈退隱的光〉

其他 | by 任弘毅 | 2023-12-07

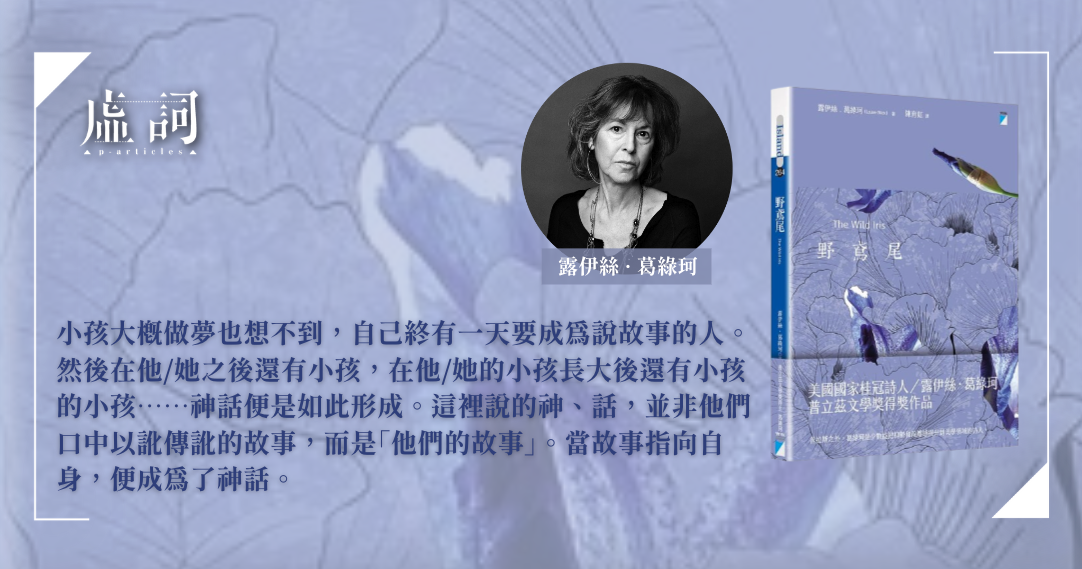

任弘毅未及拜讀葛綠珂之詩,葛綠珂便因癌症逝世。近日他借閱《野鳶尾》,被廖偉棠「詠物的內涵是詠神」的評論一言驚醒,當他再讀〈退隱的光〉時,發現葛綠珂演繹著文學的神話,甚至將自己活成了神話。這令他聯想到臧隸的〈詩已將世界分為兩半〉,當中無窮遞歸的數列若要套用在詩歌上,葛綠珂或會說:詩就是那通項公式,那不斷被傳頌,甚至指向自身的神話。

【新書】《星球之歌》:地球上的兄弟情誼

書序 | by Luis Arias Manzo | 2023-12-04

詩人不可以被遺落,正如Vicente Huidobro(比森特·維多夫羅,智利著名詩人)所言︰「詩人是一個小神」,而在這種情況下,只有比凡人更特殊的存在才能夠拯救我們倖免於難。這就是為甚麼我堅信並且不斷重複地指出「詩人必須站在為生命而戰的前線」。際此文明危機的時勢,《星球之歌》的詩人正是為世所需的使者。我們用以書寫的墨水正是我們靈魂的鮮血,此所以詩歌如同一頭渴求公義的狂怒怪物,從靈魂裡面闖出來。

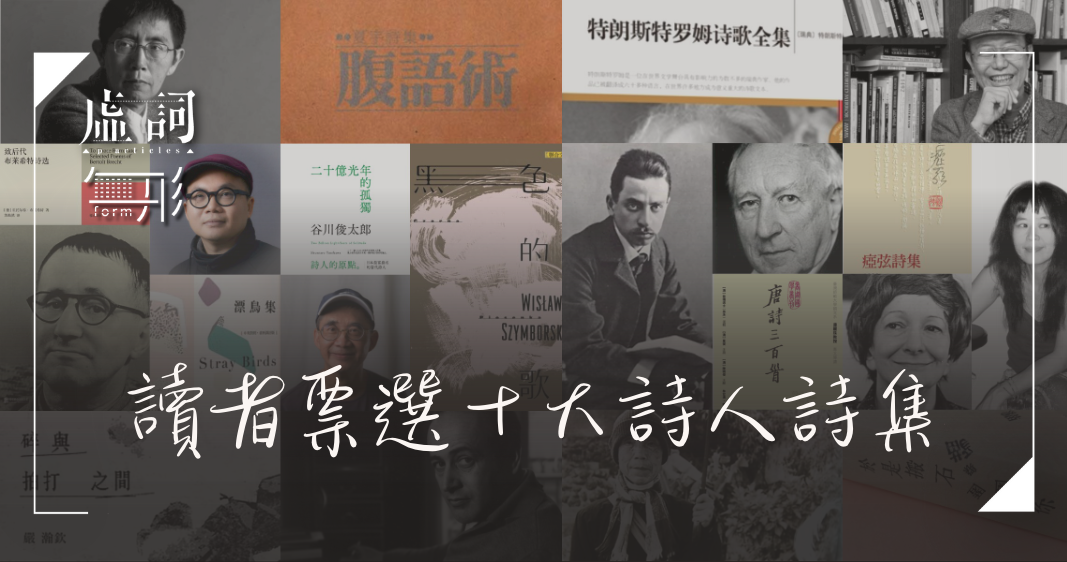

【無形・給敬而遠詩的人】讀者票選十大詩人詩集

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

《無形》編輯部較早前讓讀者在網上填寫心中的詩人偶像以及希望推薦給不讀詩的人的詩集,十強結果正式出爐!以下名單由《無形》讀者選出,排名不分先後,勿當成專業權威推介。十大詩人由華文作家佔據主流,足見華文詩讀者群人多勢眾,外國勢力人丁單薄,幸而亦有諾貝爾獎得主能突圍而出。(編輯部私心投選詩人也未能入榜,飲恨!)十大詩集之中古詩與現代詩集並舉,充分反映網絡社群的現象特色。你所喜愛的詩人和詩集假如沒有入選,也請勿批鬥(笑)。

【虛詞・給敬而遠詩的人】詩四首:〈詩的初始:那些未曾被我們命名的〉、〈無中生詩〉、〈八難見佛〉、〈奇跡〉

詩歌 | by 李曼旎,李俊傑,洛駽,寧霧 | 2023-11-27

我問 佛在否 它轟然搧動 淹沒疑問的聲調 終止氣息 時間在此刻,落下 梅花朵朵開落 露水沒有棲地 它自晶鹽蒸發 共時誕化萬千事物的形象

【文藝Follow Me】許鞍華《詩》——把詩歌影像化

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-28

由許鞍華執導的紀錄片《詩》今日正式上映,《詩》共分為三個部分,第一部分短訪淮遠、飲江、鄧阿藍、馬諾,談詩是甚麼;第二部分篇幅最長,專訪黃燦然及廖偉棠,談他們對詩的態度;第三部分短訪年輕詩人黃潤宇,談詩的功能。自小愛詩的許鞍華即使執導多年,仍深深地覺得:「詩是很難講的。」

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的五大謬誤

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

看不明白,可以因為用詞晦澀難明,也有「每個字我都明,拼埋一齊就唔明」的情況;但更根本的,會否是我們都囿於考試答題的閱讀模式,總要找出文章的中心思想?想要進入詩的世界就必須接受:詩不會馬上提供自身的答案,而且它有時希望每個人得到不同的答案。要懂得享受閱讀詩歌的樂趣,類似於享受漫步與迷路的樂趣。如同施蟄存所指:「對新詩既要求解,又要不求甚解,仿佛得之即可」,追隨感覺就好了。詩中大量的歧義與隱喻,就是想讓讀者停留在詩的迷宮中品味與咀嚼。一旦有了「標準答案」,就好像電影院完場開燈,你就要從夢幻與超現實的世界離開了,那才無趣。

【無形・給敬而遠詩的人】關於新詩的七個關鍵詞

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

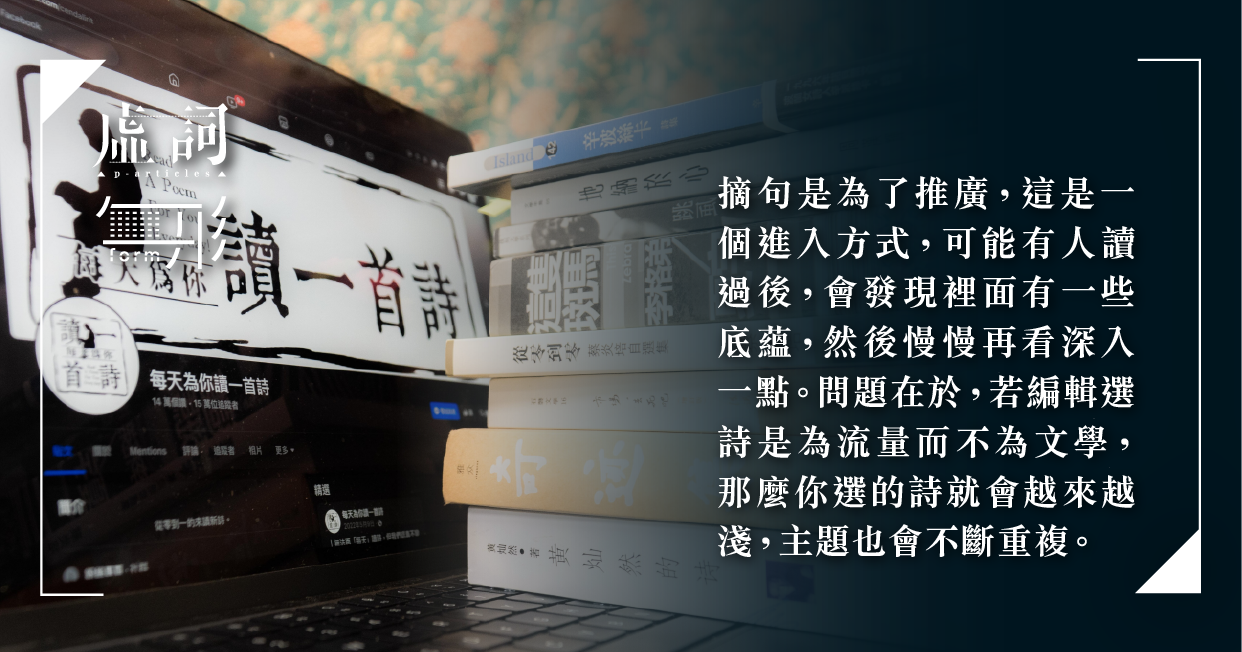

訪問過臉書專頁「每天為你讀一首詩」成員及聲韻詩社社長池荒懸的訪問後,編輯部再精選七個關於新詩的關鍵詞,由藝術手法、風格到語言特質,逐一簡介,給敬而遠詩的人一個概念的工具箱。

【無形・給敬而遠詩的人】那些你以為不寫詩的人

詩歌 | by 許鞍華,生抽王,陳慧,邁克 | 2023-11-20

I looked down at my red clogs Showing through the red hem Of my dress A bruise on my arm Andre had kissed me there My father by my side Near the harbour To board a liner and to dine In style

【以巴詩輯】我們憑甚麼可以書寫,別人千年的仇恨與悽戚?

詩歌 | by 飲江、熒惑、李顥謙 | 2023-11-05

以巴衝突,別人的千年仇恨,我們憑何書寫?或許我們只能在世界地圖之上,祈求一分鐘的相擁。

香港國際詩歌之夜2023——五月的玫瑰 阿根廷當代國寶級詩人迪亞娜.貝列西作嘉賓

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-31

今年香港詩歌節基金會主辦的第七屆「香港國際詩歌之夜2023——五月的玫瑰」,於10月15日至11月6日在北京、秦皇島、上海、杭州和香港舉行,廣邀海內外眾多詩人、學者、譯者、舞蹈家、音樂家、藝術家,參加朗誦、對談、舞蹈、音樂、影像和跨媒介藝術表演等形式的一系列節目,更邀來阿根廷的當代國寶級詩人迪亞娜.貝列西(Diana Bellessi)作為活動主要嘉賓,貝列西更為是次活動編選詩歌選集,中文版將由上海文藝出版社於 10 月推出。

諾貝爾文學獎得主、美國女詩人Louise Glück逝世

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-31

2020年諾貝爾文學獎得主露伊絲.葛綠珂(Louise Glück)於10月13日因癌症逝世,享年八十歲。 露伊絲.葛綠珂是猶太人,生於紐約,十六歲患上厭食症,因而停學。當時精神分析師建議她寫詩,九年後,她出版第一本詩集《頭生子》,展露出她詩歌技藝上的精確敏感,以及對孤獨、死亡等議題的洞察。葛綠珂被公認為美國當代最有才華的詩人之一,瑞典學院頒獎時形容她是 ”clarifying poet”,「以帶有素樸之美的詩性心聲,帶出個人存在的普遍處境」。

【無形・給敬而遠詩的人】四代香港詩人問卷

專訪 | by 關夢南,陳滅,熒惑,梁莉姿 | 2023-11-16

我1962年5月從廣州經澳門偷渡來港,開始接觸文學,尤其是新詩。 因何寫詩?大概因為形式簡單,三幾行構思,一揮而就;其次是虛榮:詩人於中國文學史的地位最高。第三個原因也許要說到客觀因素:家居狹窄,甚至沒有一張桌子,比較適宜詩歌的微型創作。 幾時開始寫第一首詩,恐怕大部分人都不記得。不若說甚麼時候發表第一首詩更有意義。印象中是1970年《中國學生周報》的「登樓賦」。這首詩曾獲《畤代青年》月刊徵詩比賽的優異獎。

「第60屆台灣金馬獎」公布入圍名單 《年少日記》、《白日之下》均獲五項提名 《詩》入圍「最佳紀錄片」;余香凝、鍾雪瑩競逐金馬影后

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-04

「第60屆台灣金馬獎」頒獎典禮於11月25日舉行。週二(3日)公布各個獎項入圍名單,香港電影獲得多項提名。包括被選為今屆「香港亞洲電影節」開幕電影的《年少日記》及《白日之下》,分別獲得五項提名,為今屆獲最多提名的香港電影,其中《年少日記》更成功入圍「最佳劇情片」。今屆金馬影后有兩名香港演員同時入圍競逐,去年憑《緣路山旯旮》入圍「最佳女配角」的余香凝,今屆則憑在《白日之下》中飾演記者成功入圍「最佳女主角」。本身為填詞人的鍾雪瑩,則憑《填詞撚》首度入圍金馬影后。其他獎項方面,由許鞍華執導,以香港詩人為主題的紀錄片《詩》,亦成功入圍「最佳紀錄片」。

身處他鄉說我城 詠唱香港失散史——廖偉棠、黃衍仁主創詩劇《說吧,香港》台北重演

報導 | by 王瀚樑 | 2023-09-21

「當盾牌碰撞聲聲漸進。/她的名字叫香港/她只是恰巧不是你家鄉。」今年台北藝術節的壓軸節目,「再拒劇團」的作品《說吧,香港》,以詩人廖偉棠的十五首編年組詩為本,描繪香港二百年的跌宕起伏。劇作以詩歌結合音樂、聲音與劇場,導演黃思農偕台港音樂人黃衍仁、曾韻方為詩作譜曲演唱,以聲述史,呈現香港的失語和喧囂。廖偉棠說,希望作品能提供一個香港歷史的脈絡,讓觀眾體會到,「香港為甚麼會走到今天這一步。」

詩四首:〈秘密〉、〈四幕日常〉、 〈真空〉、〈無雲——記慈山寺行〉

詩歌 | by 嚴瀚欽、鄭點、鄭偉謙、任弘毅 | 2023-09-15

木箱子依舊在肩膀搖晃 你推車遊走的路線 有白色粉末飛揚 九龍城,過於潮濕的春天

心田先祖種 福地後人耕——郭詩詠X何福仁X劉偉成「從未離開的西西」講座紀錄

報導 | by 許茵茵 | 2023-09-07

西西一生筆耕不綴,書寫我城,為香港塑造了豐富的文學形象。故人已逝,但她的文字滋潤著一代代讀者們,從未離開。今年香港書展的第一天,大會便邀請到郭詩詠、何福仁和劉偉成三人舉辦題為「從未離開的西西」的研討會,和廣大讀者分享他們對於西西作品的看法,帶領大家走進西西作品中的世界。本次介紹的書籍包括電影評論《西西看電影(中冊)》,以及今年出版的詩集《左手之思》和散文集《港島吾愛》,讓我們可以感受到西西的作品正在以另外一種方式延續她的生命。

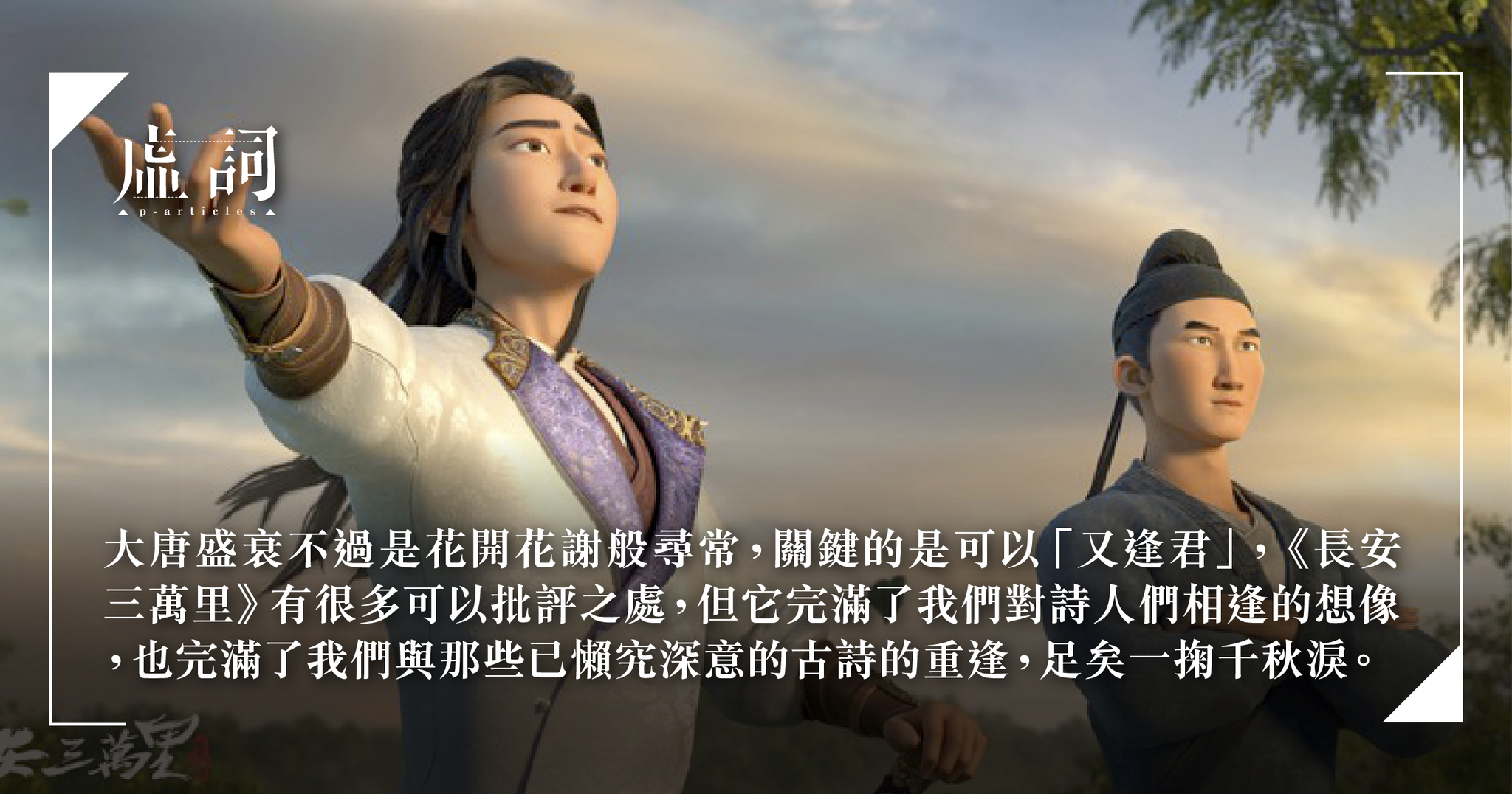

這些唐詩的滄海遺珠你讀過嗎?——《長安三萬里》中的15首唐詩

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-08-31

雖說唐詩千古不朽,但你有多久沒讀過唐詩呢?日前由追光動畫製作,謝君偉和鄒靖執導電影《長安三萬里》,電影從盛唐到安史之亂,重複響起「只要詩在,書在,長安就在」的意念,電影中生動「立體」的人物吟唱48首唐詩,〈春曉〉、〈靜夜思〉、〈將進酒〉等經典以外,不妨細數以下15顆在《長安三萬里》被打撈起的滄海遺珠(你識就不是遺珠!),來一次唐詩 Challenge,且讓我們領略更多唐詩的偉大。

與年輕詩人有染,談詩的姿態——筆訪陳康濤、施勁超

專訪 | by 陳康濤、施勁超 | 2023-08-15

(編按:在許鞍華《詩》的開幕禮上,黃燦然致辭時提到,希望廿幾、三十歲香港詩人的前途會更好,有更多詩的空間和可能性。近年香港有不少年輕詩人出版詩集,香港詩似迎來新氣象,但與此同時,去年「香港中文文學雙年獎」新詩組得獎名單被無故除名,近日更表示將完善作品提名及評審準則。所謂「好」詩為何?香港詩的未來將是甚麼模樣?在這個時代下催生的詩人是怎樣的?寫詩、出版詩集又有何意義? 「虛詞」編輯部邀請了過去一年同樣出版個人首本詩集的兩位年輕詩人——陳康濤(《與靈魂有染》)與施勁超(《行走的姿態》)進行筆訪,各自分享寫詩緣起及出版詩集的過程,也談個人的詩觀、香港詩的發展等,讓讀者們可一窺當下年輕詩人的靈魂與姿態。)

【無形・辛波絲卡,種種可能】鴻鴻〈我相信,我不相信〉、周漢輝〈多見以後〉、鄧小樺〈黑色的歌〉

詩歌 | by 鴻鴻,周漢輝,鄧小樺 | 2023-08-01

可怖的詩,可怖的時代 目擊戰爭,所有的詩意都被蒸發 然後吸納到全部的現實中,蕈狀雲爆破 如果那之後她寫得更好了那又如何 如果那之後他變得更壞了那又如何

【虛詞・辛波絲卡,種種可能】詩三首:〈種種原則〉、〈種種(不)可能〉、〈新詩課上的白日夢〉——因為〈種種可能〉

詩歌 | by 陳娉婷、驚雷、雙雙 | 2023-07-28

我偏愛在深夜無人的街頭練習迷失 多於撿拾前人遺落的影子 (那裡的地已被踐踏,爛透) 我偏愛沒有被蛀蝕的骷髏骨頭 偏愛自由創作的時間和空間,偏愛 訴說種種喜惡的權利

《悲情城市》詩輯:在每一處無人之境,我們心中有鬼

詩歌 | by 嚴瀚欽、枯毫、韓祺疇 | 2023-07-14

侯孝賢執導的史詩鉅作《悲情城市》,時隔三十三年後,今年以4K數位版本重新上映,嚴瀚欽、枯毫與韓祺疇分別寫詩,以筆代語,好好記錄那些不被言說的,引領讀者重新細味這部轟動一時的經典電影。

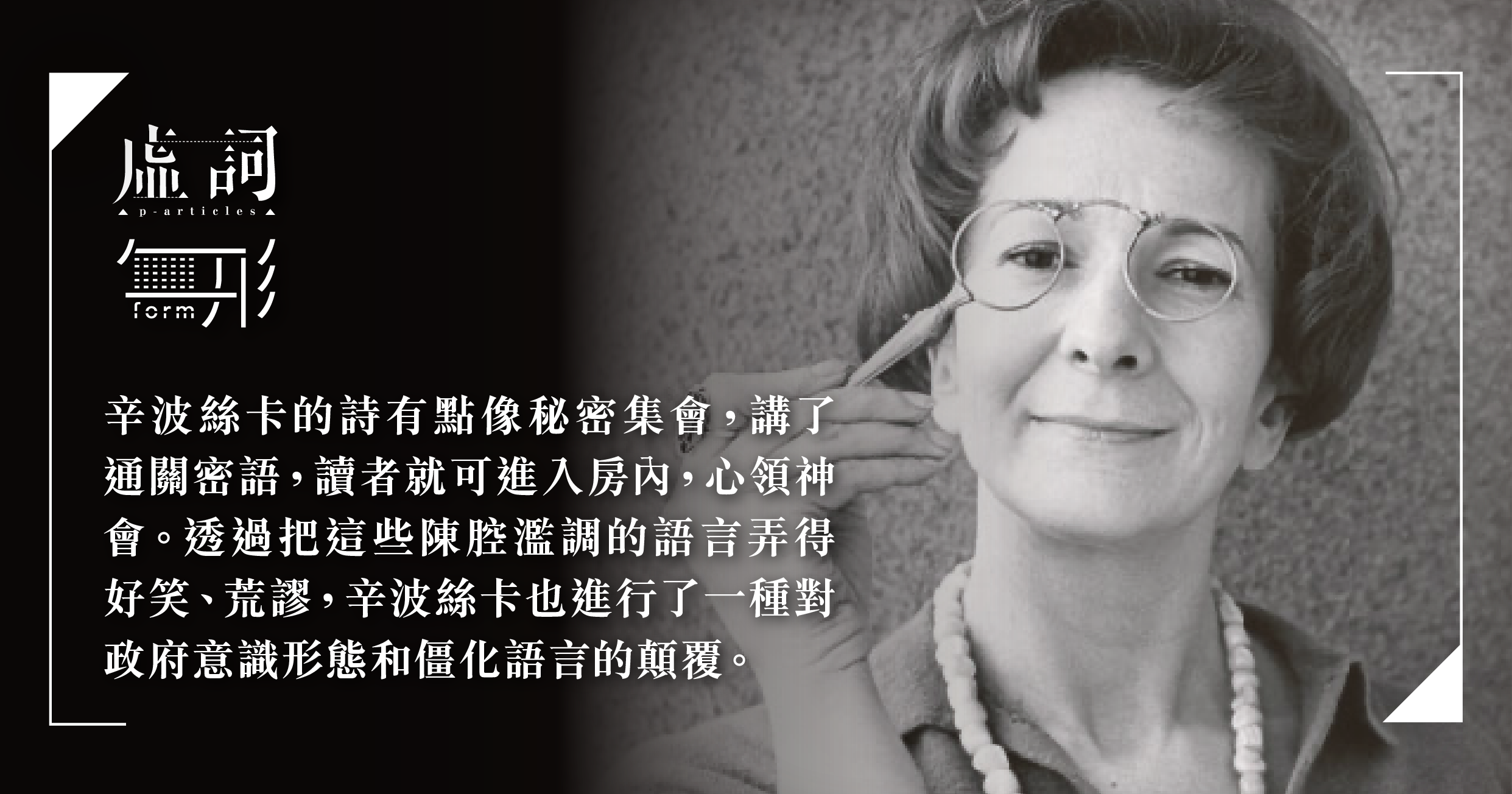

【無形・辛波絲卡,種種可能】用詩奪回個人的完整性:談辛波絲卡的政治詩

其他 | by 林蔚昀 | 2023-07-11

我個人認為,說她很有意識地寫社會詩、政治詩(尤其是那種要熱血改變社會的議題詩),有點過頭。但是她的詩中確實有政治。那是不直接的政治詩,是「可是可不是」的政治詩,是讀者可以創造、互動、參與的政治詩。和〈與石頭交談〉裡面那顆冷冷拒人於千里之外的石頭相較,辛波絲卡的詩邀請人走進來,你可以在她詩中找到你想要的東西,你可以感覺,可以思考,甚至可以發笑。

詩三首:〈夢中摔跤〉、〈明天早餐要吃什麼〉、〈思想實驗〉

詩歌 | by 韓祺疇,周先陌,唐華量 | 2023-06-30

想像細菌透過顯微鏡看我們,學會變異 而我們看它,學懂分裂 想像眼窩就是恐龍足印,剛好也是 隕石的輪廓

【附完整名單】第四屆香港出版雙年獎公布得獎名單 西西詩集《動物嘉年華》獲出版大獎

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-06-21

今屆「出版大獎」及「最佳出版獎」(文學及小說)均由西西著作、何福仁主編的《動物嘉年華:西西的動物詩(中英雙語版本)》奪得。而「優秀編輯獎」得主為《保育黃霑》責任編輯寧礎鋒。今屆增設的「新晉編輯獎」則由《由電線車說起:駛過百年的軌跡》責任編輯葉秋弦獲獎。

在浮城的角落造書 寫母親的愛與掙扎——訪周翊琳

專訪 | by 王瀚樑 | 2023-07-04

周翊琳既是作家、畫家,同時是書店店長,但對她而言最重要的身份,是照顧兩個女兒的母親。她的作品總是離不開這兩個女孩子,葉頁和葉安,首兩本著作《日落午睡》和《孩子開的洞》都是以女兒的生活為主要題材。女兒,是她把創作結集成書的原因,她希望能把一些東西留給她們。但她又形容創作是最自私的時間,因為創作的時間就是丟下她們的時候。她的詩句中經常蘊藏着她的愛與掙扎。對女兒而言,母親是她們世界的全部。但母親觀看到的世界,卻盡是無法言說的傷痕與自己的無能為力。

中國國寶級畫家、詩人黃永玉逝世

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-06-15

中國國寶級畫家、詩人黃永玉在6月13日逝世,享年98歲。在他的遺囑上,他表明希望離世之後,將遺體進行火化,而且「任何人和機構,包括我的子女、孫子女及親朋友好,都不得以任何理由取回我的骨灰。我希望我的骨灰作為肥料,回到大自然去。」

詩三首:〈在又一城麥當勞坐著的肥仔〉、〈陰與陽性〉、〈殺貓〉

詩歌 | by 曾繁裕、王兆基、石堯丹 | 2023-05-25

肥仔看 他們的母親讚他們: 「好犀利喎,食得晒成個包」 然後她把最後一個包食掉 旁邊的人原本想請肥仔食包 最後打消念頭

【藝局】劉詩敏、陳嘉翹對談——眼睛/模棱兩可/咋咋臨

如是我聞 | by 陳嘉翹筆錄 | 2023-06-12

哈哈寫這個字也是因為我們大學一起看的書,昆德拉說了一種「非如此不可」,我一直覺得自己沒有那東西,這樣可以、那樣亦可以。所以說會有點妒忌擁有「非如此不可」的人,覺得你擁有了就變得很特別,因為有一個非常實在的追求,有一個想去的地方,我也很想變得特別。但慢慢長大了有點會慢慢承認自己非常普通,就是個普通平民百姓,而原來這感覺有點「解放」。令我覺得更自由了。在創作上,我猜是一種灰色地帶,就像我喜歡曖昧地使用一些現成物或是現成錄像,有時候一個片段可能有3、4層(只有我自己看到)的message,即使意義無法完全傳達,我相信他們一起建構的畫面。亦指我沒有真的「指定」什麼媒介,什麼都瑣瑣碎碎有一些。

《烈火青春》詩輯:永遠張望未來,今夜卻只有你

詩歌 | by 李顥謙、璇筠、鄭點 | 2023-04-28

譚家明執導的《烈火青春》,相隔41年最近再度於大銀幕上映,導演重新剪輯的4K修復版本,讓觀眾重溫戲中兩對男女的青春殘酷,愛慾橫流。李顥謙、璇筠、鄭點分別寫詩,組成《烈火青春》詩輯,烏鴉飛回尚未破滅的黑房,代替流離的觀眾,親吻曾經被禁的月色與訊號。

疫後DSE中文寫作考「 聚餐」 詩人教師點評試題方向

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-04-28

今年中學文憑試(DSE)中文科於25、26日開考,隨着高中核心科課程改革明年落實,判三聆聽及綜合能力卷將被廢除,因此今年是考生最後一次應考這份試卷。卷一閱讀考卷課外篇章則有兩篇白話文和一篇文言文,分為是台灣作家陳列的《我們去唱歌》、台灣作家簡媜的《一竿冷》和清朝紀曉嵐的《閱微草堂筆記》節錄,讓考生答出文章當中的寓意和哲理。而卷二寫作卷中,其中一條作文題目為「 一次令我百感交集的聚餐」,有考生笑稱題目「離地」,過往數年間因為疫情關係,沒有機會聚餐。也有人認為,正因為經歷過數年疫情,考生如作答這條題目中「百感交集的聚餐」會有更深刻和複雜的感受。本身為詩人、作家的中文科教師跂之則說,考生應從生活中寫出真情實感,帶出深刻立意,便可乎合文憑試的準則。

「第四十七屆香港國際電影節」3.30開映 許鞍華執導紀錄片《詩》揭開序幕

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-29

「第四十七屆香港國際電影節」今年回歸一貫春季檔期,將於3月30日至4月10日以實體及網上混合模式舉行,開幕電影選來兩部港產重頭戲,包括許鞍華執導以詩會友的紀錄片《詩》,以及「焦點影人」鄭保瑞執導、影帝林家棟夥拍楊樂文主演的黑色驚慄電影《命案》,為今屆盛事揭開序幕。

【藝局】梁嘉文、劉詩敏對談——便於攜帶、星星、緩緩的蹊徑

如是我聞 | by 劉詩敏筆錄 | 2023-03-09

不定期邀請藝術創作者進行對談的《虛詞》欄目「藝局」,繼上次找來鄭婷婷與梁嘉文進行對談,這篇梁嘉文與劉詩敏的對談,從後者到台北唸書開始說起,談及「便於攜帶」的創作,也從重覆在腦裡出現的意象,講到「緩緩的蹊徑」的意思,除了意象停留得夠久,時間的累積亦是創作的一部份。

【除罩詩輯】臉在追逐,臉在逃亡

詩歌 | by 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑 | 2023-03-06

在本港實施長達959日的「口罩令」,上周起終於全面撤銷, 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑分別寫詩,辭別「雙面」,記錄脫下口罩的感覺,把嘴唇貼在臉上,裝成三年前的日常,肌肉鬆弛的面頰,狠狠呼吸濕潤的風。

詩四首:徐竟勛 X 任弘毅 X 鄭點

詩歌 | by 徐竟勛、任弘毅、鄭點 | 2023-03-04

我還不會忘記 那個微溫的下午 天空是方格的,生命也是 交集相融的生命 正思量如何在肩摩的時代裏 保持純真的命題

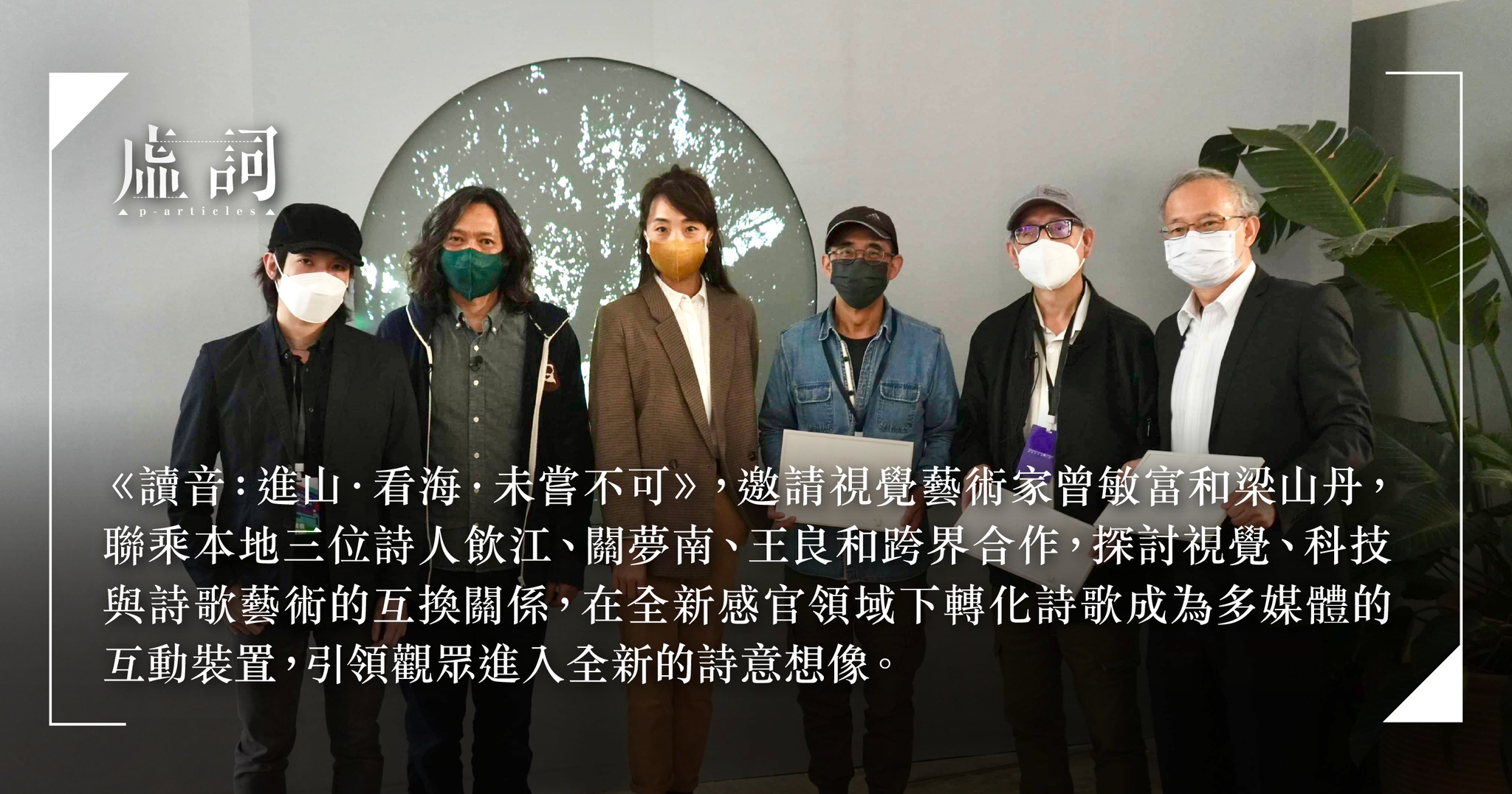

詩與影的距離:香港藝術節@大館《讀音:進山.看海.未嘗不可》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-03-17

自 2019 年起,聲韻詩刊以《讀音》之名,發起一個多媒體詩歌保育計劃,持續記錄不同年代的本地詩人朗誦詩歌的聲音。在 2 月 18 至 26 日,「香港藝術節@大館」進一步為詩歌帶來多角度美感體驗,舉辦《讀音:進山.看海.未嘗不可》,邀請視覺藝術家曾敏富(Matthew)和梁山丹(Lily),聯乘本地三位詩人飲江、關夢南、王良和跨界合作,探討視覺、科技與詩歌藝術的互換關係,在全新感官領域下轉化詩歌成為多媒體的互動裝置,引領觀眾進入全新的詩意想像。

詩四首:蔡琳森 X 陳柏煜 X 熒惑 X 曾瑞明

詩歌 | by 蔡琳森, 陳柏煜, 熒惑, 曾瑞明 | 2023-02-17

此下,在我顱蓋骨的下方 有一只自我法西斯的義眼 它正埋陷雷電交加大雨中 它看著我,同時看著芸芸眾生相 且不忘也望向每一個不在眼前的死者—— 我還能只是生活在誰的一場夢裡嗎? 這太過僭越的非分貪想 這屬於軟弱者的奢望

【悼念西西詩輯】走可以很沉重,但也可以很輕巧

詩歌 | by 飲江、陳麗娟、關夢南 | 2023-02-03

華文世界的重要作家西西離世,飲江、陳麗娟、關夢南分別寫詩,以〈掛網──「吾愛美斯,尤愛美斯擁躉」〉、〈雪花玻璃球〉及〈懷念西西〉的詩作,悼念這位殿堂級的傳奇作家。

筆訪三青年詩人:李顥謙、枯毫、嚴瀚欽——書寫時代,直面自己

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2023-01-31

香港青年詩人對社會詩事的感觸,屢屢寫出個人化的視角與獨特風格,「虛詞」編輯部邀請去年同樣出版了個人第一本詩集的幾位作者進行筆訪,包括李顥謙(《夢或者無明》)、枯毫(《史後生物》)與嚴瀚欽(《碎與拍打之間》)。有份共同協力完成《史後生物》詩集的Harrison Wong,亦從設計師的角度參與是次筆訪,各自分享出版詩集的意義,也談個人詩作與時代的距離,以及對詩集獎項的一點看法。各位的答案於同一題目下並置,以見參差的對照。

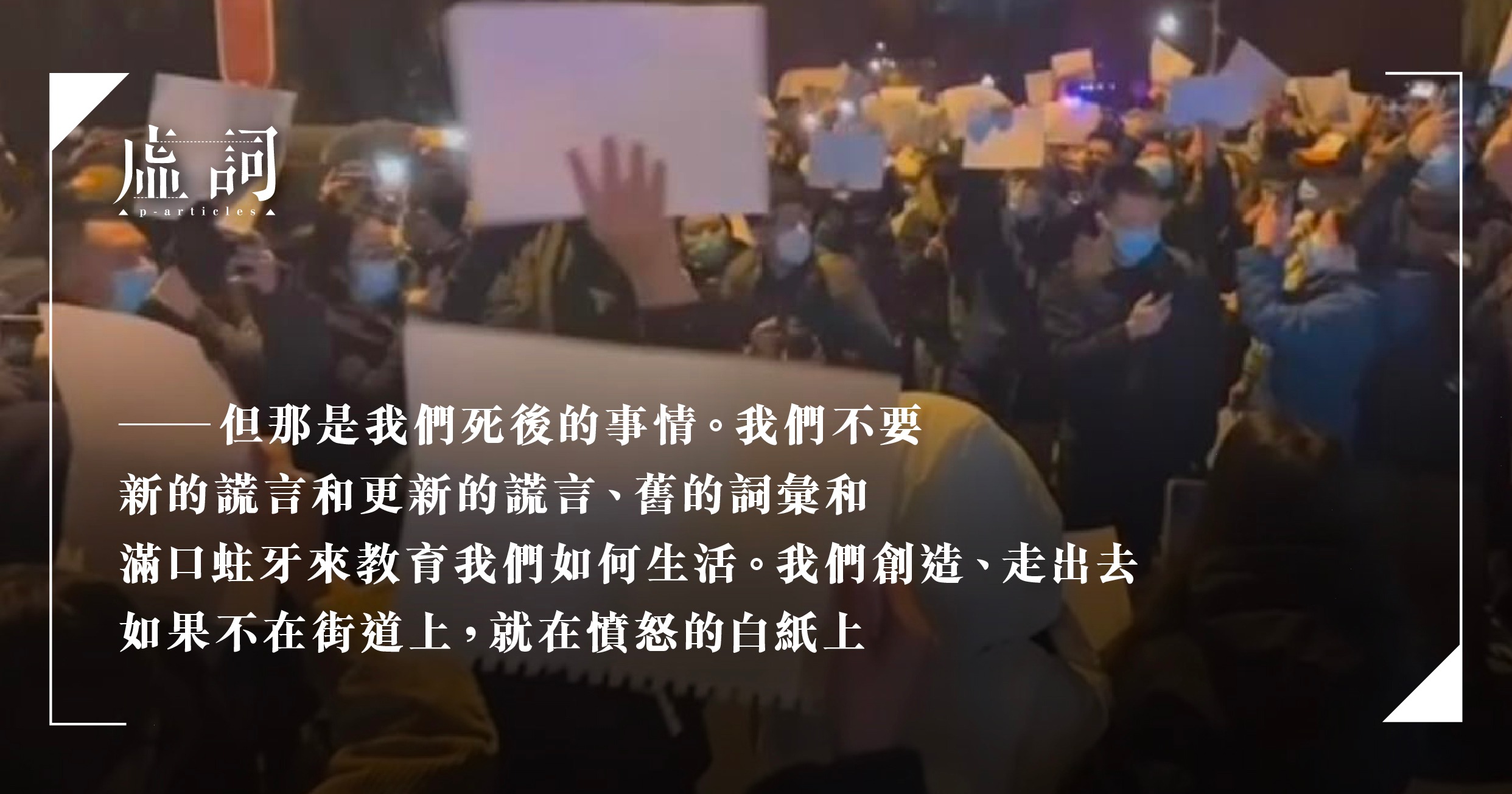

白紙詩輯:一種屏息的顏色,一種刪字的意圖

詩歌 | by 蔡琳森、鴻鴻、三木 | 2023-01-20

無須點火,一張白紙,也能燃燒。無須塗寫,一張白紙,也能不絕滔滔。蔡琳森、鴻鴻、三木以此為題分別寫詩。白紙的白,是抹去歷史,抹去所有敏感詞的白,也是所有光的集合,最寬闊的期待。

【已讀不回 S2 #40】美斯捧盃、麗英大悲咒、衍仁擤鼻涕、Sarah校園生活、KY離別感言|已讀不回Book Channel終極花絮!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-12-23

Book Channel 第二季經已全部播映完畢,過去幾個月嘅嘉賓,包括世界級生態攝影師 Samson 蘇毅雄、金馬獎得主黃衍仁、歌手、演員麗英、「牛下女車神」李慧詩,將 Book Channel 推向世界級嘅高度,多謝大家!聽晚11點,睇埋我哋最後一條終極花絮! 金馬獎得主黃衍仁離港得獎前訪問曝光!麗英 分享入行心得!即睇Book Channel終極花絮!

【已讀不回 S2 #39】李慧詩|集氣!一起修復殘缺的我城:石井朋彥《回憶修理工廠》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-18

Book Channel 最後一位嘉賓,將會介紹今季(希望唔係最後一季)嘅最後一本書——今集繼續有請「牛下女車神」 Sarah 李慧詩介紹吉卜力 動畫製作人石井朋彥《回憶修理工廠》!

【虛詞.在水中央】詩兩首:〈蘇州河依然悲傷 〉、〈靜安寺網球場宣言〉

詩歌 | by 郝偉凡 | 2022-12-15

每個時辰都是我們的忌日。 有人站在寒冷的橋上點起一支蠟燭, 帶著不死的漢語那燃燒的淚。 蘇州河繼續向前奔湧。

【已讀不回 S2 #38】李慧詩|踩單車、讀文學我全都要!:村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》

已讀不回 | by 李慧詩 | 2022-12-10

Book Channel進入本季完結最後倒數,有請今個禮拜世界級壓軸嘉賓——牛下女車神——Sarah李慧詩同我哋講村上春樹《關於跑步我想說的其實是…》!!!!!!

詩三首:〈為二〇二二年十一月所作〉、〈像一道閃電〉、〈疆外人〉

詩歌 | by 李盲、Sir. 春風燒 | 2022-11-28

新疆烏魯木齊一場大火,讓內地積累已久的民怨直接沸騰,越來越多國民走上街頭以示不滿,並開始拿起白紙,走上街頭,表達他們對防疫措施與無法自由表達言論的不滿。雖然白紙上什麼都沒有,但是我們都知道在說什麼。詩人李盲及Sir. 春風燒亦決定以詩歌聲援抗爭。

已讀即回:不信則無!信則有Live!

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2022-11-26

又嚟到月尾,今次 Book Channel Live 以想像為題,請到劉學成同埋黃詠詩,講下創作心得,又講下文藝界撞鬼事件!!!!!!!!

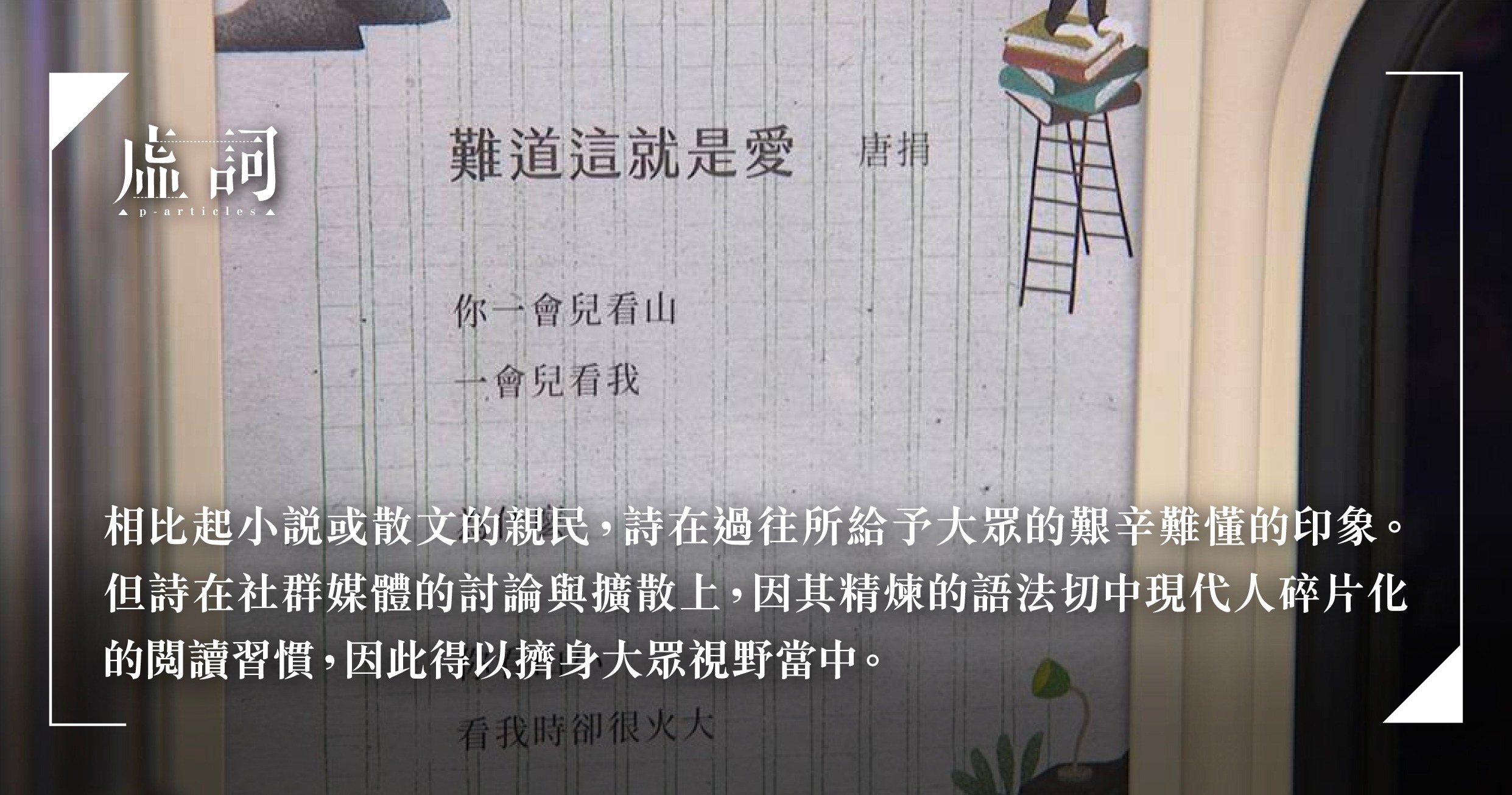

台灣現代詩推廣策略

散文 | by 陳嘉樺 | 2022-11-03

相比起小說或散文的親民,詩在過往所給予大眾的艱辛難懂的印象。但陳嘉樺認為,詩在社群媒體的討論與擴散上,因其精煉的語法切中現代人碎片化的閱讀習慣,因此得以擠身大眾視野當中。以台北市文化局舉辦的台北文學季為例,其中除了舉辦實體講座、城市走讀等活動,最吸引眼球的就是「公車捷運詩文」。

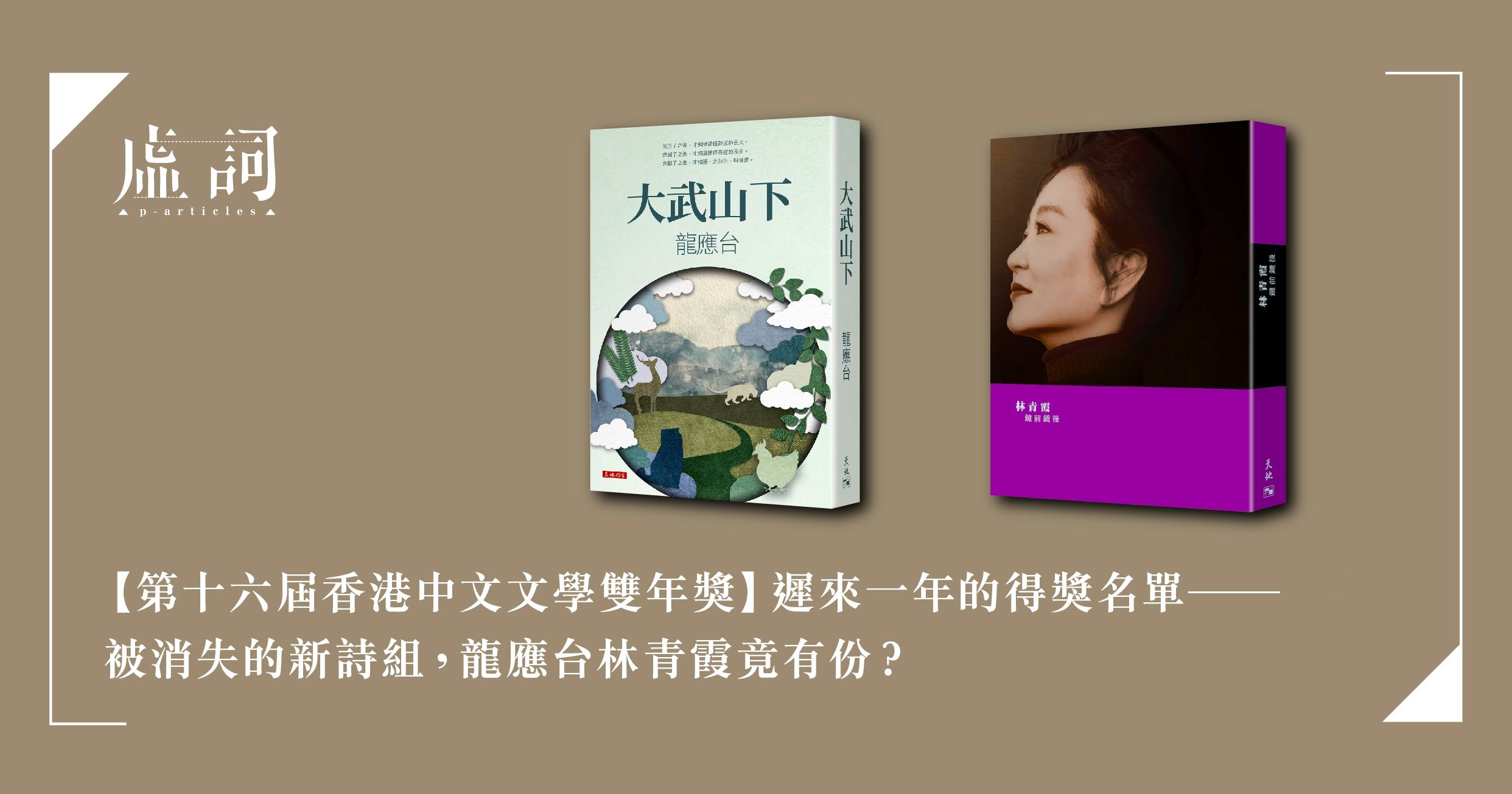

【第十六屆香港中文文學雙年奬】遲來一年的得獎名單——被消失的新詩組,龍應台林青霞竟有份?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-10-25

遲遲沒有公布結果的「第十六屆香港中文文學雙年奬」,香港公共圖書館日前(24/10)在官方網站公布各組別得獎名單,唯新詩組卻無故被除名,名單只見散文組、小說組、文學評論組、兒童少年文學組得獎作者與作品,館方也沒就此進行任何說明,只以極微細的字句在得獎名單表示「新詩組雙年獎及推薦獎從缺」。另外,來自台灣的林青霞與龍應台竟有作品得獎,同樣惹來極大爭議。

《他還年輕》:台灣詩人吳晟,從左統轉向本土的政治意識

報導 | by 飛地 | 2022-09-09

「他們在島嶼寫作」的文學紀錄片《他還年輕》預計下月初上映,台灣詩人吳晟最近也參加了兩場公開講座,第一場是青平台辦理,主要談樹木與自然保育議題,第二場則是辦理在飛地書店,主要從他1980年赴美國愛荷華參加國際寫作計劃的經歷,來探討其政治思想、創作職涯軌跡。吳晟形容,在美麗島事件前的黨外,主要分成左翼與美麗島兩大系統,而自己雖然和後者交往親近,但思想根源是左統的,也嚮往社會主義祖國。結果來到愛荷華國際寫作計劃的四個月時間,帶來巨大的世界觀衝擊,甚至影響了後來三四十年從不出國離開台灣。

百般文藝——「西西的多重宇宙 小說、新詩、評論」講座紀錄

報導 | by 吳偉康 | 2022-08-25

西西的著作至今有四十四本,雖已年過八十,但其卻能在2022年出版四部作品——《動物嘉年華》、《石頭與桃花》、《西西看電影》、《欽天監》,月前在書展舉辦的「西西的多重宇宙 小說、新詩、評論」講座,請來講者何福仁,嘉賓黃怡、劉偉成和潘國靈對談,分享個人對西西文學宇宙的看法。

魯西迪在美遇襲,寫下《撒旦詩篇》而被追殺三十多年的逃亡者

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-08-19

因《撒旦詩篇》而被伊斯蘭組織懸紅追殺三十多年的印裔英國作家薩爾曼.魯西迪(Salman Rushdie),日前於美國紐約州的一場演講活動中遇襲,包括頸部、臉部在內嚴重受傷,被刺至少十刀,手臂神經被切斷,一隻眼睛可能永久失明。事件震驚國際,被視為對言論自由的一次血腥打擊。更諷刺的是,魯西迪這次演講的主題,就是美國如何成為全球被迫害作家與藝術家的避難所。

【虛詞.書來也書去】教科書沒有教的事

散文 | by 宸詩極 | 2022-07-31

「十五元一本,不能再貴了。賣不賣?」「要不,你們拿去廢紙店賣吧!」教科書每年也改版,即使內容沒太大變動,也總要把封面換一換。改版是二手書販們壓價的慣用藉口。更重要的是,每家書販的回收價也相去不遠,甚至更低。如果家裡的環境沒有這麼擠迫,有那麼一點空間的話,也不必如此賤價把舊書賣出,更不需要,把自己變成沒有議價能力的存在。教科書沒有教的是,當付出與所得之間失去平衡,一條不完整的問題出現在考卷上,答案又該從何寫起?

詩三首:鄭點 X 周丹楓 X 沁谷

詩歌 | by 鄭點、周丹楓、沁谷 | 2022-07-29

鄭點、周丹楓、沁谷分別傳來詩作〈啞縣〉、〈影〉與〈第一千八百二十六天〉。風吹散了幼嫩的髮絲,掠過襟翼的聲音滑進了耳道,下一個五年,你我會否仍然依舊?

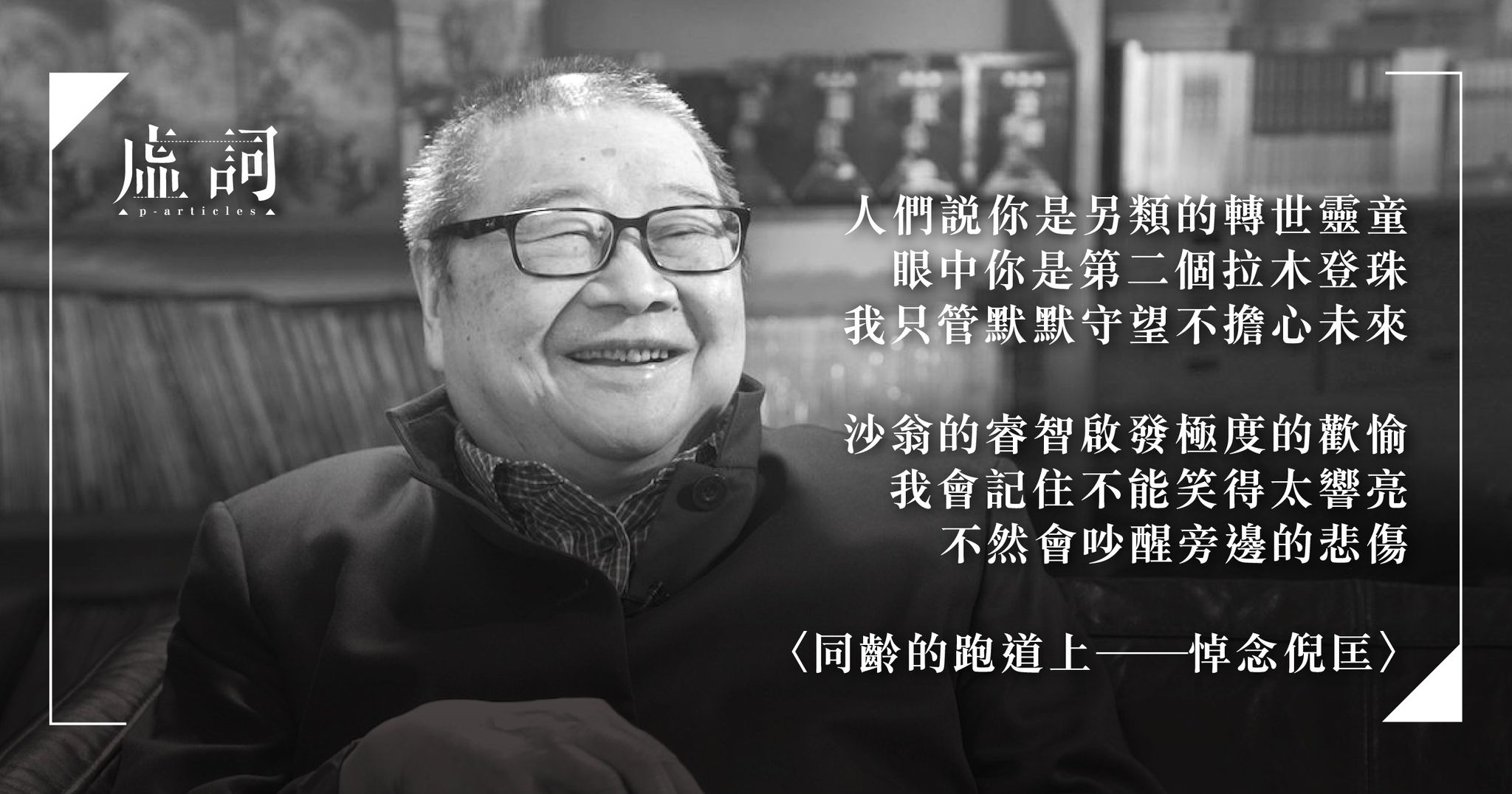

〈同齡的跑道上——悼念倪匡〉、〈童話神偷〉

詩歌 | by 崑南、驚雷 | 2022-08-15

作家倪匡及導演羅啟銳日前先後離世,文化界人士紛表悼念,崑南與驚雷分別寫詩,以〈同齡的跑道上〉與〈童話神偷〉作悼念。未曾攜手其實早已攜手,銀河上書寫不二的自由;人生多變幻,奢望一步難,然後就能一步佳。

比較文學先驅黃德偉教授逝世 佛光文學系前系主任懷念詩人:「雷霆手段,菩薩心腸」

其他 | by 趙孝萱口述、陳煒舜筆錄 | 2022-07-08

香港詩人、比較文學先驅黃德偉教授逝世,與其相識共事過的佛光大學文學系前系主任趙孝萱,口述回憶當時同事間互動那種令人懷念的溫馨,並由陳煒舜將內容筆錄整理,藉此懷念菩薩心腸、雷霆手段的德偉老師。

【珍寶下沉詩輯】饒舌的歷史課,航向眾人的假面

詩歌 | by 陳李才、李顥謙、朱少璋、璇筠 | 2022-06-25

當所有人都以為珍寶海鮮舫已經沉沒,最近卻又有說珍寶尚在海面,過程峰迴路轉且耐人尋味,陳李才、李顥謙、朱少璋、璇筠寫詩與之作別,但所有遺失的事,遺失的人,一切終有自己的航線。

玫瑰的名字、愛妻與命子——董啟章給黃念欣的〈銀婚紀念詩〉

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-06-24

作家董啟章與黃念欣,因讀書邂逅,以文學相愛,相伴走過四分一世紀,育有愛兒董新果,寫成《命子》等作。適逢二人銀婚紀念,董啟章週一(21 日)在臉書貼出給愛妻的〈銀婚紀念詩〉,全詩以婚姻中寫過看過的二十五本書名拼湊而成,吸引廖偉棠、白雙全等藝文界友好,以及兩人教過的學生紛紛留言,祝他倆幸福快樂。

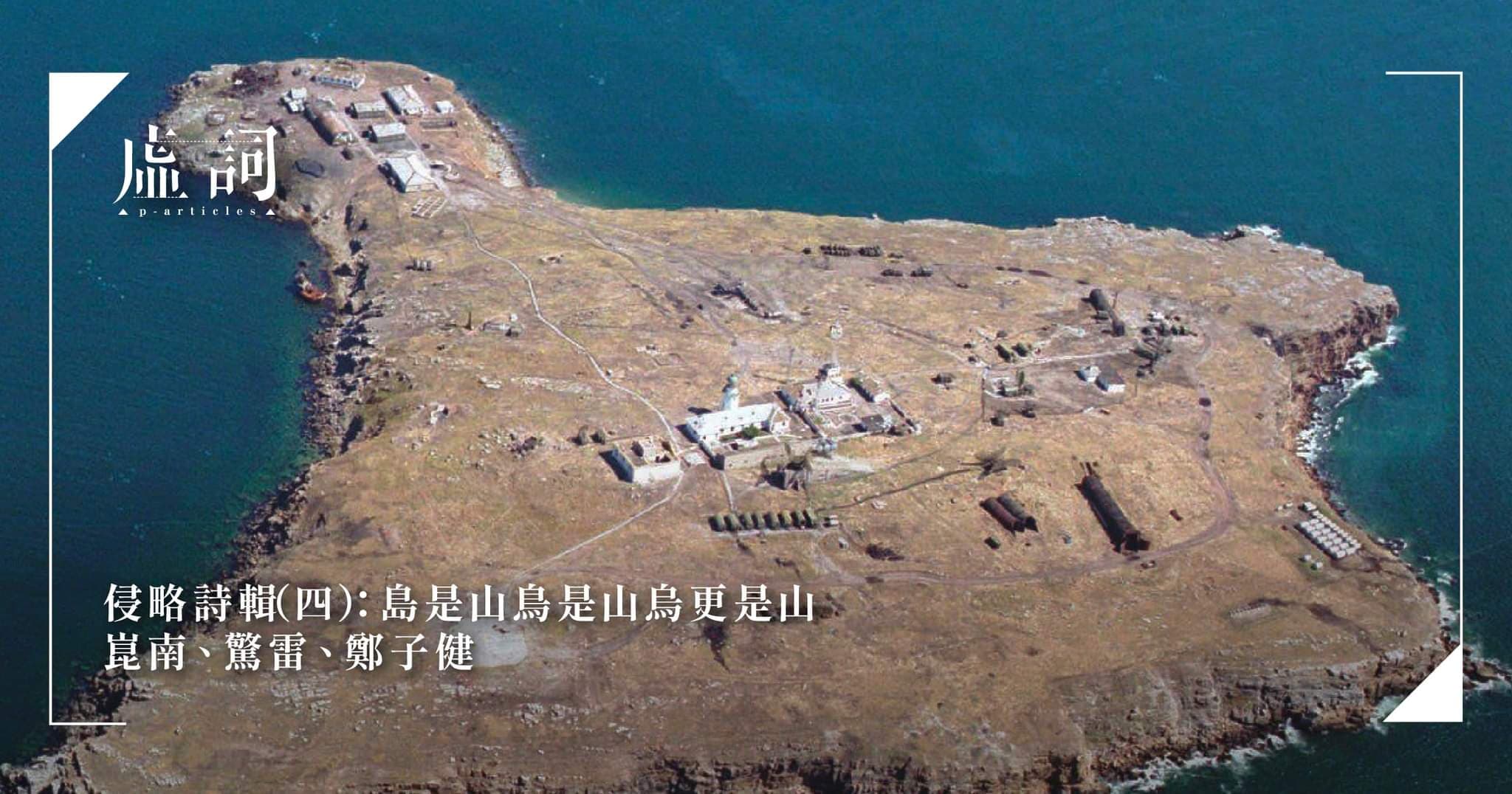

侵略詩輯(四):島是山鳥是山烏更是山

詩歌 | by 崑南、驚雷、鄭子健 | 2022-05-13

烏俄戰事持續,活在大亂時代,崑南、驚雷、鄭子健寫詩抒懷。一個紅藍白的Z島,埋葬三千萬頭黃藍的鳥,遍地戰火的硝煙與灰燼,記憶彌留誰人的惡夢,誰人的美夢?

詩三首:石堯丹 X 李俊浩 X 李曼旎

詩歌 | by 石堯丹, 李俊浩, 李曼旎 | 2022-04-16

石堯丹、李俊浩和李曼旎三位詩人,分別以〈有時在觀察中發現〉、〈港島南風〉和〈思北〉三首作品寫下對城市的觀察。如〈港島南風〉寫道:「復見那霓虹燈的/幻光伴隨/一種閉目的心靈/沒有噪吵的引擎/卻有電車之總和」,或也道出了許多人心目中的舊香港記憶。

英國國家詩歌比賽最年輕冠軍!19歲劍橋港生書寫離散:「能寫這詩是種特權」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-04-01

2021年「英國國家詩歌比賽」(National Poetry Competition)公布得獎名單,來自香港、正在劍橋大學修讀經濟系的葉晉瑋(Eric Yip),憑《Fricatives》這首詩作脫穎而出,更以十九歲之齡,成為該獎項自1978年頒發以來,史上最年輕的冠軍得主。藉著此詩,Eric希望能審視我城轉變,以及伴隨而来的憤怒、沮喪、離散的內疚情緒。

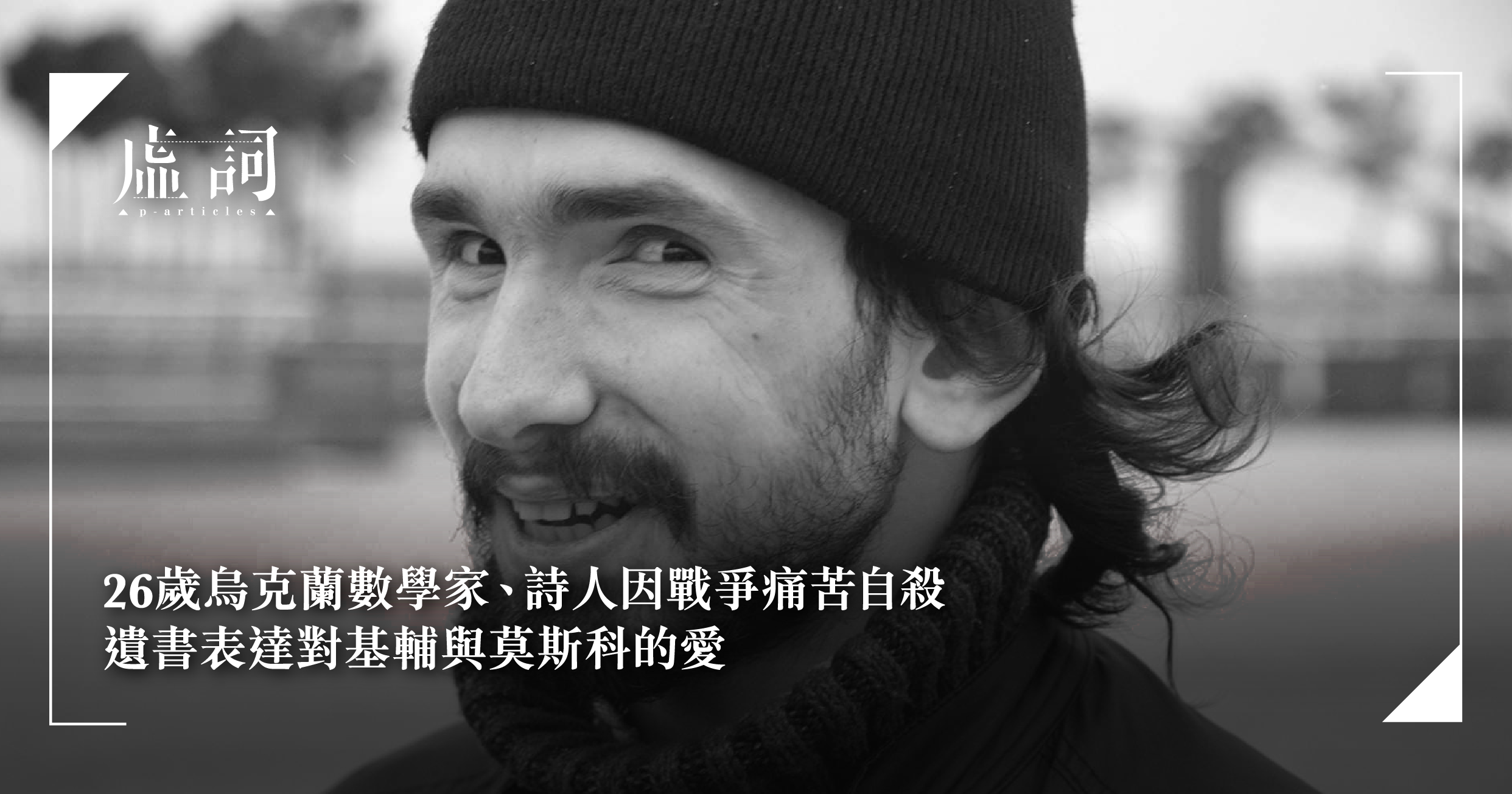

26歲烏克蘭數學家、詩人因戰爭痛苦自殺 遺書表達對基輔與莫斯科的愛

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-30

正在俄羅斯求學的烏克蘭數學家奧爾梅佐夫(Konstantin Olmezov),日前因對失去自由感到絕望,在莫斯科自殺身亡,終年26歲。這名喜愛寫詩的數學家在遺書裡表明,自己之所以選擇死亡,是為戰爭的每一方都感到痛苦,對他來說,「不自由比死亡更可怕」。

《天裂》詩人黃裕邦再為港爭光 《Besiege Me》入圍美國同志詩歌獎

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-23

詩人黃裕邦(Nicholas Wong)再次在國際文壇為港爭光!繼 2016 年憑英文詩集《Crevasse》(中譯《天裂》)奪得美國蘭布達文學獎男同志詩歌首獎,黃再憑詩集《Besiege Me》入圍今屆蘭布達文學獎男同志詩歌組別獎項。

【新書】第一面世界獎牌——李慧詩《身上的每道傷疤》書摘

其他 | by 李慧詩 | 2022-03-21

在新書《身上的每道傷疤》,李慧詩真情剖白內心的矛盾,談到成為世界級選手之前,自己也曾試過大部分運動員都必經的平台期階段。這篇摘自新書章節〈軀幹之無奈〉的文章,看「牛下女車神」如何成功克服停滯,並攀上更高的水平。

《柏林蒼穹下》:詩畫交織的現代哲學神話

影評 | by 鄧皓天 | 2022-03-16

作為一部如詩似畫的現代哲學神話,《柏林蒼穹下》當中探討的議題如天上繁星:生與死,永恆與即殞,記憶與遺忘,時間與空間,鄧皓天評論這部攝於西柏林關於天使想像的電影,也談導演對同行前輩們的致敬。

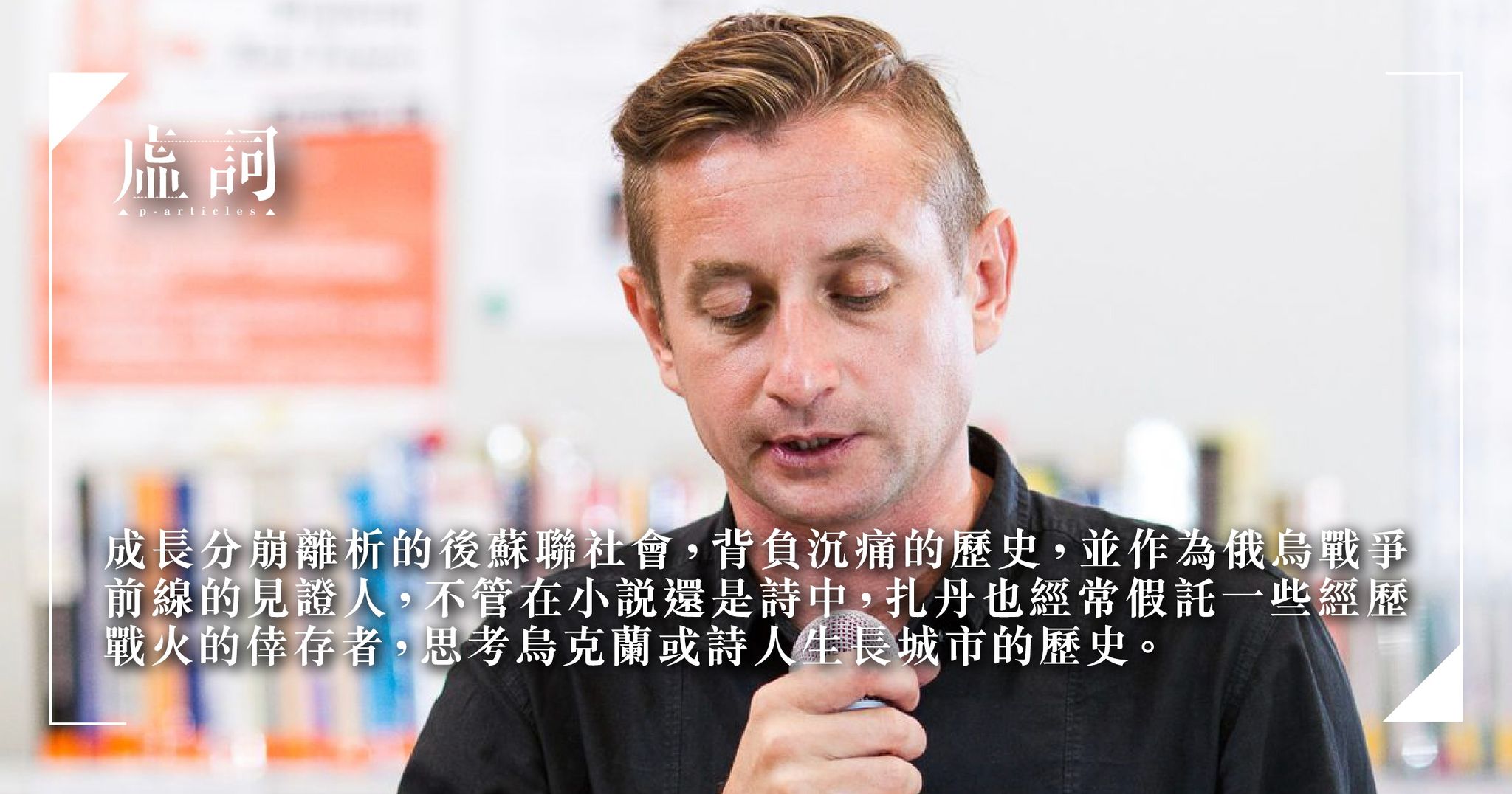

烏克蘭詩人謝爾蓋・扎丹——以「他人」視角,審視成長的烏東城市

其他 | by 彭礪青 | 2022-03-10

彭礪青找來烏克蘭詩人謝爾蓋・扎丹作譯介,透過他簡單直接的文字,感受當下烏克蘭人流離失所的情景。扎丹的詩都是些典型的東歐詩歌,以超現實和黑色幽默的手法,展現充滿鄉土氣息的尋常事物,同時也夾雜著民族之痛。

伊利亞・卡明斯基譯詩三首:〈我們在戰爭中幸福地生活〉、〈問題〉、〈作者的祈禱〉

詩歌 | by 李敬恒 | 2022-03-11

出生於敖德薩猶太家庭的詩人伊利亞‧卡明斯基,四歲失去聽力,十二、三歲開始發表散文和詩,著名詩集包括《Dancing in Odessa》及《Deaf Republic: Poems》,李敬恒找來他的三首詩作翻譯,與華文讀者感受詩人的內心世界。

侵略詩輯(三):血流激盪整夜,堅信還有下一個黎明

詩歌 | by 羅貴祥、彭礪青、鄭點 | 2022-03-10

烏克蘭局勢變化莫測,此刻難料下一個剎那,傷亡與囚禁,逃離的倉皇,羅貴祥、彭礪青、鄭點寫詩感懷。生命剩下唯善唯惡,終有一天,我們會抵達他們的海港,彼此問起健康和近況,穿越密集的砲火迎接明天。

詩三首:披靈 X 藍玉雍 X 曾子芯

詩歌 | by 披靈、藍玉雍、曾子芯 | 2022-03-03

披靈、藍玉雍、曾子芯分別以〈故鄉〉、〈影子們的花園〉及〈故鄉〉為題,傳來詩作。故鄉萬物,早已寂靜成謎,那條一直沒有盡頭的道路,日漸變為一道漫長的凝視,孤單地想像成一座重重的花園。

侵略詩輯(二):當我仍然可以選擇,這世界還餘有善良

詩歌 | by 飲江、劉偉成、璇筠 | 2022-03-02

聞俄羅斯入侵烏克蘭,飲江、劉偉成、璇筠寫詩感懷。戰爭打響了,軍人各自在對方的戰場說愛,同時說夢。相互猜疑、糾纏、旋繞,映在眼底是仇恨的風暴,灼熱的真相卻提醒我們,如果仍可選擇,這世間還餘有善良。

侵略詩輯:孩子問我,戰爭是為了甚麼

詩歌 | by 朱少璋、淮遠、熒惑 | 2022-03-01

俄羅斯入侵烏克蘭,戰火遍布基輔等地,朱少璋寫詩致普京、淮遠、熒惑亦寫詩抒懷,要是不再有戰爭,就不再有人寫戰爭詩,然而只要暴君一日仍在,這都成為了絕無可能的想法。

「排隊」詩輯:打了針就可以自由吃喝

詩歌 | by 淮遠、鄭點、獱獺笑 | 2022-02-20

防疫升級再升級,排隊強檢成為當下香港的常態。偏偏正是天寒地凍冷雨交逼之際,為了「證實」自己健康之軀而令身體受害,其中的荒謬和非人性化,連一向權威的醫療體系都解釋不了。三位詩人淮遠、鄭點和獱獺笑各寫詩句,語帶哀憤,或是嘲諷,觀照今日各地各區的民間之苦。

詩三首:文滴 X 鄧小樺 X 律銘

詩歌 | by 文滴、鄧小樺、律銘 | 2022-01-31

不知從哪時開始,一直找不到出口,關於痊癒與遺忘的可能,文滴、鄧小樺、律銘以詩,寫相繼消失的美好事物。森嚴的沒藥,飄渺的沒藥,眾生依舊紛擾,原來人是無法重複橫越相同的馬路。

詩三首:鄭點 X 無皮蛇 X 李曼旎

詩歌 | by 鄭點、無皮蛇、李曼旎 | 2022-01-21

新的時代已來,走進誕辰,竊喜新世紀伊始。鄭點、無皮蛇、李曼旎以詩作迎接新的世界,沿著邊緣裁減,裁減出一個更具體的深淵。

詩兩首:〈一場雪〉、〈瘟疫時節慶〉

詩歌 | by 曾金燕 | 2022-01-01

踏入2022年,曾金燕越洋投來兩首詩作,分別是短詩〈一場雪〉以及〈瘟疫時節慶〉,前者寫異鄉人的觸景傷情,後者則寫橫跨多個節慶的瘟疫,踩雪走路的人臉朝下摔在泥水裡,披軟袍的人臉朝上跌進長夢裡。

在亂世中談一場義無反顧的戀愛 雄仔叔叔:所有愛情的開始都有詩

專訪 | by 黃桂桂 | 2021-12-06

今年年初,「講古人」阮志雄(雄仔叔叔)推出第三本個人詩集《Some Kind Of A Mood》。本來打算在2019年出版,剛好碰上社會運動,曾經想過擱置出書計劃。延遲兩年,用集子裡的詩向青春致敬,雄仔叔叔說:「所有愛情嘅開始都有詩。」

【蔡炎培逝世】那末,再會了(送別蔡教授)、小詩三首

詩歌 | by 飲江、蔡炎培 | 2021-11-12

香港文壇瑰寶蔡炎培九月逝世,編輯部特將蔡爺詩稿,與飲江先生為蔡爺寫的悼詩共同刊發,讓詩人不至寂寞,入土為安,化作春泥。飲江詩亦曾在文學館為蔡爺所辦的文學追思會上朗讀。

詩三首:洛詩 X 曾繁裕 X 李曼旎

詩歌 | by 洛詩, 曾繁裕, 李曼旎 | 2021-11-05

以食物為題的現代詩從來不少,曾繁裕則不只寫食物,寫的更是劣食之殿堂。〈致親愛的明將〉以「工業芥辣味八爪魚軍艦」、「腥味中華海草」和「廿六件壽司」入詩,文句創新之餘,也見詩興,倒也勾起不少香港時代印記。

【文藝Follow Me】詩化與音樂 身體與語言 由莎翁《十四行詩》到劇場《#1314》

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-11-02

「當詩的想像和身體結合會是怎樣的呢?我覺得這是一個很好的創作起點。」綠葉劇團藝術總監、《#1314》導演黃俊達說。他在劇作《#1314》中以莎士比亞《十四行詩》為創作來源,以詩意的文字結合詩化的身體,帶大家走進一個解構又重構的世界。

何處是吾家﹖——看《詩經》知古今亂世,都必須面對的一頁流離

散文 | by 利志華 | 2021-10-22

何處是吾家?這可能是移民潮下許多香港人內心都會湧現的疑問。但數千年來,文學流傳了多少戰歌與哭號,早在吟唱《詩經》的初民時代,便可見人在亂世中的哀歌。人逢困境,該如何面對流離、又當何以自處?利志華便從《詩經》的〈邶風.北風〉、〈王風.葛藟〉和〈檜風.隰有萇楚〉三首詩有所啟悟。

詩三首:夕下 X 鄭點 X 驚雷

詩歌 | by 夕下、鄭點、驚雷 | 2025-04-15

夕下、鄭點、驚雷分別投來相當有個性的詩作,夕下的〈麻醉人生〉,既寫烈酒的醉中共舞,也寫濃縮咖啡的麻醉,一種「用清醒麻醉」的生活方式。驚雷在〈你可以殺了我在盧旺達的兒子〉寫的「殺」念,或許跟鄭點的〈擁抱拆毀的永定門〉寫國家的「拆」有異曲同工之感,「把向生的媚態,和死前的無奈,通通都跌得雞零狗碎」。

詩不只是文學:本地詩人、音樂人、影像創作者攜手製詩歌x電音x影像MV

報導 | by 林詩雅 | 2021-10-27

由《聲韻詩刊》主辦的詩歌活動「詩風電浪」播映會,靈感源自於《聲韻詩刊》旗下的《讀音》。《讀音》於2019年開始,邀請不同詩人到錄音室朗讀他們自選的詩作。池荒懸同時是《讀音》的策劃人,他有感香港經歷過一段寫詩的「黃金時代」,「因為我們不必為誰服務,也不必怕寫了不該寫的東西」,而且,池荒懸指出詩歌不純粹是文字符號的組合,他也愛玩電音,於是生出結合詩和電音的念頭。「詩風電浪」的7首MV中,不少音樂人把詩人親自讀詩的聲軌加入電音。

【文藝Follow me】個人詩集與時代意義 雄仔叔叔《Some Kind Of A Mood》出版人彭倩幗:盼能連接年輕人

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2021-09-26

彭倩幗把阮志雄(雄仔叔叔)的詩集《Some Kind Of A Mood》封面的卡式帶拆下來,插進辦公室的卡式帶播放機內,透過播放機的透明窗口,看到卡式帶上的塑膠帶緩緩旋轉,轉了數圈,轉出了一陣悠揚的歌聲,唱著: we have no word means we have one word say, love

【蔡炎培逝世】悼蔡炎培詩輯:你要夠到自己的高度,才知道蔡爺的詩的好

詩歌 | by 飲江、淮遠、熒惑、黃潤宇 | 2021-09-09

痛失蔡爺,文人寫詩悼念。飲江憶起上月探訪教授,風采依舊,談吐風騷;淮遠以〈離譜〉一詩,致敬蔡炎培的長詩〈離騷〉。他沒有話要說了,其詩如燈火照亮銀河路上的永夜,熒惑與黃潤宇以詩,向蔡爺作最後致敬。

詩三首:洛詩 X 曾繁裕 X 熵南

詩歌 | by 洛詩、曾繁裕、熵南 | 2021-09-03

最日常的事情,也可以是最詩意的事情,如曾繁裕投來一詩〈女友的嬲〉,詩人對感情糾紛似乎也別有一番體會。又如洛詩的〈我們的時代〉和熵南的組詩〈南蘇丹〉、〈我想逃,仍在這裡〉和〈羽毛重 給渣古〉,都在抒發生活上的離情別緒,或自身的無力感。

詩三首:披靈 X 李顥謙 X 飲江

詩歌 | by 披靈、李顥謙、飲江 | 2021-08-29

披靈投來一詩〈在言語死去的日子〉,禍哉禍哉,言語曾經有療癒力量,但現在卻是一個失語的時代,連言語都無法治療,連會說話的眼睛,也要逐一爆裂為血洞:「驚慌像隱形眼鏡貼著雙瞳/憤怒像透明口罩捂著嘴巴/人們以每一步的顫抖馴服舌頭/因為它是獸/暗暗記住言語的馥郁/且在夢中輾轉/複疊那千迴百轉/曾經的馥郁」。

致阿富汗詩輯:讓我們在這恐怖的日子裡一起失眠

詩歌 | by 璇筠、呂永佳、熒惑、鄭點 | 2021-08-20

阿富汗局勢急轉直下,大量國民欲逃難出境,更有人在逃亡的軍機外墜下,場面恐怖,亦教人難過。璇筠、呂永佳、熒惑、鄭點以詩作回應,用文字去抵抗,在這恐怖的日子裡一起失眠,贈送這人間一小束白花。

詩三首:李嘉穎 X 鄭點 X 驚雷

專題小輯 | by 李嘉穎, 鄭點, 驚雷 | 2021-08-08

李嘉穎、鄭點和驚雷三位詩人,分別以〈邊緣〉、〈禁令下達之前〉和〈「」〉三首作品,寫下對今日香港社會的一些觀察。像〈邊緣〉一詩所寫,「風愈大,味道散了淡了/窗的巨/響驚起了床邊裝睡的她/『醒了嗎?』/迴避是她的姿態/沉默是她的答案」,與〈「」〉暗示的那些不能言說的「禁令」,似有某種呼應。

【已讀不回#56】黃裕邦 X 鄧小樺:世界將我包圍:黃裕邦《Besiege Me》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-07-24

詩已經小眾,寫英文詩更少之又少。黃裕邦最新出版的英文詩作《Besiege Me》,結集了他在2014年至2020年間的作品,主題離不開同志和香港,亦梳理了與父母之間的關係,更加入了不少廣東話及網絡術語,令詩更有生命力。其實用英文寫詩有甚麼特別之處?外國文學生態又是怎樣?今集「已讀不回Book Channel」繼續有詩人黃裕邦與小樺講英文詩,記得睇喇!

詩三首:鄭點 X 司徒子榆 X 李修慧

詩歌 | by 鄭點, 司徒子榆, 李修慧 | 2021-07-17

來自兩岸三地的詩人:鄭點、司徒子榆和李修慧,分別寫出了各自呼應當下社會氛圍的詩作。對禁令的恐懼,下雨的意象和隱喻,還有應該如何談純文學這些問題,都在詩句中尋覓答案。

電箱跳制

散文 | by 詩子 | 2021-06-27

情感麻木,就像大腦的電箱跳制,而這整座城市,是一片昏亂紛雜的迷宮。從此地生長過,每一顆落地生根的心都早已走不出去。無論那些鐵絲網、閘機或囚牢存在與否,所有逃亡,都不在計畫之中,亦無法實行。往後人們是否可以再次拉起電閘拉桿,點亮燈光?

【最後的蘋果】詩輯(二):哀戚的人嚥下蘋果,吞入這城的憂愁

詩歌 | by 曾金燕、林洛 | 2021-06-25

梅雨遲來了,這個城市這個季節,蘋果的最後一夜,市民雨中道別。最壞時刻,是每天都在洗涮,那原來皎潔寧謐的白杯。雨一直下,坐在燈下,世界還明亮嗎?

【最後的蘋果】詩輯:我們被真話說過,故我們在

詩歌 | by 淮遠、廖偉棠、鄭點、火星 | 2021-06-23

看一天算一天,我們都嚐過它的滋味:苦澀,但有核,像所有的真話。來到最後一份《蘋果日報》的出版日,淮遠、廖偉棠、鄭點、火星以詩,告別這顆被攔腰、被截斷、被拆骨的蘋果。

【無形・致死難與抗爭,緬甸】緬甸詩歌的中文編譯:革命過去與今天

書評 | by 宋子江 | 2021-06-22

近年在台灣出版的《緬甸詩人的故事書》,關於緬甸詩歌的紀錄片和中文評論,都讓讀者對當代緬甸詩歌有一定的了解。但過去其它地區有沒有中譯緬甸詩選的出版呢?宋子江最近進行了相關的蒐集,發現了兩本詩選值得一談,並可從中了解緬甸詩歌過去的左翼面向。

【虛詞・致死難與抗爭,緬甸】詩三首:王治澤 X R. L X 蘇家立

詩歌 | by 王治澤、R. L、蘇家立 | 2021-06-18

在緬甸這個掙扎的時節,歐威爾的小說不只是小說,仰光的和平還在血腥裡。三月。四月。五月。六月。七月,輪迴的法輪重新轉動起來。身在台灣的三位作者王治澤、R. L、蘇家立,以詩哀嘆、許願、祝福。

《一個異鄉人再出發》組詩

詩歌 | by 曾金燕 | 2021-06-04

在作品裡寫到「異鄉人還沒有寫一首讚美的詩給香港」的曾金燕,卻寫下《一個異鄉人再出發》組詩,以「祖母回到了青山/帶走了所有的秘密」開首,而收結的一句「誰給我火 我給誰火」,或正是今天許多香港人的寫照。

【文藝follow me】推廣文學 離苦得樂——訪「週末文學」策展人方太初、項目經理劉平

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-29

文學在香港,不是沒有人創作、發表,但是「就是很難讓人看見」。出於要讓優秀的作者被更多人看見,作家、策展人方太初與項目經理劉平,一起籌辦「週末文學」。

詩三首:邢庭嫝 X 鄭點 X 鄭偉謙

詩歌 | by 邢庭嫝、鄭點、鄭偉謙 | 2021-05-24

關於離開、疫情與死亡,像陰影一樣留在心頭,大概是同代人的共通點。邢庭嫝、鄭點與鄭偉謙分別投來詩作〈永恆的咒語〉、〈在新德里每天都有人唱歌〉和〈直到目光遙遙相望〉,不同的方、不同的選擇,其實每一個都是艱難的決定。

【文藝follow me】一個女人的關係、生活與詩——訪Milo《不要在我月經來時逼迫我》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-22

訪問Milo(謝曉陽)新出版的詩集《不要在我月經來時逼迫我》,本來以為會聽到很多女性主義詞彙、身體自主等的理論,沒想到她這樣的一個女子,其人如其詩直率坦誠。現代香港女子日常,她選擇以詩把潛藏許多日常語言或經歷裡壓迫,或親密關係,或街上偶遇,一一毫不保留地以詩道出。

懷戴天詩兩首:〈家常之阿仔唔睇阿爸嘅詩〉、〈炸彈〉

詩歌 | by 飲江、淮遠 | 2021-05-18

對香港詩壇影響深遠的詩人戴天近日辭世,儘管年輕一代對戴天未必熟悉,上一輩詩人卻無不感嘆。飲江和淮遠分別寫下〈家常之阿仔唔睇阿爸嘅詩〉與〈炸彈〉兩首悼詩,紀念文友離去。

翻過戴天的一頁

散文 | by 關夢南 | 2021-05-16

詩人戴天離世,視其亦師亦友的關夢南,細說與戴天當年的文壇往事,並談到戴天對香港詩壇的影響。然感慨的是,戴天逝世的消息網上傳開,回應的都是他們那一代的老人,年輕一代或根本不知道戴天何許人也。而香港詩也其實有過一段非常燦爛的詩歌年代。

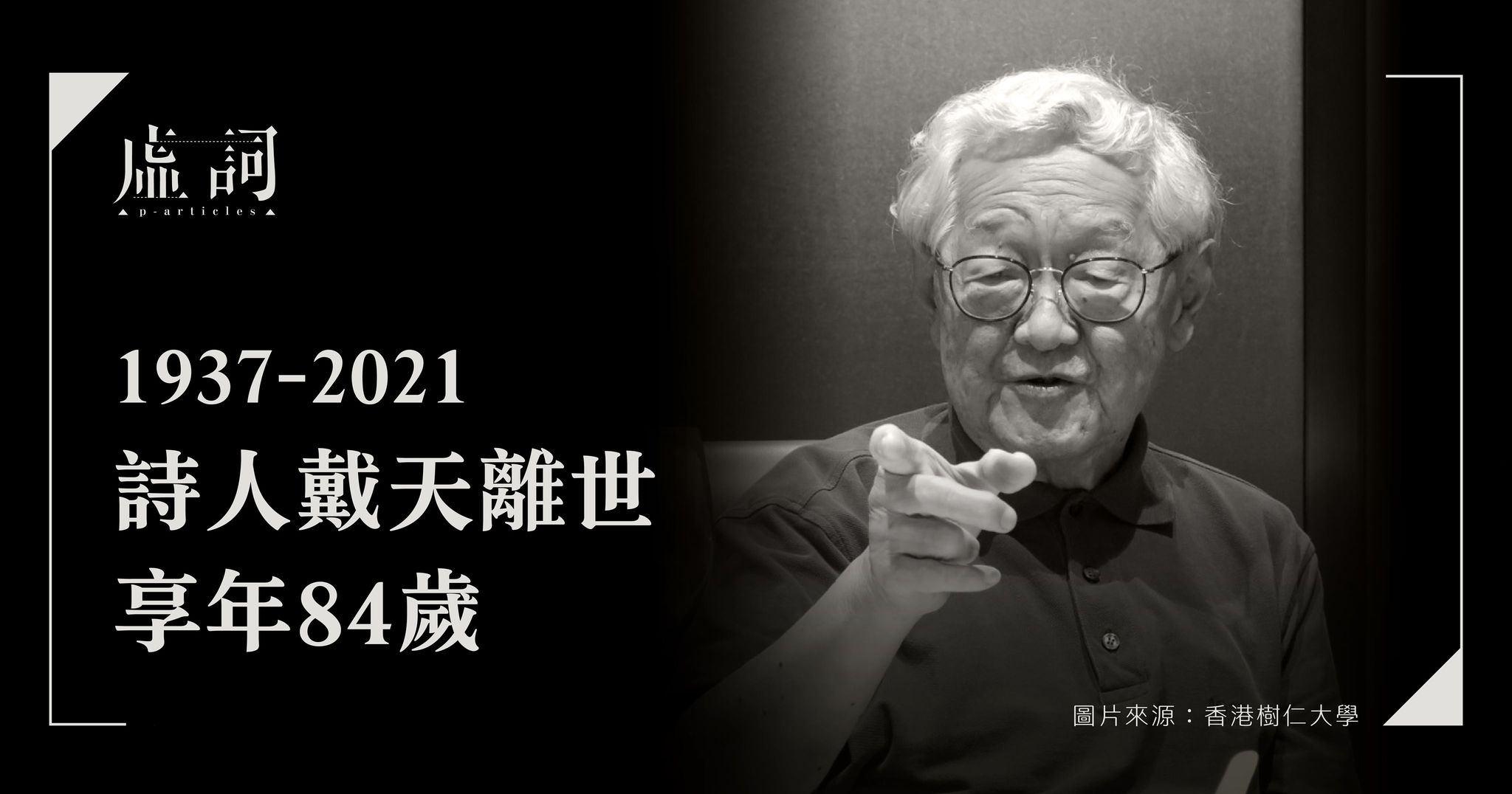

詩人戴天離世享年84歲 曾開辦「創建實驗學院」教授文學

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-05-10

詩人戴天8日(週六)於加拿大多倫多離世,享年84歲。他生前畢業於台灣大學外文系,曾留學美國愛荷華大學,回港後舉辦「創建實驗學院詩作坊」,是推動香港文學發展的重要人物。

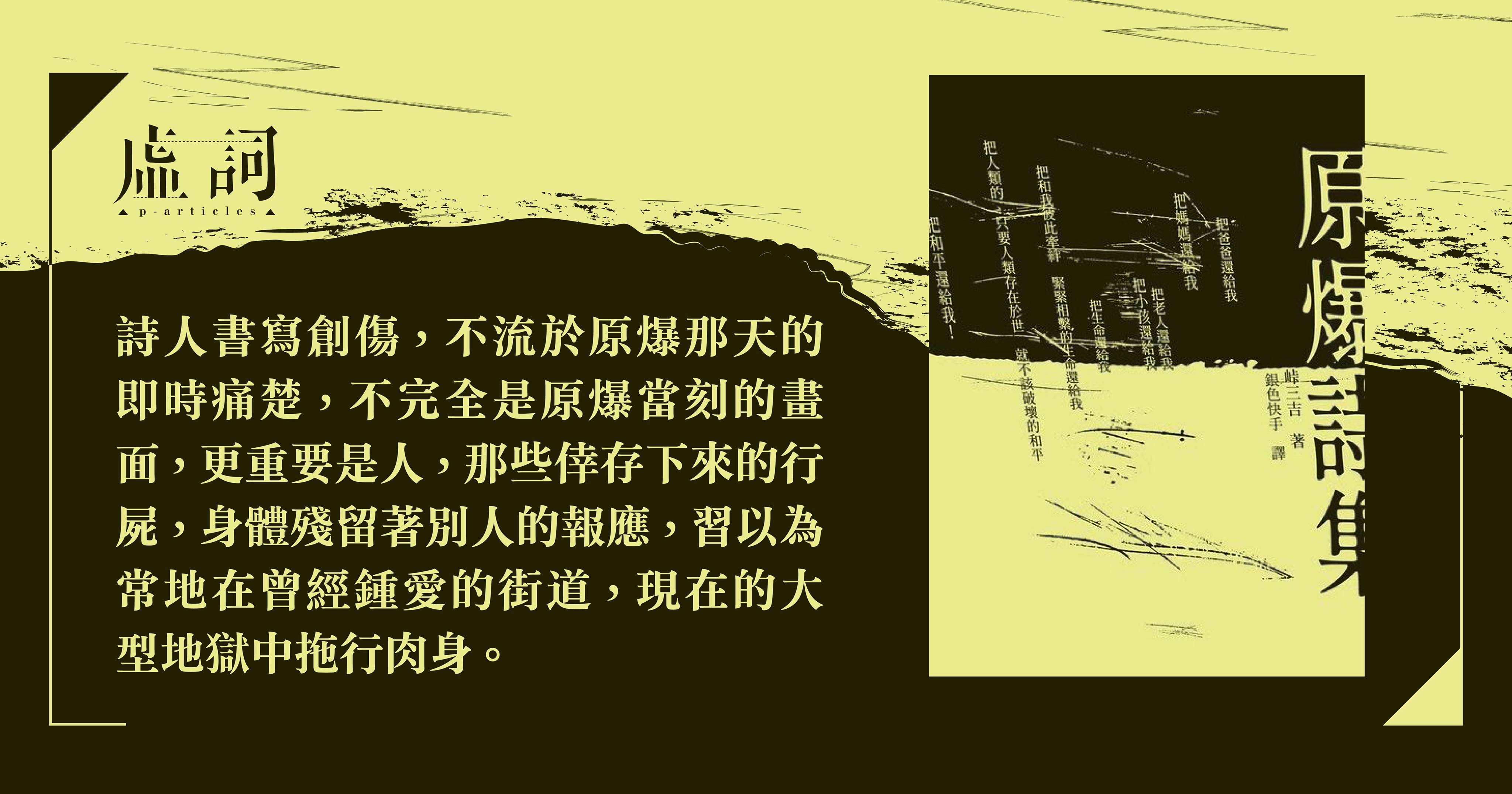

沒有選擇我們的原子彈——讀峠三吉《原爆詩集》

書評 | by 曾詠聰 | 2021-05-06

死於原爆症和冰冷手術檯上的峠三吉,留下一部《原爆詩集》,「無論是誰直面此事,都會痛哭到無法自拔,陷入自己的情緒裡,卻無法全面性地感受究竟是怎麼一回事。」這位飽經創傷、描繪創傷的詩人,作品沒有走向正面元素,不會有重生的苗芽,但同樣沒有刻意營造負面情緒。那個時空,那個城鎮就是屍橫遍野,就是沒有任何生的意識,只有痛,和看著別人痛。

詩三首:〈泉(一)、(二)、(三)〉、〈鄉〉、〈再一次誕生〉

詩歌 | by 曾金燕 | 2021-04-21

曾金燕投來三組詩作,分別以「泉」、「鄉」和「再一次誕生」為主題,文字雖簡,但如密碼,於意象與音節的碰撞之間,藏著言外之意。

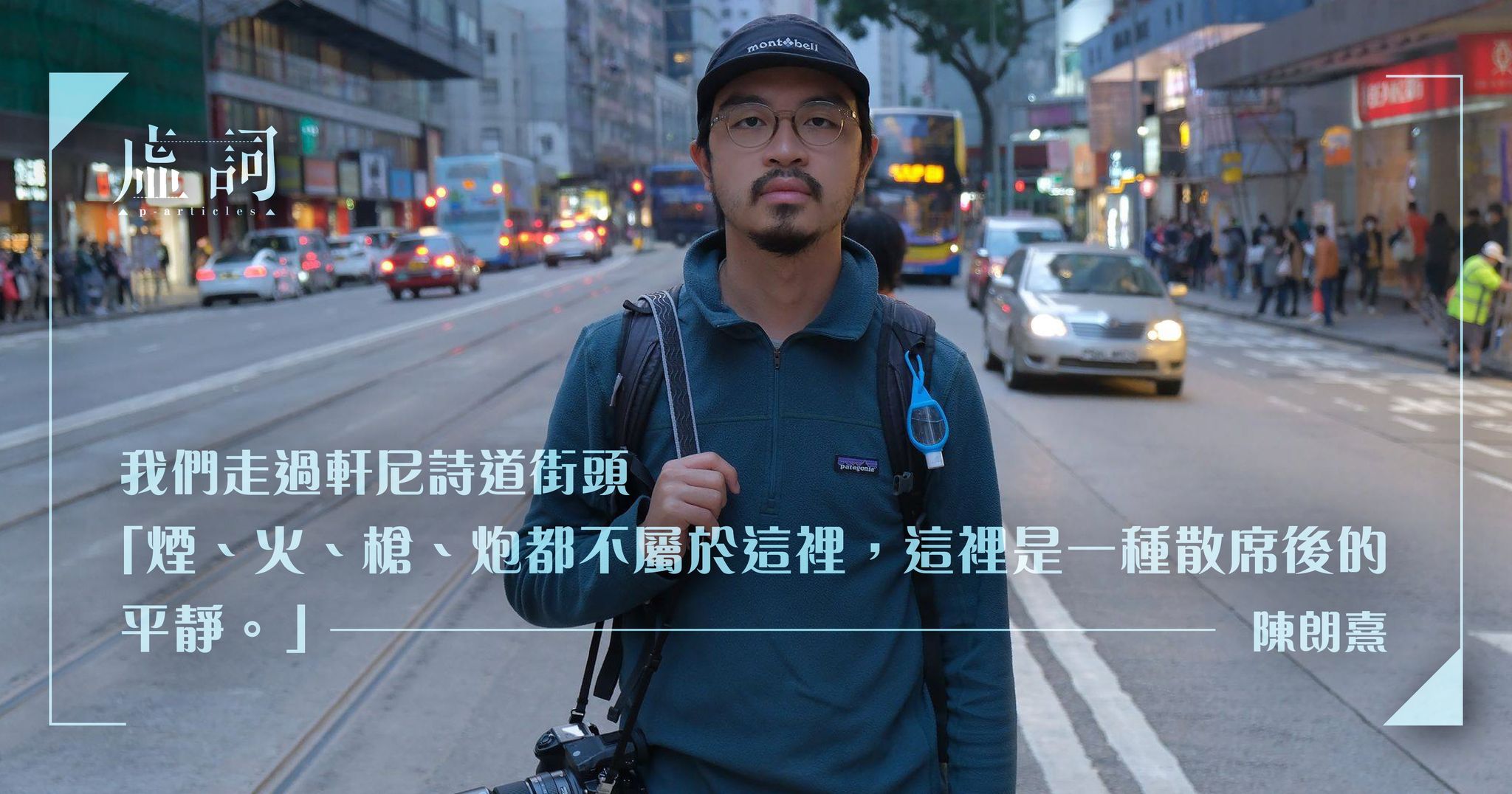

【文藝follow me】如何了解一條街?陳苑珊、陳芷盈、黃思朗寫軒尼詩道故事

文藝Follow Me | by 楊喜盈 | 2021-04-09

由香港文學館策劃嘅《我們走過軒尼詩道街頭》相信唔少人已經拎到啦﹗今次文藝follow me 邀請咗結集入面訪問上海三六九的思朗,訪問報紙檔嘅芷盈,同埋作家陳苑珊同大家分享背後故事,唔好錯過呀! #軒尼詩道 #香港文學館 #陳苑珊 #我們走過軒尼詩道街頭 #街道 #書寫 #訪問 #上海三六九 #報紙檔 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

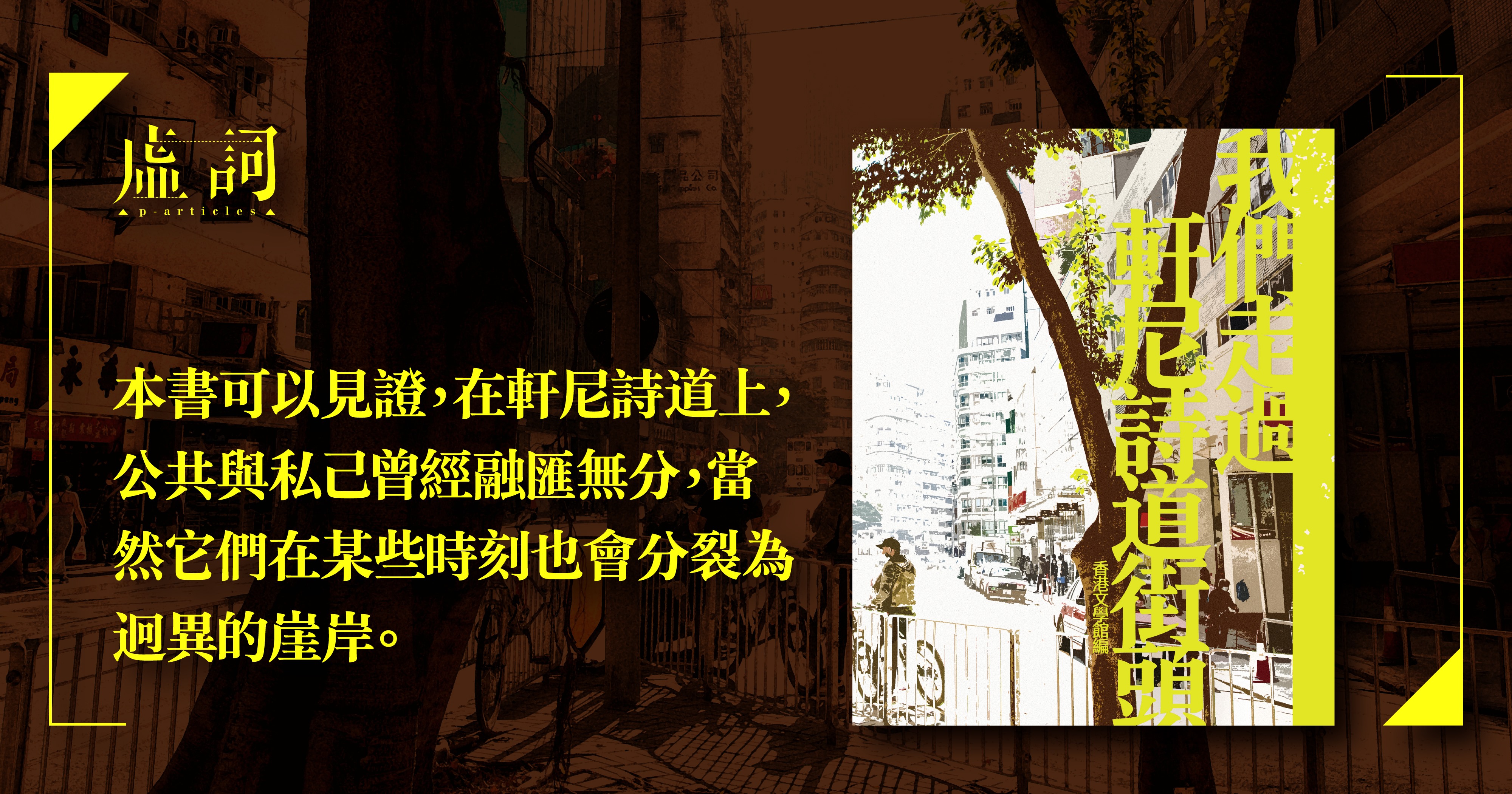

鄧小樺 x 淮遠 x 鄭政恆 x 陳子雲——七嘴八舌軒尼詩道

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-04-08

每條街道自有其生命,形形色色的街道日常鑄就一個社區的記憶,建構我城獨有的人文風景。由灣仔區議會資助,香港文學館出版的新書《我們走過軒尼詩道街頭》,以十篇訪談和十篇文字創作,拼貼出灣仔區的人情與故事。日前舉行的新書發佈會由鄧小樺主持,並邀得負責此項目的銅鑼灣區區議員邱汶珊,以及本書作者淮遠、鄭政恆、陳子雲等作嘉賓,與我們細說軒尼詩道。

扎加耶夫斯基譯詩三首:〈不可能的友誼〉、〈在大教堂腳下〉、〈朋友〉

詩歌 | by 李敬恒 | 2021-03-28

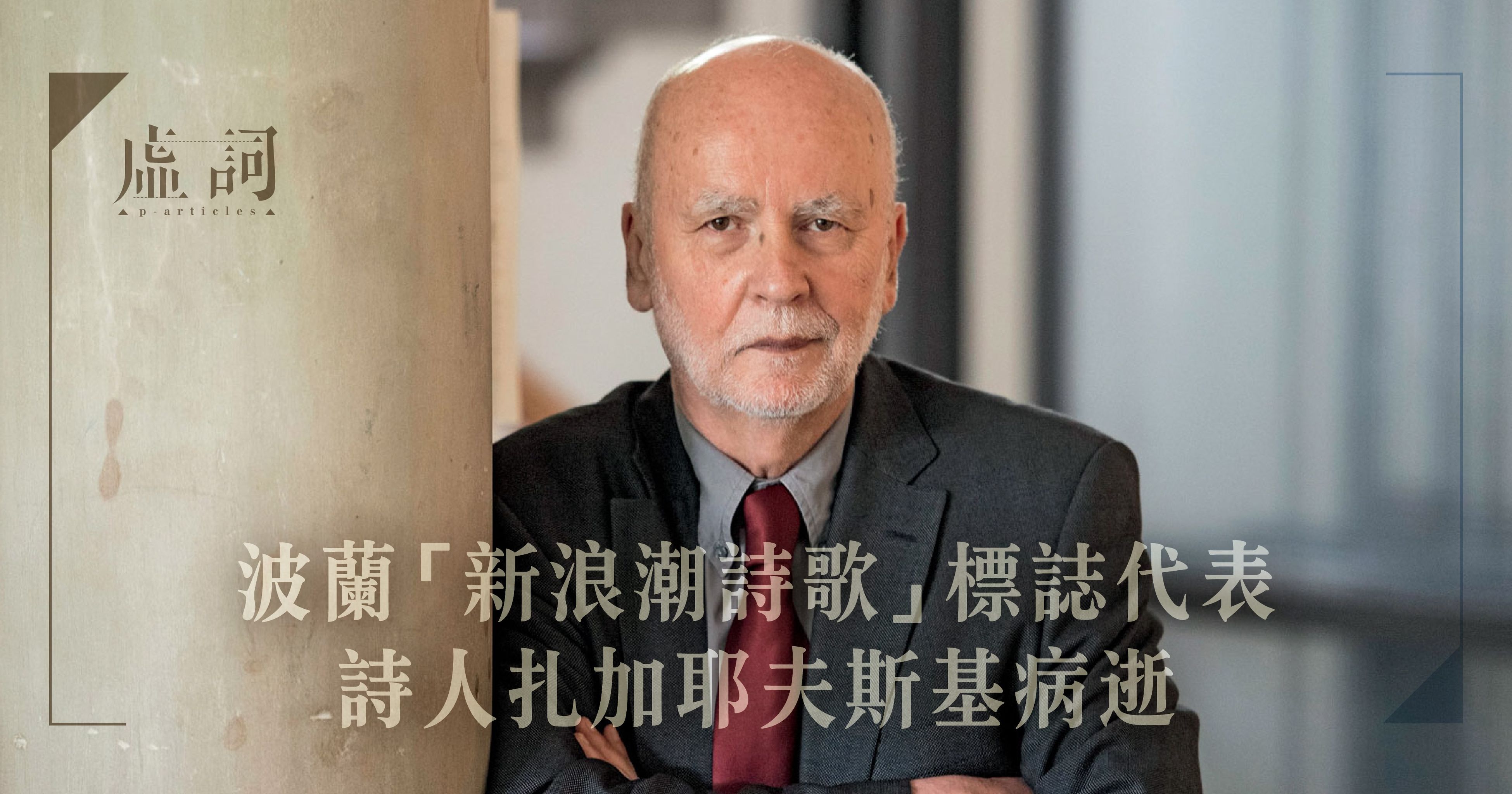

波蘭詩人扎加耶夫斯基日前病逝,李敬恒翻譯了他的三首詩作,〈不可能的友誼〉、〈在大教堂腳下〉、〈朋友〉,致敬這位波蘭「新浪潮詩歌」的代表人物致敬。

波蘭「新浪潮詩歌」標誌代表 詩人扎加耶夫斯基病逝

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-22

屢獲諾貝爾文學獎提名的波蘭著名詩人扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)因病離世,成名於六十年代的他,曾積極投入「波蘭新浪潮運動」,911恐襲後也創作了不少相關主題的詩作,對於其離世消息,本地詩人紛表哀悼。

【我們走過軒尼詩道街頭】編者序

書序 | by 香港文學館 | 2023-04-26

香港文學生活館2014開始在軒尼詩道落腳,如今終於為此地做了《我們走過軒尼詩道街頭》一書。書中備有歷史考察,以及街坊、常客的訪談與文學創作,希望呈現生命與動力,行動的可能,被行動引發的故事,同時以此提升社區的文學地位。這條香港的重要大道,值得有一本屬於它的專書。

緬甸詩人抗爭遇害 生前獄中書簡:「倘若流氓無法管治,要政府來做甚麼?」 香港詩人寫詩紀念

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-11

緬甸的公民抗命行動持續進行,當地軍警的鎮壓亦愈趨強硬。在蒙育瓦被槍擊身亡的詩人作家祈宅榮,生前曾因撰寫批判政府的詩作,以及參與學生運動而被捕,言肇生將其獄中詩作翻譯成中文,本地詩人淮遠、熒惑、廖偉棠亦寫詩悼念。

今天,我是「閣樓上的瘋女人」

其他 | by 曾金燕 | 2021-03-11

用了不少筆名來發表小說、詩歌和評論,曾金燕祈盼著讀者認識文章本身,而不是過去的自己。像抓住救命稻草一樣迷戀文字和她一體的唐丹鴻,曾金燕寫下另外三首詩作,直面自己的名字、歷史、帶來的詛咒。

【我們走過軒尼詩道街頭】在十字路口給一杯涼水——訪循道衛理聯合教會香港堂同工阿傑

專訪 | by 李日朗 | 2021-03-16

循道衛理聯合教會香港堂,你可能不知道在哪裡,但說到坐落軒尼詩道及莊士敦道夾角的「紅磚教會」,則應該有點印象。從灣仔走向金鐘,磚屋的紅可以被視作終點前的一盞紅燈——再走多一步,就是警察總部了。但除此之外,香港堂與社區街坊最重要的連繫,據在教會工作多年的阿傑形容,其實是廁所。

二二八詩輯:我們打開水的門,吃掉飄過來的火焰

詩歌 | by 廖偉棠、黃潤宇、淮遠 | 2021-03-02

台灣有「228事件」,香港也有「228事件」,廖偉棠、黃潤宇、淮遠寫詩,致審判席上的義人與香港。

【虛詞・忘不鳥】詩三首:嚴瀚欽 X 律銘 X 之城

詩歌 | by 嚴瀚欽, 律銘, 之城 | 2021-03-04

對鳥的聯想,像之城的短詩〈鳥中〉,是指向遠方那傾斜之城,或像嚴瀚欽寫的〈懸掛在天和海之間〉,可能是逆著風勢飛往幅員未明的國度,但律銘在〈寵鳥〉卻說,不是所有的鳥都喜歡飛翔,就如夢想不一定能孵化⋯⋯

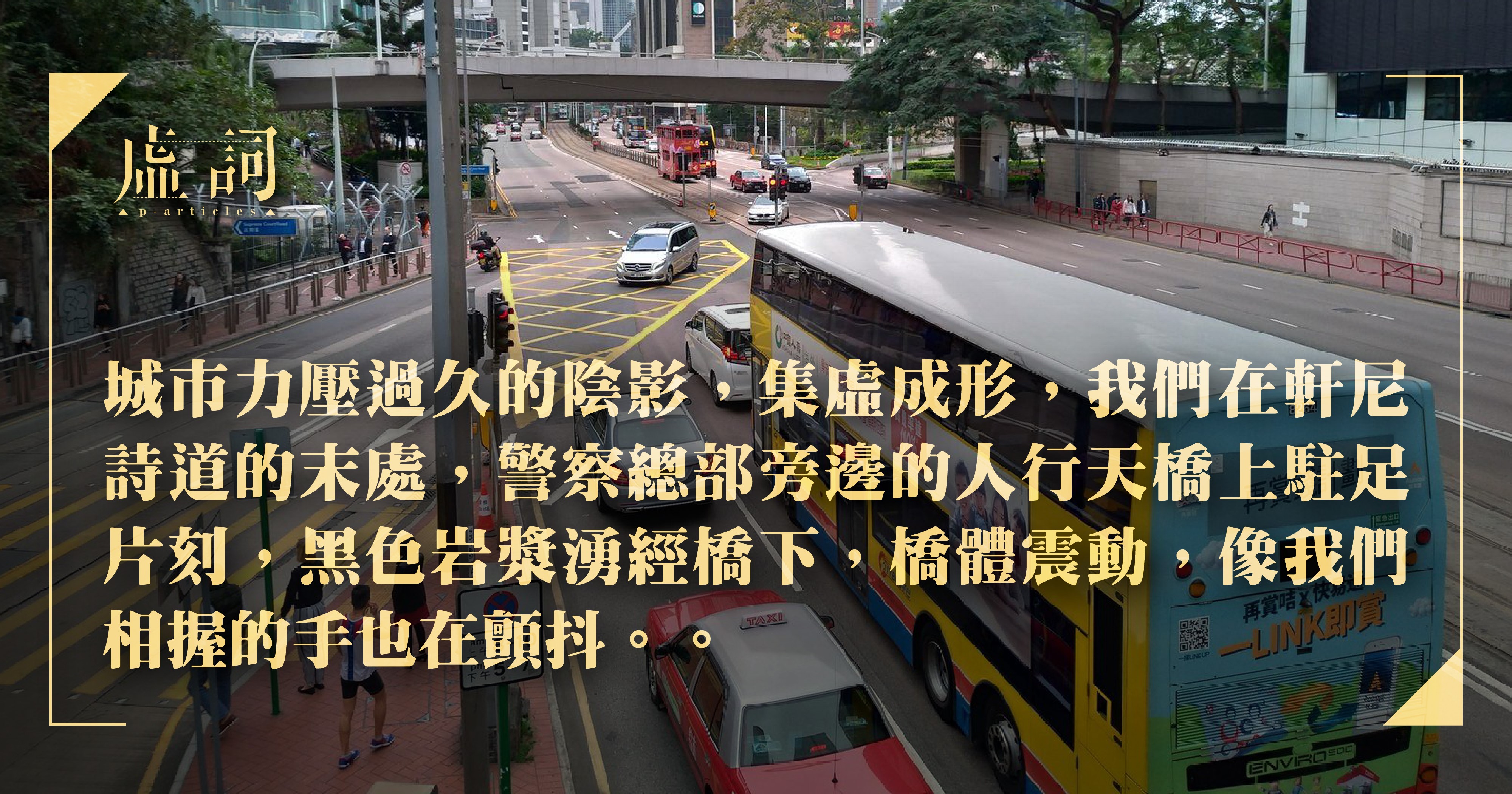

【我們走過軒尼詩道街頭】軒尼詩道

詩歌 | by 熒惑 | 2021-03-19

世上沒有一條馬路比這裡更熱鬧,也更冷清了。循道衛理堂外的那個傍晚、官立小學創校時種植的大葉榕、被拆卸的同德大押...熒惑以詩,寫下軒尼詩道的華美與悲哀。

穿Prada的詩人Amanda Gorman 2021年要出三本書

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-02-10

Amanda Gorman在第59屆美國總統就職典禮上的表演廣受好評,令她聲名大噪。在2021年,她幾會推出3本書,當中包括在就職典禮上的作品《The Hill We Climb》。

【我們走過軒尼詩道街頭】驅影之步

散文 | by 陳苑珊 | 2021-01-27

陳苑珊走過的灣仔街頭,駱克道、軒尼詩道、莊士敦道、皇后大道東,一街一景,都蘊藏著她的回憶與故事,只是沒能吸盡灣仔碼頭上的陽光,燦爛如初。

時代的文體與書寫困境——李智良、郭詩詠、張歷君談《渡日若渡海》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-01-18

早前九龍城書節夥拍香港文學生活館在網上舉辦了講座「時代的文體與書寫困境」,邀請了李智良、郭詩詠、張歷君就《渡日若渡海》作出了深入的討論,同時也探討了當中的引文、主客體等議題,讀者可以透過講座更了解到作者寫作時的心路歷程。

詩三首:熵南 X 楊新滿 X 滿堂

詩歌 | by 熵南、楊新滿、滿堂 | 2021-01-10

展望未來,卻可能仍有無從釋懷的過去。來自澳門的詩人熵南,以〈給學弟書蛋〉一詩,寫下對生離死別的感慨,楊新滿的〈失城〉則抒發對「流失之土」的鄉愁,滿堂所寫的〈題〉,卻道出了生活上的距離和躁動。

銅鑼灣掃桿埔咖啡園墓園庚子七月遊墓遊詩兩則飲江游靜和佢地

詩歌 | by 飲江、游靜 | 2020-12-24

庚子七月,飲江偕游靜女史初七探掃桿埔咖啡園墓園歸來,得詩三首,寫成〈蝦球與亞娣之甲與乙〉;游靜則以〈蝦球與牛仔之丙與丁〉對詩,記偕飲江游咖啡園。

從棄樹到鐘聲,或一場風暴的來臨——評陳李才詩集《漫長的霧.黝黑的光》

書評 | by 彭礪青 | 2020-12-21

詩人陳李才將他在這兩年寫成的詩,輯錄成第二部詩集《漫長的霧‧黝黑的光》。彭礪青評陳李才的詩集,題材來自對現實的觀察,直截了當地道出他的感覺。如果詩歌在這場拗手瓜的競賽中能夠戰勝速度,那麼詩就是我們延續下去的希望。

【已讀不回#24】阿泉:香港武俠——喬靖夫《武道狂之詩》

已讀不回 | by 關灝泉 | 2020-12-11

香港或者唔再係「國際金融之都」,但點都仲係「國際金庸之都」,因為金庸對武俠精神嘅追求,係喬靖夫嘅《武道狂之詩》中依然體現。係而家嘅香港,撇除門戶之見,集百家之所長,係咪先係最合時宜嘅「武道」?而如果我哋要「為正義,為良知。」我哋要點樣善用自己嘅力量?想知更多,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面白水點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦! 去片:https://youtu.be/clsMExqYTVU #關灝泉 #已讀不回 #香港文學館 #喬靖夫 #武道狂之詩 #武俠 #武林 #仁義 #Literature #文學 #導讀 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「已讀不回」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

【文藝follow me】在微溫中熟成的詩——劉偉成《果實微溫》

文藝Follow Me | by 李卓謙 | 2020-12-23

《果實微溫》是詩人劉偉成第五部作品,書名取自Grocery Run的音譯,是一個以專車接送作家去買生活用品的活動,名字取得確有心思。詩人更形容今次的詩集是「爆炸時期的作品」,受到去年的回憶啟發下,詩如泉湧,寫了一共103首詩,讓讀者大飽眼福!如果想了解詩人既內心世界,就唔好錯過今集Follow Me啦! #果實微溫 #劉偉成 #詩集 #香港 #愛荷華 #藝術 #創作 #書寫 訂閱虛詞無形YouTube Channel︰https://bit.ly/3dicXyY 讚好虛詞無形Facebook專頁:https://bit.ly/3dAe6BX ➤「文藝follow me」獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的資助

鬼魅怪奇託深情———讀張少波《當隔世的繩斷了》

書評 | by 洪慧 | 2020-09-10

1997年,黃燦然編有《從本土出發香港青年詩人十五家》。他在序文中便指出,張少波多有「回望神州」之作。「張少波很多詩都是遊記,尤其是大陸遊記:對一個龐大而陌生的祖國的好奇,對生活其中的人民(他的陌生的同胞)的感觸,在某些情況下是懷著一種同情──也是少年人的家國情懷。」 黃燦然之說固然妥當,但這裡亦可以稍作補充。張少波也不是一味祖國山河壯闊。譬如〈遊北京大學被拒〉的政治取態已是很好的反証。再如〈吐魯番漢卒乾屍〉亦與一般庸俗左派香港詩人書寫祖國的角度大有不同。

詩三首:宋子江 X 洪慧 X 律銘

詩歌 | by 宋子江、洪慧、律銘 | 2020-08-22

在惶亂的城市梳理我們的家,每天好像都面對著無力。宋子江、洪慧、律銘以詩紀錄。現實,了無意義。所有當代史都只是古代史。

【已讀不回#6】Serrini:傷風敗德又如何?!放蕩詩人波特萊爾與他的《惡之華》

已讀不回 | by | 2020-08-20

《惡之華》,好扭曲,像極了愛情。出自法國詩人波特萊爾既手,「以最深的謙虛之意,我獻上這些病弱的花朵。」詩集《惡之華》表現出一種毒品、酒同性上既沉溺與頹廢。通過閱讀佢,我哋會發現波特萊爾本身正是《惡之華》既化身,糜爛而頹廢。

冇啖好食詩輯:我們以為我們在吃

詩歌 | by 廖偉棠、陳李才、林希澄 | 2020-08-02

全日禁堂食令的措施推出當天,香港人彷彿連吃飯的尊嚴也被褫奪。廖偉棠、陳李才、林希澄以詩作,感嘆城市裡的這種「冇啖好食」。

【五月三十五】詩輯(一):那個我們還沒有死好的死

詩歌 | by 廖偉棠、洪慧、火星 | 2021-09-24

六四31周年,維園首度被禁舉行燭光晚會。我們全部都沒有忘記,我們只是再無法朗誦中國,廖偉棠、洪慧、火星寫詩,紀念1989年發生的事情。

【惡法降臨】五二七詩輯:寬廣的死將迎接你,寬廣的夜將落下

詩歌 | by 淮遠、洪慧、黃潤宇、火星 | 2021-09-24

港版國安法降臨,國歌法同步殺到,在大舉圍捕香港人的夜晚,詩人淮遠、洪慧、黃潤宇與火星,以詩抱緊或許已到盡頭的自由氣息。

大時代裡,微小的歌:何韻詩〈我總是想像你離開後的日子〉

其他 | by 陳芷盈 | 2021-09-24

「作為歌手,我們並不一定要一面倒地做一些沉重的歌,作為創作人,我們更應提醒大家,我們其實有權利去專注微細的事情。」所以她的選擇是,「把最無垢的那個自己拉出來,做自己需要做、也是本身被賦予的事」,在逆境之中,推出了這首溫柔的歌。

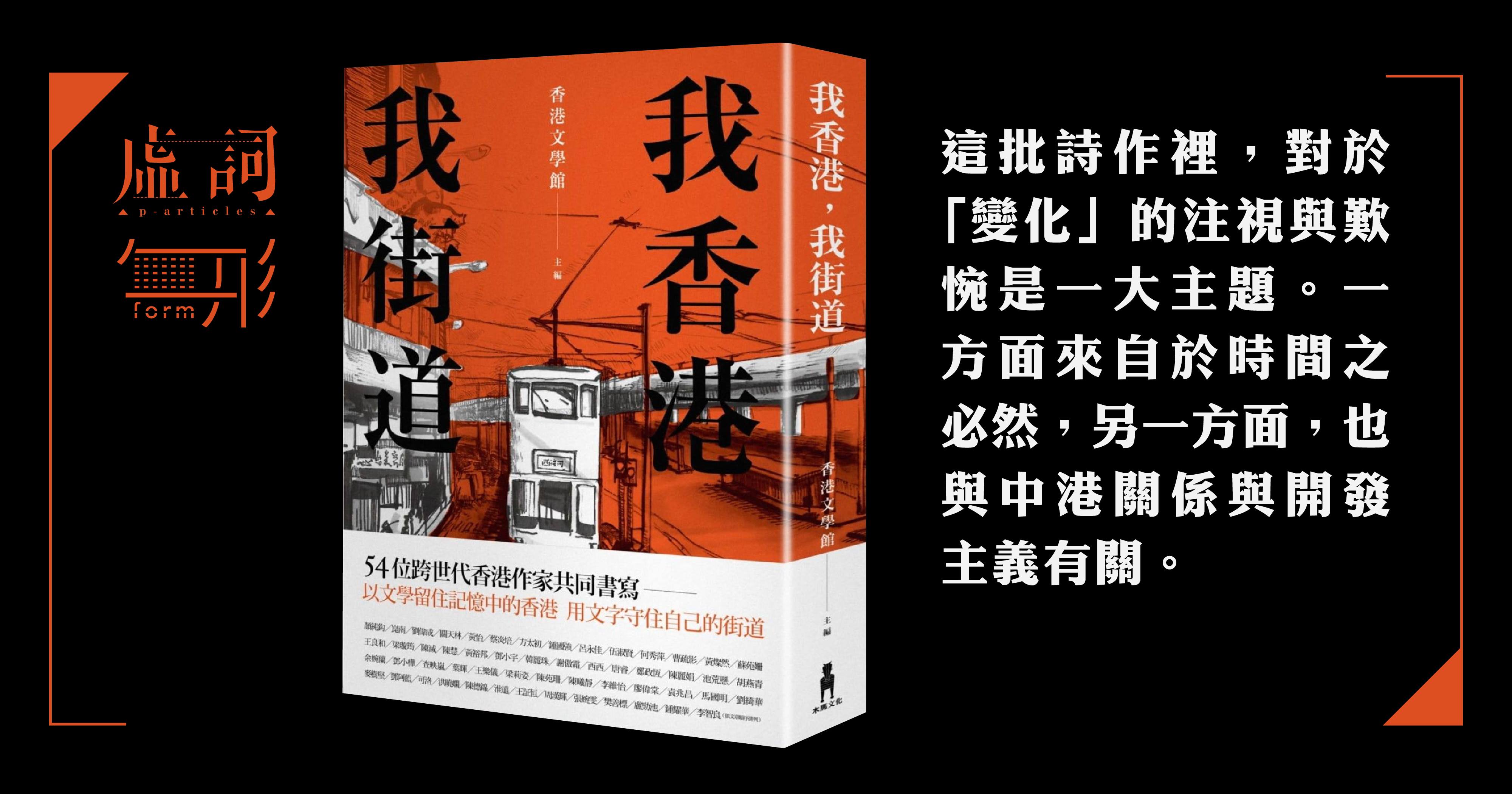

【無形.疫症迫降】失意人在繁盛城──《我香港,我街道》裡的香港街道詩

書評 | by 楊佳嫻 | 2021-09-24

這批詩作裡,對於「變化」的注視與歎惋是一大主題。一方面來自於時間之必然,另一方面,也與中港關係與開發主義有關。開放中國大陸遊客自由行十餘年以來,香港鋪租翻漲數倍,沖刷力極強,擠壓老店小店生存空間,那既是集體記憶,也是人情網絡,港味生活的基礎。加上房產商品邏輯下,縉紳化(Gentrification)範圍越來越廣,城市成了一部成長機器(Growth Machine)。這機器不但無法叫停,還有擴張、加固的傾向。

【虛詞.有人喜歡黃】黃鳥

詩歌 | by 熒惑 | 2021-09-27

「彼蒼者天,殲我良人!如可贖兮,人百其身!」節錄自《國風‧秦風‧黃鳥》的詩歌,控訴人殉制度的罪惡,詩人熒惑將此引申寫成《黃鳥》,批判這個用報喜來殺人的年代。

【虛詞.和你親】詩兩首:〈親愛的恨意〉、〈我土〉

詩歌 | by 梁匡哲、賴泓豪 | 2021-09-23

曾經以為靠在同一戰線,曾幾何時擁抱都是飛行,如今卻只能以遺忘的速度,接近彼此。賴泓豪與梁匡哲這兩首詩,將連繫著最親的愛與恨娓娓道來,讀來隱隱作痛。

詩三首:英培安 X 蔡寶賢 X 黃美婷

詩歌 | by 英培安、蔡寶賢、黃美婷 | 2020-01-17

城裡人流過的血和淚,全世界的人都看到,心繫香港的新加坡華文作家英培安,為爭取自由民主的香港人,送上他的〈城市之光〉;在沒有神話的年代裡,當舊秩序邁向死亡,新世界仍未誕生,蔡寶賢寫下〈鳩嗚哀鳴〉;縱然有些感情,詩不能直白地告訴對方,但黃美婷仍將她的情愫寫成〈女人生〉。

《浴火的少女畫像》:所有凝望化作記憶的回眸都成了詩

散文 | by 如也 | 2020-01-17

《浴火的少女畫像》,如也看了三遍。「當你注視畫中人,我又在注視著誰?」即便不是建立於畫與被畫的凝視,但凡是在某些境況下、來自某個人的注視,即便些許飄忽,如也覺得都是一樣,懷著某種好奇和慾望;只是,觀看者與被觀看者感受到的又會是甚麽?箇中深藏著怎樣的差異?

【教育侏羅紀】一直做下去,靠的便是「堅持」——愛麗絲劇場實驗室的教育精神

教育侏羅紀 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-20

正如在最近《3016》的教育劇場演出中,學生扮演企業的實習生,需為公司構思一雙鞋,卻有學生回答用糞便,演教員處變不驚,更一本正經地回答:「那麼你要考慮處理素材的成本,考量身處3016年的環境,再檢視造鞋的物料。」

【虛詞.同志,跟住去邊度?】地下團體

詩歌 | by 黃君凱 | 2019-11-22

非牟利組織發表了一份調查報告 / 資料顯示,四成半同意是同志的受訪者曾舉報他人。/ 資料顯示,其中三成不覺得自己是彩虹。

【虛詞.同志,跟住去邊度?】向日葵來我房間避雨

詩歌 | by 陸穎魚 | 2019-11-05

當你挺著憂鬱的向日葵來我房間避雨,你說你只能這樣秘密地愛。陸穎魚的這首詩作,說出她和她之間不能言明的愛。一切也是寂靜的,但亦只能這樣低調地作回應。有種愛必須懷孕在房間但不能出生,有種愛必須用那個人離開之後的漆黑告白。

同路人詩輯:我們會一輩子遺憾/如果我們沉默

詩歌 | by 英培安、劉偉成、璇筠 | 2021-10-05

香港社會運動演進中,很多人從麻木中醒來,為自由作最後一戰。詩人英培安、劉偉成、璇筠也用詩歌為香港鼓氣:「全世界都知道 / 他們奪走我們 / 本來擁有的自由呼吸 / 他們違背承諾……」

【字遊行・西藏】藏民

字遊行 | by 洪詩韵 | 2019-08-24

兩米多寬的翅膀,飛在比高原更高的天空,牠們從天上聞到食物的香氣,來,履行上天給予的義務。兩顆凸出的眼睛帶著貪婪,看到地上的幾個金點,他們來了,而牠們也該降落了。看!那穿著衣服的東西是有味道的,就是牠了!從金點慢慢放大直到金色的三角與白色的圓柱下,高僧大德念起靈肉分割的咒語,天葬師拿起刀解開身上最後一層衣服,然後用大錘剁碎最後的骨頭……

同路人詩輯:香港的孩子不要怕

詩歌 | by 須文蔚、劉芷韻、蘇苑姍、勞緯洛 | 2021-10-05

機場和你飛、818大集會、每晚十點嘶吼⋯⋯香港的抗爭運動正在光速演化,而其中我們也遭遇了太多揪心的事:將軍澳連儂牆斬人、老人在醫院被警察虐待⋯⋯須文蔚、劉芷韻、蘇苑姍、勞緯洛寫詩為記,同時也撫慰我們:不要怕,前面還有路。

既然你吸引到一些斷枝的梅

詩歌 | by 曹疏影 | 2019-08-16

既然是虛空來臨 / 既然你無法再歌唱人類 / 既然在這無光無色裡 / 你甚至無法呼吸 / 既然你的同道都隱匿 / 而既然你無法再找到一個可以面對的「自己」……

八一一詩輯:所有光明射進我眼球

詩歌 | by 廖偉棠、曹疏影、淮遠、關天林 | 2021-10-05

8月11日,香港經歷了一個硝煙彌漫的星期日:示威者右眼中彈致盲,警察冒充示威者在人群內肆意毆打、抓捕,葵芳地鐵站裡無法散去的催淚眼,與太古地鐵站裡那一連串近距離掃射,讓每個仍抱有良知的人內心既痛苦又憤怒。詩人廖偉棠、曹疏影、淮遠、關天林紛紛用詩歌記錄這一切:「時間到了/ 所有光明射進我眼球 / 然後熄滅……」

徒然集.第二卷:置身冰河年代如此漫長的荒廢

詩歌 | by 浪子 | 2019-06-29

詩人浪子近作組成的〈徒然集〉數篇,由事件而生,從布拉格之春五十年到人權捍衛者甄江華案、再到自己被解除取保候審的經驗,每一行詩都滲出著國家機器的荒誕。

【無形.三十】詠嘆調,或空氣——仿飲江

詩歌 | by 游靜 | 2021-09-23

每年,這個時候,主啊/這個,地方,好小好小/呀,是不是好,只是小/又不。好。我呢你知啦,/只是它七百萬份之一才……

【虛詞.逃】螞蟻在大象身上爬過

散文 | by 洪詩韵 | 2021-12-09

自從戴卓爾夫人摔了一跤,然後一夜間獅子和獨角獸變成了一朵本土的白花,紅色成了香港的大背景。這面區旗是紅色的,這次又是用哪裡的鮮血提醒香港人怎樣的歷史?是雨傘運動,還是6.12暴動,不,我弄錯了歷史。

六一二詩輯(一):就連擰開一瓶清水也會傾倒出刀刃的時代已來臨

詩歌 | by 廖偉棠、逆彌 | 2022-01-30

6月12日,為了不讓會令香港失去自由的《逃犯條例》修訂通過,數以萬計的香港人走上街頭,表達意願,收到的回應竟是警方用催淚彈和槍支暴力清場。詩人廖偉棠、熒惑、逆彌撰詩,是對惡法和惡權的控訴,也是對

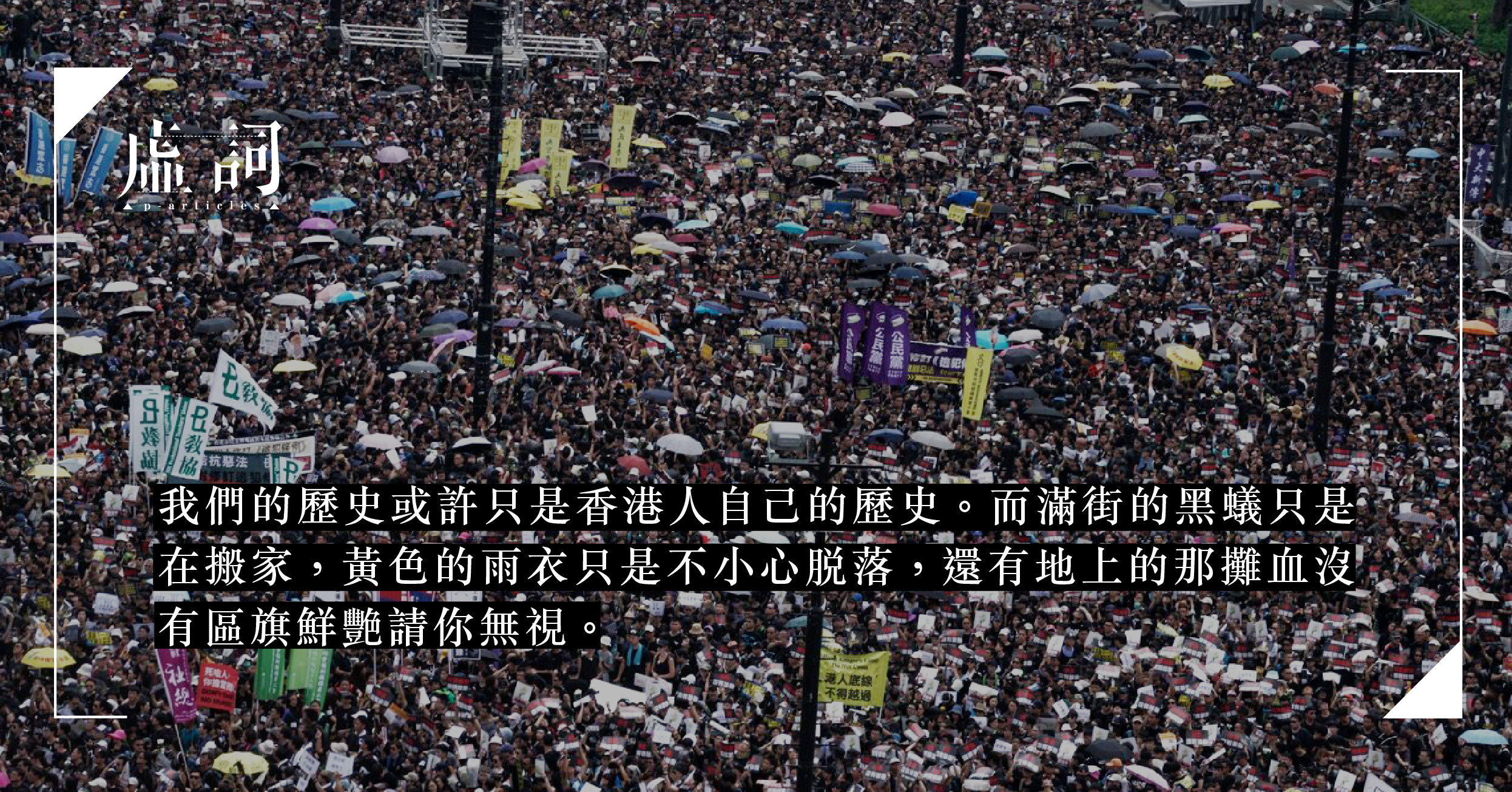

【五月三十五】詩輯:無數人躲在黑暗中提起筆

詩歌 | by 鍾國強、三木、熒惑、鄧小樺 | 2021-09-23

鍾國強、阮文略、三木撰寫六四詩歌,「很多人都這樣問/答案還是莫須有/而我們的廣場早已老去/你的遺囑還年輕……」

【五月三十五】詩輯:白魚蠟燭倒下燃燒了一卷雅歌

詩歌 | by 淮遠、廖偉棠、李顥謙 | 2021-09-23

為六四事件撰詩,不僅是紀念,更是藉以觀之今日香港,提出反思:「晚安,香港!/飛站的列車,我們都是乘客/不再抓穩扶手,因為雙手都拎滿炸藥。/昨天沒有骨灰,留給明天的飢餓。」

語言的外在與視差的反思:香港文學和香港文學批評的外邊思維

理論 | by 張歷君 | 2019-05-30

是次「書寫城市的虛實軌跡」研討會請來唐睿博士、張詠梅博士和關詩珮教授等三位學者,分別從普魯斯特(Marcel Proust)、葉靈鳳和李察梅遜(Richard Mason)的作品和翻譯入手,帶領我們探討三種不同的書寫和想像城市的方法。

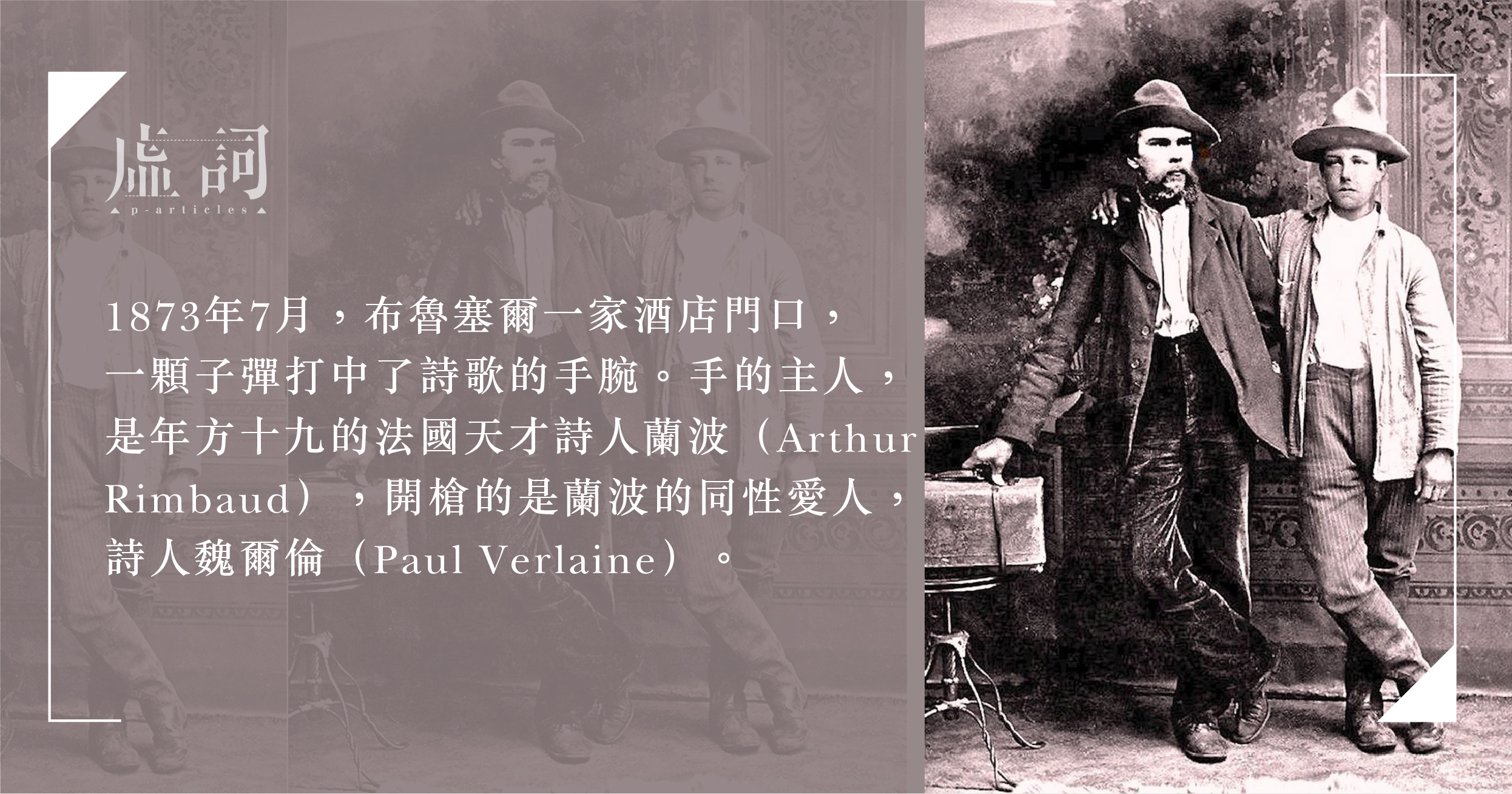

【國際不再恐同日】蘭波與魏爾倫:文學史上最苦澀激烈的同志戀人

其他 | by 黃潤宇 | 2019-09-05

這一槍把所有事情都改變了,正如《蘭波傳》的作者斯坦美茲(Jean-Luc Steinmetz)所說:「從他們決裂之日起,蘭波就徹底擺脫了魏爾倫,對他來說,魏爾倫就代表著詩歌,但這已經一去不復返了。」

愈拐愈遠:讀張景熊《几上茶冷》

書評 | by 洪慧 | 2019-04-08

張景熊( ~2016 ) ,另有筆名小克,《70年代雙周刊》編委會成員,於1979年出版《几上茶冷》。這本詩集所收的詩,大致上有兩類的份量比較多,一類是訴說愛情的美好,另一類是書寫香港地景的作品,當中又以前者的數量更多。雖則如此,這兩類作品,都難以稱得上建立了張景熊一己的風格。

【無形.虛擬關係】虛擬人——模擬市民一生大事回顧

詩歌 | by 熒惑 | 2019-03-29

首先設定人物樣貌和膚色/能力和性格,還有家庭關係/這創造全都按照著自己的形像/或者稍加修飾,反正只有自己知道

技術文!普通話異讀字音修訂,古詩變淫詩?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-03-26

早前中國網上平台「普通話水平測試」發表了一篇名為《注意!這些字詞的拼音被改了! 》的文章,消息一出立刻廣為傳播,引起大量(曾經的)學生哥與專業人士的口水戰。究竟審音委(普通話審音委員會)對讀音作出什麼修訂,才會引起網民如此大的反應?這些改動又會否對香港考生造成影響?

初生滋味在小菜:「五味雜陳」徵文比賽中學組評審紀錄

其他 | by 黃柏熹 | 2019-02-12

評審過程中,作品先經第一輪初審,然後由郭詩詠博士、作家何福仁、唐睿博士擔任評審,經商議後在十七篇複選作品中決定冠、亞、季軍及優異獎三名。以下為評審討論過程之紀錄。

【野豬保平安】無秩序編輯部詩輯

詩歌 | by 無秩序編輯部 | 2019-02-08

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕、劉業強倡引入天敵治野豬、王國興倡無人島流放野豬……在香港,野豬命運多舛,「虛詞」無秩序編輯部寫詩守護。

【單身動物園】蘇曼殊︰民初情僧,無情不似多情苦

單身動物園 | by Nathaneal | 2019-01-21

本名子谷,法號曼殊,在詩僧、畫僧以外,蘇曼殊更是浪漫至極的情僧,可惜他的浪漫無法為他「修成正果」,終其短促一生,這個「短命情種」只能一次又一次地受盡女人與單思的煎熬,遺筆「一切有情,都無掛礙」,既寫生時、也寫死後,是遺憾,也是他是畢生故事提煉出來的哲思。

【虛詞.意味】母後

詩歌 | by 游靜 | 2018-12-30

「我從不相信女人天生母愛等等/自小見到小孩/總是想伸出腳/不踢死也至少勾/跌一百次或/個仍然/能夠爬起來的/可能值得長大/等等/直至認得/我母/沒有/等等。」

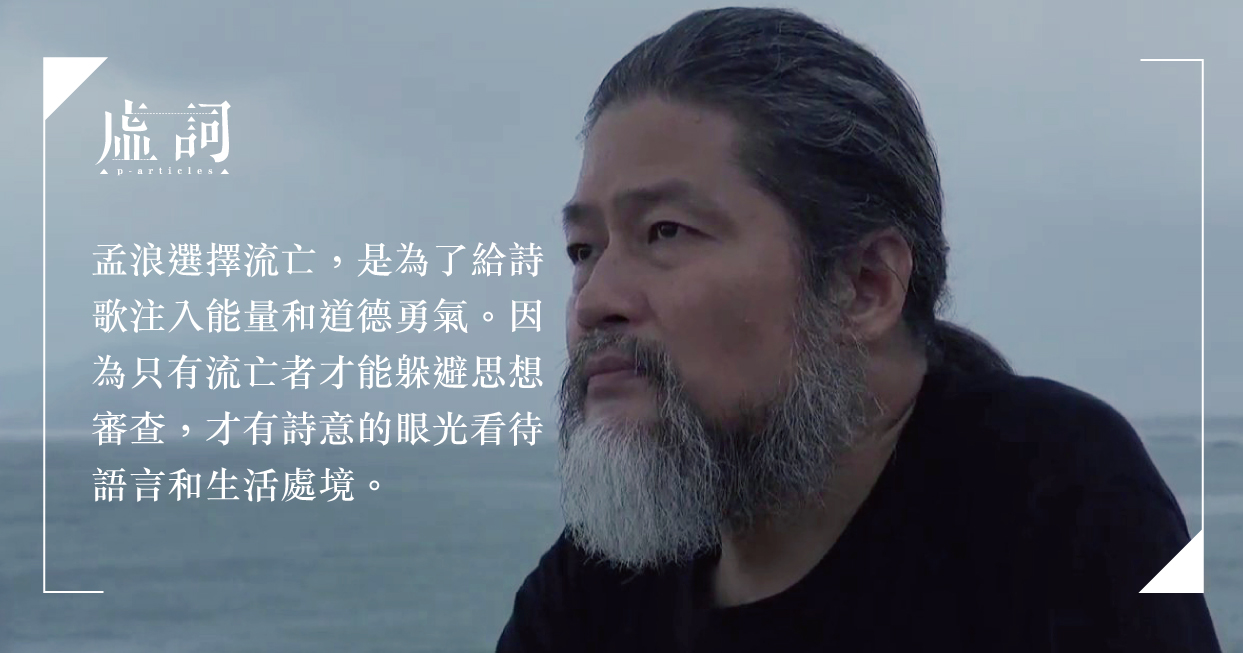

悼念這位頂撞文字獄的現代詩人——寫給逝去的孟浪兄

其他 | by 馬建 | 2018-12-22

當代流亡詩人孟浪去世了,他留下了大量的詩歌隨筆,也就是他人生的所有腳印了。好了,孟浪兄,我們詩行裡見,而且會讓更多的人讀,因為你留下的詩歌會因為流動而活著。早晚我們的血都會流在一起。

趕去未來,打撈我們︰悼念孟浪詩輯(二)

詩歌 | by 楊小濱、劉振周、淮遠 | 2018-12-22

著有《連朝霞也是陳腐的》、《一個孩子在天上》等詩集的中國詩人孟浪,於2018年12月12日在香港病逝,詩人楊小濱、劉振周、淮遠寫詩以作紀念。

悼念孟浪詩輯

詩歌 | by 廖偉棠、鄧小樺、熒惑、關天林 | 2018-12-14

著有《連朝霞也是陳腐的》、《一個孩子在天上》等詩集的中國詩人孟浪,於2018年12月12日在香港病逝,詩人廖偉棠、鄧小樺、熒惑、關天林寫詩以作紀念。

【單身動物園】周夢蝶︰獨身也可是情僧

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-11-11

「他是詩僧,也是情僧。他的詩裡面充滿了女性的影子……他一生愛過很多女性,非常高潔,柏拉圖式的戀愛。有些女性是感知到的,有些卻假裝不知道,這也是美事。」詩人瘂弦曾經如此評說周夢蝶,「我們對待周夢蝶,要把他當作一個詩人來看,宗教裡的異像,宗教裡的境界,都擴大他的詩境。」

【虛詞.寒】瑟瑟與猩紅

散文 | by 洪詩韵 | 2019-01-03

熾熱病毒地震海嘯,亡魂開始復仇,鹽田結冰,最後一片冰川融化,你就站在繁華燈火中倒數氧氣的耗盡。渴望用文明在枯土上種花,在漠化的草原中栽出新的靈魂,但寒冬襲來,烏黑的天空下起了滿是毒素的雨水,腐化城市的萬家燈火。驕傲的自大的病態的殘暴的,蠶食珍惜。人,塵埃落定,末世中塵封希望,天堂和地獄在召喚了,地球……沒有生命。

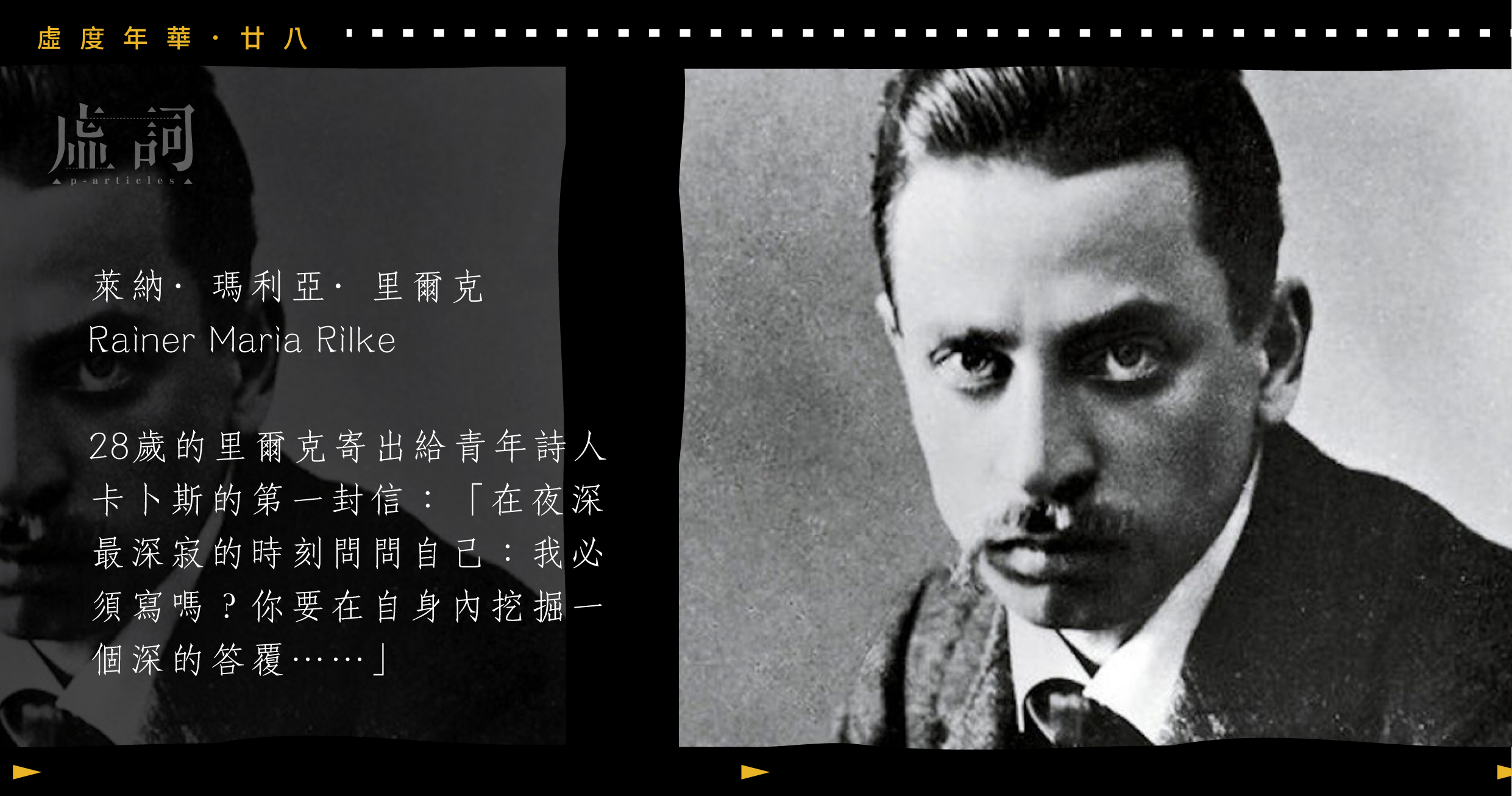

【虛度年華.廿八】里爾克︰後青年的孤獨

廿八 | by 虛詞編輯部 | 2018-10-18

1902年深秋,維也納新城陸軍學校的一棵古老栗樹下,尚未成為軍官的青年學生卡卜斯(Franz Xaver Kappus)正入迷地捧讀一本詩集;書中令他著迷的詩行,全都出自於時僅27歲的奧地利詩人里爾克之手……

【邱剛健小輯】他在影劇詩之間徘徊蕩漾

評論 | by 羅卡 | 2018-09-22

邱剛健最早發表的劇作是《我父之家》(《現代文學》第15期,1962 )。山林邊緣一所鄉村別墅內,躺著病成植物人的父親,虔誠孝順的女兒每天來為他洗滌潔淨,屋中還有個怕事又愛理人閒事的女僕,一個瞎眼的無所事事的老僕人。山上不時傳來工人伐木聲。

你讓我讀懂一首詩

詩歌 | by 卓韻芝 | 2018-08-14

編按︰歌手盧凱彤八月十三日設靈,十四日出殯。友人卓韻芝無法出席喪禮,在家中傷懷,靠讀默溫的〈夜曲〉渡日;她覺得盧凱彤是要她明白一些甚麼,感悟於是成詩一首,與同感者分享。

青年詩人的兩種面向——專訪羅樂敏、曾淦賢

專訪 | by 李顯華 | 2018-08-13

曾淦賢和羅樂敏的詩歌風格迥然不同,或重或輕、一張一弛;或沉鬱濃烈、或輕鬆平和,但都滲透著對自然、人世、生命狀態等等的思考。

【單身動物園】荷爾德林:讓我熄滅對你的愛

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

Umnachtung:大腦沉入夜色之中,也是精神疾病的意思。荷爾德林生命最後的三十六年就是在此黑夜中度過的,在塔樓中,隱遁、孤獨、瘋狂,構成了他的詞群。「我們卻被註定 / 得不到休憩的地方 / 忍受煩惱的世人 / 時時刻刻 / 盲目地 / 消逝、沉淪……一年年墜入渺茫。」在進入黑夜以前,荷爾德林也曾有過幾段顛沛的戀情;然而種種徵兆,也揭示著詩人孤獨的宿命。

【單身動物園】惠特曼︰我愛自己的肉體多於他人

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

華特·惠特曼的歷史名號數不勝數:「國民詩人」、「美國現代詩歌之父」……評論家瑪麗‧貝倫森也曾說過:「沒有惠特曼,沒有草葉集,就不可能真正了解美國。」其詩歌中的自然、民主、勞動精神影響過無數人。另一邊廂,其作品也以多性愛、肉體描述見稱,《草葉集》更曾因為「有一些詩的言語過於露骨」而被起訴、短暫地成為禁書。上述種種,都使得我們對這位矛盾重重的大詩人產生更多層次的好奇。

【單身動物園】海子:請別拿我的情詩去表白

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

1989年3月26日,北京的學生運動爆發以前,山海關的火車鐵軌上,靜靜躺著一位25歲的青年。他的胃裡只有幾瓣橘子——後來人們說那象徵著太陽;而他隨身攜帶的只有四本書︰《新舊約全書》、《瓦爾登湖》、《孤筏重洋》和《康拉德小說選》,也成為一代文青的標桿讀物。

【德國出局失落詩輯】:對我微笑過的大地面目全非

其他 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

德國世界盃分組出局,無緣十六強。英國明星球員、著名評論員萊因克爾(Gary Lineker)曾說過:「足球很簡單,二十二個人在場上追逐一顆球,九十分鐘後,贏的總是德國人。」德國足球歷史淵源深厚,因其鐵血、嚴謹、紀律著稱,曾經是讓其他球隊望而生畏的名字,也在世界盃舞台上不斷創造出驚奇成績。而2018年德國竟然分組賽出局!

從某些資料讀香港詩歌

其他 | by 關夢南 | 2019-01-03

時間過得很快,眨下眼,幾十年的光陰便過去了。香港文學的三個板塊:詩、散文和小說,秋後評說,散文和小說,大概爭論都不大,惟獨是詩,卻是眾說紛云,落差非常。後人的標準,或普遍的標準,大多以「詩選」為討論的基礎。這也難怪,因為資料零散,「詩選」最為就手。但殊不知「選集」很講流派及編者喜好,某些懷有統戰意識的「選集」,就更加沒有藝術標準可言。