舞蹈隨筆|《Jessica And Me》 舞蹈劇場的構作意識

何謂舞蹈?我覺得不論是從事何種藝術形式的工作者,到了一定階段後,都得回頭問自己,對於該種藝術形式的思考與定義,而給出自己的答案。像作為演出的觀眾,邊看我邊覺得,一部作品呈現的是對舞蹈的思考,比起單純的肢體動作語言、技藝,都要可貴得多。那講求的是一種自我意識,與對於藝術形式遠近關係的思考。演後談的環節,主持人略有提及一個term,叫Dramaturgy,中譯「劇場構作」,大概亦給了我們一個切入點去看待是次演出。Dramaturgy在香港大概都算是近年才比較新興的一種概念,慣常都是放諸於劇作形式上應用居多( ?),從第三身的角度剖析、檢視一部作品是否成立、它所選用的呈現方式。在劇場,甚至舞界而言,一般都是獨立的工作崗位。而這部作品有趣的是,舞者作為台上第一身的表演者,卻是帶着非常強烈的自覺,去檢視、探問自己的舞作構成。

而它所要回應的對象,甚至都非面對觀眾而言的,作品是否成立,這樣的製作方角度,卻是更關乎演藝初心的,一個藝術家、舞者,對於自我與所選取的藝術形式與內容的思考。那不一定得到絕對的答案,相反,真正可貴的,反倒見諸於過程中所開放出來的很多疑問、甚如自我懷疑的空間。那些不安、不確定甚至可以構成對作品的消解,但所謂藝術的境界,往往又更來自於這些破除着定見、卻又尚未成立出顯意義的時刻,甚至挑戰着顯意義是否有必要存在,還是所開拓出的疑問、思考空間,更是它所追尋的境界,一種解構、破除、重新定義、覓路的作用。而這種作用又並非單純來自對藝術形式的思考而已,而是從藝術家舞者身上,亦有自我個人的脈絡。

《Jessica and Me》 是創作於2014年的作品,其時舞者 Cristiana Morganti 剛離開了共事合作了廿載的 Pina Bausch 舞蹈劇場,而創作出這首部的個人作品。從個人層面而言,Pina Bausch 很可能都是她為人熟悉的起點(甚至我不排除,至今很多人都是因為她與 Pina 多年合作的經驗,而抱有好奇、購票入場,儼如一種價值保證,這自然包括觀舞經驗都尚在入門的筆者),然而她卻更有意的去探尋自己所處的獨有位置,如場刊所載的,對此充滿着一種藝術家自覺,而刻意去整理、剝離自己的多年經驗。她這樣說:「在翩娜 • 包殊這樣一個偉大的人身邊那麼多年,更令我急切地想用作品證明自己」、「我問自己,我有自己的構作、自己的藝術洞見嗎?」而這正是任何藝術家真正有自己聲音的獨立之始。

而誰是劇名中的 Jessica ?作為一種 alter ego 的聲音,藝術家刻意將之置入,成為一種平行比對的文本,似乎更見作品定位的超卓:帶着一種「他者」的視角不斷回頭檢視自身、不斷拓開自我對話與自我辯證的空間,甚至有時候你會想,Jessica其實是否比我更是我?什麼是我的構成、什麼是作品的構成、什麼是舞蹈形式的構成?這部舞作都成功將問題從個人層面,拓闊到對藝術形式的探索、追尋之上。它正正提出了,相對於單純的技藝而言,舞蹈作品所更不能或缺的構作意識。這也實在不由得讓人回想起,作為 Pina 重要藝術觀的那句老話:相比起如何動(how),我更關注的是,我們為何動( why )。如像舞作開首不久,舞者發話,所對觀眾期望有意識的提出挑戰:「你想我跳舞,還是想我說話?」分分鐘,這可能是一部講多過跳的作品。

亦不禁讓人想起,數年前本地舞作集結作品《燕宇春徽》中,本地舞者黃大徽在短短十幾分鐘全程齋 talk、近乎有意「冒犯」觀眾的一段,但這是否一種「冒犯」,正正就是轉到創作者與觀者共同的,對藝術形式與表達手法的探問,甚至正是這種解離的構作意識,讓人更得以超越舞蹈形式的所限,而觸探到更核心的藝術的本質的探索、尋求,而形成與觀者自身更連結的共通,那是,我們生而為人的體驗,而哪怕舞蹈是否你所選取的語言,身體都必不可避。

介乎自我與他者、身體與狀態間

第三者的聲音

前文提到,他者的聲音,可以是就作品製作角度而言的構作視角,同時亦可以是模糊了作品表演性質邊界的自我檢視、批判意識,更甚者可以是一場漫無邊際的自我探索對話,如像內心深處漫無人知的自我糾纏詰問。作品中採用了一部近乎 old school 的 cassette 錄音機,播放著像來自一個尖銳提問者所發出的種種問題,像三句不離 Pina Bausch、身為一個意大利人跑到老遠的德國定居工作,是否對自己的國家沒有感情、Pina Bausch又是否要求舞者不刮腳毛……諸如此類的像刻意找碴的提問,甚至是連藝術家的姓名都三番兩次的錯讀而得被反覆糾正。但有趣的是,一切尖刻的、來自錄音帶另一頭的聲音,卻是切切實實的自我的化身,不過是被名之為 "Jessica" 而已。如此的選擇,卻模糊了台上原有的表演性質的分野,像你會逐漸分不清楚,到底那些提問,是來自真實外界曾作的尖刻批判的聲音,而藝術家因之不得不在自己的作品中作出正名式的回應,還是來自於藝術家日積月累、在腦內不斷反覆回放、深化迴路的自我疑問的聲音的具體示現,抑或是藝術家有意用這種化身他者的形式,去作出平素自己所不能的對真實自我的鑽探,藉面向觀眾的壓力,而逼使自己去面對自我,並化之作公眾場合的示現。

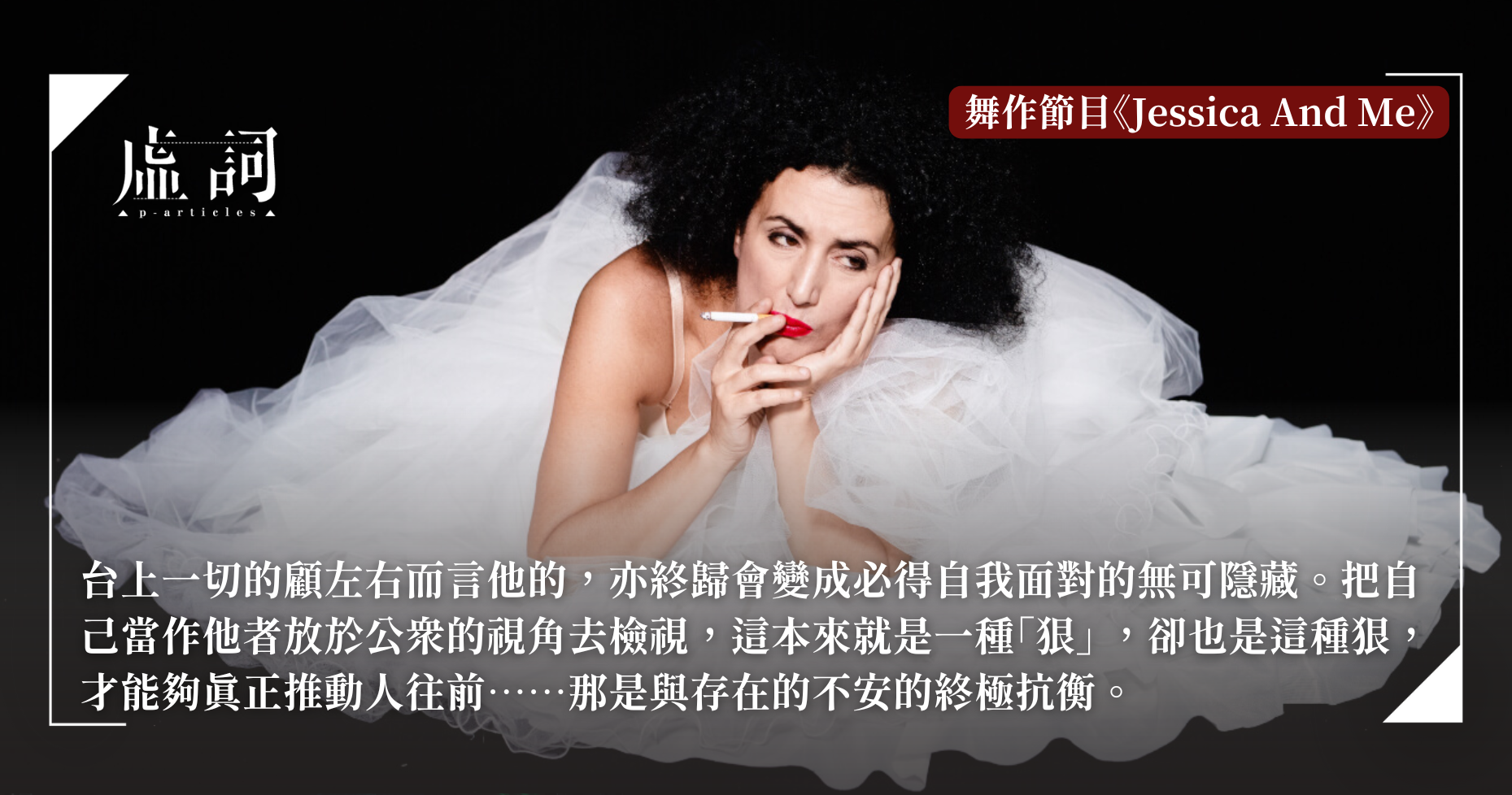

如果是後者,無疑這對於舞者藝術家而言,都內置着一種對自己殘酷的檢視意識,無可規避,卻因此而正中藝術表演更深層次的本質:那不是為着觀眾而發,卻是絕對出自己心的真誠、真實,甚至它或許會在某個時刻觸碰到人的防線,讓人想到自己的生命裏,是否對自己太軟弱仁慈,而一個自我化身的他者的聲音亦需要被定調?有趣的是,化身為提問人之餘,自我卻同時是那個提供回應的解答者,像提到關於創作的坦露與私密性、私隱性之間的矛盾,不也就是某程度上每個真實的創作者對自己抱有的疑惑嗎?甚至寫着時,我不期然想到,我們是否都在作某程度上的私隱販售、私密販售,以至於還有什麼是我們留給自己、所愛的?私密的公共性的界線意義何在?而一切唯有自己面對最真實的自己,不斷的釐清、探問。而台上一切的顧左右而言他的,亦終歸會變成必得自我面對的無可隱藏。把自己當作他者放於公眾的視角去檢視,這本來就是一種「狠」,卻也是這種狠,才能夠真正推動人往前,不論是從藝術的境界或人生進程上而言亦然,那是與存在的不安的終極抗衡。

舞蹈,是對於身體的思考

這是我看完演出後,下意識得到的一種想法,甚至是回歸到最開初那 "why" 的意識。因為在舞台上,當任何最細微的動作呈現,都得到聚焦放大、被賦予意義的去認知、詮釋,任何的行動或不行動,亦都是帶着意圖的存在,有其想呈現、達致的客觀效果,包括一種感受、狀態的傳遞。Cristiana Morganti 以一種抵死幽默的口吻,分享她與 Pina Bausch 共事多年的一些經歷,提到 Pina 有時希望她演出時露齒笑、有時不露齒的微笑,甚至作為一個非吸煙者,Pina 會認為她吸煙的姿勢難看,而得來場 step by step 的動作指導:吸入、胸肺充氣、凝神(望遠)、呼出(大意),而去得到舞台上欲呈現的心思、狀態。但簡便如一個抽煙動作,指導作用的存在,卻仿然在提問關於那些動作的真實性、內在性。它在呈現舞者真實狀態,抑或更是編者的心思,這樣微小的矛盾。而作為離開Pina Bausch 的舞蹈劇場後首個個人作品,這些旁枝末節般的呈現,也就更透露着一種顯然的意識:在人我之間,什麼才是自我真正的表達、什麼才是我欲探尋表達的狀態、什麼才是我偏好的表現形式?如像這部作品給她定位的,無疑更是從 Pina Bausch 的藝術觀中的美,解放、開釋過來,而拓開自己另類真實、幽默、調笑、自嘲的風格。

而談到對身體的思考,則不得不提及其限制,尤其是當年老亦是個無可忽視的議題時。她在作品之中分享到,那些悲傷背台垂淚的背影、狂喜狀態、乃至多種語言下歇斯底里的謾罵式的戲劇衝突,她都能演,並即席示範演出;另一邊廂,一個看似輕易,而實質在她所言從來都不易的抬手伸腿動作,現在做起來,和年輕時比其實一樣費力,可是呢,以前腿會是高高的凌空抬起了,現在卻僅是離地些許,而這些,放諸於時間面前,一個舞者的漫長舞藝生涯中,或許不得不思索的,就是在這些駕輕就熟的技藝與隨年月而來的身體限制間,什麼才是自己真正的表達、真正的選擇。像舞蹈是否就必得是一種炫技式的向高難度動作挑戰的技藝展示,因而身體亦有其嘗鮮期,而更大程度決定舞者的生涯,抑或是那反而可以利用從年老而來的身體變化限制,拓闊成一種有意識的與身體對話的空間?亦即是體能的衰減、體態的變化並不是舞台上意欲要被取消的存在,卻是要在年老這個人人必不可避的變化面前,更要去探討其真實存在的形態、我們可與之發生的關係,像那種實在的,來自肉身的脆弱性,是否才是一直隱藏在下而等着被觸及的?那種皮相的不完美、人存在的有限性、甚而是各種未被定義而隱藏下來的身體性的醜,是否才是舞蹈中更急欲被解構的核心?身體本自具有一種無意識的躁動,動,是生物天性本能,如何動則可以是一種選取,而為何動,即更是一種意識的構成。如果我們不只是為了掩藏。

而除了隨年老體能遞減而來的變化,她在作品中亦藉着自己與身體的關係,大方檢視舞蹈這種形式於她生命之中的位置角色。孩童時期就開始習舞,從古典芭蕾舞轉戰到現代舞,舞蹈似乎都更多是一件她知道自己能做、別人也看見她能做且做得不錯的事,但她卻坦言一直以來都不是很確定於自己的這種選擇,給人的感覺可能更像是一條走了,又能走,就繼續走下去的路。甚至,這個過程中,她面對更多來自他人、自己的聲音質疑,像那句別人評語的「跳得不錯」的後頭,總得添加上的一句,可惜在發育時期的她,胸太大了。身體、形體,如此亦確確實實的成為那冷冰冰的戰場,胸部成為了要跳下去必得先處理的議題。母親帶她去內衣店不是為了選購合適的款式,卻是為了買能夠讓胸部消失的束衣,仿如是舞蹈這種身體性語域的面前,都帶有太多預設的視角,而真實自我(不論內外)是急欲被取消而歸一的對象。

舞作末尾一段,卻是年屆中年的舞者經年在他人、外界的目光中,自我思辨探間所給出的自我回應。她坦露身體,大方的僅穿一襲內衣與那芭蕾舞的長白紗裙示人,腳步細細碎碎的隱沒於紗裙以下,反覆從台右碎步至台左又重複,那種裸露的狀態,雙手有時呈現著舞蹈的肢體動作,行禮如儀的,有時卻像掩不住的驚慌、不安從中滲漏,近乎無意識與下意識之間,在自己的胸前欲抓取、撕掉什麼,卻又始終帶着距離的無法觸及,有時又像是雙手得刻意護起的稍微掩藏又無法太著跡......身體如是成為了一種自我與表演性質工具間雙重性的拉鋸、戰爭。一者的存在,必然會壓抑、取消到另一者的,而我卻在這中間敏感、隱藏,無所適從於當中任一的狀態,順從、掙扎、抗衡之間,成為了被遺留下來的樣態。是我又非我、非我又是我,所說明的,似乎都是我們都無法完全脫離那環境、語境獨立,掙扎拉鋸,有時居然就已是自我最大存在的姿態。而此過程反覆又反覆,像也是給予觀者真正的心理時間去進入。末尾如投影般,從裙擺內攏燃起的火苗,緩緩的從裙腳燒至腰身,卻又始終不離那裙擺的範圍,似所有一切燃燒的,都只是真實內裏的發生,而絲毫與人無尤。而也說不清,到底要焚毁的,是他人還是自我,或是經年的清洗解禁,又或者,那只是一種自我有限卻不熄滅的意志,正在生起。

一襲脫下的舞衣,與 oversized 的紅高跟。