《方圓》「蘿莉塔. 納博科夫」——編者話

納博科夫的《蘿莉塔》自問世以來,挑動無數神經,既是文學史上的奇葩,也是道德爭議的雷區,被反覆討論到口臭,然而來到意識形態、左右派戰爭到達新高度的2025年,翻開這期《方圓》,我們毅然跳水式蹚這趟渾水,以「蘿莉塔」為題,卻意不在重申對杭柏特或蘿莉塔的道德審判泥漿摔角,而是試圖從更幽微的縫隙切入原著及電影改編,去窺探創作與現實的共生、背叛與撕裂。

文化產物——無論是文學創作還是電影製作——不是憑空出現的孤島,沒人可以獨善其身,站在名為藝術的哨崗上為所欲為。經典誕生後世人都刻意淡化現實浸染著的血、汗、淚,甚至是性剝削的暴虐。近年發表的電影及媒體研究肯定地指出(1), 流行文化中的性別再現與權力結構緊密相連,文化產物創作過程本身成為剝削的溫床和地獄。然而我無意在此對創作者進行道德批判,因為比起指責個別文人私德敗壞,我更驚駭於施暴者就在你我身邊的荒誕無邊。事實是活生生的暴力總比天馬行空的脫軌,而且受害者更多更廣,邪惡沒有下限。台灣的「創意私房」案與韓國演藝圈爆出的明星戀童案,讓我們終於要承認和面對,螢幕光鮮亮麗背後的醜陋罪惡。創作中的顛鸞倒鳳不過是小事,現實的深淵才是陰暗無底。

辯論也有反方:蘿莉塔的故事並非只有被動與受害。女性的能動性在其中若隱若現。我代入文本roleplay少女:質疑溫碧霞,明白溫碧霞,成為溫碧霞——永遠的海潮,青春、靈動、美好。這樣的女性形象,既是自我投射,也是時代審美的產物。從韓風、日風到小紅書風,戀好幼態的潮流無處不在:卧蠶妝、短鼻子、芭蕾風、JK風的「純欲」剪影,清純中又帶肉慾的性張力,是青少女的特權⋯⋯這些備受追捧的符號賦予角色撒嬌的權利,腦袋放空被Daddy/姐姐照顧的溫室通行證。這是一種能動性的展現,卻也隱藏著被凝視、被育成的雙刃劍。蘿莉塔是這種矛盾的極致化身:她既是杭柏特的獵物,也是操弄慾望的野獸(書中敍述者如是說)。

不講戀童也可講蘿莉。由蘿莉塔混合歐陸宮廷美學衍生出日本的蘿莉塔文化,穿一襲繁複的蕾絲裙與量產蝴蝶結,既是流行文化、次文化的旗竿,也是自我認同的符碼。「蘿莉塔」不再僅是納博科夫筆下的少女,而是被年輕世代重新定義的浪漫標籤。她們穿上那身衣裳,像是在宣示某種獨立的美學立場,卻也無可避免地承載了性化的目光。這種文化延伸,讓《蘿莉塔》的意涵變得更為複雜:它既是文學經典,也是現實投影。

創作的美妙之處,在於它可以不囿於世俗規範。納博科夫以事不關己的筆鋒,將杭柏特的癡狂與蘿莉塔的破碎寫得驚心動魄,從未要求讀者站在道德高地俯視,今天讀起來才有旁觀者則共犯的覺知。任你怎寫,沒人會反對——如果你反對可能要正視一下——現實是萬不可傷害他人,尤其是弱者。年齡差、性別差、文化差、階級差——這些或隱或顯的社會結構性問題,是權力不對等的基石。操縱關係在其中悄然滋長,常被忽視或當作理所當然,可不是一句「你情我願」就能輕易帶過。杭柏特對蘿莉塔的掌控,披著愛的外衣,卻是戀童的極致,高智能的美化犯罪。文學固然能任意將多樣關係浪漫化,但現實裡一次創傷、一個受害者都嫌多。

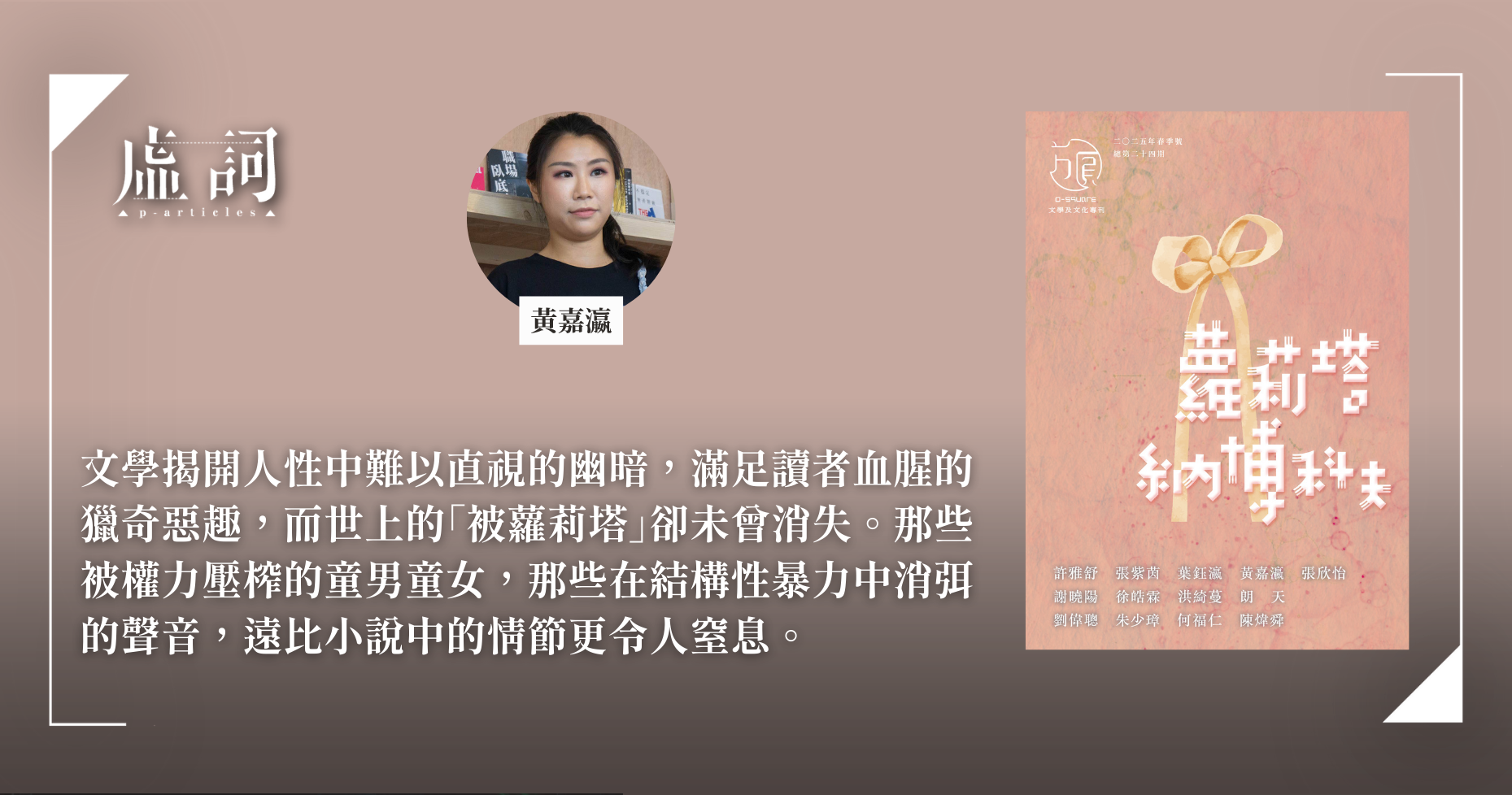

我撫心自問:為何蘿莉塔的故事總能一再觸動我們?文學揭開人性中難以直視的幽暗,滿足讀者血腥的獵奇惡趣,而世上的「被蘿莉塔」卻未曾消失。那些被權力壓榨的童男童女,那些在結構性暴力中消弭的聲音,遠比小說中的情節更令人窒息。願時代進步,現實不再生產更多蘿莉塔,杭柏特通通被關。

注

Fenwick, J. (2021). The exploitation of Sue Lyon: Lolita (1962), archival research, and questions for film history. Feminist Media Studies, 23(4), 1786–1801. https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1996422

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/cpgae4jt7e4jxrtj4yf698zdhnp8f7